基于患者视角的共享决策参与现况及策略研究*

2021-01-22刘俊荣

龙 杰,刘俊荣

(1 广州医科大学附属肿瘤医院科研管理科,广东 广州 510095,longjie07@126.com;2 广州医科大学马克思主义学院,广东 广州 511436)

20世纪70年代以前,对患者利益的评判主要限于患者的人身和财产两个方面。由于患者对医学专业知识的缺乏,在临床诊治中,他们往往把医疗决策权全部委托给具备专业知识的医生,认为医生所作出的所有抉择都是基于患者的健康利益,自身则不再保留决策权。20世纪70年代以后,随着社会发展和人类社会文明程度的提高,新医学模式进行转变,对患者利益的评判已经扩展到精神领域,包括患者内心所坚守的信仰价值、道德价值等非健康利益[1]。临床决策逐渐成为一个较复杂的多目标决策。“ shared decision-making(SDM)”最早在1988年提出,国内译为“共享决策”,强调的是在临床决策中诊疗信息、医疗方案、就医体验和信仰价值等的共享,尤其是患方参与医疗决策的权利[2]。

任何医疗方案都是利弊共存的风险性决策,只有符合患者价值观的决策才是决策质量的评价标准[3]。共享决策包含了对患者自主性及人格尊严的尊重,是医学伦理学自主原则、不伤害原则、公正原则和有利原则在临床中的具体体现,医生支持患者感知信息和表达价值诉求,充分了解患者的需求、偏好或意愿,对患者根据自己价值观念做出的行为选择持尊重的态度,与患者共同制定合乎患者最佳利益的临床诊疗方案,使患者病情治疗达到最佳疗效。但是,在临床实践中,受多种因素的影响,医患共享决策的实际应用仍然面临一些现实困境,本研究通过开展实证性调查,以期对患者参与共享决策问题加以探讨。

1 研究对象

采用方便取样的方式,选取在中山大学附属肿瘤医院、广州市第一人民医院、广州医科大学第一附属医院、广州医科大学第二附属医院、广州医科大学第三附属医院和广州医科大学附属肿瘤医院6家三级医院的住院患者共320例为研究对象,入组条件:①年龄范围在18~70岁;②住院时间大于3天;③经知情同意自愿配合调查;④无精神疾病、无认知障碍或意识模糊。

2 研究方法与质量控制

在参考有关问卷量表的基础上根据研究需要自制调查问卷,问卷经伦理学和统计学有关专家修改后,随机派发给六家医院的住院患者。经检测,问卷信度检验整体Cronbach’s α为0.950,信度较高。量表总条目与分条目相关系数r为0.734~0.887,且各P<0.001,属于强相关并且差异有统计学意义。本次调查研究中,在六家医院共面向住院患者派发调查问卷320份,回收有效问卷303份,有效回收率94.69%。收集到的数据利用SPSS21.0进行处理,组间分析采用卡方检验和Logistic分析等,以P<0.05为差异有统计学意义。

3 研究结果

3.1 研究对象一般情况

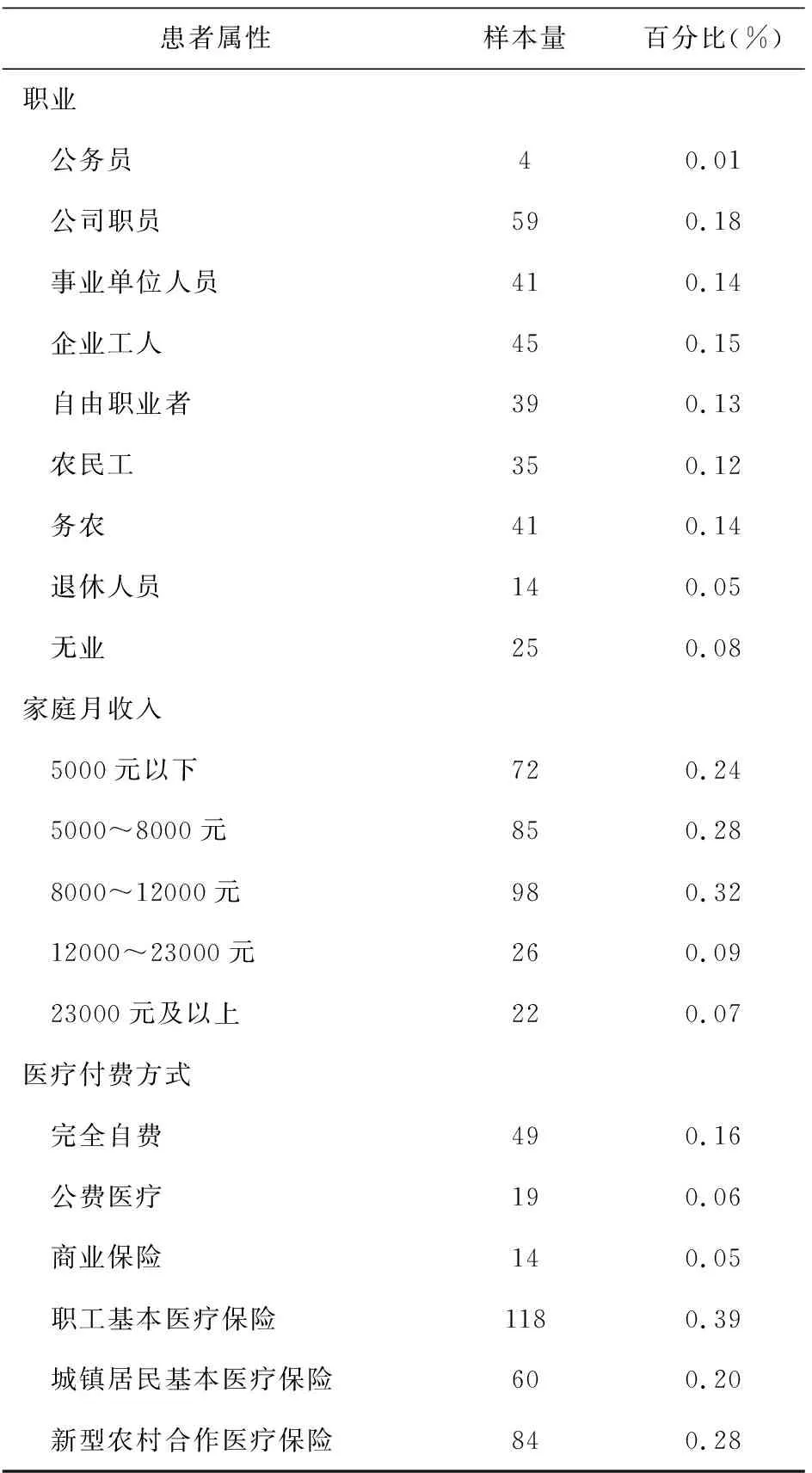

本次调查的303例样本人群中,男性患者人数略多于女性患者人数,患者年龄段主要集中在30~59岁,学历主要为大专及以下,大部分患者为已婚,职业以公司职员、企业工人和事业单位人员较多,家庭月收入普遍在12000元以下,医疗费用支付方式以职工基本医疗保险为主(详见表1)。

表1 患者的一般资料(n=303)

续表

3.2 患者对医疗决策主体的认知

关于临床中拥有医疗决策权的问题,研究结果显示,选择应独立进行医疗决策的患者有87人(28.71%),选择应采取合作形式进行医疗决策的患者有169人(55.78%),选择应视情况而定的患者47人(15.51%)。由此可见,对于医疗决策权的认知,更多患者倾向于医患双方合作的形式进行医疗决策。

3.3 决策冲突时患者对决策主体的认知

关于决策冲突时患者对决策主体认知的问题,当患者与其家属对医生提出的某一诊疗方案有不同意见时,研究结果显示,选择以患者的意见为主的有91人(占比30.03%),选择以家属意见为主的有31人(占比10.23%),选择以医生意见为主的有78人(占比25.74%),选择视具体情况而定的有103人(占比33.99%)。对于当患者与其家属对医生提出的多个诊疗方案有不同意见时,研究结果显示,选择以患者的意见为主的有101人(占比33.33%),选择以家属意见为主的有13人(占比4.29%),选择以医生意见为主的有32人(占比10.56%),选择视具体情况而定的有157人(占比51.82%)。由此可见,当出现医疗决策冲突时,较多的患者能够辩证看待问题,能具体问题进行具体分析,而不是盲目地以某个人的意见为主。

3.4 患者参与医疗决策期望及影响因素分析

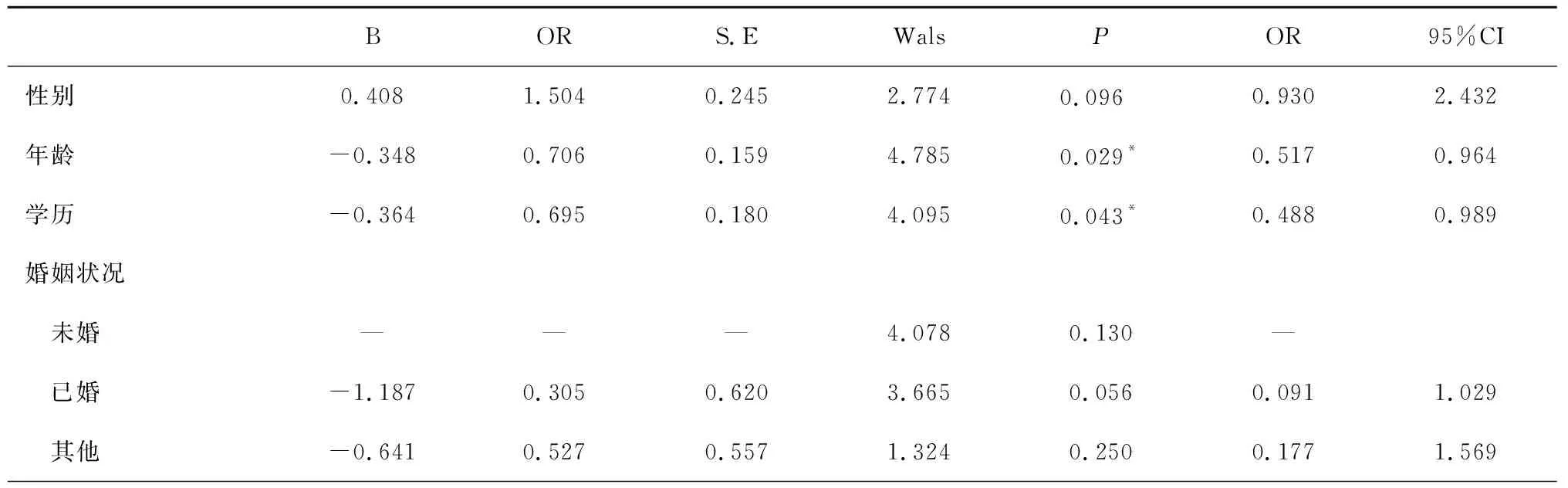

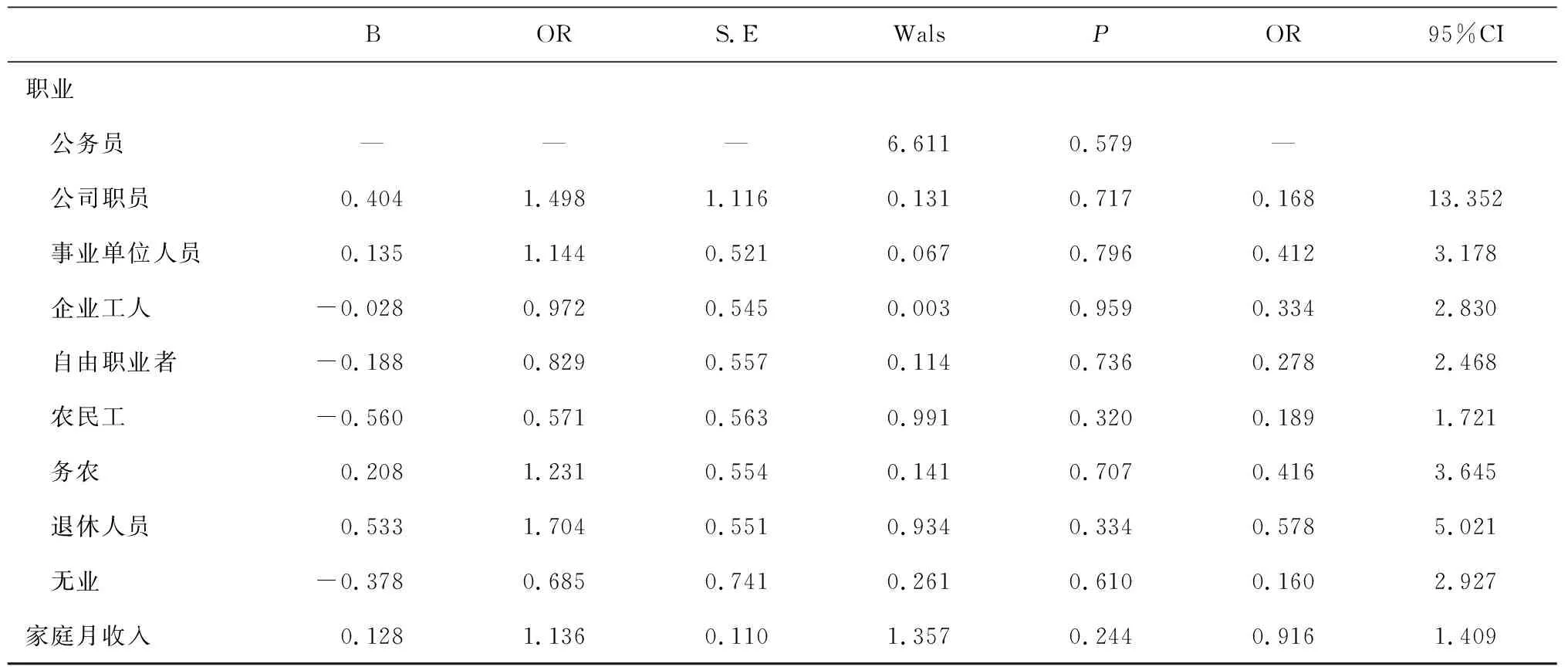

关于患者参与医疗决策期望的问题,研究结果显示,选择个人积极进行医疗决策的有44人(占比14.52%),选择与医生共同制定决策的有124人(占比40.92%),选择被动参与决策制定的有135人(占比44.56%)。由此可见,较多的患者在临床实际中愿意主动参与决策的制定中,患者参与医疗决策的期望较高。采用Logistic回归进行多因素分析(见表2),研究结果显示,年龄(OR =0.706,P=0.029)和学历(OR =0.695,P=0.043)进入回归方程变量,年龄越大的患者越希望主动参与到医疗决策的制定之中,学历越高的患者越期望积极参与决策。

表2 不同特征患者参与医疗决策意愿Logistic分析

续表

4 讨论与分析

4.1 大部分患者倾向于合作进行医疗决策

在本次303例样本人群的调查中,有55.78%的患者认为应该是以合作的形式制定临床决策,28.71%的患者认为应该是以独立形式做决策,15.51%的患者认为要视具体情况而定,说明较多的患者偏向于以合作形式进行医疗决策。主要原因可能是社会的进步和发展带来了患者自我意识和个人权利意识的增强,使得患者在临床实践中更加积极主动,更加期望以合作形式来代替医生家长主义医疗决策制定模式。吴菲霞等[4]的研究结果也显示,大部分患者在临床诊疗中偏好合作型参与决策。因此,在临床实践中,医生要注重转换医疗服务观念,摒弃传统的家长式决策,尊重患者的自主选择权,正视患者参与医疗决策的重要性。

4.2 较多的患者面对决策冲突时能辩证看待问题

在本次303例样本人群的调查中,当患者及其家属对医生的某一诊疗方案,或者多种诊疗方案有不同意见时,应该以谁的意见为主?患者选择最多的均为视情况而定,分别占33.99%和51.82%。说明较多的患者认为面对决策冲突时不盲目强调以谁的意见为主,进行临床决策时不盲目决断,需要进一步思量。主要原因可能是在更深层次上,医疗决策包含着医学科学发展、经济利益和情感寄托的交织融合,相互之间既有冲突又有妥协,在不同患者和患者的不同病情阶段发挥不同的作用[5]。随着医学科学知识的普及,患者看待医疗决策问题也更加理性和客观。刘俊荣等[6]对2696例样本人群的调查中也发现,当出现决策冲突时普遍认为需要结合实际情况进行具体分析,而不是盲目主张以谁的意见为主。因此,在制定临床决策和面对决策冲突时,不能单方面强调患者、家属和医生谁更有权利做最终决策,要看决策是否最有利于患者疾病诊治,要兼顾多方因素,结合不同决策背景具体情况具体分析。

4.3 患者参与医疗决策意愿普遍较高

在本次303例样本人群的调查中,14.52%的患者选择个人积极进行医疗决策,40.92%的患者选择与医生共同制定决策,44.56%的患者选择被动参与决策制定。由此可见,患者参与医疗决策意愿普遍较高。主要原因可能是,医疗活动中对患者需求和价值诉求的关注逐渐增强,患者对“我”的关注也越来越高,他们更加积极主动参与到与自身相关的临床决策,传统的被动接受治疗模式逐渐转变为积极与医生讨论交流,共同制定医疗决策。缪爱云等[7]对378例患者进行调查,结果与本次调查结果相吻合,67.7%的患者参与医疗决策态度积极,32.3%的患者参与态度消极。因此,在临床诊疗中,医生要重视患者参与医疗决策的意愿,加强与患者进行信息共享和有效沟通,努力为患者参与医疗决策提供机会,拓宽医患共享决策渠道,让患者能够更多地参与到医疗决策。

4.4 患者参与医疗决策的影响因素分析

在本次303例样本人群的调查中,研究结果显示,影响患者参与医疗决策意愿主要有年龄和学历两方面的因素。年龄越大的患者参与医疗决策的意愿越高(OR =0.706,P=0.029),学历越高的患者越希望积极参与到医疗决策中(OR =0.695,P=0.043)。主要原因可能是年龄大的患者相对年轻的患者社会阅历和生活经历更加丰富,经济更加独立,对疾病和健康的认知也更加关注和重视,因此在医疗决策的制定中显得更加积极主动。何依群等[8]研究结果也显示年长的患者相比年轻患者参与医疗决策的积极性更加高。学历高的患者受教育程度高,相比学历低的患者知识体系更加丰富,对医学信息的获取和医学问题的理解更加强大,因此更加愿意参与临床决策的制定。梁文兰等[9]在对110例患者调查中也得到了同样的结果,患者文化程度越高,健康观念越强,越积极主动参与到自身的医疗决策中。另外,患者的性别、婚姻状况、职业、家庭月收入与患者参与医疗决策的意愿没有统计学差异(P>0.05),说明这些因素对患者参与医决策的意愿影响不大。因此,在制定临床决策过程中,医生不能对待所有患者一概论之,要充分考虑不同患者年龄和受教育程度对患者参与医疗决策的影响,充分了解不同人口学背景患者的需求和喜好。

5 促进医患共享决策的建议

5.1 鼓励患者积极参与决策

患者个体的期望、偏好、禁忌和恐惧只有患者本人才真正清楚,只有与患者意愿和偏好相契合的方案才能得到患者的认可,因此,在临床诊疗中,医疗决策的制定既要考虑医生的医疗专业知识,还要兼顾患者个体的感受。调查中,55.78%的患者偏向于合作形式制定医疗决策,所以,医务人员要重视患者参与医疗决策的价值,重视患者的自主选择权,鼓励患者积极参与到决策的制定中。当患者希望家属代替自己做决定,这本身是一个自主选择[10]。但是,这种行为往往会导致患者形成依赖思想,使患者由于过于依赖家属从而缺少对自身利益的权衡。因此,要注重发挥患者的自主性,鼓励患者亲身参与到医疗决策的制定,最终作出理性、自愿、真正符合患者自身个体的诊疗方案。

5.2 发挥“家庭参与”的积极作用

受我国传统家庭文化的影响,临床决策过程中常常出现“家庭参与”的情况,即家属主动参与临床决策,与患者一起进行决策制定[11]。作为家庭中的一员,患者个体的健康与家庭紧紧相连,家庭的参与是患者的坚强后盾,能够分担患者的心理痛苦,给予患者精神支持,还可以促进医生与患者的有效沟通,发挥“支持”与“矫正”的功能。部分患者面对如恶性肿瘤等重大疾病容易受到惊吓或情绪比较悲观,并可能持续向负面发展,甚至出现一些极端行为。因此,家庭成员要积极开展适当的安慰,给予患者足够的心理支持,引导患者正视疾病,进而积极参与临床决策。同时,当患者因为“决策短视症”而对长远利益和眼前利益做出一个明显不恰当的权衡,且明显违背了医生的治疗建议[12]。或者由于患者自我健康利益与家庭利益有所冲突导致患者做出不恰当的自我牺牲时,“家庭参与”会起到一定的“矫正”作用,更好地平衡好各方利益。

5.3 厘清决策权的配置和行使边界

在现实生活中,患者、家属和医生都可以不同程度地参与临床决策,由此也产生了如何明确三方权利行使顺序以及如何使权利配置更加公平等问题[13]。厘清他们决策权的配置,有利于减少决策冲突。调查中,当患者面临医疗决策冲突时,患者选择最多的是视情况而定,而不是片面强调应该以谁的意见为主。因此,要注重厘清决策权的配置和行使边界。首先,患者的自主权是医学伦理学基本原则之一,也是患者的基本权利之一,患者在拥有正常判断能力和完全民事行为时,其结合自身情况做出的自主决策权具有被尊重的优先价值,但需以不侵害他人合法权益,不损害社会公共利益为边界;其次,在特定的条件下如患者无民事行为能力而家属是法定代理人时,或无法取得患者意见,又或者患者明确把医疗决策权全部委托给家属时,应当行使家属代理决策权,但需以不侵害患者根本利益和伦理基本规范为边界;最后,当患者在并非完全理智和客观下做出“非实质性自愿”决定,或患者自主决策侵害到国家、社会或他人利益,又或者家属代理决策损害到患者根本利益时,可以行使医生的干涉权,适当干预患者及家属的不恰当决策。

5.4 强化医生共情能力和情感投入

卡尔·罗杰斯(Carl Ranson Rogers) 提出的共情能使医患双方在沟通交流过程中能站在他人角度换位思考,对他人深度理解。并对对方感情做出恰当的反应[14]。调查结果显示,年龄和学历是影响患者参与医疗决策意愿的重要因素,医生在临床决策过程中要充分考虑患者个体的因素,强化对患者参与决策的管理。在临床诊疗中,医生要给予患者更多的话语权,关注患者的行为、表情,使自己代入到患者的角色,准确理解和体会患者言语中的内容和情感,探究疾病对患者身心健康的影响,让患者感受到尊重和关注。要尽量使用通俗易懂的语言,将复杂的专业问题简单化,将抽象的医学概念具象化,使用有效的询问,适当的重复患者的关键语言,引导患者将问题表达清楚,加强医患之间沟通与信息共享。同时,患者的情况千差万别,他们的年龄、性别、性格、家庭状况、社会地位、经历、病情、心理状态等各不相同,可为患者制定个体化的告知方案[15]。此外,医生的告知难免会有一些疏漏,患者的理解或多或少会有一些偏差,还要重视给予患者足够的信息支持,全面告知患者诸如疾病性质、用药依据、不同方案利弊、医疗费用和风险与副作用等诊疗的相关信息,最大限度让患者的知情同意权得到保障。

临床诊治工作涉及一系列的抉择,医患共享决策既保证了患者的权利,又增加了医疗决策的个体化和精确度,是形成以患者为中心的医疗服务,提高医疗服务质量必不可少的环节[16]。当医患共享决策成为普遍的临床行为时,将有效促进医患互信和医患和谐,也将有益于维护患者的最佳利益。