资源紧约束背景下超大城市轨道交通车辆基地规划策略

——以上海市为例

2021-01-21JINYuCHENPeng

金 昱 陈 鹏 JIN Yu, CHEN Peng

0 引言

大力发展轨道交通系统是国内大城市改善交通出行条件、引导空间紧凑发展的重要交通举措。截至2019年底,我国共有40座城市开通运营轨道交通,总运营规模超过6 700 km[1]。与此同时,作为保障轨道交通系统高效运营重要后勤保障设施的车辆基地,使用了大量的城市用地。上海现状及在建、待建轨道交通网络规模近880 km,共配置车辆基地31座,占地面积达8.2 km²[2]6。

《上海市城市总体规划(2017—2035年)》(以下简称“上海2035”)提出“底线约束、内涵发展、弹性适应”的发展模式转型要求[3]11-14。上海目前正面临着人口、土地、环境、安全等多重压力。面对资源紧约束的严峻形势,“上海2035”提出建设用地总规模“负增长”,由此上海规划建设全面转入存量时代。与增量规划时代追求规模扩张和空间拓展不同,存量规划时代将更加注重提高土地利用效率,盘活、优化、挖潜、提升存量用地,更加关注城市的更新和品质的提升。在轨道交通规划层面,如何实现向存量规划的方法转型,进一步保障轨道交通系统服务水平,创新土地高质量利用方式,提高土地节约集约利用水平,是当前需要解决的重要课题。

1 国际经验借鉴

1.1 东京

东京现状轨道交通系统主要涵盖地铁、JR铁路、私营铁路等制式。其中地铁系统主要服务东京开发最为密集也是空间资源最为紧张的区部地区。目前其地铁网由13条线路组成,线网总规模约313 km,平均线路长度约24 km。

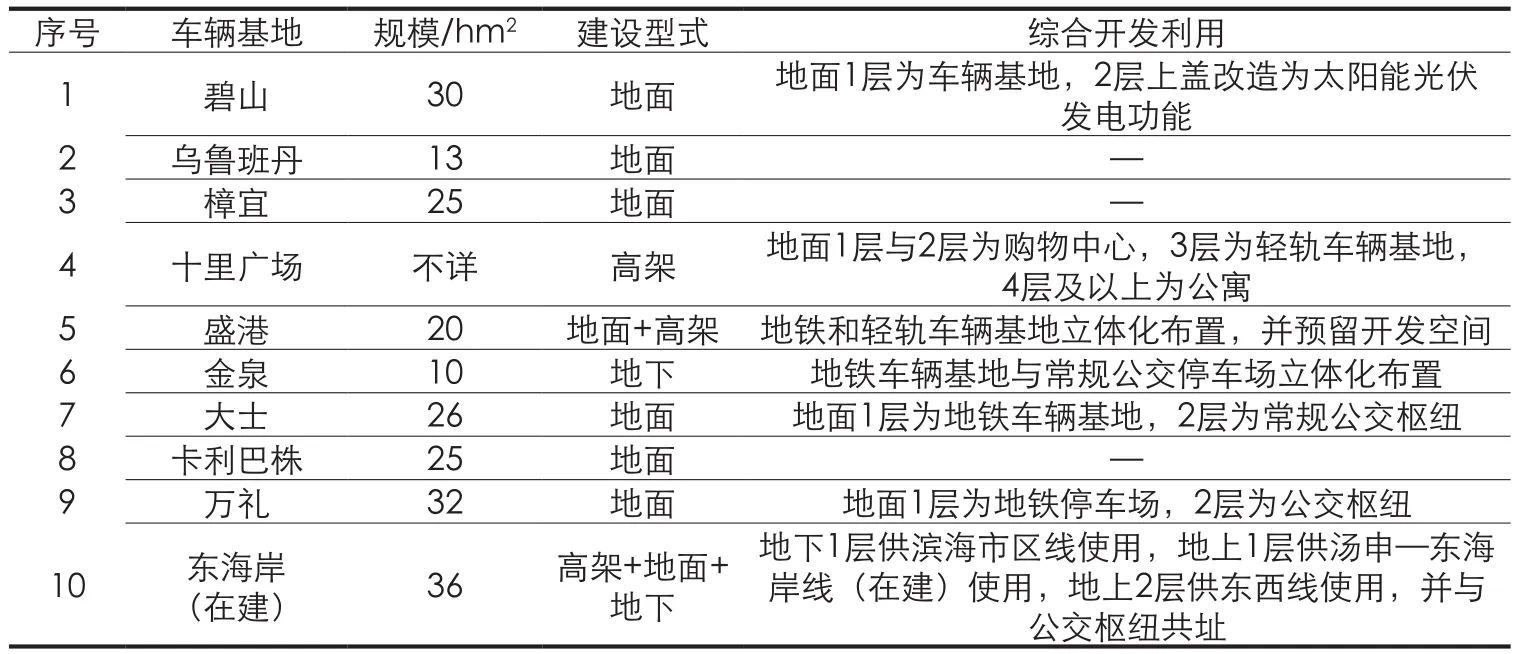

东京地铁网共设置18座车辆基地,平均每条线路配置1.4座车辆基地;总用地规模约106.40 hm²,折算到每公里用地规模仅0.34 hm²(见表1)。

1.2 新加坡

新加坡现状和在建轨道交通系统主要由地铁和轻轨的9条线路组成。其中,地铁网络包括东西线、南北线、东北线、环线、滨海市区线等5条现状线路、在建汤申—东海岸线及部分线路延伸线,总长约248.6 km,线路平均长度为41.4 km;轻轨系统包含盛港线、榜鹅线和武吉班让线等3条线路,总长约29.0 km,线路平均长度约为9.7 km。

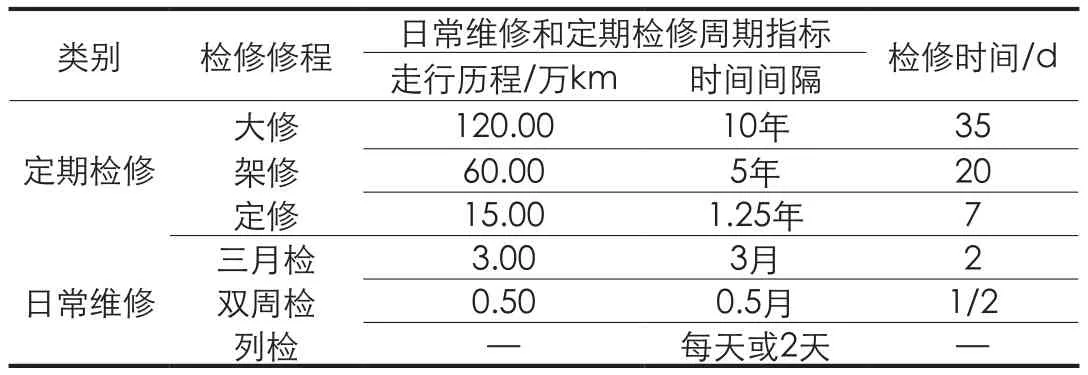

新加坡轨道交通全网共设置10座车辆基地,平均每条线路配置1.1座车辆基地。总用地规模约217 hm²,折算至每公里用地规模仅0.8 hm²(未计入面积不详的十里广场停车场及对应的武吉班让线)(见表2)。

1.3 案例小结

东京、新加坡等城市在空间资源、人口岗位密度、城市开发特征等方面与上海有相似之处,也都建成了完善的轨道交通系统。东京地铁的突出特点是充分压缩车辆基地的占地规模,采用小而散的布局方式,车辆基地平均占地规模不足6 hm²。近年来,随着中心城区土地空间愈发紧张,新修建的车辆基地多采用多层立体建设、综合开发的模式。新加坡地铁线路平均长度已超过40 km,通过网络停车和检修资源共享以及高效的运营调度,平均每条地铁线路仅配置1.1座车辆基地。随着土地资源日益紧张,新加坡近年来修建的车辆基地均开展综合利用:地铁车辆基地往往与公交枢纽结合布局,并开展地上地下立体化建设;轻轨车辆基地由于规模小,往往利用综合体的某一层进行选址。

表1 东京地铁车辆基地一览表Tab.1 Rail transit vehicle depots in Tokyo

表2 新加坡轨道交通车辆基地一览表Tab.2 Rail transit vehicle depots in Singapore

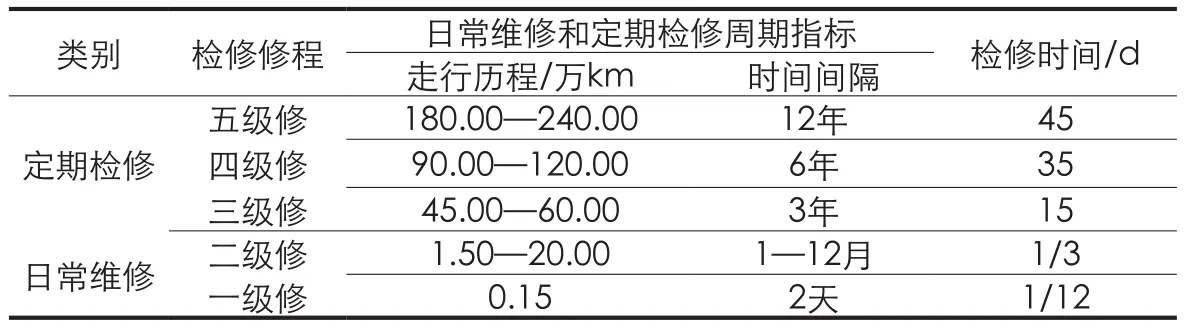

2 概念内涵与分类

按照轨道交通系统运营和管理要求,车辆基地通常由车辆停车、检修以及物资仓库、办公管理等几个部分组成。其中,检修部分通常可以根据检修内容和检修频率分为定期检修和日常检修两类。按照上海市轨道交通线网规划“一张网、多模式、广覆盖、高集约”的规划理念,未来上海轨道交通将形成市域线、市区线、局域线“3个1 000 km”的网络格局,车辆制式主要包括地铁、市域铁路等[3]55。根据地铁设计规范,地铁车辆定期维修包含大修、架修、定修3种类型,日常维修包含三月检、双周检、列检3种类型,如表3所示[4]241。根据市域铁路设计规范,市域铁路分为宽体车辆和窄体车辆。窄体车辆修程和检修周期与地铁设计规范类似;宽体车辆定期维修包含三、四、五级修3种类型,日常维修包含一、二级修2种类型,如表4所示[5]134。

表3 地铁车辆检修修程和检修周期Tab.3 Examine and repair program/period of metro

表4 市域铁路宽体车辆检修修程和检修周期Tab.4 Examine and repair program/period of wide body suburban railway

考虑到地铁和市域铁路在检修修程和检修周期上存在差异,在线网规划车辆基地系统布局中,有必要对车辆基地功能和分类予以统一。按照车辆基地功能不同,建议划分为停车场、车辆段、定修段3类。其中停车场主要承担车辆停放和日常维修功能;定修段除了具有停车场的功能外,还承担车辆定修或三级修功能;车辆段在定修段的基础上增加架修、大修或者四、五级修功能,以及综合维修中心和物资仓库等其他功能。根据规划阶段不同,可以选用合理的分类方法。在系统布局规划阶段,可考虑将定修段和停车场予以合并;在选址阶段,可以按车辆段、定修段、停车场3类进行考虑。

3 规划策略

3.1 源头控制

从根源上看,车辆基地用地需求主要来源于轨道交通系统在运营过程中产生的车辆停放和检修两部分需求。

3.1.1 停车需求

目前,我国轨道交通车辆夜间(非运营时段)大部分都存放在车辆基地内。从理论上讲,车辆夜间也可以存放在车站内的折返线、停车线等位置。巴黎等国际大都市通过车站折返线、停车线进行夜间停车,在压缩车辆基地规模方面取得了良好的效果,同时对减少早晚时段车辆空驶,优化运营组织也能起到良好的作用[6]734-735。然而,根据我国地铁设计规范,车辆夜间仅能存放在存车线,车站中常规设置的折返线、停车线由于未布置检查设施无法满足夜间停车规范要求[4]5。未来在保障运营安全可靠的前提下,有必要研究车站折返线、停车线夜间停车的可行性,从源头上压缩车辆停放至车辆基地的数量,有效压缩车辆基地占地规模。

3.1.2 检修需求

当前我国轨道交通检修主要采用“计划修模式”,即当车辆行驶达到一定里程数或一定时间长度时即进行预防性的检修。根据检修的复杂程度,检修通常可分为日常维修和定期检修两种类型。计划修模式相对而言流程清晰、工艺成熟,但同时也存在进一步优化的空间:一方面,相对简单的日常检修集中在夜间开展,容易导致夜间检修压力较大、日间检修资源相对富余;另一方面,相对复杂的定期检修安排在几个固定时段,对列车不同设备不同寿命和维修周期特点的适应性略显不足。为了更好地提升检修效率,可以借鉴国际发展经验,从以下两方面进行探索:一是可研究引入“均衡修模式”的可行性,即在非高峰时段,合理调配一部分车辆进行检修,进而减少车辆配置数量,减小车辆基地检修和停车规模;二是可研究引入“状态修模式”的可行性,即通过增加对重要零部件状态的动态监测,在适当的时机而非固定时间点更加主动地对零部件进行更换,亦可减少一部分集中检修作业需求进而压缩车辆基地用地面积[6]733。

3.2 系统优化

系统优化指的是停车和检修需求产生后,如何通过合理布局车辆基地,协调车辆基地与网络运营间的关系,从网络层面更科学地分配停车、检修资源。

3.2.1 资源共享

资源共享的核心思路是将网络中空间布局、时间利用上相对分散的设备和人员进行归并,达到充分共享网络中设备、人力等资源的目的。在车辆基地布局方面,常见的资源共享方法包括车辆段检修资源共享和车辆基地共址两类。

定期维修中的大修、架修或四、五级修使用频率低、检修时间长。若每条线路都配置1处大修和架修设备,容易造成多数时间检修设备闲置。可从网络层面考虑大修和架修资源共享,即可将若干条线路的大修和架修集中至1座车辆基地,大幅提高检修设备的利用率,有效减少车辆基地的占地面积。上海目前共有8座车辆基地承担车辆大修和架修功能,其中A型车7座、C型车1座,每座车辆基地平均服务2.25条线路[2]13。

车辆基地共址主要考虑将不同线路的车辆基地选址于1座,从而实现日常维修、仓储办公等资源共享,一定程度上也可以达到减少用地面积的目的。

3.2.2 互联互通

互联互通的核心思路是加强网络中各条线路间的联络,实现不同线路间备用列车的共享,其实质也是一种资源共享。一般而言,每条轨道交通线路都会按一定比例独立配置备用列车。对于网络中线路数量较多的城市,倘若每条线路都单独配置备用列车,全网将形成较多备用车,造成一定的资源浪费。在规划阶段,如果能通过设置一定联络线实现网络内部备用列车的共享,可有效减少停车设施规模[7]。

3.3 平面挖潜

平面挖潜指的是通过优化车辆基地各类设施平面布局,减少冗余库房用地,提升空间布局紧凑程度。

3.3.1 停车和检修设施紧凑集中布置

停车和检修设施是车辆基地内占地比例最高的一类设施。在车辆基地具体选址及设计过程中,应进一步强调停车和检修设施的集中合并布置。(1)采用大架修与定修库合建、双周双月检库与停车列检库合建、洗车镟轮库合建等库房合建方式,提升空间布局紧凑度。例如上海吴中路停车场设置1座检修库联合车间,集中定临修线和双周双月检线。(2)将供电、通信、信号、机电、工务、建筑等车间的综合维修间、测试间和试验间合并设置,达到库房维修车间合建、减少占用土地的目的。

3.3.2 优化停车和检修设施内部空间

横向的线间距大小和纵向的库线长度直接决定了停车和检修库房空间面积。(1)线间距:根据《城市轨道交通车辆基地工程技术标准》,车库种类不同,地铁、轻轨等制式车体间通道宽度应分别满足停车库1.6 m、列检库2.0 m、周月检库3.0 m等要求[8]26。以A型车为例,对应的线间距需分别满足4.6 m、5.0 m和6.0 m。检修通道宽度存在进一步优化空间,例如日本停车线线间距一般取值在3.4—3.8 m[9]。(2)库线长度:目前规范中对检修库长度的设计附加长度规定为16 m[8]47,而日本规范中对检修库长度的设计附加长度规定仅为6 m。这也是导致我国的高级修程检修库规模较大的原因之一[10]。

3.4 立体利用

立体利用指的是在垂直方向形成分层开发建设模式,实现立体空间的复合利用,进而有效压缩车辆基地占地面积。

3.4.1 立体化建设

立体化建设指的是对车辆基地自身功能进行立体的叠加布置,进而起到减少占用土地的作用。车辆基地内的建筑按功能可以大致分为生产及生产辅助用房、后勤管理办公用房两类。在立体化建设中,主要可采用以下两种方式:(1)生产及生产辅助用房和后勤管理办公用房叠加布置。例如,上海北翟路车辆段将综合楼与运用库合建、吴中路停车场将控制中心与运用库合建,深圳竹子林车辆段将食堂、宿舍等值班生产配套用房置于停车列检库上方[11]。(2)生产及生产辅助用房自身叠加布置。例如,成都崔家店停车场采用地下双层及地上综合开发的建设形式,地下1层和地下2层均可以停放地铁列车,地面以上空间设置了线网控制中心等设施[12]。

3.4.2 立体复合利用

立体复合利用指的是立体化建设在满足轨道交通自身功能需求之余,叠加公益性或盈利性功能,是节约集约利用土地的一类重要措施,具体可分为综合利用、综合开发两类。(1)综合利用指的是车辆基地以复合公益性功能为主,包括绿化、市政、交通等。例如,上海蒲汇塘停车场上盖建设了屋顶绿化[13]102;深圳中心公园停车场采用全地下敷设型式,地下停车场建成后地面功能为城市公园[14]63;新加坡碧山车辆基地在停车库房上盖铺设了1万m²的太阳能光伏发电系统,可满足车辆基地照明、空调等用电需求[15]。(2)综合开发指的是车辆基地以复合盈利性功能为主,包括居住、商业、办公等。例如,上海吴中路停车场上盖涵盖了商业、办公等功能[13]103。

4 规划方法

4.1 布局原则

(1)在线网规划阶段开展资源共享专题研究,超前谋划网络互联互通,从系统上压缩和减少车辆基地空间需求。

(2)新增车辆基地选址原则上位于城市开发边界内,加强与城市功能融合,倡导上盖综合开发利用。

(3)通过立体化、复合化建设方式,有效减少占地面积。

(4)统筹考虑利用铁路支线和专用线等铁路站场资源。

4.2 布局方法

4.2.1 停车场(含定修段)

根据《城市轨道交通工程项目建设标准》(以下简称“《城轨建标》”),1条线路宜设1座定修段,当其距终点站超过20 km时,宜增设停车场[16]21。倘若简单按照每20 km设置1座停车场,容易造成资源浪费。如果1条线路长度超过20 km,且车辆基地布局在线路中部,则可以采用1条线路配置1座车辆基地的模式。上海已有部分现状超过20 km的线路将唯一1座车辆基地设置于线路中段,取得良好的运营效果,如轨道交通9号线一期和二期西段,长约50 km,仅在线路中段设置1座九亭停车场。

从进一步节约集约利用土地角度,本文提出地铁制式的市区线若线路长度超过20 km,需要评估是否需要增设停车场。若既有配置的停车场位置较为居中,可满足线路早发列车运营管理的需要,则可不增设停车场。这种情况下可通过在终点站增设存车线等方式提高早发列车运营管理的灵活性,如上海轨道交通9号线终点站松江南站、16号线终点站临港新城站均配置了存车线。市域铁路方面,考虑到其网络互联互通程度更高、网络客流负荷水平较低,可进一步提升资源共享水平,停车场采用“多线一场”的配置方法。同时,考虑到市域线旅行速度更快,可将增设阈值适当提高。《城市轨道交通线网规划标准》定义旅行速度超过45 km/h的城市轨道交通线路为城市轨道交通快线,建议快线停车场的增设阈值为30 km[17]。考虑到选用市域铁路制式的线路旅行速度可达60—90 km/h,相应停车场的增设阈值可在30 km基础上进一步增大。因此市域线停车场的增设阈值为40 km左右。

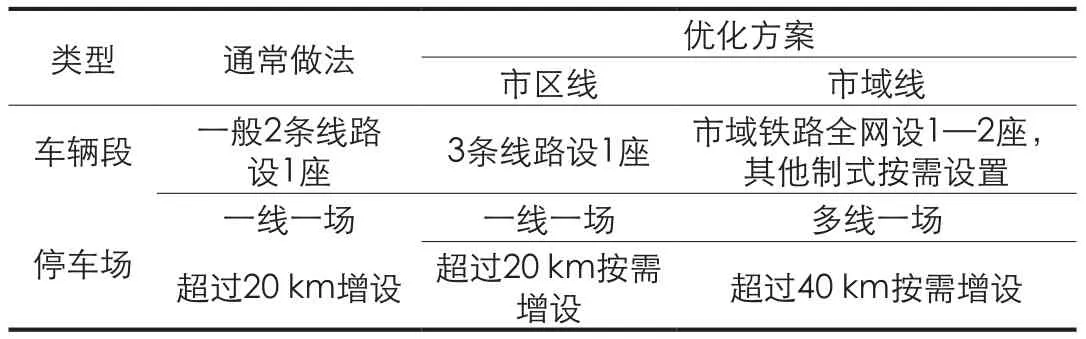

4.2.2 车辆段

通常做法是两条线路合设1座车辆段,体现资源共享。结合上海已有3线及3线以上共用车辆段的实际运行情况,从进一步节约集约利用土地、提高资源利用效率的角度,建议市区线和采用地铁制式的市域线,按照3条线路合设1座的标准配置车辆段。采用市域铁路的市域线,参考国铁运营管理经验,按照全网设置1—2座车辆段的标准配置。市域线若采用其他特殊制式,则按需配置车辆段(见表5)。

表5 车辆基地规划布局要求Tab.5 Planning guidelines of rail transit vehicle depots

表6 市域铁路与地铁车辆基地设计参数对比表Tab.6 Key design parameters between suburban railways and metro vehicle depots

4.2.3 联络线

联络线规划是车辆基地系统规划的重要组成部分。要实现车辆段架修和大修资源共享,需要在线网中合适位置设置相应的车辆通道。车辆通道多以线路之间或段、场合建的联络线和渡线的形式实现。

4.3 用地指标

4.3.1 地铁及市域铁路窄体车辆

根据《国铁建标》,地铁A型车和B型车车辆基地占地面积指标均为:车辆段1 000 m²/车、定修段900 m²/车、停车场600 m²/车[16]22。近年来,随着国内城市土地资源愈发稀缺,部分新建的车辆基地通过平面挖潜和立体利用等方式,在用地节约集约上体现了较高水平。例如,深圳地铁龙华车辆段车均占地面积为675 m²/车[18],成都地铁北郊定修段车均占地面积约773 m²/车[19],深圳地铁3号线中心公园停车场车均占地面积为454 m²/车[14]64。

参考上海已建及国内其他城市车辆基地实际经验,通过采用平面优化、立体建设等多种手段,车均用地标准规划导向值建议取国标的70%—80%。

4.3.2 市域铁路宽体车辆

市域铁路制式目前暂缺乏相应用地指标。本文以CRH6车型为其代表车型,参考国铁和地铁用地指标进行研究。一方面,参考《新建铁路工程项目建设用地指标》(以下简称“《国铁建标》”),计算得出平原地区新建客运专线动车段(70条存车线,24条检修库线)车均指标约为930 m²/车;动车运用所的规模为30条存车线、4条检修库线时,车均指标为1 117—1 341 m²/车,当规模为60条存车线、8条检修库线时,车均指标为717—860 m²/车[20]。通过梳理国内采用铁路制式的车辆基地用地规模情况,计算得出现状动车运用所车均占地面积多在1 150—1 200 m²/车范围内[2]57。考虑到客运专线采用16辆编组,相比于市域铁路多采用8辆编组,更能体现规模效应,因此市域铁路用地指标会略大于《城轨建标》。另一方面,通过对比市域铁路CRH6车型和地铁A型车车场线、停车库、车辆尺寸等车辆基地主要设计参数,结合检修工艺要求,认为市域铁路车辆基地车均用地标准宜按地铁A型车的1.2—1.3倍进行规划控制(见表6)。

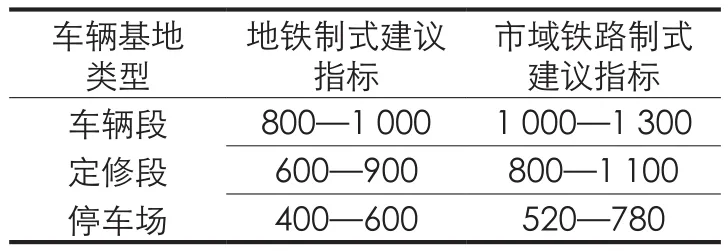

结合《国铁建标》 《城轨建标》,市域铁路CRH6车辆基地占地面积规划控制指标建议取值为车辆段1 000—1 300 m²/车,定修段800—1 100 m²/车,停车场520—780 m²/车。其中,在系统规划阶段建议按上述指标上限值进行规划控制,体现规划弹性;选址规划阶段建议采用指标下限值,体现用地节约集约要求(见表7)。

4.4 综合利用

4.4.1 功能导向

在车辆基地综合利用的功能导向上,应体现3个方面:(1)符合上位规划及区域发展导向,基地开发与周边环境融合协调。(2)在满足安全、环保、交通承载等条件的前提下,倡导集约高效复合利用开发模式,统筹规划、合理布局各功能。(3)补充周边区域短板功能,优先考虑为城市提供保障性、公益性功能,用于绿化、市政交通、公益性设施、保障房(租赁房)等。

表7 车辆基地车均占地指标导引(单位:m2/车)Tab.7 Guidelines of rail transit vehicle depots land area per vehicle

4.4.2 分区指引

结合不同区域的发展要求,综合开发类型划分为“三区五类”:车辆基地按所属位置划分为主城区、新城、新市镇3类区域;车辆基地综合利用功能分为商办主导、生活主导、生态主导、产业或研发、战略预留5种类型。主城区内按照功能疏解和人口布局优化,以及提升公共服务水平、城市空间品质的要求,可按照商办主导、生活主导、生态主导、产业或研发主导等多种功能落实车辆基地的综合利用;新城地区按照集聚人口、带动周边地区发展、提高配套水平、优化居住环境,引导本地就业与本地居住的要求,车辆基地的综合利用以生活主导、产业或研发主导为主;新市镇地区按照依托区位、交通、风貌和产业优势,突出特色鲜明、产城融合,促进城乡一体化发展的要求,车辆基地的综合利用以生活主导、生态主导、产业或研发主导为主。

4.4.3 建设形式

在上海城市用地条件日益紧张的情况下,鼓励车辆基地立体化、地下化建设,以促进土地节约集约利用,提升空间品质,减少空间分割。

5 结语

轨道交通车辆基地作为占用城市空间资源最多的一类交通设施用地,对城市空间布局影响较大。本文基于上海规划实践,首先在规划层面按照“一张网”规划理念,将地铁制式和市域铁路制式车辆基地的分类方法和基本功能内涵进行统一;然后从进一步提高土地利用效率、优化车辆基地与周边城市空间的协调关系等角度总结了车辆基地土地节约集约利用的规划策略;最后从布局原则、方法、用地指标、综合利用角度总结规划方法,以期为国内相关城市提供经验借鉴。

需要指出的是,未来轨道交通车辆基地规划设计还有很多可以进一步优化完善的内容,重点可关注以下3个方面:一是规范标准优化完善。轨道交通车辆停车制度和检修制度能否优化是关系车辆基地用地的“源头”。在新时期轨道交通高质量发展背景下,在保障安全的前提下,结合国内大城市、特(超)大城市轨道交通实际建设运营情况进一步优化完善相关规范标准。二是城市更新腾笼换鸟。随着城市化快速推进,国内许多城市早期修建的车辆基地位置已由原来的外围地区转变为中心城区。从中心城区发展角度,倘若能够结合城市更新,将部分车辆基地腾笼换鸟,调整为立体化建设方式,可释放中心城宝贵的空间资源。三是协同机制鼓励创新。轨道交通车辆基地规划涉及规划、投资、交通、轨道交通建设运营以及所在地政府等多方面利益。应统筹各方利益诉求,鼓励参与方创新设计理念,优化设计方案,节约集约使用土地资源。