基于乡村社会永续发展的陕西乡村振兴战略探索

2021-01-21李晶

李 晶

(西安文理学院经济管理学院,西安 710065)

党的十九大提出坚持农业农村优先发展,实施乡村振兴战略,并将乡村振兴战略写入党章,与科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略等合称为党和国家未来发展的“七大战略”之一。文化能够丰富人类的精神生活,推动社会进步和人类发展。近年来,文化的经济功能尤其被认同,优秀文化能为当地发展提供新的经济机会,并能加强社会资本和社会凝聚力[1]。2018年8月21日,习近平总书记在全国宣传思想工作会议上强调,文化是一个国家、一个民族的灵魂,文化兴则国运兴,文化强则民族强。

1 陕西乡村振兴发展的基础

乡村振兴战略以“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”为总体目标,旨在推动中国农村全面发展。乡风文明就是要弘扬农耕文化的优良传统,深入挖掘优秀传统乡土文化蕴含的人文精神,发挥其教化作用,培育文明乡风、淳朴民风,推进农村精神文明建设。农耕文化延续着国家和民族的精神血脉,乡土文化作品与乡土文化艺人对美的理解、幸福的追求是一体的[2]。“乡土文化+产业”在当代经济领域创造着巨大的价值,体现出农耕文化对社会发展所起的积极作用。

乡村振兴发展路径可以分为2 种,分别是外源型推动和内源型发展。以优秀乡土文化传承为起点的内源型发展是乡村振兴的基础,在这一发展理念下,乡村社会主要依托自身资源发展,拥有更多的主动权,如以乡土文化带动乡村旅游,实现现代农业、乡村手工业等产业融合发展,助力农民生活富裕。同时,发展乡村特色文化及“乡土文化+产业”,不断提高广大农民在文化成果上的获得感和在精神生活上的幸福感。

陕西是历史文化大省,有着浩如烟海的优秀文化遗产。乡土文化是陕西乡村社会固有的财富,其中户县农民画(西安市鄠邑区)、安塞剪纸(延安市安塞区)、镇巴民歌(汉中市镇巴县)等植根于民间,体现了各具特色的当地民俗文化和浓厚的生活气息,分别入选陕西省非物质文化遗产保护项目名录。

传承乡村优秀文化,以乡土文化带动乡村文化旅游业,有助于农民富、农村美、农业强。传承乡村社会优良文化习俗,能够约束人们的行为,调节人与人之间的关系,奠定乡村有效治理的基石。因此,优秀乡土文化传承是陕西乡村振兴发展的基础。

2 陕西优秀乡土文化助力乡村振兴发展的实例分析

陕西地域广阔,历史悠久,是华夏文明的重要发祥地。不同的地理气候条件,将全省分为陕北、关中及陕南地区,有着各具特色的乡土文化资源。乡土文化在乡村社会中以伦理道德、传统习俗、民间艺术、地方美食等文化符号呈现出来[3]。

2.1 陕北篇:佳县赤牛坬——民俗文化旅游胜地

佳县是一个历史悠久、文化底蕴厚重的陕北县城。近年来,美丽乡村佳县赤牛坬村成为中国乡村文化旅游模范村,通过村民自编自导的大型民间歌舞剧《高高山上一头牛》展现陕北地域文化以吸引游客。游客在欣赏陕北民俗文化之际,还能品尝到地方美食枣糕宴。旅游消费拉动了乡村经济,传播了乡村文化,为陕北经济社会发展作出贡献。

如今的赤牛坬村是一个集游览观光、休闲度假、体验互动、娱乐购物于一体的民俗文化村,是黄土文化、农耕文化、黄河文化的宣讲中心,是中国最美的乡村旅游胜地之一。

2.2 关中篇:礼泉县袁家村——绵延关中传统优秀文化

位于关中平原腹地的礼泉县袁家村,经历了由农业到工业再到文化旅游业的3 次转型升级。从一穷二白的贫瘠村庄发展为年收入超2 亿元的中国乡村文化旅游样板,袁家村可谓陕西乡村振兴的典范。袁家村的成功首先是呈现了特色鲜明的文化主题,即活着的关中民俗文化,形成差异化吸引。关中传统优秀文化的绵延,确立了村民的理想信念、价值标准和行为规范,进而产生强劲的生产力和创造力,推动袁家村经济增长与进步。如今,袁家村品牌已入驻西安赛格美食娱乐购物中心,堪称乡村振兴的典范。

2.3 陕南篇:朝秦暮楚漫川关——协调包容的互利文化

漫川关位于陕南商洛市山阳县东南缘,古称“秦楚第一关”。漫川关极具历史文化底蕴,在春秋时期属于楚国,和秦国交界。秦人往往夜袭而来,为了生存,漫川关人不得不戴上“假面”,早上插秦旗、穿秦服、说秦话,下午秦军撤了,就换楚帜、易楚衣、讲楚语,朝秦暮楚的典故即源自于此。而南腔北调这一成语源自于漫川关标志性建筑——鸳鸯双戏楼,它是中国惟一一座联璧式双戏楼,南为马王楼,北为关帝楼。马王楼上唱汉剧、黄梅戏,关帝楼上唱秦腔,你方唱罢我登场,其乐融融双戏楼。

从战争年代“朝秦暮楚”的生存智慧开始,漫川关人深谙变通之道。在和平年代,人们在经商时秉承一杆“笑脸秤”,即卖家主动让利给买家以期生意长久。在生活中,素有民间“中人”调解争端的习俗,漫川关人创造了包容和谐的文化,无论唱戏、盖房、经商,懂得退让、互相协商,在利益交换过程中,只有坚持退让互惠才是乡村团结和社会稳定的前提条件。古老的乡情民愿、传统的协调包容互利文化,为漫川关古镇的社会秩序和乡村关系提供习俗制约和秩序保障,奠定乡村振兴发展的社会治理基石。

3 陕西优秀乡土文化传承面临的机遇与挑战

3.1 重大机遇

3.1.1 国家层面的综合政策利好 2011年2月25日,第十一届全国人大常务委员会第十九次会议通过《中华人民共和国非物质文化遗产法》,旨在继承和弘扬中华民族优秀传统文化,促进社会主义精神文明建设,加强非物质文化遗产的保护和保存工作。2018年8月21日,习近平总书记在全国宣传思想工作会议上强调,文化是一个国家、一个民族的灵魂,文化兴则国运兴,文化强则民族强。2018年9月,中共中央、国务院印发《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》。此外,西部大开发战略特别是“一带一路”建设,也为陕西乡土文化开发提供了新机遇。

3.1.2 优秀乡土文化资源丰富 陕西乡村地区拥有丰富的非物质文化遗产,2018年5月公布的第一批国家传统工艺振兴目录中,有6 个大类12 个项目来自陕西,涉及纺染织绣、雕刻塑造、家具建筑、剪纸刻绘、陶瓷烧造、文房制作等领域。陕西重要的非遗项目西秦刺绣、富平石刻、凤翔泥塑、旬邑彩贴剪纸、延川剪纸、长安褚皮纸制作、凤翔木版年画、尧头陶瓷烧制、陕北窑洞营造等,被列入首批国家传统工艺振兴项目。

3.2 面临挑战

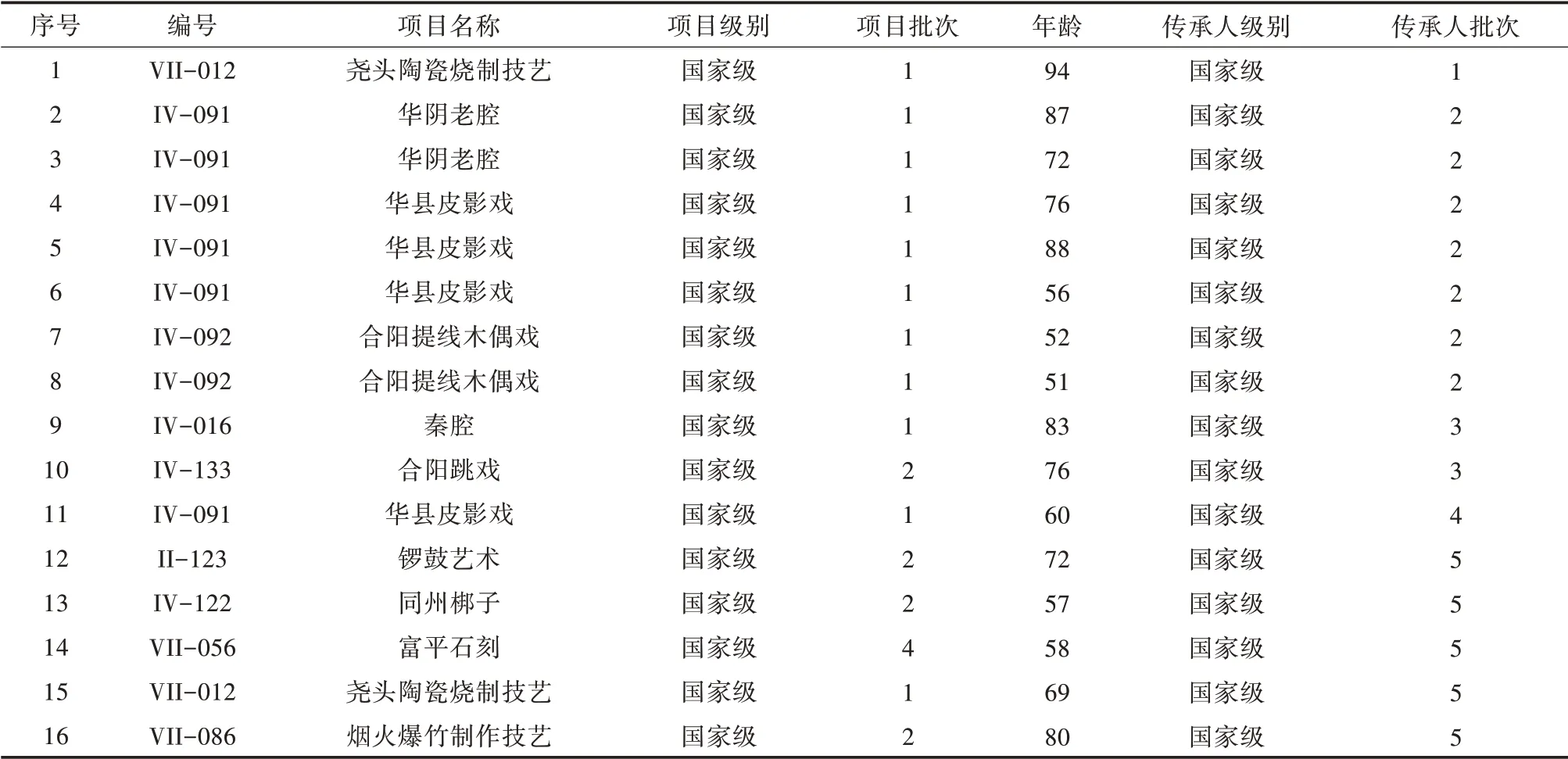

现代社会竞争激烈,生活节奏加快,民间非物质文化遗产的市场价值和市场前景不明朗,曾经广泛应用的民间手工艺品已被机制品取代,民间歌舞曲艺等非物质文化遗产传承衰落,民间工艺传承人面临断层。从表面上看,民间工艺品锐减和技术进步、材料发展有关,但关键还是工业化社会人们的生活观念转变、情感更替、对传统文化的淡漠所致[4]。此外,非遗传承人队伍青黄不接、后继乏人等问题凸显。以陕西省渭南市国家级非遗传承人统计数据为例(表1),16 位国家级非遗传承人中,80 岁及以上的5 人,占31.25%;70~80 岁的4 人,占25%;50~70岁的7 人,占43.75%。年龄偏大是非遗传承人非常突出的问题之一。口耳承传、口传心授是非遗传承的主要方式[5],年龄过大势必会影响到非遗传承人的接续、培养等。

表1 陕西省渭南市国家级非遗传承人信息

4 陕西优秀乡土文化助力乡村振兴发展的建议

优秀乡土文化传承是乡村振兴的基石,也是乡风文明、乡村经济振兴、乡村环境美化的逻辑起点。针对陕西的乡村文化特质和乡村发展经验,提出如下建议。

1)重构乡土文化价值体系,实施新民风建设。作为中国传统文化生长发育的根基,乡村文化以其久远的历史积淀,形成了自身独特的价值体系,发挥着维护乡村基本秩序和道德规范的作用。习近平总书记指出,乡村振兴既要塑形也要塑魂,要形成文明乡风、良好家风、淳朴民风,焕发乡村文明新气象。也正是在这一背景下,实施新民风建设,能够对乡村文化价值体系重构和乡村文化治理体系现代化建设起到方向性、统领性和基础性作用。将社会主义核心价值观与乡村优秀传统文化相融合,塑造符合时代发展、体现时代精神的新型乡村文化价值,有利于淳化民风、乡村治理、脱贫攻坚、扶贫扶志。同时,新民风建设调动着乡村社会包括乡贤在内的各种积极力量,践行了十九大提出的乡村社会自治、法治、德治“三治融合”的治理构想。

2)推进“乡土文化+”跨界融合,振兴乡村物质基础。“乡土文化+产业”是乡村振兴的物质基础。积极探索贫困地区“乡土文化资源+艺术创作工作室”“乡土文化资源+产业基地”“乡土文化资源+旅游”等模式,形成文化溢出效应[6]。做足“文化+”文章,打造特色乡土文化产业品牌,以创建融合品牌为抓手,努力打造以生态农业为基、农耕文化为魂、美丽田园为韵、村落民居为形的标志性农旅融合品牌,催生乡村振兴新动能。

3)保护乡土文化遗产,突出地方文化特色。充分体现当地乡土文化特色,保留乡村风貌。加强对古传统村落的保护力度,适度开发产业经济,可以作为摄影研学基地、写生基地等绿色生态文化资源,使村民和全社会认识到传统村落具有的文化生产力价值。如商洛市棣花镇主打贾平凹文学品牌,蓝田县辋川镇白家坪村为王维生活过的地方,临潼区新市街道走马村相传为尉迟敬德走马从村中经过而得名。可打历史文化牌,让美丽乡村成为历史的记载者和故事的讲述者。突出地方特色还要有乡村味道,保留乡土气息,保持农耕根脉[7],展现文化习俗,凸显“望得见山、看得见水、记得住乡愁”的乡土风情。

5 小结

乡村社会永续发展需要充分运用乡村内生禀赋资源——文化。乡村文化为新时代乡村振兴注入新动能,培育形成一批新的文化经济增长极,让“乡土文化+产业”助力乡村经济振兴。文化传承更是乡村振兴的重要使命,优秀文化也是乡村治理的基石,是保障乡村社会长治久安、永续发展的内生动力。