探索范例在初中作文教学中的应用策略

2021-01-19陈秋亚

摘 要:教师怕教作文,学生怕写作文,这是初中作文教学的尴尬现状。作文教学改革,任重而道远。如何使初中作文教学走出困境呢?作者认为,教师应基于学情,用好教材习作,有针对性地运用范例。文章主要从仿写、化用、创新三个层次,探索范例在初中作文教学中的应用策略。

关键词:初中语文;作文教学;范例

中图分类号:G427 文献标识码:A 文章編号:2095-9192(2021)35-0040-02

引 言

在初中语文教学中,作文教学改革步履维艰。究其原因主要有两方面:其一是学生怕写作文,经常写不出作文,写不好作文;其二是教师不够重视作文,指导不力,评改成效不明显等。那么,如何使初中作文教学走出困境呢?基于多年初中作文教学实践,笔者认为,教师可以有针对性地运用范例。

所谓“范例”,即可以仿效的事例、典范的例子。对作文教学而言,范例包括例文、视频、图片、剧本表演等。在筛选范例时,教师要避免以下几个误区:(1)所选实例华而不实,指向不明;(2)所选实例不符合学生实际;(3)一味追求形式,缺少具体呈现。

一、它山之石,可以攻玉——仿写

范例即示范的例子,内容具体,描写生动,是学生写作学习中的好帮手,能给初学者指引方向。学生通过学习、模仿写作,能明显提升写作能力[1]。以作家阿累的《一面》为例,笔者引导学生仿照课文中作者对鲁迅的三次外貌描写,进行片段写作。教学流程如下。

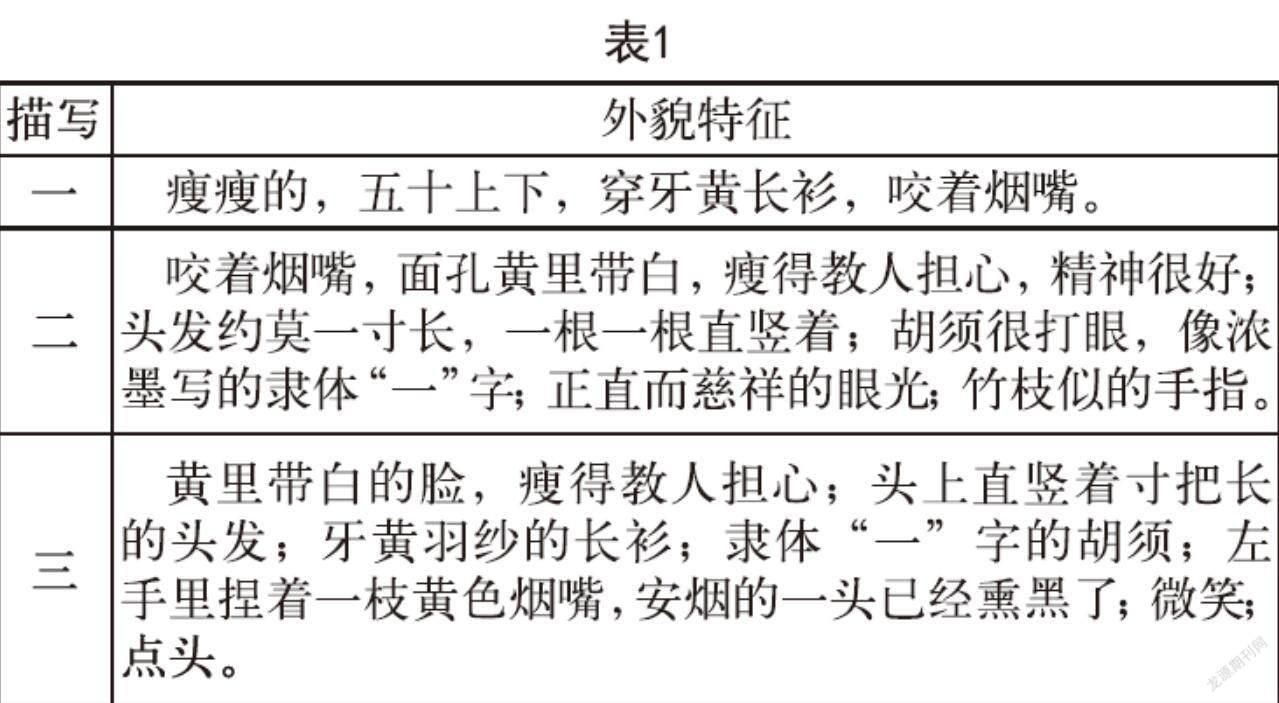

(一)出示范例,经典回顾(见表1)

(二)学习描写,指导写法

(1)点拨作者描写思路:三次外貌描写,是由远及近,从粗到细,由整体到局部,逐步深入,采用了中景、近景、特写相结合的描写方法。人物形象、性格特征一次比一次清晰、鲜明。(2)总结描写方法:①抓住人物特点;②表现人物品质;③按一定顺序描写(渐进式);④融入自己的感情;⑤不要面面俱到。

(三)仿照范例,小试牛刀

教师要善于收集、整理学生佳作,并将其作为作文教学中的范例[2]。例如,笔者让学生写一篇有关兴趣爱好的作文,某同学的兴趣爱好是篆刻,以下是精彩片段。

“咯噔!”我一惊。石头里的杂质挡住了笔画,我一用力,那一小块石面竟崩坏了。惊觉中,我看着那个未完成的“马”字,狠心地磨平了石面。我又提起笔,在两厘米宽的正方形石面上,谨慎地、认真地反写出一个“马”字。我甩甩手,将石头固定在印床上,拿起刻刀,顺着墨迹的指引,雕琢“马”字。我平稳地刻过一刀,抹掉石粉。再遇杂质,我微微晃动刀头,同时放慢了刀向前刻的速度,便轻柔地刻过了杂质。我立起刀刃,轻轻一转手,便造就字的圆滑弧度。“马”字已有了大致样子。我用起刀尖,细微地、从容地修改不直的线、生硬的顿笔、不自然的交错、不饱满的笔画。我先前的紧张,已然全无了。这不起眼的石头,经我拙劣的雕琢,竟也变得精巧。在刀与石中,我突然领悟,漫长痛苦的雕琢,可以使一切变得精致美丽。

小作者笔法娴熟,从多角度进行描写,巧妙呈现了“我”当时的心理活动和篆刻“马”字的过程,富有层次感,这就是一个很好的范例。笔者引导学生运用联想迁移法,由“篆刻”联想到“练字”“下棋”“弹琴”“绘画”“制陶”等,再模仿范例进行写作,颇有成效。

二、取其精华,为我所用——化用

所谓“化用”,即学生根据自己的创作需求,巧借诗文、名言警句、歌词等,融入个人元素,重组生成。对于“化用”范例训练,教师可以这样教学。

(一)鉴赏品析

教师可先引导学生掌握学习诗文的基本方法,再精选优秀作文中的佳作(最好“化用”学生熟悉的诗文),让学生直观感受“化用”之妙,激发学习热情。

例如,无锡中考作文题目“我在 的引领下”,要求:横线上所填写的人物应从中国古代伟人、名人中选取。教师在提示语中给出很多耳熟能详的名人,如陶渊明、李白、杜甫、苏轼、李清照等,这些都是教材上出现的名家,其作品均要求熟读背诵。

例如,一考生的作文开头:寻寻觅觅,冷冷清清,透射着的月影,留下你孤独而执着的身影。这篇作文的开头就化用了李清照的作品。

(二)点拨技巧

教师介绍“化用”诗文的基本技巧,如换词删句法、词句重组法、画面想象法等。

(三)化用练习

化用训练应循序渐进,不可一蹴而就。教师可引导学生先选练短句,再连句成段,直至篇章。

例如,在教授北宋文豪范仲淹《渔家傲》这首词时,笔者曾布置一个小练笔:发挥合理想象,用生动的语言描绘“四面边声连角起。千嶂里,长烟落日孤城闭”这一画面。

学生佳作如下。

悠长而浑厚的号角声从远处幽幽传来,萦绕在我的耳际。它绵绵不绝,透过衣衫,碰撞我心灵的最深处。眼帘里,蜿蜒起伏,连亘千里的青峰,在此时更显一抹淡淡的寂寞与忧伤,一如我的心。袅袅长烟,冉冉飘飞,散在落日略带苦涩的余晖里,散在这孤独的城池里,散在我无奈又惆怅的目光里。藏青色的古铜城门早已关上,又剩下萧瑟的秋风,在天地间吟唱心中的悲歌……

三、青出于蓝,而胜于蓝——创新

仿写是基础,学生通过范例,学得入门之法。而创新是学生在不断地模仿中慢慢迁移、改进、超越,从而形成自己独特的写作风格。笔者以教学“亲情类作文”为例,总结了写作创新的方法。

(一)选材指导

亲情是千古不变的写作话题,学生一写这类文章就是:下雨没带伞,妈妈雨中送伞;做作业,妈妈端牛奶;妈妈给我送衣服……这样的内容很容易让阅卷教师产生审美疲劳,因此得分不高。

如何避免作文选材陈旧、单一呢?学生可以采用“元素替换法”。(1)人物形象替换:将妈妈替换为父亲、祖父、祖母、哥哥、妹妹等;(2)故事情节替换:将端牛奶替换为削苹果、剥橘子、煮粥等;(3)活动背景替换:将下雨天替换为下雪天、寒风中、炎炎夏日、深夜等。

(二)范例赏析:《我心靈的甘露》

你微低着头,早已花白的头发在清晨的阳光中闪着温暖的色泽。阳光如一杯醇厚的陈年老酒,一一填补着你深深的皱纹。你的手轻轻动着,小心翼翼,橘子在你手中褪去厚厚的外衣,露出晶莹剔透的肌肤。一下一下,褪去的不仅是橘皮,更是我心中的烦恼与惆怅。你专注的目光如一条默默流淌的溪流,由春日滋润花朵的甘露汇成,倾着指间流淌,穿越阳光中的微尘,穿越时光的旧线条,轻轻淌过心中最柔软的地方,滋润我的心灵。于是乎,刹那间,春光万顷,春暖,花开。

在该范例中,学生的选材内容是:清晨,奶奶坐在餐桌前给我剥橘子。在描写奶奶剥橘子的过程中,学生抓住符合人物身份特点的“白发”“目光”进行细描,并渗透自身的情感,细腻真切。

结 语

胡适先生曾说:“一切所谓创造都是以模仿为基础,从模仿中来的。”教师是学生写作成长路上的引路人,在学生仿写过程中,应鼓励学生创新,真实表达情感,创作属于自己的文章。“文无定法,贵在得法。”将复杂的事情变简单,从没有路的地方趟出一条路来,让创新之花开满上下求索之路,这正是一线语文教师的愿望与追求。

[参考文献]

[1]王丽.浅析初中作文教学改革的几个要点[J].现代语文(教学研究版),2014(09):141-142.

[2]杨恒刚.初中作文教学现状与提高策略[J].读写算,2021(27):152-153.

作者简介:陈秋亚(1979.8-),女,江苏江阴人,中学一级教师。