文化语境下城市广场景观设计的三种策略

2021-01-19黄勇

黄勇

黄纳

白晓伟

现代城市超高速发展的相似模式带来了“千城一面”和“文化趋同”的问题,进而失去了城市的“文化印迹”。在经济全球化和文化多元化的当下,研究城市广场景观的塑造,将有助于城市塑造文化形象。

美国社会学家帕克(Robert Ezra Park)指出,城市是一种心理状态,是各种礼俗和传统构成的整体,更是这些礼俗中所包含的并随传统流传的统一思想和情感所构成的整体。在文化语境下探讨城市广场景观问题,其核心是文化景观(cultural landscape)[1]这一概念。文化景观是“人化”的自然地理现象,是人与自然相作用的产物,不同的地理地貌特征、历史文化造就了各个城市不同的文化景观。文化景观分为人类设计和创作的景观、有机进化的景观和关联性文化景观三种形式。[2]城市广场景观中的人文因素,可以营造出充满文化气息的场所氛围,城市广场可以表现出鲜明的地域特色,直接传递城市的文化和精神,所以塑造城市广场景观的关键是发展具有地域特色的文化景观。城市的文化和精神是积淀和形成城市个性的文化基因(cultural gene),往往通过符号的形式表达出来。符号系统一般是反映地域文化特征的超越了物质含义的抽象概念,它能够激发人们的感知,引发情感共鸣。因此可以提取当地的文化符号并运用到设计中,将这些具体的、抽象的和联想的要素作为创作素材,通过符号话语传达文化信息。

任何一个地域在其发展进程中或多或少都会留下一定的历史遗存、历史传说及现存的自然资源。也就是说任何城市都拥有自己的三种类型的文化景观,以这种具体的、抽象的和联想的要素作为景观的创作素材,必然有助于城市文化氛围的营造。针对在文化语境的前提下塑造城市广场景观,我们提出以下三种策略:文化记忆、文化进化和文化关联。

一、文化记忆

第一类文化景观即人类设计和创作的景观,它是由人类有意设计和建造的景观,包括园林和公园等设施,经常与宗教或其他纪念性建筑物有联系,凡此种种都是具体的有形之物。在城市发展进程中,有很多这类文化景观遭到破坏,有的已不复存在,留给人们的是无尽的惋惜与怀念。在这类区域进行广场改造或更新设计,完全复原建设是方法之一,优劣高下不多赘述。但历史不容复制,我们追求历史在精神层面的传承,关注对历史记忆的抽象复现。文化景观是可以人为控制的物质性实体,是城市文化的视觉性表达。这里,我们倡导从文化记忆的角度出发,采用抽象还原的手法,力求神似而非照搬原样,保留环境的“意境”,即“物境”与“心境”的融合,再创造的同时保留传承城市的文化基因。

认知心理学中的模式识别被看作一个典型的知觉过程,它依赖于人已有的知识和经验。认知心理学中知觉模式识别理论包含了模板说、原型说和特征说。运用人们感知建筑时模式识别的原理,对城市历史建筑的建筑细部等具体要素进行复制、抽象和变异处理,获取新的形象以启发创作思路,可以强化对城市建筑景观特色的认知。在以第一类文化景观为城市广场景观的创作素材时,我们可以理解为是一种具体要素。抽象还原塑造的文化景观往往带有很强的文化寓意,通常是对城市文化中的具体要素进行提炼,提炼出具有代表性的关键事物,然后重点刻画,抽象表达,赋予深刻的意义,引起人们对历史的回味和无限的联想。

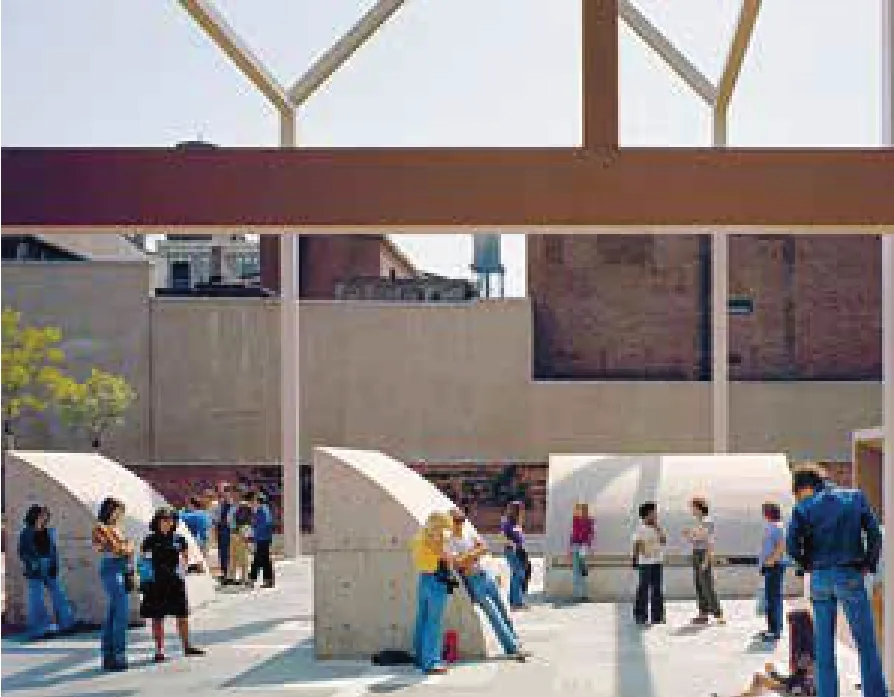

图1:富兰克林纪念馆中心广场

图2:纪念馆俯瞰

图3:“幽灵构架”

图4:富兰克林纪念馆的展窗

富兰克林纪念馆(Franklin Court)中心广场是由后现代建筑大师文丘里设计的。他跳出了恢复名人故居原貌的惯常做法,而是运用了文化记忆的塑造策略,既表达了对富兰克林故居遗址的尊重,又创造了新广场的空间特色。文丘里将主要的展览空间置于地下,在地面上为市民开拓了一片绿地(图1、图2),巧妙地设计了钢制房屋框架,以反映原有建筑的轮廓,保留了人们对毁于1812 年的富兰克林故居的记忆,这种高度抽象的做法被文丘里戏谑为“幽灵构架”(图3)。观众通过展窗可以看到故居的部分基础,结合文字说明和平面布置图,展示出故居的原有功能和基础的位置,这种由局部唤起整体记忆的方式使观众对故居的原貌有了更为全面的了解。用于展览基础的弧形展窗极具雕塑感,其大小、方向与“幽灵构架”相得益彰(图4)。文丘里的设计充满了创造性和符号式的隐喻,纪念馆下沉和地面绿化的做法则是兼顾历史与环境的绝妙手笔。文丘里采用抽象还原的手法,力求形似而非照搬原样,在拥挤的广场环境中,塑造出通透、简洁、明快的形神兼备的形象。这样做不但避免了原址复原的弊端,同时还产生了实用的功能性内容,使之成为美国费城的城市象征空间(symbolic space)。

二、文化进化

第二类文化景观即有机进化的景观,一般指产生于最初始的历史、社会、风俗或是宗教需要,并通过与周围自然环境的相联系或相适应而发展到目前的形式。文化进化景观又包括两种类别:一是残遗物(或化石)景观,代表一种过去某段时间已经完结的进化过程,它们具有突出、普遍的价值;二是持续性景观,它在当今与传统生活方式相联系的社会中,保持一种积极的社会作用,而且其自身演变过程仍在进行之中,同时又展示了历史上演变发展的物证。那么对于第一种类型,无疑要采用完全保护的措施;对于第二种类型则需深入挖掘其含义,借助语言文字描述等,物化为符号式的形象创造,利用好这种文化景观对体现城市发展和城市文化的持久魅力都有积极的意义。

文化进化景观无疑也是塑造城市广场景观的另一类重要的素材,文化进化的城市景观塑造应基于对地域文化的保护和传承。我们往往从概念的角度去理解和审视它们,比如通过对传统建筑、历史纹样、民族服饰和经典色彩等地域文化资源进行整理,经过筛选、提炼和整合后,运用现代设计手法和形式塑造独特抽象的全新景观,这种深层次的挖掘与认知更讲究地域文化符号的形象性,因此我们称这类创作素材为“概念要素”。概念是人们长时间积累的对文化形式产生的印象,这种印象会形成简单的视觉图像。通过物化手段把这种视觉图像表现出来,就得到了一种对文化的符号化塑造。通常人们可以很直接、很迅速地感知这种文化,并与之产生共鸣。城市文化基因是一种意象的符号——能够代表该城市文化特征的符号,它是体现城市特殊性的品牌形象。

在吉林世纪广场主题构筑物“世纪之舟”的创作中,我们将吉林市古船厂的历史转译为巨舟的形象,呼应了吉林满族发祥地的历史传承意义。吉林市满语名为“吉林乌拉”,意思是“沿江的城池”。明永乐七年(1409 年),明朝政府在吉林设置造船基地,吉林从此得名“船厂”。船也成为吉林城市的文化符号。“世纪之舟”的设计遵从于世纪广场“整体的设计”思想,由于广场的尺度巨大,我们确立主体建筑本身就是一个巨大的景观雕塑,在由聚集性广场、主标志物、休闲性广场、松花江岸旱船、对岸教堂所组成的整体的设计序列中,“世纪之舟”起着控制全局的作用,并成为区域环境的中心和标识(图5、图6)。主体建筑“世纪之舟”以整体的通透与简洁映衬在环境大背景中,在建筑上充分体现它在区域中的位置,以“虚化”的高大体量来控制全局,以达到预想效果。城市空间在此被打造为蕴涵社会意义的视觉符号和文化象征,立体门式空间的中心悬挂着寓意“古船厂”的巨舟雕塑(图7、图8),它是吉林古船厂历史进化的现代表述、城市文化性的点睛之笔。

三、文化关联

第三类文化景观即关联性文化景观,这类景观多被列入“世界遗产名录”。文化关联的城市景观塑造不是以文化物证为特征,而是以与地域性的自然因素、艺术因素或社会因素等文化相关联的内容为原型进行景观创作的方法。关联性文化景观的背后,有着深厚的文化渊源,人们会从中感受到城市的自然气息、历史流长和文化积淀,这种关联性使得文化景观的形式表现富有了深层的文化意义。因此,文化关联的景观塑造没有明确的临摹对象,没有现实意义的符号性表征,更强调形而上的文化意涵,往往采用象征的手法来阐释真挚的情感和深刻的寓意。文化关联的塑造往往和重构场所精神联系到一起,通过对某一特定事物的重新塑造,揭示出城市文化的特征性来表达象征语义。

图5:吉林世纪广场总平面图

图6:广场标志景观“世纪之舟”

图7:雾凇映衬的“世纪之舟”

图8:红色巨舟雕塑

图9:辽东湾红海滩自然景观

图10:盘锦辽东湾新城市民中心湿地广场

图11:芦苇湿地中的景观广场

以第三类文化景观作为城市广场景观的创作对象时,我们可以通过联想的办法,因此我们称这类素材为“联想要素”,具体则运用文学艺术创作中的象征手法。象征指借助于某一具体事物的外在特征,寄寓创作者某种深邃的思想,或表达某种富有特殊意义的事理的艺术手法。通过创作者对本体事物特征的突出描绘,使欣赏者产生由此及彼的联想,从而领悟到创作者所要表达的含义,表现出特定环境中的自然及社会文化特征,进而达到创作者与观者之间情感上的交流。苏珊·朗格(Suanne K Langer)把艺术形式解释为表达情感的象征,艺术的象征性寓于象征形式,与必不可少的经验形式相一致。

在辽东湾新区入城口市民中心湿地广场的创作中,我们运用文化关联的象征化景观塑造手法,打造了一处应对当地原汁原味的生态景观与新建城标的视觉冲突的地景式景观的整体意象。“红海滩”是辽东湾的地域文化符号,浓缩了在地文化和自然特征,成为核心的联想素材(图9)。设计基地被三条道路自然地划分成三角形的形态,基地内部分为自然的芦苇湿地(图10)。我们保留基地原有的肌理和植被,减少开发力度,加强人的参与性,设计一个形象突出的构筑物,使之成为沿路经过时的视觉焦点,作为展示城市形象的城市标识(图11)。根据基地条件,主题构筑物采用三角形元素,是对城市肌理的延续,红色则是对辽东湾地域特色红海滩的文化关联象征。建筑地景化的处理方案呼应了原有的自然肌理,红翼漂浮在湿地水面之上,增加了其标志的醒目感与形体的飘逸感(图12、图13)。

四、结语

本文将遗产保护“文化景观”的概念引入文化语境下城市广场景观的设计,提出了文化记忆、文化进化和文化关联三种城市广场景观的设计策略,将形态层面的景观设计提升到了文化层面,三种文化类型在创作中具有不尽相同的特征,因而也引申出对具体要素、概念要素和联想要素进行有效的提取和转译是塑造城市广场景观的关键,提出了运用抽象化、形象化和符号化的操作性强的城市广场景观的设计方法(表1)。

文化记忆、文化进化和文化关联三种设计策略将有助于不同地域文化环境条件下的城市广场景观的塑造。通过对城市广场文化性的探讨,树立城市文化传承的创作意识和建设意识,这对丰富城市广场的特色,避免千城一面有着积极的意义,同时也为城市广场的文化建设提供了可行性的实践参考。

图12:湿地广场上的交流平台

图13:醒目的红色标志

注释

[1]文化景观是1992年在美国圣菲召开的联合国教科文组织世界遗产委员会第16届会议时提出并纳入《世界遗产名录》中的。

[2]按照世界遗产委员会公布的《实施世界遗产保护的操作导则》,文化景观分为3类:人类设计和创作的景观(landscape designed and created intentionally by man)、有机进化的景观(organically evolved landscape)和关联性文化景观(associative cultural landscape),文化景观是人类活动创造的景观,它是一个地区的文化表征。