行人层建成环境发展态势文献分析研究

——疫情后对高密度健康城区的再思考

2021-01-19李相逸

李相逸

崔冬瑾

袁磊

李发明

20 世纪80 年代,面对城市化对人类健康造成的挑战,世界卫生组织(WHO)开始在全球范围内推广“健康城市”的概念,并于1990 年代提出“健康城市”必须为市民提供清洁安全的环境。随着中国城市化进程的不断发展,高层建筑持续增加,建筑密度亦不断加大,并随之形成了高密度的城市空间和逐渐恶化的城市气候环境。其中,城市自然通风、空气污染、热岛效应以及行人舒适度等城市环境问题不容忽视。近年来,可以经由空气传播的疾病,屡次爆发,从早期的严重急性呼吸道综合征(SARS)到甲型H1N1 流感,再到当下的2019-nCov 新型冠状病毒性肺炎,都严重危害着人类健康。感染者说话、咳嗽或打喷嚏等生理过程中产生的携带病菌的颗粒物会在空气中迅速蒸发失去水分,但病毒等残留物会长期悬浮在空气中并随室内外气流传播可达数十米。[1]基于此,伴随自然通风所产生的污染物传播问题也受到了越来越多的关注。针对众多因素对此种传播的影响,学者们做了大量的研究工 作。[2]~[5]结果表明,空气传播病毒在空气流动率低的高密度户外行人活动空间具有较高的感染率,而病毒传播路径及范围在很大程度上取决于建筑附近的空气流场特征,因此城市风环境对于健康城区有着重要的意义。

一、研究行人层建成环境的必要性

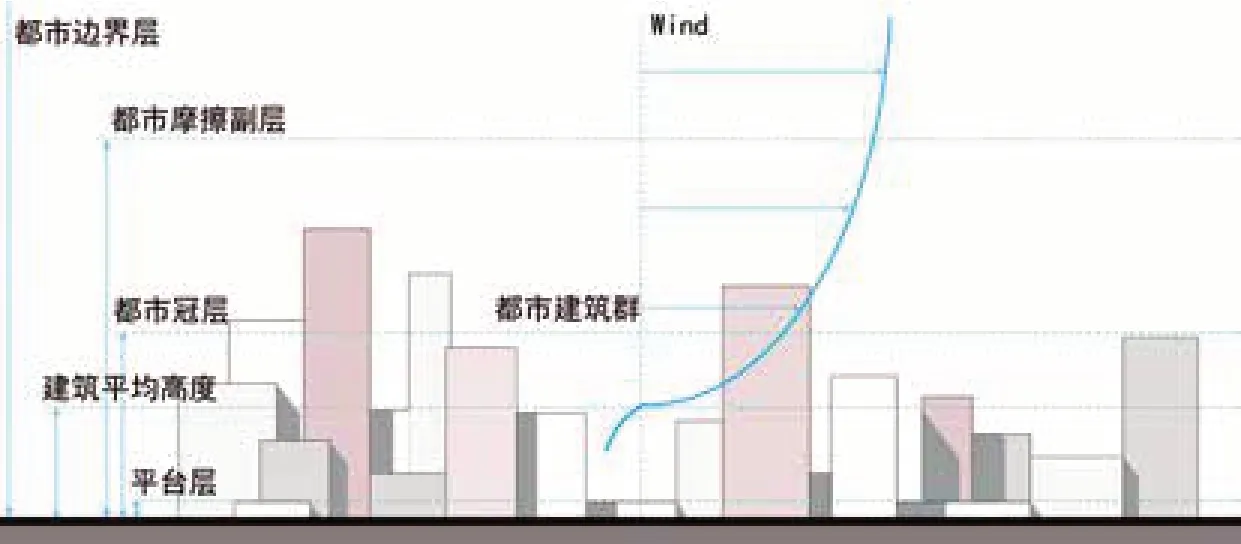

当上下风速均匀的自然风从郊区吹向城市后,由于建筑的阻挡使得风速下降,且在距地面越近的区域下降越明显。城市风剖面可以分为四个区域(图1),其中行人、居民主要的活动空间和呼吸层被称为“行人层”(pedestrian level,通常在距地面垂直高度1.5 ~2m处)。笔者根据对城市自然通风项目的研究,这一范围内的建成环境(built environment,主要针对建筑物理环境)主要受到建筑高度变化、建筑密度和建筑间隙率等因素的影响。因此,可以通过合理的城市规划、建筑和景观设计及布局来改善行人层风环境,进而减少污染物的浓度及停留时间。由此可见,行人层建筑环境的研究对于我国高密度城市健康环境的营造极为重要。

国内外学者对于建成环境及行人层环境研究,起源于对建成环境影响居民行为模式、出行安全的关注,并在城市发展过程中逐步向城市气候环境拓展。而国内早期对于行人层建筑环境领域的研究则始于对空气污染、病毒传播的关注,如在2003年SARS 爆发后的17 年间,香港开展了多项关于城市气候与环境的顾问项目,内容涉及城市风环境、夏季城市热岛、行人空间环境和香港居民室外人体舒适度等诸多方面。对香港城市规划、建筑设计、景观规划等多个层面起到了有效的科学指引作用,改善了香港城市环境品质。此外,香港政府每年都会联合环保署、规划署等部门开展行人层建筑环境评估(AVA test),用以指导城市规划发展。[6][7]近年来,行人层建筑环境在内地高密度城市也逐渐受到重视,但多数是基于新项目的小尺度物理环境评估,其中缺乏对于景观规划参数的考量。

二、研究方法及数据来源

本文着眼于建成环境及行人层建筑环境研究领域,以SCI 科学引文索引核心合集(Web of Science,以下简称WOS)为数据源,检索时间选取2009—2019 年,操作时间为2019年10月15日。采用检索词:TS=(pedestrian AND built environment)(行人呼吸层与建成环境)。由于期刊论文能够比较完整地反映出该领域的研究特征及发展趋势,因此检索的文献类型为期刊论文(Article),语种为英语。筛选出与本研究相关领域及交叉学科领域的文献,最终获得有效数据样本1077 篇文献。借助CiteSpace 软件对文献数据进行可视化处理,结合图形学、信息科学等学科理论以及共现分析等研究方法,通过可视化图谱对建成环境下属的行人空间环境领域的学科基础、研究核心及热点等进行归纳、梳理,总结了该研究领域的发展趋势与研究现状。

三、研究的外部特征分析讨论

1.研究规模和影响分析广场

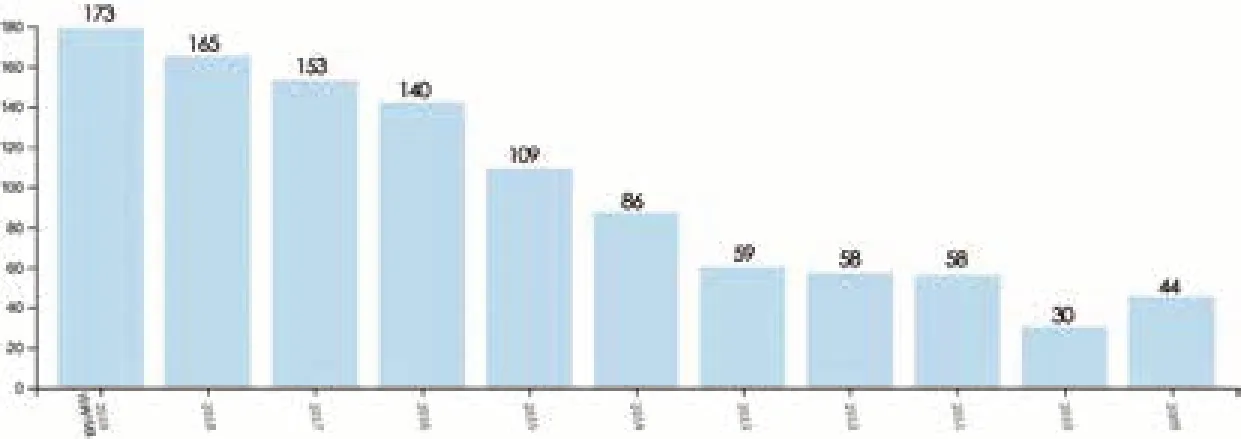

发文量能够准确地描述出研究规模,总体来说,该领域的发文量呈逐年上升的趋势(图2):2009 年发文量为44 篇,2010 年稍有下降,为30 篇;2011、2012年发文量维持在每年58 篇左右;2013—2015 年发文量增幅较大,约为84.7%,其中2015 年 发 文 量 达 到109 篇;2016—2018 年发文量尽管增幅较小,但文章总数较多;截止到统计日期内的2019 年,发文量为173 篇。由此可见,从2009 年至今,对于建成环境与行人关系的研究引起了学者的广泛关注,研究热度在不断升温。

2.学科扩展性分析和出版物分析

图1:高密度城市风速剖面示意图

图2:2009年10月15日—2019年10月15日年间该领域发文量及文章被引频次统计

检索到的文献所属的研究类别 表1

建成环境与行人关系的相关研究多数属于多学科交叉的研究领域,本文中所涉及的文章涵盖77 个学科方向和类别。图3 展示了检索到的文献所涉及的学科类别,图中每一个节点代表一个学科类别,节点呈年轮形,节点越大,类别字体越大,说明该类别出现的总体频次越高;年轮的厚度与该年的类别词频成正比;类别之间的连线代表两个类别经常出现在同一篇文献,连线越粗,共现频次越高。本研究中使用中介中心性被用于表示某一学科在该领域的重要程度。中介中心性是由美国社会学家林顿·弗里曼(Freeman,1979)教授提出的一个概念,用于测量一个点在多大程度上位于图中其他“点对”的“中间”[8]。研究最为集中的前10个学科类别如表1 所示,排名第一的工程学包含了所有工程学二级分类方向,因此其中介中心性和发文量都远高于其他学科;此外公共环境的中介中心性及发文量仅次于工程学;环境科学与生态学两个方向中介中心性排名第三,但发文量占比仅 为8.17%。

检索到的1077 篇文献分布于337 种期刊杂志上,其中刊登于《Building and Environment》杂志的相关文章数为49篇,排名第一。其余排名前十的杂志分别为:《Transportation Research Record》(42篇)、《Accident Analysis and Revention》(33篇)、《Journal of Transport Health》(23 篇)、《Sustainability》(20篇)、《Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics》(19篇)、《Transportation Research Part D-Transport and Environment》(17篇)、《International Journal of Environment Research and Public Health》(15篇) 及《Preventive Medicine》(15 篇)。这些杂志的重点研究领域都属于建筑环境、城市交通和健康可持续方向,且均为该领域影响因子较高的期刊。

3.空间分布分析

本文中通过分析发表文章的作者来源机构及国家,得到建成环境与行人空间环境领域研究力量的分布情况,以及各国之间的研究合作现状。对发文作者所在的国家和地区进行可视化分析得到44 个节点(图4),共产生183 条链接线。节点为年轮状,节点越大,作者字体越大,说明该国家总体频次越高。国家之间的连线代表不同国家的作者相互合作,连线越粗,共现频次越高。分析结果显示,美国发文量(396 篇,占比36.83%)及其中介中心性(0.47)均最高,说明美国相关科研机构发表的文章对其他区域产生的影响较大,与其他国家和地区之间的合作及联系亦较为密切。此外,发文量排名在前10 的国家还包括中国、加拿大、澳大利亚、英格兰、韩国、日本、德国、意大利以及西班牙,但其中加拿大、韩国、日本及意大利的中介中心性均低于0.1。我国在该领域发表的论文数量为208 篇(占比19.48%),仅次于美国,中介中心性亦排名第二,为0.29。

图3:检索到的文献涉及的学科类别

图4:发文作者所在的国家或地区分布情况

图5:所检索文献所在的研究机构分布图谱

图6:所检索文献的作者共线图

发文机构的可视化图谱分析中共产生了67 个节点(图5),分析显示发文单位多数为大学,非大学的研究机构仅有6 所。其中美国华盛顿大学(University Washington)以发文量40 篇排名第一,其中介中心性为0.21;而香港理工大学中介中心性以0.44 排名第一,发文量为22篇。此外,排名在前20 的美国科研机构有9 所;中国科研机构共7 所,其中包含中国香港地区5 所高校(香港理工大学、香港中文大学、香港大学、香港科技大学以及香港城市大学)。这一结果表明,尽管我国对于建成环境及行人层环境领域的研究处于世界前列,但在地域分布上却极不平衡,存在马太效应。如香港的MAK CM、 NIU JL、 Ng Edward 等教授多基于香港地区典型的高密度城市行人层风环境评估研究建筑布局对于风热环境的影响,这也源于2003 年SARS 爆发之后,香港地区出现了严重的社区传播。此后的研究表明,在干燥的天气里病毒可随自然风在住宅区传播至数十米[9],基于此香港开始大力鼓励行人层建成环境方面的研究。通过重点改善城市行人层风环境以及疏散污染物来营造健康人居环境。由于欧洲和美国因为城市的建筑密度和人口密度较低,因此研究人员的关注点在于借助城市设计和景观规划,实现夏季室外热舒适提升和冬季防风等目标。

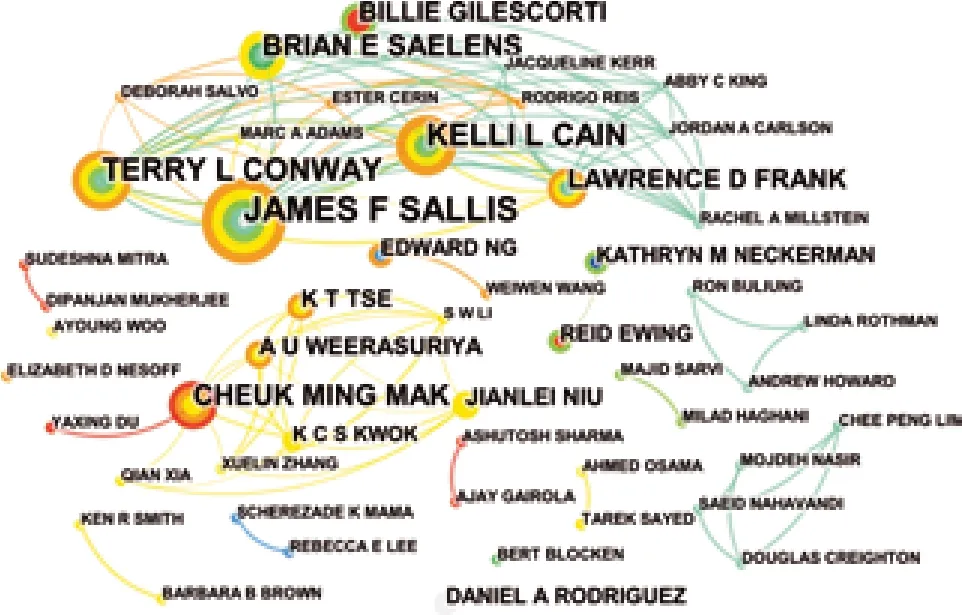

表2 为该研究领域下发文总量排名前10 位的研究者。作者共线性的分析结果为有着50 个节点和101 条链接线、密度0.0824 的作者图谱。节点为年轮状,节点越大,作者姓名字体越大,说明该作者总体频次越高。作者之间的连线代表两个作者有合作,连线越粗,共现频次越高(图6)。其中发文量最高的James F. Sallis 教授在10 年内发表了29 篇论文,同时其中介中心性亦最高,表明其与其他学者的合作较多;而在这些论文中被引用次数最高的文章为发表于2012 年的《Correlates of physical activity:why are some people physically active and others not?》,该文章探讨了中、低等收入国家中城市设计、交通运输等因素对居民行为模式、出行积极性的影响;被引用次数排第二位的则是发表于2009 年的《Measuring the Built Environment for Physical Activity:State of the Science》,同样对建成环境如何影响居民活动积极性进行了研究。由此可见,在该领域已有研究成果中,同行人层物理环境相比,建成环境对居民行为活动的影响占有更大的比重。

四、分析与讨论

1.研究的聚类性

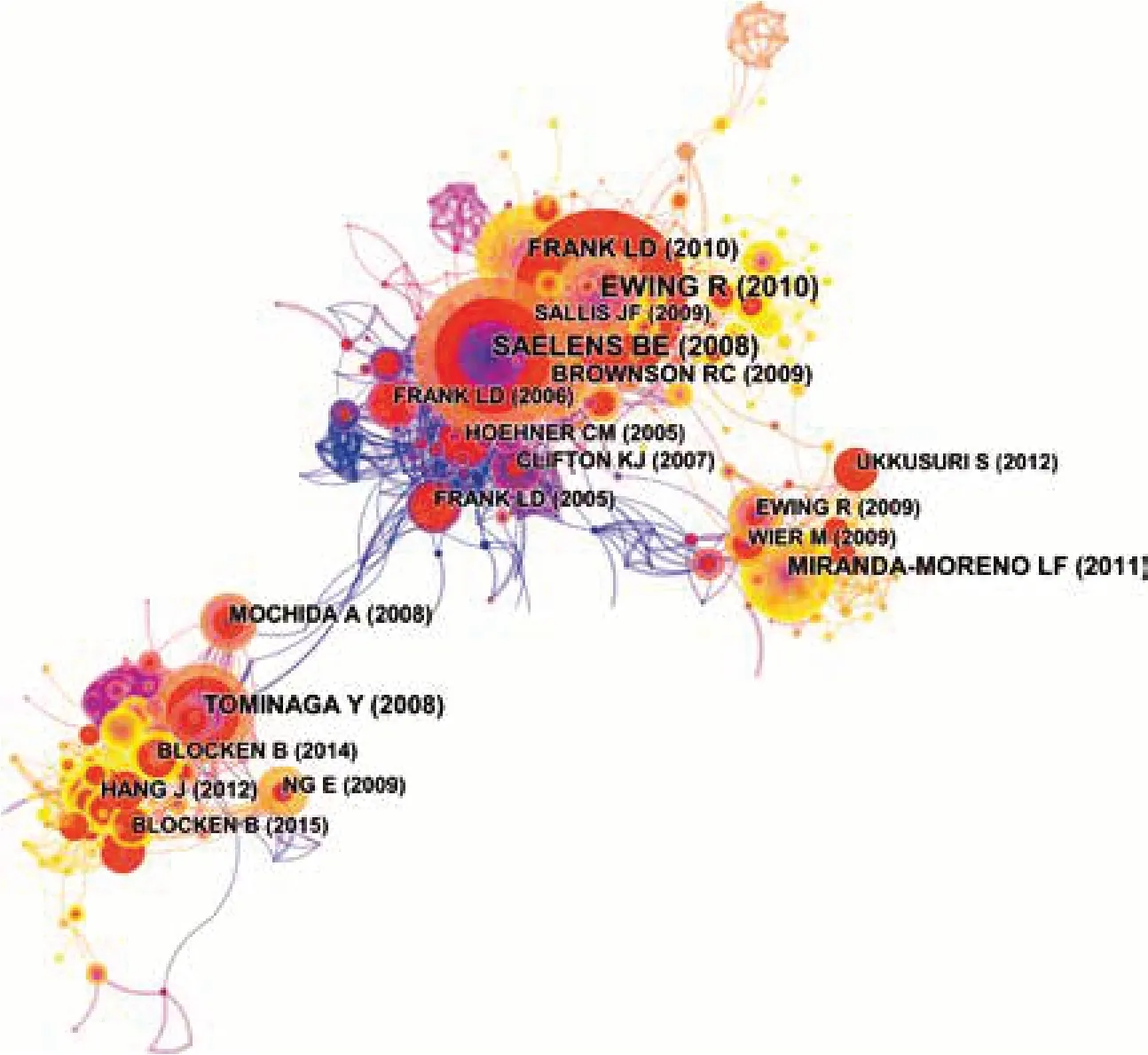

被引文献是指被引用的文章,而当一篇文章同时被两篇文章引用时,这两篇文章则形成共被引关系,被称为共被引文献。通过分析文献的共被引关系可以将研究方向相似的文献进行聚类,反映出某一研究领域下不同研究方向之间的联系。共被引分析图中节点为年轮状,节点越大,共被引文献字体越大,说明该共被引文献总体频次越高;年轮中蓝色表示年份较早,红色表示年份较近;年轮的厚度与该年的共被引文献频成正比。有些年轮有紫色的外圈,代表该共被引文献有较大中心度。共被引文献之间的连线代表两个共被引文献经常出现在同一篇文章里,连线越粗,共现频次越高。采用LLR 对数似然率算法(Log-Likelihood Ration)选取排名靠前的标题词作为聚类标签(图6),按照聚类规模大小将聚类编号(表3)。分析结果如下:

1)聚 类0 “neighborhood factor”和聚 类1“active travel” 的 关 键 词 分 别为“neighborhood factor”( 周 围 环 境因 素)、“urban youth”(城 市 年 轻 人)、“neighborhood type”(周围环境类型)和“active travel”(积 极 出 行)、“pedestrianoriented zoning”(行人导向型分区)和“active living-oriented country”(积极生活导向型国家)。该聚类下的学者们着眼于建成环境与行人日常行为活动之间的联系,且将研究人群聚焦于青年和儿童,探索了建成环境对居民体育运动状况、出行安全及儿童肥胖现象等的影响,致力于通过合理的城市设计、社区设计、交通设计及政策鼓励居民积极进行体育锻炼并且保障居民出行安全。

所检索文献的作者中介中心性及发文量情况 表2

所检索文献的聚类信息统计 表3

2) 聚 类2“ urban neighborhood scale”的关键词则涵盖了“urban neighborhood scale”(城市环境尺度)、“whole-flow field data”(全流场数据)和“pedestrian wind comfort(”行人风舒适)。而聚类3“ pedestrian safety”和聚类5“ cross-sectional study”包含的关键词分别为“pedestrian safety”(行人安全)、“active transportation safety modeling”(积极交通安全模型)“、mode correlation”(模式相关性)和“cross-sectional study”(横断面研究)“、destinations matter”(目的地效应)以及“Hong Kong Chinese”(香港人)。可以发现,有关建成环境对居民行为活动影响的研究得到了进一步扩展,主要研究人群由先前的青年、儿童转向了老年群体,大学生群体也作为研究对象崭露头角;与此同时,行人层风环境研究也开始受到关注,就中国大陆地区而言,这得益于公众对雾霾、高密度城市空气污染问题的认识得到加强,同时,在SARS 之后中国香港地区展开了基于香港城市行人层环境的大量研究。

3)聚类6“pedestrian-friendly environment”的 关 键 词 和 聚 类7“novel approach” 的关键词分别涵盖了“pedestrian-friendly environment”( 行 人 友 好 型 环 境)、“incremental change”( 渐 进 式 改 变)、“pollution exposure”(污染物暴露)和“novel approach”(新 方 法)、“pedestrian ventilation system”( 行 人 通 风 系 统)、“outdoor air quality”(室外空气质量),而聚类4“ city breathability”包含的关键词则为“city breathability”(城市呼吸)、“lift-up design”(架空设计)和“wind direction”(风向)。这一聚类说明,越来越多地研究者致力于研究城市规划和建筑设计对高密度城市行人层建筑环境的影响,涉及建筑高度变化、建筑密度、街谷形态、建筑架空设计等。尽管主要关注点在于行人层风环境,但与此同时行人户外热舒适也开始受到关注。可见对于建成环境与行人关系的研究,主要研究对象从最初的居民行为模式、出行安全逐渐扩展到了行人层风环境、行人户外热舒适等室外物理环境方面。

2.研究热点及前沿分析

1)研究热点追踪

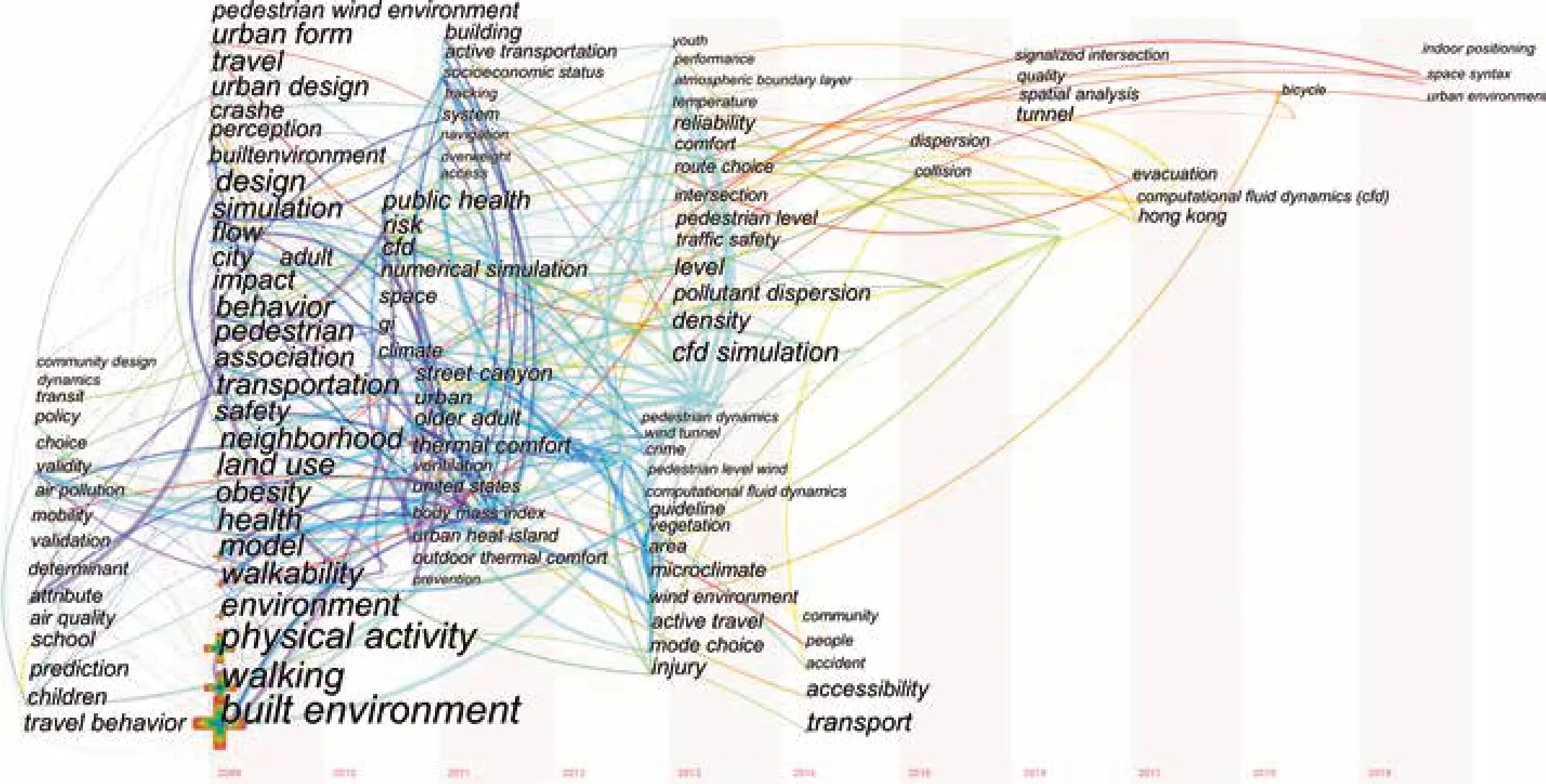

文章的关键词是对内容的提炼,能够体现出研究的方向和具体类别,因此常通过对关键词进行聚类分析来得到某一研究领域的高频词和研究热点。本文通过对关键词进行聚类分析,共得到203 个节点,354 条链接线;图中节点为十字,节点越大,关键词字体越大,表明该关键词使用频次越高;十字的厚度与该年的关键词词频成正比;关键词之间的连线代表两个关键词经常出现在同一篇文献中,连线越粗,共现频次越高(图7)。

从图中可以看出关键词主要出现在2009—2013 年之间,且2013 年出现的关键词与后时区关键词形成了较为强烈的联系。2009 年出现了大量的高频关键词,这一阶段研究者的主要关注点在于居民的行为活动与建成环境之间的联系,而在众多的关键词中仅有“pedestrian wind environment”(行人层风环境)唯一一个与城市物理环境相关的词汇,这表明研究者对于城市物理环境的关注很少;到2010—2013 年间,有关城市物理环境的词汇开始大量涌现,包括“numerical simulation”(数值模拟)、“thermal comfort”(热舒适)、“urban heat island”(热岛效应)等,城市物理环境开始得到大量关注;此外,从2013 年的关键词“density”(密度)也可看出此时高密度城市也开始进入研究者视野;与此同时,到2013 年该领域的研究框架也已经基本形成,尽管从2014—2019 年,每年的新增关键词均很少,实则是对先前已有框架的进一步补充和完善。其中2015 年的“dispersion”(扩散)反映出对城市空气污染、污染物传播的研究开始出现;2017 年的“Hong Kong”(香港)则是对2003 年SARS 之后,香港当地政府主导的城市气候环境研究的真实记录。

图7:所检索文件的共被引聚类分析图

2)研究前沿辨析

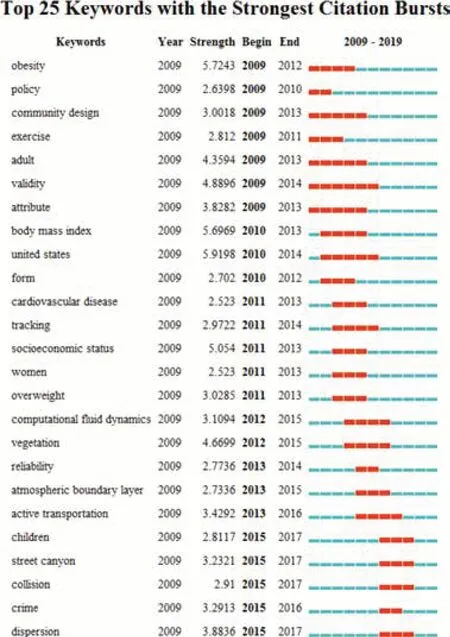

利用CiteSpace 软件对关键词进行时间维度上的分析时,可以通过突现词检测算法(Burst Detection),抽取出频次变化率较高的词,从而得到突现词在时间轴上的分布情况,用以分析出该研究领域的动态演化过程及发展趋势(图8)。

通过对突现排名前25 的关键词进行分析(图9)可以看出,在2009—2015年间建成环境及行人层建筑环境研究取得了较大的发展,建立了基本的研究网络。具体来说,2009—2014 年间涌现的高突现关键词有obesity(肥胖症)、policy(政策)、community design(社区设计)、exercise(锻炼)、adult(成年人)、validity(合法性)和attribute(特征),表明在此期间,学术界的主要关注点在于健康的建成环境对居民本身的健康程度及城市居民出行的积极性、安全的影响。2011—2014 年的高突现关键词有cardiovascular disease(心血管疾病)、tracking(追踪)、socioeconomic status(社会经济地位)、women(成年女性)和over weight(超重),表明研究人员对于健康建成环境的研究重点依然放在居民个人的健康要素上,但已经考虑到了经济因素对于健康的影响。从2012—2015 年的高突现关键词有computational fluid dynamics(计算流体力学)和vegetation(植物),而2013—2016 年的高突现关键词有reliability(可靠性)、atmospheric boundary layer(大气边界层)以及active transportation(动态交通),表明在2012 年之后,研究人员开始将重心转移到城市物理环境研究上,同时由于环境模拟技术的发展,大量的城市景观设计方案被用于物理环境模拟来考量健康城区营造;并且绿化率也成为衡量建成环境优劣的重要指标。对于2015—2017 年,高突关键词有children(儿童)、street canyon(街谷)、collision(冲突)和dispersion(扩散),表明随着该领域研究的发展,由高密度建筑围合的城市街谷,及行人层的空气品质与污染物扩散已成为重中之重,并且城市人群中的敏感人群(儿童)也受到了特殊的关注。随着此次新冠疫情的爆发,高密度城市风环境和随空气传播而致的病毒扩散将再次成为研究的热点。因此,日后的城市、建筑、景观设计应着重考虑建筑、植物布局和建筑形式对于行人层物理环境的影响,以营造健康舒适的建成环境。

图8:所检索文献关键词时区线信息分析图

图9:所检索文献的关键词突现信息分析图

五、结论

在过去的十几年间,我们已经开始关注的城市建成环境主要包括节能、热舒适等,较少考虑风环境的影响。在此次新冠疫情暴发后,气溶胶传播再次引起了大家的恐慌,与之相对应的风环境更成为人们关注的重点。当环境中风速较大,扩散较好时,就能够避免被病毒沾染的气溶胶停留时间过长,稀释污染物的,从而降低病毒传播的风险。而在疫情结束后,行人层环境质量对于健康城市的布局发展的重要性亦不言而喻,建筑密度较高地区,架空底层建筑,保证一定的风速,增加风压,同时结合周围绿化,通过绿化增强气流引导,能够起到增湿降温的作用,以改善城市微气候,增强舒适度的目的。

建筑高密度和人口高流动是现代城市无法避免的特点,在如此高密度背景下的行人层建筑环境与城市人口的健康密切相关,对提高城市免疫力至关重要,是推动城市健康发展的关键因素。本文对行人层建筑环境领域的研究成果进行分析和归纳,有助于明晰对相关理论及知识聚类特点的认识,也有利于开拓新的研究思路与方向,使得健康城市人居环境的相关理论研究获得进一步扩充与完善。