污水配制二元复合驱驱油体系优化研究

2021-01-19栾和鑫阙庭丽

关 丹,栾和鑫,阙庭丽,李 凯

(中国石油 新疆油田分公司实验检测研究院 新疆砾岩油藏实验室,新疆 克拉玛依 834000)

新疆油田砾岩油藏M区块由于长期注水开发,层内非均质程度加剧,剖面和平面矛盾突出,水窜严重,水驱效果急待进一步提高[1-3]。面对清水资源有限的制约及环保压力,以及对采油污水进行深度处理、利用会造成地面设施建设成本高等问题,有必要开展用采油污水直接配制表面活性剂/聚合物(S/P)二元驱油体系的研究[4-12]。由于污水水质复杂、钙镁离子含量高及矿化度高,会造成聚合物溶液黏度显著下降,同时对表面活性剂降低界面张力有负面影响。大庆油田早期开展过清水配制污水稀释聚合物驱现场试验,增油降水效果显著[13],但采用油田污水直接配制S/P二元驱的报道较少。配制S/P二元驱时,可以采用抗盐聚合物,同时增加聚合物使用量,消除污水对聚合物溶液黏度的影响[14],但是采用污水直接配制表面活性剂的报道较少,因此,需要对新疆油田砾岩油藏M区开展S/P二元驱油体系性能的研究。

本工作将石油磺酸盐与甜菜碱按照不同比例复配,考察了复配体系的界面张力、乳化性能、抗盐性能和驱油效率,并对S/P二元驱油体系注入参数进行优化,设计合成出了用污水配制的S/P二元驱油体系。

1 实验部分

1.1 主要试剂与仪器

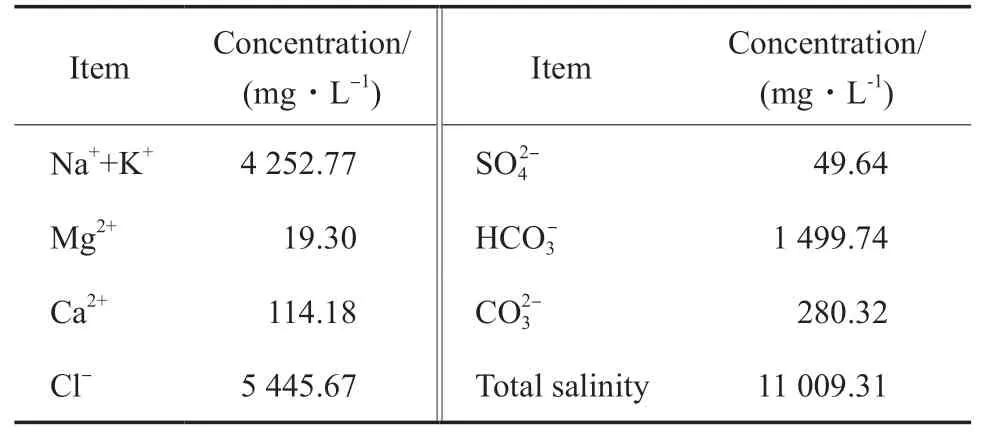

抗盐聚合物:工业品,疏水缔合聚合物,固含量(w)为94.20%,相对分子质量1 500×104,水解度25.7%,北京恒聚化工集团有限责任公司;石油磺酸盐:工业品,有效物含量36.7%(w),克拉玛依金塔公司;甜菜碱:有效物含量50%(w),中国石油勘探开发研究院;氯化钠、氯化钙:分析纯,国药集团化学试剂有限公司;M区脱水脱气原油:原油黏度(40 ℃)8.2 mPa·s;配液用水:克拉玛依油田M区污水,水质分析结果见表1。

表1 实验用水水质分析结果Table 1 Analysis results of experimental water quality

K100C型表面张力仪:德国KRUSS公司;SDT型旋转界面张力仪:德国KRUSS公司;Zetasizer Nano ZS型激光粒度仪:英国马尔文仪器有限公司;岩心驱油装置:江苏海安石油科技有限公司。

1.2 实验方法

根据QS/Y 1583—2013[15]标准测试S/P二元驱的界面张力、乳化性能、洗油效率。

乳状液粒径测试方法:采用激光粒度仪测试乳状液的水动力学尺寸。配制表面活性剂溶液,称取表面活性剂溶液10 g、原油40 g,利用乳化仪在10 000 r/min的搅拌转速下乳化1 h,静置12 h,取乳状液测试。测试时采用0.1 μm针头式过滤器对待测试样进行过滤以除去杂质,用针头式过滤器吸取1 mL溶液缓慢注入到试样池中,防止起泡且试样池保持洁净无擦痕,实验温度设置为40 ℃,每个试样至少重复3次。

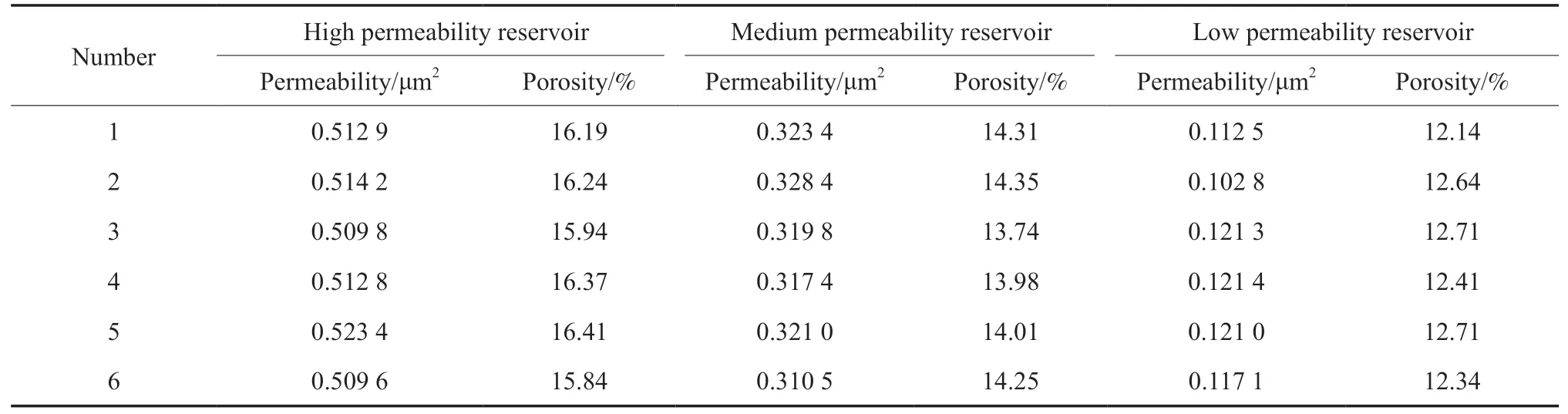

岩心驱替实验步骤:1)实验用岩心规格为φ3.8 cm×30 cm砾岩人造岩心,具体参数见表2;2)束缚水:采用地层水饱和岩心,然后用油井原油驱水至再不出水;3)用污水水驱至含水率98%(w)后,注入化学剂段塞(0.7 PV),再用污水水驱至含水率98%(w),计算化学驱采收率。实验温度40 ℃,单管岩心驱替速度0.5 mL/min,三管并联岩心驱替速度1.5 mL/min。

表2 岩心参数Table 2 Core parameters

2 结果与讨论

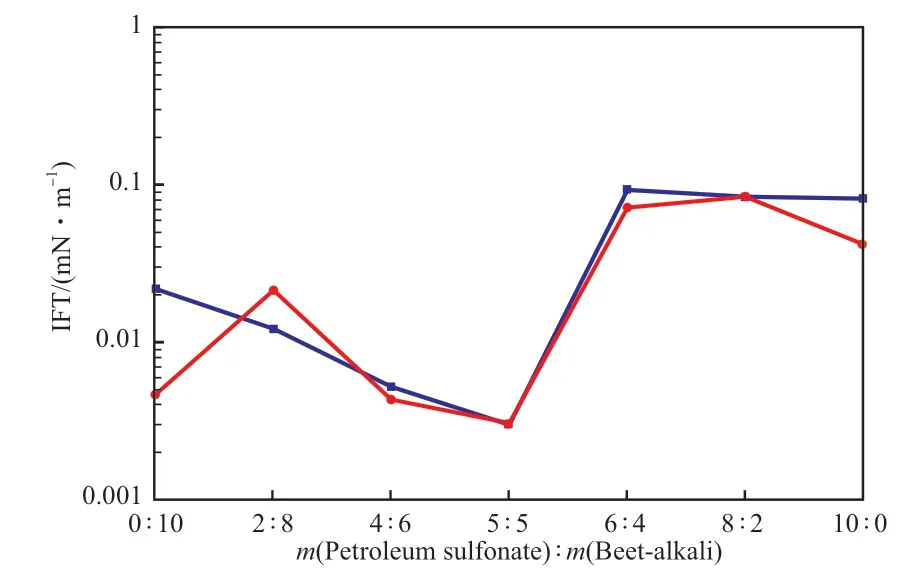

2.1 不同复配比例下的界面张力和临界胶束浓度

分别测试质量浓度为500 mg/L和3 000 mg/L时,石油磺酸盐和甜菜碱两种表面活性剂在不同复配比例下的界面张力及临界胶束浓度见图1和表3,复配比例为石油磺酸盐与甜菜碱的质量比。由图1和表3可见,复配比例为5∶5时,体系的界面张力和临界胶束浓度达到最低,复配体系的界面张力性能优于单一的石油磺酸盐和甜菜碱。在复配比例高于5∶5时,界面张力增大,临界胶束浓度也增大。当石油磺酸盐比例较高时,体相中形成以石油磺酸盐为胶束内核、甜菜碱分插在胶束内核中的胶束体系;界面上,形成以石油磺酸盐为主导、甜菜碱插入到石油磺酸盐分子间的定向排列模式。随着甜菜碱比例逐渐升高,胶束结构及界面排列方式发生了改变。

图1 不同复配比例下的界面张力Fig.1 Interfacial tension(IFT) under different compounding ratio.

表3 单一与复配表面活性剂的临界胶束浓度Table 3 Critical micelle concentration(CMC) of single and compound surfactants

2.2 乳化性能

石油磺酸盐、甜菜碱、石油磺酸盐与甜菜碱复配体系的析水率见图2。由图2可见,2 h时甜菜碱和石油磺酸盐的析水率大于30%、复配体系析水率为10%;随着时间的延长,析水率逐渐增大,12 h时石油磺酸盐与甜菜碱的析水率约为85%、复配体系的析水率保持在80%。

图2 析水率的对比Fig.2 Comparison chart of water separation rate.

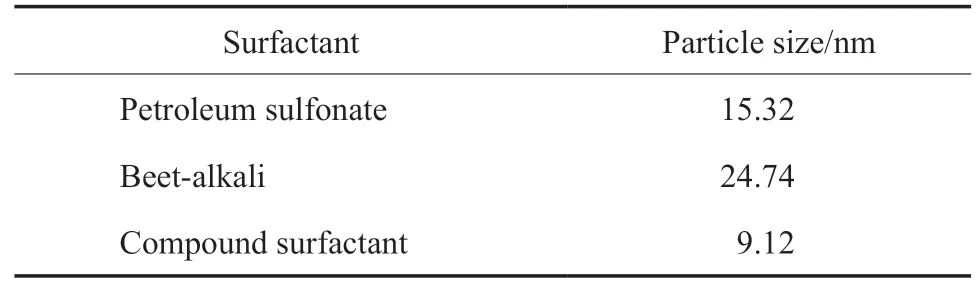

不同乳状液的粒径见表4。由表4可知,复配体系乳状液的粒径远小于石油磺酸盐、甜菜碱乳状液粒径,粒径越小比表面积越大,包裹油或水的能力越强,析水率也越低。这说明复配体系形成的界面膜强度高,促进了液滴的变形,有助于形成小尺寸液滴,提高了乳状液的稳定性。

表4 乳状液的粒径Table 4 Particle size of emulsion

2.3 抗盐性能

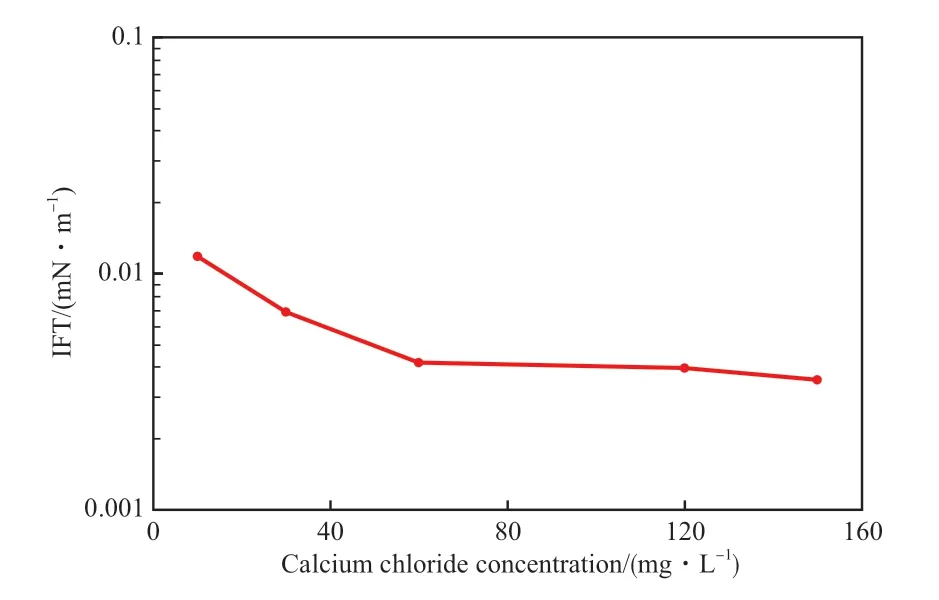

污水配制S/P二元驱油体系不但会导致驱油体系黏度下降,同时对界面张力也有影响。为了考察矿化度对驱油体系界面张力的影响,分别配制了含有不同质量浓度氯化钠和氯化钙的S/P二元驱油体系,考察了驱油体系界面张力随氯化钠、氯化钙质量浓度变化的情况,实验结果见图3和图4。

由图3和图4可知,在氯化钠质量浓度小于15 000 mg/L、氯化钙质量浓度小于150 mg/L范围内,随着氯化钠及氯化钙质量浓度的增加,S/P二元驱油体系的界面张力随之降低。这主要是因为矿化度的增加压缩了表面活性剂双电层的厚度,迫使表面活性剂分子远离水相从而在界面上定向排列,表面活性剂分子在界面上排列得越多,降低界面张力的效能越大。

图4 氯化钙质量浓度对界面张力的影响Fig.4 Effect of calcium chloride concentration on IFT.

2.4 耐吸附性能

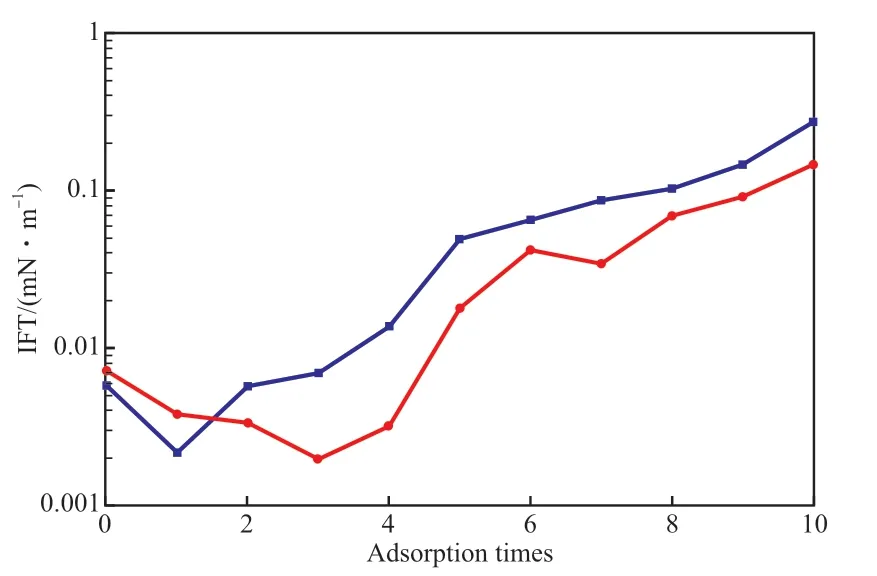

用污水配制S/P二元驱油体系(3 000 mg/L表面活性剂+1 500 mg/L聚合物),按固液比1∶9加入石英砂,在40 ℃下吸附6 h后离心分离,测试油水界面张力,余下的二元体系溶液重复进行吸附实验,直至界面张力超过1.0×10-2mN/m为止[16]。测试得到甜菜碱的吸附量为0.433 mg/g、石油磺酸盐与甜菜碱复配体系的吸附量为0.694 mg/g,吸附后的界面张力如图5所示。

图5 吸附实验结果Fig.5 Adsorption experiment results.

由图5可见,虽然复配体系的抗吸附性能比甜菜碱差,但仍具有优异的抗吸附性能,吸附8次后平衡界面张力仍维持在10-2mN/m数量级。这主要是因为甜菜碱组分单一,避免了石油磺酸盐与甜菜碱复配体系因自身的差别在岩心上的吸附量不同而引起的色谱分离、最终导致失效的可能。

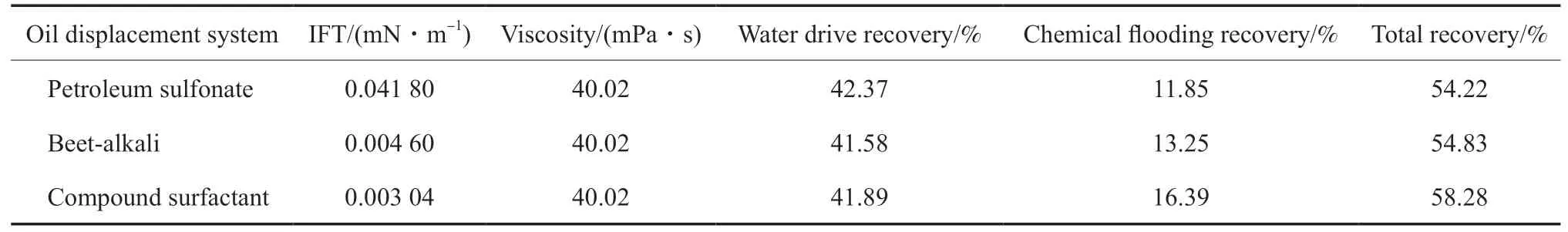

2.5 驱油效率

分别采用渗透率为0.313,0.325,0.308 μm2的人造砾岩岩心开展石油磺酸盐、甜菜碱、石油磺酸盐与甜菜碱复配体系三种表面活性剂的岩心驱替实验,各驱油体系的配方组成、界面张力、体系黏度及驱油效率见表5。由表5可知,相同条件下,复配体系的驱油效率为16.39%,比单独的石油磺酸盐和甜菜碱的驱油效率高2%~4%,显示出了良好的协同效应,可进一步提高原油采收率。

表5 不同驱油体系的驱油效率Table 5 Oil displacement efficiency of different oil displacement systems

2.6 注入方式优化

2.6.1 表面活性剂注入方式优化

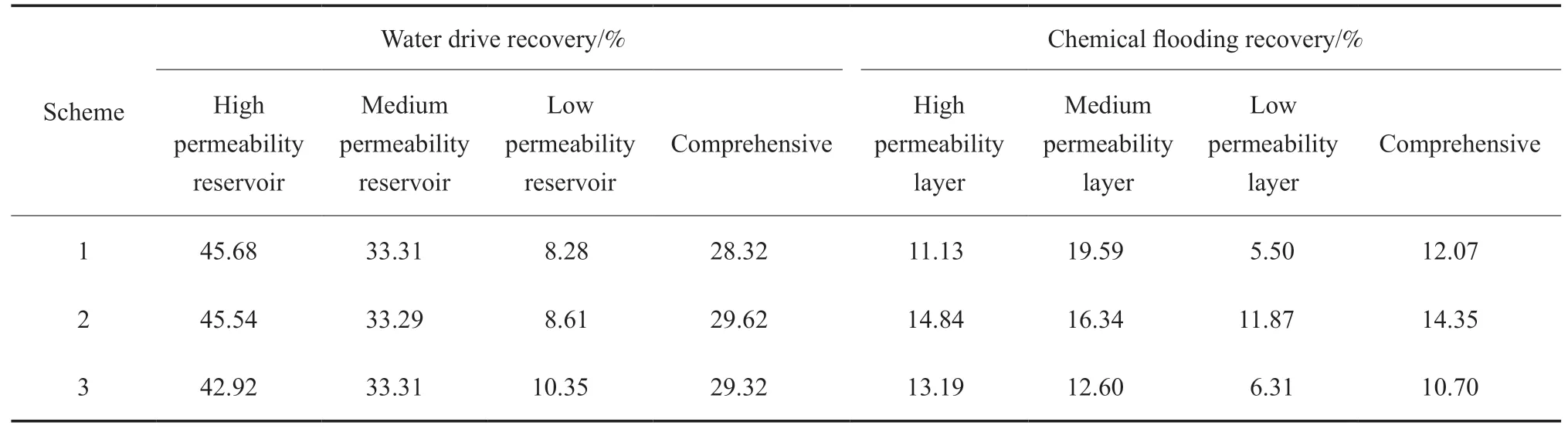

在注入方式优化实验中,使用复配比例为5∶5的石油磺酸盐/甜菜碱复配表面活性剂。根据储层物性,选取了渗透率和渗透率极差与现场参数相近的岩心,在聚合物用量及含量不变的前提下,考察了S/P二元驱中表面活性剂注入方式对采收率的影响,实验方案见表6。由表6可见,表面活性剂的三种注入方式为梯次增加表面活性剂含量(方案1)、梯次降低表面活性剂含量(方案2)、恒定表面活性剂含量(方案3)。

采用S/P二元驱油体系,在超低界面张力条件下,改变注入的表面活性剂的含量可以增加洗油效率,这主要体现在中渗层的动用上。表面活性剂注入方式对采收率的影响见表7。由表7可见,梯次降低表面活性剂含量可以最大化实现非均质储层的均衡动用,提高低渗储层采收率(11.87%);而梯次增加表面活性剂含量则最大幅度提高中渗储层的采收率(19.59%),但低渗透储层动用程度较低。在达到超低界面张力的前提下,梯次降低表面活性剂含量有利于实现剖面控制,采收率最高(14.35%)。

表6 梯次改变表面活性剂含量对比方案Table 6 Comparison scheme of surfactant concentration with echelon change

表7 表面活性剂注入方式对采收率的影响Table 7 Effect of surfactant injection mode on oil recovery

2.6.2 聚合物注入方式优化

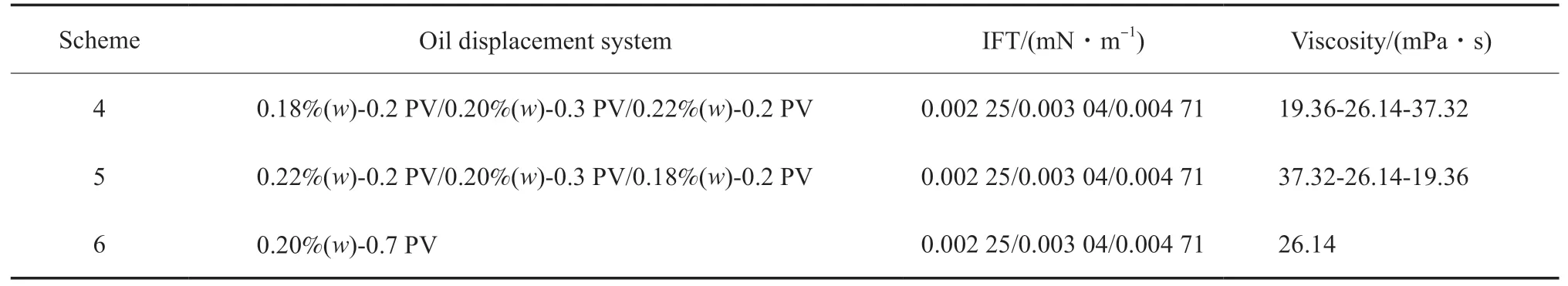

聚合物的含量关系到它与储层的匹配关系,采用梯次降低聚合物黏度的注入方式,可避免堵塞地层[17-18]。但在非均质性储层中,窜流是限制油田开发的主要因素,特别是在低界面张力条件下,体系黏度是保证流度控制、减缓窜流发生的关键参数。因此,在梯次降低表面活性剂含量的前提下,考察了聚合物注入方式对采收率的影响,实验方案见表8。

由表8可见,聚合物的三种注入方式为梯次增加聚合物含量(方案4)、梯次降低聚合物含量(方案5)、恒定聚合物含量(方案6)。

表8 梯次改变聚合物含量对比方案Table 8 Contrast scheme of changing polymer concentration by echelon

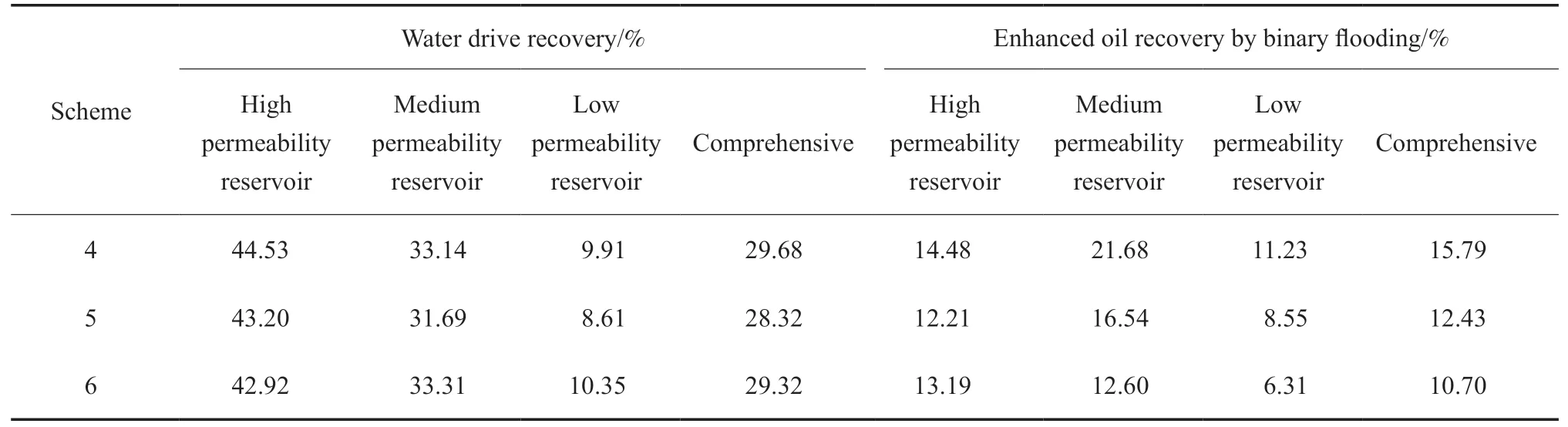

S/P二元驱油体系中改变聚合物注入方式可以在超低界面张力条件下改变体系流度控制作用,扩大波及体积,主要体现在中、低渗储层的动用上。聚合物注入方式对采收率的影响见表9。

表9 聚合物注入方式对采收率的影响Table 9 Effect of polymer injection mode on oil recovery

由表9可见,梯次降低聚合物含量时的采收率为12.43%,较恒定聚合物含量时提高了1.73百分点。这主要是因为,梯次降低聚合物含量出现了局部阶段的高黏段塞,有效实现了流度控制,大幅提高了波及体积。而梯次增加聚合物含量比梯次降低聚合物含量时的采收率高3.36百分点,这主要是由于初始的低黏段塞可以进入中高渗层,逐渐增加体系黏度,有效减缓体系的突破和窜流,扩大波及体积。但梯次降低聚合物含量注入一旦突破后续的低黏段塞则很难起到恢复流度控制的作用,易造成驱油体系的窜流。在梯次降低表面活性剂含量的前提下,梯次增加聚合物含量有利于实现剖面控制,最大程度提高采收率(15.79%)。

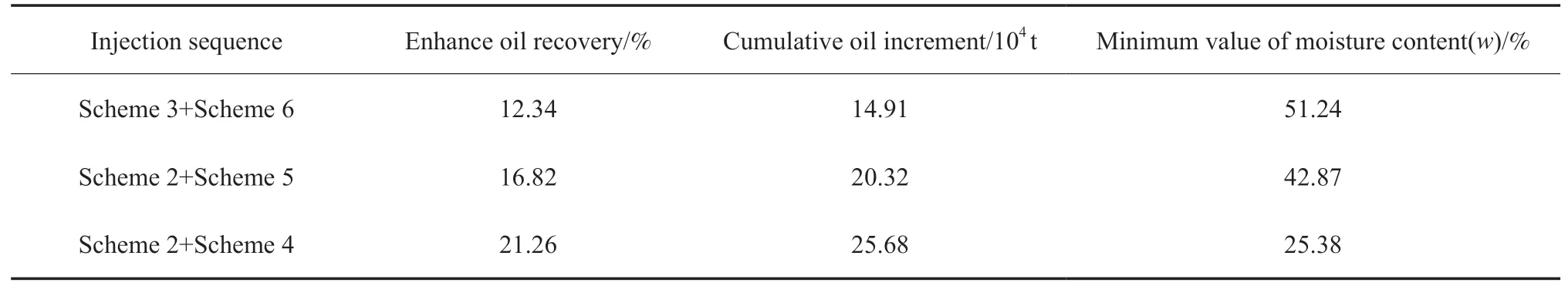

在此基础上,采用CMG软件Star模块建立组分模型,模拟S/P二元驱不同开发方式的生产效果,模拟预测结果见表10。

表10 数模预测结果Table 10 Prediction results of numerical simulation

由表10可见,采用梯次降低表面活性剂含量及梯次增加聚合物含量的注入方式时,采收率最高(21.26%),累计增油量最高,含水率下降幅度最大,经济效益最好。

3 现场应用

在新疆油田砾岩油藏M区块的现场开发试验中,利用梯次降低表面活性剂含量及梯次增加聚合物含量的注入方式,使典型井A井高峰期含水率由水驱末的90.82%下降为49.83%,日产油量由水驱末的17.29 t增至高峰期的62.93 t,结果如图6所示。

图6 A油井产油量和含水率的变化Fig.6 Oil production and moisture content of oil well A.

4 结论

1)石油磺酸盐与甜菜碱的复配比例为5∶5时,复配体系的界面张力最低,2 h时复配体系析水率为10%,小于甜菜碱及石油磺酸盐的析水率(30%);在一定氯化钠、氯化钙质量浓度下,复配体系的界面张力始终保持超低,显示出了良好的抗盐性能;复配体系的驱油率为16.39%,比单独的石油磺酸盐与甜菜碱的驱油效率高2%~4%。

2)人造非均质砾岩三管并联岩心驱替实验中,聚合物含量及用量不变的情况下,梯次降低表面活性剂含量的注入方式提高采收率幅度最高。在表面活性剂注入方式不变的条件下,梯次增加聚合物含量的注入方式可提高采收率,比恒定聚合物含量注入方式的采收率高5.09百分点。

3)将梯次降低表面活性剂含量及梯次增加聚合物含量的注入方式应用于新疆砾岩油藏M区现场试验,显示出了良好的降水增油效果。