长江宜昌站设计最低通航水位有关问题探讨

2021-01-19洪强黄建九广州海建工程咨询有限公司

洪强 黄建九 广州海建工程咨询有限公司

宜昌水文站是长江中、上游分界处的基本水文站,也是长江葛洲坝和三峡水利枢纽规划、设计的水文泥沙资料的基本依据站。鉴于葛洲坝和三峡水利枢纽施工期和投入运行后改变了宜昌以下长江干线的来水来沙条件,因此,在计算分析宜昌以下长江干线各基本水文站的设计最低通航水位时,首先必须了解和研究宜昌站的设计最低通航水位计算、确定与应用情况;以及三峡水利枢纽正常运行期枯水季节加大葛洲坝水利枢纽下泄流量的弥补措施后,对宜昌以下河段航道边界条件的影响因素。

30余年来,长江中、上游干支流除赤水河外均兴建了水利枢纽。支流与湖泊多因素联动调节作用的水沙条件变化极为复杂,笔者虽然过去参与过几处航道设计最低通航水位的计算、分析和应用实践,但仅局限于局部河段,不具备全局观。为此,仅对熟悉的长江干线宜昌站的设计最低通航水位计算成果和相关问题进行探讨。

1.宜昌站的设计最低通航水位计算与确定

1973年长江航道局计算的宜昌站设计最低通航水位为39.35m(冻结吴淞高程,多年历时保证率98%)。

1978年的长江葛洲坝水利枢纽修改初步设计报告中,葛洲坝水利枢纽二、三号船闸和下游引航道的设计最低通航水位为39.0m(资用吴淞高程,本文其它水位值如无特别说明均采用此高程),相应设计流量为3200m3/s。该设计还阐明枢纽投入运行后,坝下河床下切水位下降值不超过1.0m。

宜昌水文站历史悠久,建站时所采用的高程系统为冻结吴淞高程,而葛洲坝和三峡水利枢纽所采用的高程系统为资用吴淞高程。宜昌水文站的高程系统换算关系为:冻结吴淞高程-0.364m=资用吴淞高程。由此可见,宜昌站设计最低通航水位39.35m(冻结吴淞高程),换算为资用吴淞高程为冻结吴淞高程39.35m-0.364m≈资用吴淞高程39.0m,与葛洲坝三江航道及二、三号船闸下游设计最低通航水位39.0m是基本一致的;后者是设计阶段的具体应用。

2.葛洲坝水利枢纽投入运行前后宜昌站水位下降和航道运行管理情况

2.1 宜昌站水位下降情况

葛洲坝水利枢纽工程大江截流前,长江航道局组建川江测量总队适时对长江重庆至宜昌河段自上而下进行航道测量,当测量到巴东至宜昌河段时,宜昌站设计最小通航流量3200m3/s的相应水位已下降了0.3m,所以巴东至宜昌航道图按流量3200m3/s时的实测水面线绘制(即设计最低通航水位以下的水深图)。该测图在当时特定条件下水面线的应用,反映了经办人对设计最低通航水位的概念和航道水深图的机理具有独立的见解,能将水文学、航道测量学和航道工程学的知识有机地结合,并在实际工作中准确运用。该图后来成为葛洲坝和三峡水利枢纽有关科研项目的基础资料,在物理模型研究项目验证时经受住了检验。

1981年葛洲坝水利枢纽主河床截流前宜昌站水位下降的原因,曾引起了当时有关单位科技人员的关注,葛洲坝水文实验站于1985年前后进行了调研,结论是宜都河段大量开采砂卵石用于葛洲坝工程施工,是导致葛洲坝下游近坝河段河床下切水位下降的主要原因。该调研报告曾在葛洲坝工程第二次科技成果会议上交流。

表1 长江宜昌站设计最低通航水位计算、确定与应用情况表

2.2 航道运行管理情况

葛洲坝水利枢纽投入运行前两年,长江航道局在宜昌设立宜昌航道分局,从事葛洲坝枢纽航道运行(维护)管理的专职工作。

葛洲坝水利枢纽三江航道投入运行时,在长江航道局指导下,宜昌航道分局将航道测图标注方式改为高程图式(与设计资料一致采用资用吴淞高程),改变了我国航道测图的传统水深图式(即设计最低通航水位以下的水深图)的习惯作法。今天看来,这个决策对运行资料的收集与分析工作是高瞻远瞩,具有前瞻性和预见性。实践证明,葛洲坝水利枢纽坝下游近坝河段的河床下切水位下降过程中,以及1982年观测出三江下引航道的不稳定流等水文特性下,其航道测图则不适应采用水深图式。

三江航道投入运行后,航道部门结合葛洲坝枢纽引航道的特点和实际情况,摸索性地开展航道维护管理工作,逐步形成全新的工作模式:每年在汛前、冲沙前后、汛后进行引航道水下地形测量,年终收集宜昌站年度逐日平均水位、流量、含沙量、输沙率等资料,进行冲沙时机、流量、历时与引航道冲淤演变关系的分析,提出汛后清淤计划;还进行了三江下引航道不稳定流的观测与分析、坝下河床下切水位下降分析,研究了各种因素对枯水期航道尺度的影响和技术措施,以确保航道正常运行和通航安全。

1986~1987年枯水期宜昌站流量3200m3/s时的水位相对原设计值约下降0.85m,几年以后下降值约达1.0m,与修改初步设计的预测值基本一致。

3.三峡水利枢纽论证、设计和运行阶段对葛洲坝枢纽下游设计最低通航水位的研究与确定

3.1 论证、设计阶段

长江三峡水利枢纽正常蓄水位补充论证报告提出了枯水季节葛洲坝水利枢纽下泄平均调节流量不宜过小,应维持在5000m3/s以上,以弥补葛洲坝下游因河床冲刷可能引起水位下降的影响;长江三峡水利枢纽初步设计报告(枢纽工程)明确三峡工程运行后,葛洲坝水利枢纽最小下泄流量增大至5400m3/s。

3.2 运行阶段

三峡水利枢纽正常运行期调度规程的有关条款规定:

三峡(正常运行期)—葛洲坝水利枢纽梯级调度规程(试行版,送审稿,2009年7月)7.3.3条:葛洲坝水利枢纽下游,三江船闸及船闸下游最低通航水位应满足过坝船舶安全正常航行的要求,按39.0m(采用庙咀水位)控制。

长江宜昌站设计最低通航水位计算、确定与应用情况如表1所示。

4.几点认识

4.1 宜昌站设计最低通航水位“失而复原”是三峡工程论证中航运专题的重要成果

长江葛洲坝水利枢纽投入运行前后,虽然经历了坝下河床下切水位下降约1.0m(宜昌站流量3200m3/s时)的过程,但设计和运行单位仍坚持设计最低通航水位39.0m不变。

在长江三峡水利枢纽工程论证与设计阶段,对通航技术问题进行了深入地研究和讨论,确定了枯水季节加大葛洲坝水利枢纽下泄流量,以弥补坝下因河床冲刷而引起水位下降对葛洲坝三江下游航道通航水深的影响。三峡工程建成后,正常运行期葛洲坝枢纽下游最低通航水位按原设计值39.0m(以庙咀水位为准)控制,从而确保了葛洲坝三江下游航道过坝船舶正常航行的要求。葛洲坝水利枢纽属径流式电站,没有调节库容,单独运行期的与天然状况一样,枯水季节约有3~4个月下泄流量只有3200~4000m3/s。三峡枢纽正常运行期库水位蓄至175.0m,通过水库调度调节下泄流量,葛洲坝枢纽下游最低通航水位按原设计值39.0m控制时,相应的下泄流量约为5400m3/s,下游流量的增幅最大时达2200m3/s,避免采用工程措施来保证坝下最低通航水位的问题,也有利于改善宜昌以下河段的通航条件;兼顾了发电与通航的综合效益。

葛洲坝水利枢纽下游宜昌站的设计最低通航水位“失而复原”,是三峡工程论证阶段开放、透明论证中航运专题的重要成果;也是设计阶段科研、设计单位和航运部门的科技人员共同努力的结果。是通过科学地研究三峡水利枢纽调节库容作用、河流水沙条件、河床冲淤演变、水位流量关系、船舶吨级、航道通航条件、统筹兼顾防洪和发电及航运综合效益等因素的基础上而取得的重大成果之一。宜昌站的设计最低通航水位获得“失而复原”的成果,其机理是通过梯级调度,并兼顾防洪、发电、航运等多因素影响和采取遏制葛洲坝下游河床冲刷的工程措施。对于我国大多数中、小山区河流而言,在兴建水利(航运)枢纽后而产生的坝下河床下切(主要原因是清水下泄和大量采砂)水位下降的问题,主要受枢纽调节库容较小的影响,解决枯水期坝下航道水深问题的技术难度会更大一些。

4.2 葛洲坝水利枢纽坝下基本水位站的选取

葛洲坝水利枢纽修改初设和三峡水利枢纽初设、现行梯级调度规程等3个阶段中均明确葛洲坝水利枢纽下游航道设计最低通航水位为39.0m,但是在文字表述上略有差异,各阶段有关资料对该设计最低通航水位的论述情况如下:

设计单位、航道部门论证时采用的都是宜昌站的水文资料,所不同的是:航道部门在葛洲坝水利枢纽初设阶段明确提出的是宜昌站水位;设计单位在葛洲坝水利枢纽修改初设中提出的是二、三号船闸和下游引航道,当时未明确水位站名;2009年的梯级调度规程则明确是庙咀水位。

庙咀水位站位于葛洲坝三江下引航道口门区右岸,下距宜昌站约2km,原本是观测葛洲坝水利枢纽下游航道水位最合适的位置,但因三江下引航道的最小通航水深受葛洲坝2#、3#船闸泄水形成的不稳定流影响,水位波动的规律较为复杂,且随着边界条件的变化而不断变化。因此,建议今后还要注意进一步观测与研究。

4.3 葛洲坝水利枢纽三江下游引航道最小水深弥补措施的思考

葛洲坝水利枢纽下游出现河床下切水位下降,以及1982年观测到三江下引航道不稳定流对航道通航条件的影响后,在不可能提高设计最低通航水位的客观条件下,长江航道局三峡办曾研究过是否可以改造三江下引航道,降低航道底标高以增加通航水深;前几年长委设计院还进行过改造三江下游航道的专题研究。将来仍可作为一个研究的选项。

4.4 水利枢纽坝下基本水文站的控制作用

葛洲坝水利枢纽是长江干流上兴建的第一坝,通航建筑物的最低通航水位、最小通航水深是长江干线航道的控制点,因此宜昌水文站自然成为研究长江干线设计最低通航水位的控制站,其因果关系将成为上、下游航道的制约因素。因此,在研究整个长江干线的设计最低通航水位时,离不开宜昌站的基础条件。由此说明,兴建了水利(航运)枢纽的河流上所使用的设计最低通航水位的概念和内涵,要比天然河流复杂得多,需要摆脱“思维定势”和“路径依赖”,应结合实际,追根溯源,不断地去发现新情况,探索新问题。

5.需要探讨的新问题

5.1 设计最低通航水位的使用年限问题

从航道工程的实践情况来看,由于兴建水利(航运)枢纽等原因,改变了河道的水沙边界条件,若要使设计最小流量下最低通航水位的误差小于0.1m,可能以当年的资料计算后只能用上一年时间左右,甚至更短一些,所以需要不断地分析研究,往往多年的水文资料只能作为分析判断之用,即可用于定性分析而不能用于定量。

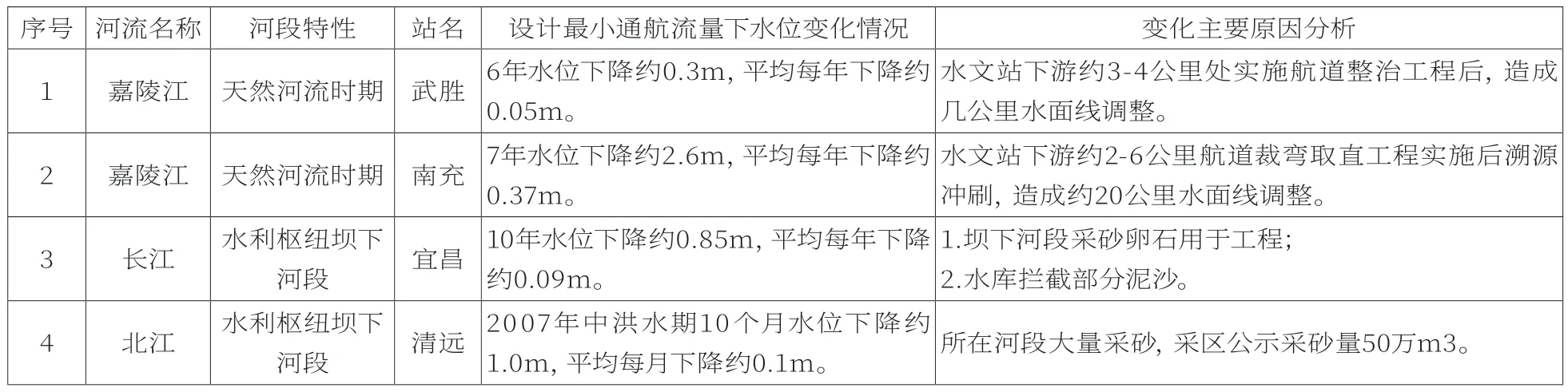

表2 设计最小通航流量下基本水位站水位变化情况表

表3 韩江三河坝站2005年枯水季5天的水位、流量特征值表

在航道工程实践中遇到的设计最小通航流量下基本水位站水位变化情况如表2所示。

上述实例说明,对于水沙条件变化较大的河段,负责航道管理的部门需要配备航道水文方面的技术力量,逐月、逐年进行水文泥沙分析,不间断地调整对设计最低通航水位变化的认识,并准确地运用于航道运行管理工作中,才能及时解决实际工作中遇到的问题。

5.2 水利(航运)枢纽坝下河道不稳定流对航道通航条件影响的问题

1982年初,通过对葛洲坝三江下引航道发生的客轮搁浅事故的调查,经观测发现了下引航道不稳定流及其对航道通航条件的影响,设计单位已将其科研成果应用于三峡工程,将三峡五级连续船闸泄水方式采用双箱涵排于下引航道之外的主河道。

三峡工程科研阶段,也揭示了三峡大坝和葛洲坝两坝之间河道存在不稳定流的问题,但未见到葛洲坝水利枢纽坝下河道不稳定流的观测与研究资料。

2014年收集到广东韩江三河坝站的坝下河道不稳定流资料,概况如表3所示。

上述工程实例表明:枯水期高水头船闸下引航道受船闸泄水波影响,其瞬时最低水位可能会对通航水深造成影响,船舶在引航道内航行时,如遇不稳定流的波谷与船舶动吃水叠加,可能面临着船舶搁浅的潜在风险,给通航安全埋下隐患;水利(航运)枢纽坝下河道不稳定流枯水季具有水位、流量日变幅很大和下泄流量减小后沿时间、沿程衰减的水文特征,该特征不但对浅滩演变、航道通航条件带来影响,也给内河通航标准、设计最低通航水位、航道整治工程措施与思路等的研究提出了新课题。

5.3 《水运工程测量规范》中航道测图的适用性问题

对于兴建有水利(航运)枢纽的非天然河流的内河航道,鉴于水沙条件发生了明显的变化,建议《水运工程测量规范》明确该类航道的测图不再适用设计最低通航水位以下的水深图式,宜改为河床高程图式,其水面线则应另外组织观测与研究。