儿童结膜囊的菌群分布及对抗生素的敏感性

2021-01-18张玮

张玮

作者单位: 361000 福建省厦门市,厦门医学院附属第二医院

正常情况人结膜囊因与外界直接接触可能携带少量细菌,多数情况下仅为携带状态并未致病,但在免疫力低、外伤刺激等因素诱发下,结膜囊内携带细菌可诱发结膜炎、角膜炎、睑腺炎等眼部感染性疾病[1-2]。儿童群体因自身各项生理机能发育仍未完善,免疫力低,成为结膜囊内携带细菌诱发眼部感染性疾病高发群体,影响患儿生长发育[3-4]。链球菌属结膜囊内主要细菌构成,主要包含化脓性链球菌、肺炎链球菌、草绿色链球菌及无乳链球菌等,但近年随着广谱抗生素广泛应用,其细菌谱及耐药性随时间推移出现变迁,临床需定期研究儿童结膜囊中菌群分布及药敏性,以便出现感染症状时可及时予以有效治疗,抑制病情进展[5-6]。本研究选取眼部感染患儿136例作为研究对象,探究以链球菌为主的菌群分布及对抗生素的敏感性,旨在为临床明确当前结膜囊菌群分布特征及药敏性提供参考。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取2018年4月-2020年3月厦门医学院附属第二医院收治的眼部感染患儿136例,其中男80例,女56例;年龄1~13(6.98±2.44)岁;体质指数18~25(21.35±1.03)kg/m2;病程1~3(1.96±0.34)d;睑腺炎38例,结膜炎83例,角膜炎15例。

1.2 纳入及排除标准 (1)纳入标准:符合眼部感染的诊断标准[7];经病原学诊断确诊;单眼患病;家属知情研究并签署同意书。(2)排除标准:近1个月有全身或局部抗菌药物应用史;存在已知免疫缺陷或系统性疾病患儿;伴其他眼部疾患儿;先天性泪道、泪囊发育异常患儿。

1.3 方法 (1)标本采集:门诊就诊时在无菌室内,检查者用左手食指、拇指将患眼眼睑分开,不滴麻药,显露结膜囊,采取无菌环经下穹隆刮取2~3次,主要避免接触睫毛、眼睑皮肤;(2)培养:将采集标本即刻接种至血琼脂培养基,孵育24~48 h(37 ℃),若48 h后仍无菌落生长则认定为培养失败,有菌生长则实施涂片染色,采用生物梅里埃(中国)公司全自动微生物鉴定系统(VITEK-Compact型)实施分型鉴定;(3)采用纸片扩散法对致病菌进行药敏试验,抗菌药物包括阿米卡星、庆大霉素、苯唑西林、氨苄西林、头孢唑啉、头孢他啶、环丙沙星、利奈唑胺、莫西沙星、呋喃妥因、利福平及万古霉素等;(4)前期均经验性予以常规抗感染治疗,待药敏试验出结果均根据药敏活性予以个体化治疗。

1.4 观察指标 (1)致病菌分布;(2)主要致病菌药敏结果;(3)药敏试验对治疗的影响。

2 结 果

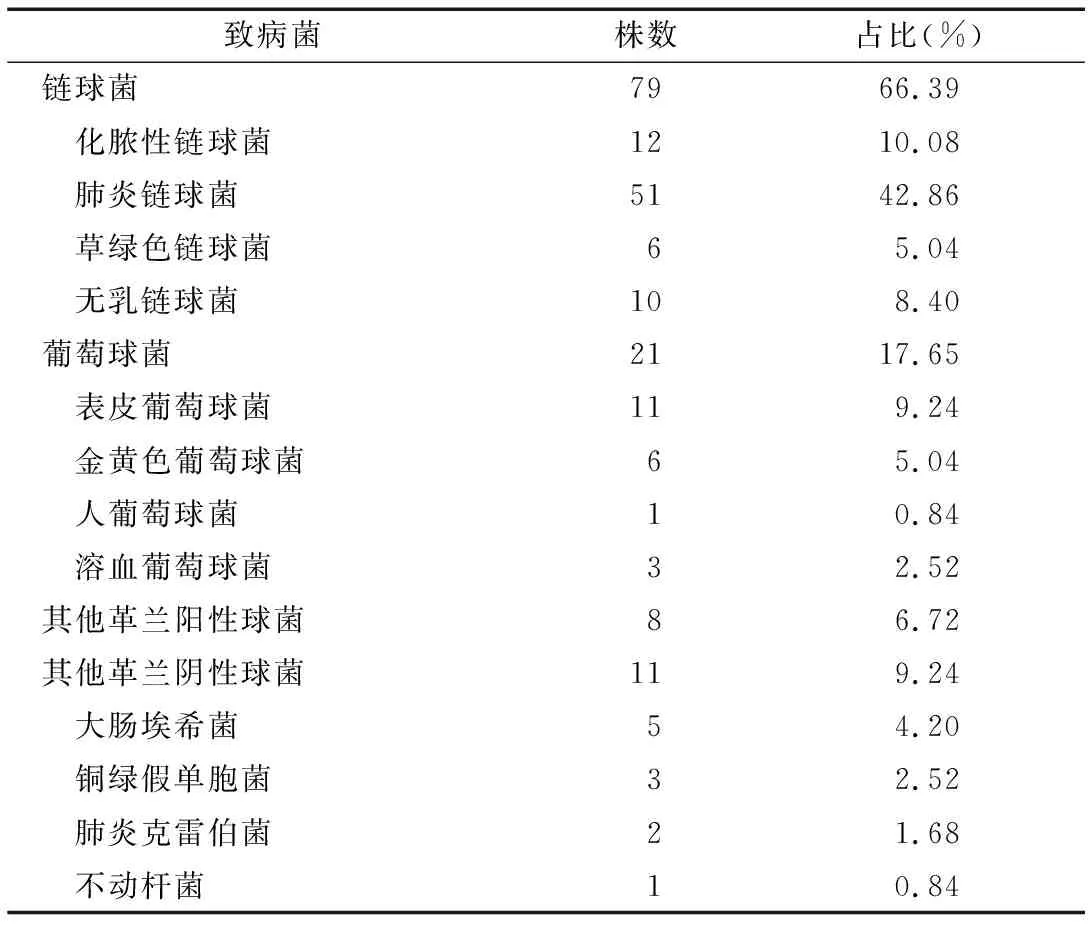

2.1 致病菌分布 136份标本共培养出致病菌119株,阳性率为87.50%,主要致病菌为链球菌,占比66.39%(79/119),其中以肺炎链球菌、化脓性链球菌最常见;葡萄球菌占比17.65%(21/119),其中以表皮葡萄球菌、金黄色葡萄球菌最常见;另有少部分其他革兰阳性球菌、革兰阴性球菌。见表1。

表1 119株致病菌分布

2.2 主要致病菌药敏结果

2.2.1 链球菌药敏结果:化脓性链球菌、肺炎链球菌、草绿色链球菌、无乳链球菌对氨苄西林、头孢他啶、利奈唑胺、利福平、万古霉素无耐药活性;化脓性链球菌对环丙沙星耐药率最高(83.33%),其次是庆大霉素、苯唑西林,耐药率分别为75.00%、66.67%;肺炎链球菌对苯唑西林耐药率最高(84.31%),其次是庆大霉素、环丙沙星,耐药率分别为76.47%、25.49%;草绿色链球菌对庆大霉素耐药率最高(83.33%),其次是苯唑西林66.67%;无乳链球菌对庆大霉素、苯唑西林耐药率最高,均为80.00%。见表2。

表2 链球菌药敏结果 [株(%)]

2.2.2 葡萄球菌药敏结果:表皮葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、溶血葡萄球菌对利奈唑胺、莫西沙星、呋喃妥因、万古霉素无耐药活性;表皮葡萄球菌对庆大霉素耐药率最高(90.91%),其次是氨苄西林、苯唑西林,耐药率分别为81.82%、72.73%;金黄色葡萄球菌对苯唑西林完全耐药,其次是氨苄西林,耐药率83.33%;溶血葡萄球菌对苯唑西林、环丙沙星耐药率最高,均为66.67%。见表3。

表3 葡萄球菌药敏结果 [株(%)]

2.3 药敏试验对治疗的影响 采集标本送检2 d后出结果,136例患儿仍存在结膜充血、水肿及分泌物增多等症状,结合药敏试验调整用药后连续治疗5 d症状基本消失且3个月内病情未复发,总有效率达100.00%。

3 讨 论

眼部感染是儿童常见眼部疾病,主要由结膜囊中寄生病原体感染诱发。目前临床主要予以抗感染治疗,但受菌谱变迁、耐药性增强等影响,经验抗感染治疗效果欠佳且部分患儿即便短期内得到控制,预后复发风险高[8-9]。因此,临床需积极明确菌谱分布及药敏活性以确保治疗效果。

研究显示,0~6岁儿童结膜囊中主要寄生菌为表皮葡萄球菌,占比27.51%[10]。本研究结果显示,眼部感染患儿结膜囊中主要致病菌为链球菌,占比66.39%,其次是葡萄球菌,占比17.65%,与上述研究结果不一致,可能与检测群体不同,链球菌致病性较强,更易成为致病菌,本研究取眼部感染患儿作为研究对象,更切合临床意义。药敏结果显示,表皮葡萄球菌、金黄色葡萄球菌、溶血葡萄球菌对利奈唑胺、呋喃妥因、莫西沙星、万古霉素无耐药活性,与刘国华等[11]研究结果近似。链球菌属中化脓性链球菌、肺炎链球菌、草绿色链球菌、无乳链球菌对氨苄西林、头孢他啶、利奈唑胺、利福平、万古霉素无耐药活性,但对环丙沙星、庆大霉素、苯唑西林等普遍耐药,最高可达84.31%,较Zhao等[12]报道略高,分析一方面可能与耐药基因表达关系密切,眼部感染反复发作,同类药物长期、大量应用易诱发耐药;另一方面可能是因长期应用抗菌药物,占优势的敏感菌株不断被杀灭,而耐药菌株大量繁殖并替代敏感菌株致此类致病菌耐药率不断升高[13-14];此外,环丙沙星、苯唑西林等抗菌药物是常用抗感染滴眼液成分,其应用频率较高,更易增加相关致病菌耐药活性。因此,临床在眼部感染患儿治疗早期需结合最新菌谱分布及药敏试验经验性予以抗感染治疗,并引导家属积极配合个体化药敏试验,结合药敏试验结果积极调整治疗方案以快速、有效控制感染,避免病情迁延、反复发作增加耐药风险[15-16]。本研究结果还显示,结合药敏试验结果调整用药方案后136例眼部感染患儿均取得良好治疗效果,连续治疗5 d症状基本消失且3个月内病情未复发,总有效率达100.00%,证实积极明确病原体分布特征及药敏活性并针对性调整用药方案对促进病情康复、预防预后反复发作具有重要作用。

综上所述,儿童结膜囊中链球菌占比最高,主要为肺炎链球菌、化脓性链球菌,对抗菌药物存在不同程度耐药性,根据药敏试验用药对促进康复具有积极作用。