土工织物/铝尾矿赤泥系统淤堵特性试验

2021-01-18吴海民易有元田振宇毛文龙

程 醒 吴海民 易有元 田振宇 毛文龙

(1.河海大学水利水电学院,江苏 南京 210098;2.南京瑞特威环境科技研究院有限公司,江苏 南京 211100)

中国是世界第四大氧化铝生产国,而赤泥是铝工业的废渣,是一种粘粒含量高、含水量高、碱度强的尾矿,每生产1 t氧化铝,就会产生1~2 t赤泥,截至2017年,我国赤泥累计排放量已超过5亿t[1]。目前我国关于赤泥的处理一般以泥浆的形式排入尾矿库中,为加速赤泥排水固结,确保尾矿库的稳定运行以及提高库容利用率,一般需要在尾矿库中布置排水反滤层。

土工织物是一种高孔隙率、小孔径的材料,相比较于传统的反滤材料,土工织物具有渗透性好、施工方便、易运输、造价低等优点,因此常用作尾矿坝的排水反滤层。但对于颗粒细且粘粒含量高的尾矿,土工织物排水反滤层极易淤堵,对此国内外学者做过大量相关的研究。Gabr等[2]运用长期渗透试验和现场模型试验研究了无纺土工织物/粉煤灰系统的排水反滤特性,试验结果表明无纺土工织物具有良好的排水反滤性能;周蓉等[3,4]运用渗透试验研究了土工织物/粉煤灰系统的淤堵特性,对土工织物淤堵程度的量化方法进行了探讨;束一鸣等[5]运用梯度比试验对土工织物/粉土系统的淤堵特性进行了研究,指出只要土工织物选用合适,在较大水力坡降下也不会发生淤堵;张宝森等[6]运用高水压力下的常规排水反滤试验、“泥浆”试验和“窄缝隙”试验对土工织物的淤堵特性进行了探讨;Aydilek等[7]运用梯度比试验和有压渗透试验对无纺土工织物的淤堵特性进行了研究,结果表明土体中的有机质含量、滤饼结构以及土工织物的导水率会影响土工织物的淤堵特性;Gastaud等[8]运用有压渗透试验对无纺土工织物/油性砂尾矿系统的排水反滤特性进行了研究,并提出随着排水反滤的进行,在土工织物表面会形成滤饼,起反滤作用,而土工织物仅作为滤饼的支撑结构;Veylon等[9]对作为排水反滤系统18 a后的土工织物进行了淤堵特性研究,指出无纺土工织物存在的三种淤堵模式;吴思麟等[10]运用真空抽滤试验探讨了无纺土工织物针对淤泥排水时的淤堵机理;Dolez等[11]运用有压渗透试验对无纺土工织物/油性砂尾矿系统的排水反滤特性进行了研究,试验结果表明滤饼的形成虽然导致土工织物与尾矿系统的导水率远小于土工织物的导水率,但并没有造成土工织物的淤堵。

上述国内外相关研究表明,虽然众多研究者对不同土工织物与不同土体系统的淤堵特性进行了一系列的研究和探讨,但有关土工织物用于赤泥排水反滤时,其淤堵特性方面的研究尚不多见。针对某种粒径的赤泥进行排水反滤时,土工织物如何选型没有明确的依据,排水反滤过程中是否会发生淤堵仍无法直接判断。

因此本项目采用改进梯度比试验方法进行土工织物/赤泥系统的淤堵特性试验研究。针对土工织物/赤泥系统试验结果,分析了不同水力坡降下土工织物/赤泥系统的梯度比(Gradient Ratio,简称GR)和渗透系数的变化规律及淤堵发展趋势,并从赤泥颗粒在渗透作用下的迁移和级配变化规律等角度对排水反滤机理进行分析和探讨。

1 试验装置、材料和方法

1.1 试验装置

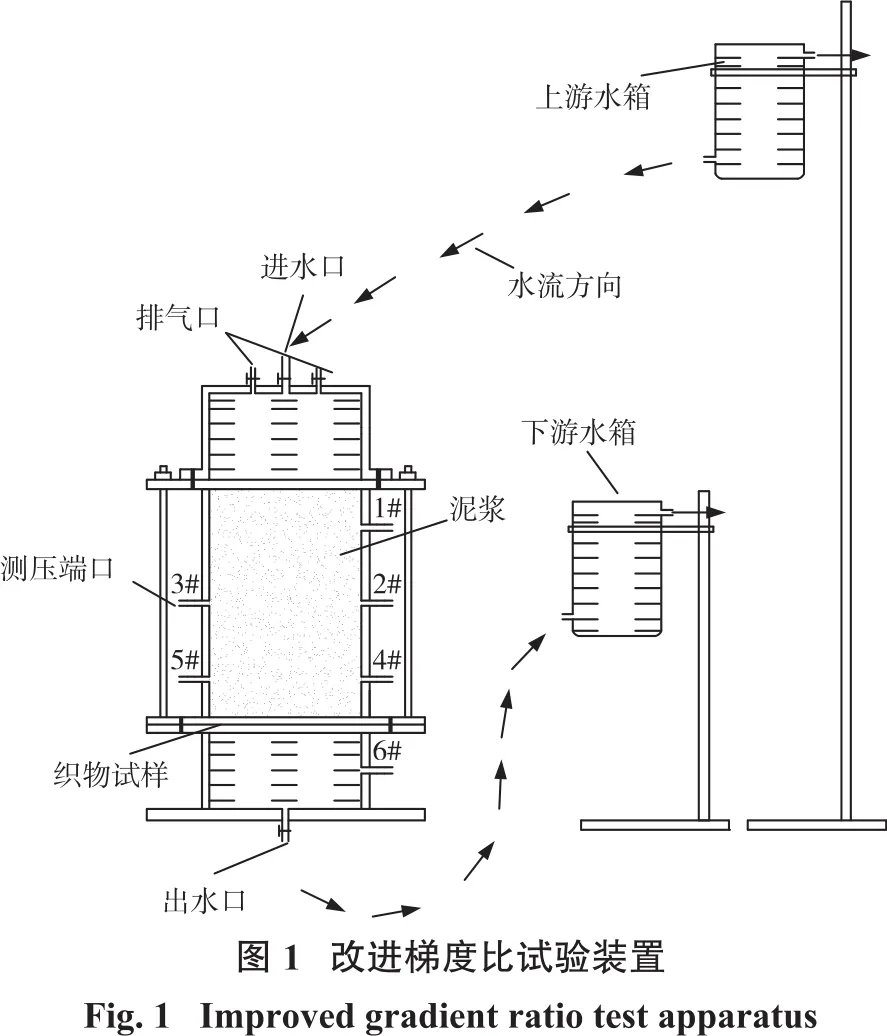

本项目所采用的淤堵试验装置如图1所示,渗透室为一内径为150 mm的透明有机玻璃圆筒,在距土工织物试样上表面的25 mm、75 mm、125 mm以及下表面的25 mm处分别设有测压端口,测压端口通过软管与测压管相连,用来测试该位置上的孔隙水压力。土工织物布置在铁丝网上,铁丝网有足够的开口孔径能使水或赤泥颗粒流出。上下游水箱高度可自由调节,能够得到试验要求的水力坡降。

1.2 试验材料

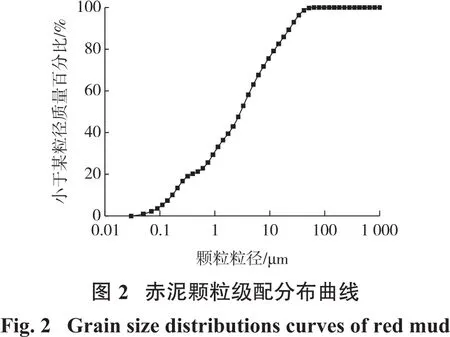

试验所采用的赤泥取自广西某铝尾矿库,赤泥的粒径分布曲线如图2所示。赤泥的基本物理性质指标为:土颗粒比重Gs为2.71 g/m3,粘粒含量为63%,粉粒含量为37%,特征粒径d85为17.9 μm。

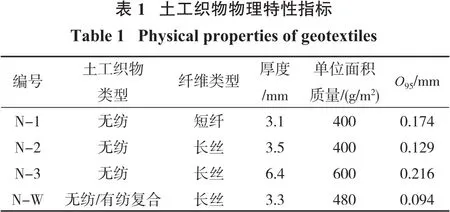

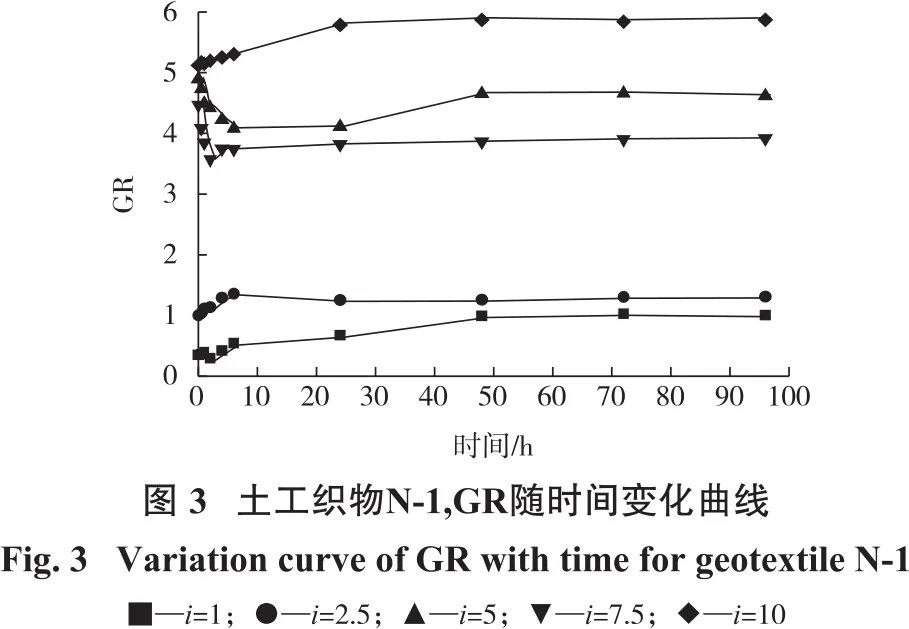

试验共采用了4种典型土工织物,编号分别为N-1、N-2、N-3和N-W。其中N-1、N-2和N-3分别为国产单位面积质量400 g/m2短纤、400 g/m2长丝和600 g/m2长丝无纺土工织物,N-W为国外某公司生产单位面积质量为480 g/m2长丝的无纺/有纺复合土工织物,4种土工织物的物理特性指标如表1所示。

1.3 试验方法

如果参考目前相关测试规程中的淤堵试验方法,需要将土体烘干、碾碎,然后按照一定密实度压实并浸水饱和后进行梯度比试验[12]。但该方法无法反映现场赤泥的沉淀及固结过程,故采用改进梯度比试验方法进行淤堵特性试验。试验中赤泥将以泥浆的形式充填至渗透室中,初始含固率采用与实际赤泥库排放浓度较接近的30%。装样高度根据赤泥的沉降规律进行预测,使其最终赤泥的高度为10 cm。待赤泥完全沉淀后,依次进行水力坡降为1、2.5、5、7.5和10的改进梯度比试验。试验过程中每隔一段时间记录各测压管的读数、渗流量和水箱中水的温度,通过计算得到土工织物/赤泥系统的梯度比和20℃下渗透系数随时间的变化曲线。试验结束后,采用激光粒度仪对渗透室内不同高度上的赤泥颗粒以及渗漏颗粒进行粒径测试,得到渗透作用下赤泥颗粒迁移及级配变化规律。

2 试验结果与分析

2.1 土工织物的淤堵特性

2.1.1 土工织物淤堵判别方法

试验通过测量不同水力坡降下各测压管水位随时间变化的过程,可计算得到对应时间的梯度比(GR)。现有相关研究表明,土工织物用于高含粘量土体排水反滤时,采用梯度比来判断其淤堵趋势,结果不一定准确[7,12,13]。故本项目除了测试不同土工织物/赤泥系统的GR值外,还测试系统渗透系数随水力坡降及时间的变化规律,通过二者的测试结果综合判断土工织物的淤堵趋势。此外,在对试验前、后渗透室内不同部位赤泥颗粒级配变化进行测试,通过颗粒迁移和级配变化规律来分析土工织物/赤泥系统的排水反滤机理。

2.1.2 梯度比变化规律

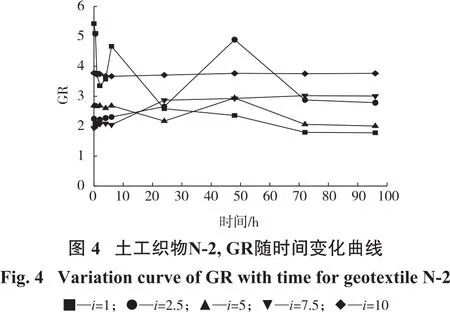

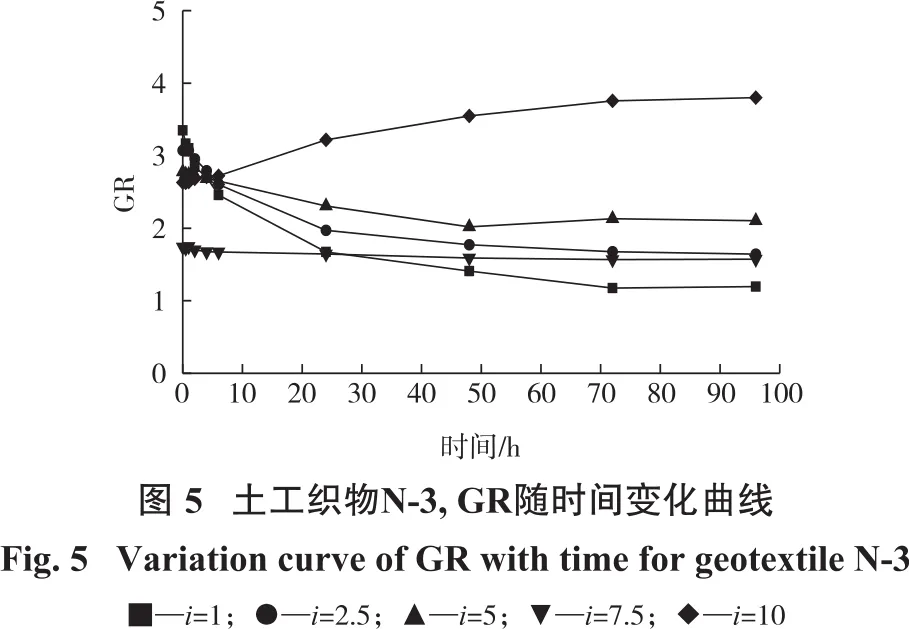

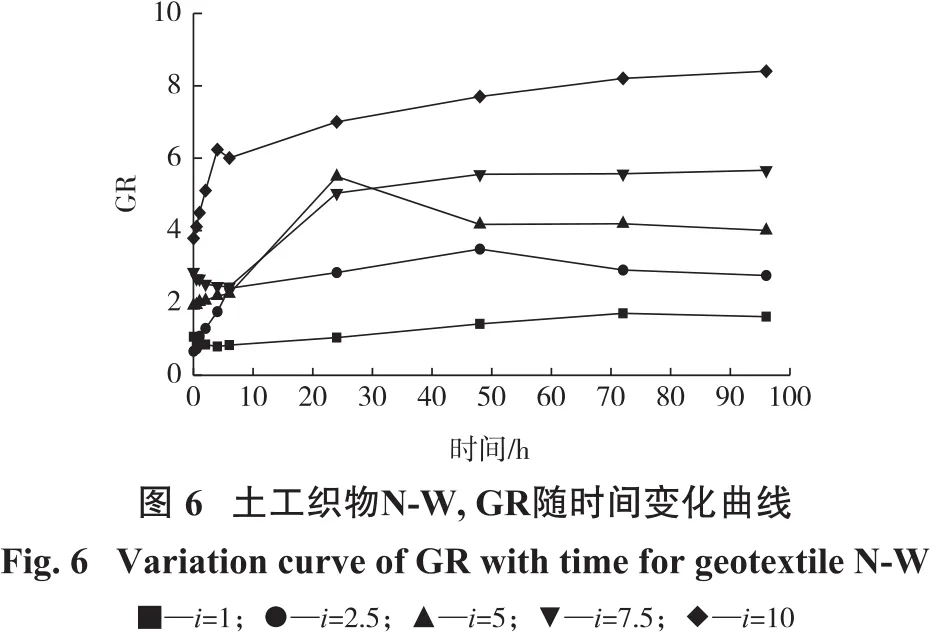

图3~图6为不同水力坡降下4种土工织物/赤泥系统测得GR随时间变化曲线。由图可知,GR在试验前期均不太稳定,这是因为前期赤泥未完全固结,在渗透作用下部分颗粒的迁移使得土体结构和渗透性出现变化;随着土工织物排水反滤作用的持续,GR会逐渐稳定。由图3和图6可知,土工织物N-1和NW在较小的水力坡降下(i=1和2.5)最终稳定时的GR分别为0.98、1.28、1.58和2.83,均小于临界值3;在较大的水力坡降下(i=5、7.5和10)最终稳定时的GR均大于临界值3。由图4和图5可知,土工织物N-2和N-3在水力坡降i=1、2.5、5和7.5下最终稳定时的GR均小于临界值3,而在i=10下最终稳定时的GR分别为3.75和3.78大于临界值3。

按照传统的淤堵判断标准,在较大的水力坡降下,最终稳定时的GR大于临界值3,土工织物发生了淤堵。但由于赤泥颗粒较细,在较大渗透作用下,细颗粒不断向下迁移,在土工织物上表面可能会形成一层较为密实且渗透系数较低的滤饼,进而导致测得的GR值较大,但系统仍可能保持较好的渗透性。故需要进一步对系统的渗透性能进行测试分析。

2.1.3 渗透性变化规律

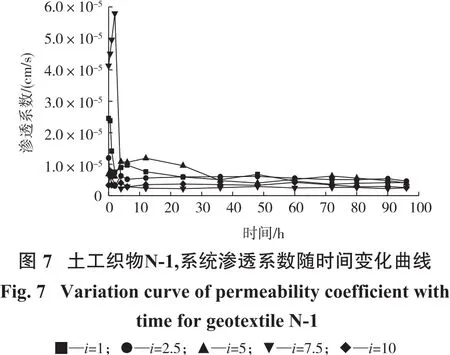

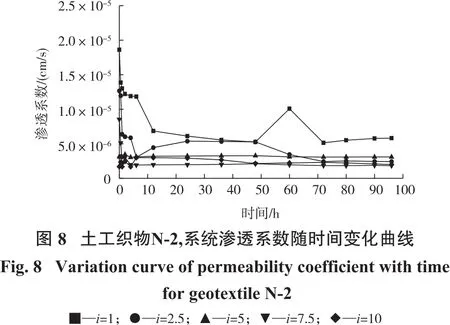

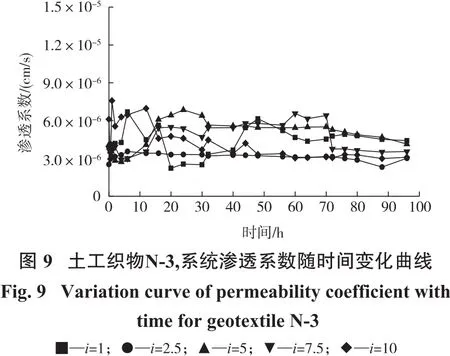

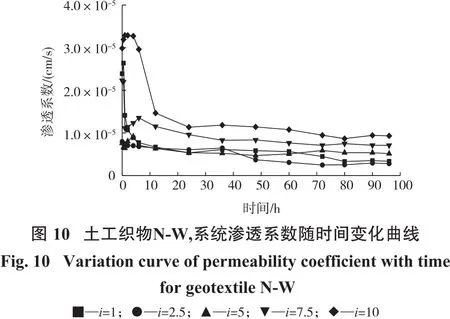

4种土工织物/赤泥系统20℃渗透系数(k20)随时间变化曲线如图7~图10所示。由图可知,各组试验测得k20在前期均呈下降趋势,但随着排水反滤的进行,土工织物/赤泥系统最终均能达到稳定的渗流状态,即k20达到稳定值,最终稳定值分别为2.7×10-6、2.1×10-6、3.0×10-6和 9.13×10-6cm/s。但在不同条件下,渗流达到稳定所需的时间差异较大,N-1和N-3对应渗透系数稳定时间较长,N-2和N-W对应渗透系数稳定时间较短,这与土工织物类型、孔径大小及孔隙内部结构有关。4种土工织物/赤泥系统的渗透系数虽然均降低,但最终均稳定在2.0×10-6cm/s以上,说明土工织物并未完全淤堵。

2.1.4 梯度比和渗透性随水力坡降变化规律

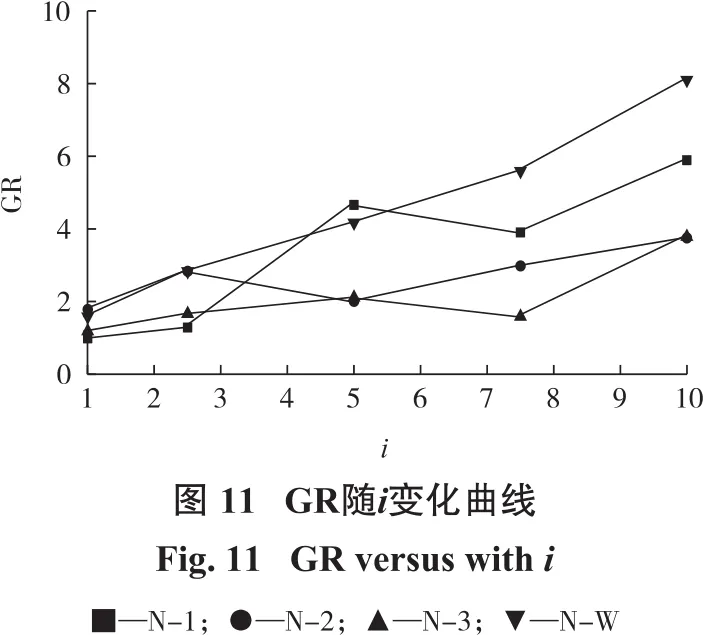

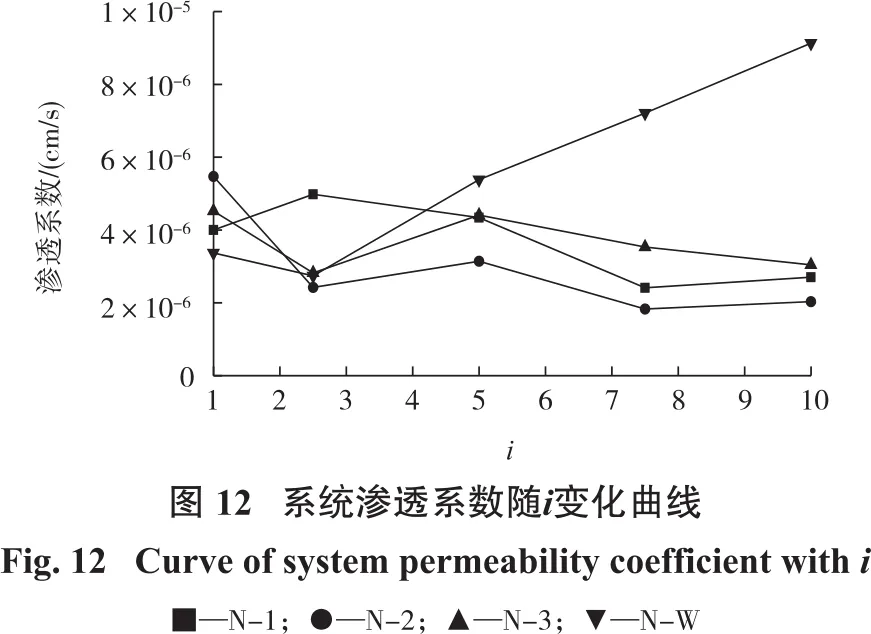

4种土工织物/赤泥系统的GR和k20随水力坡降i变化曲线分别如图11和12所示。由图11可知,4种土工织物/赤泥系统的GR均随着水力坡降i的增大而增大,且在i较大时GR大于临界值3。

由图12可知,3种无纺土工织物/赤泥系统的k20随着水力坡降i的增大会略微的降低(从(4.0~5.4)×10-6cm/s降低至(2.1~3.0)×10-6cm/s),没有量级的变化。这是由于在较大的水力坡降下,赤泥会变得更加密实,自身的渗透系数将会降低,从而导致系统的渗透系数变小。而土工织物N-W/赤泥系统的k20随着i的增大而增大,从3.37×10-6cm/s增大至9.13×10-6cm/s。这表明了该复合土工织物N-W/赤泥系统能保持良好的渗透性。这可能是因为土工织物N-W特殊的孔隙结构,能够影响赤泥颗粒分布,在其表面能够形成良好的滤层,实现保土性和渗透性平衡。

4种土工织物/赤泥系统在水力坡降较大时,测得的GR均大于临界值3,但系统的渗透性均良好,说明对于以黏粒为主的赤泥,传统的GR判别方法并不能准确判断土工织物/赤泥系统的淤堵特性,需要结合系统的渗透系数变化情况来综合判断。

2.2 排水反滤机理分析

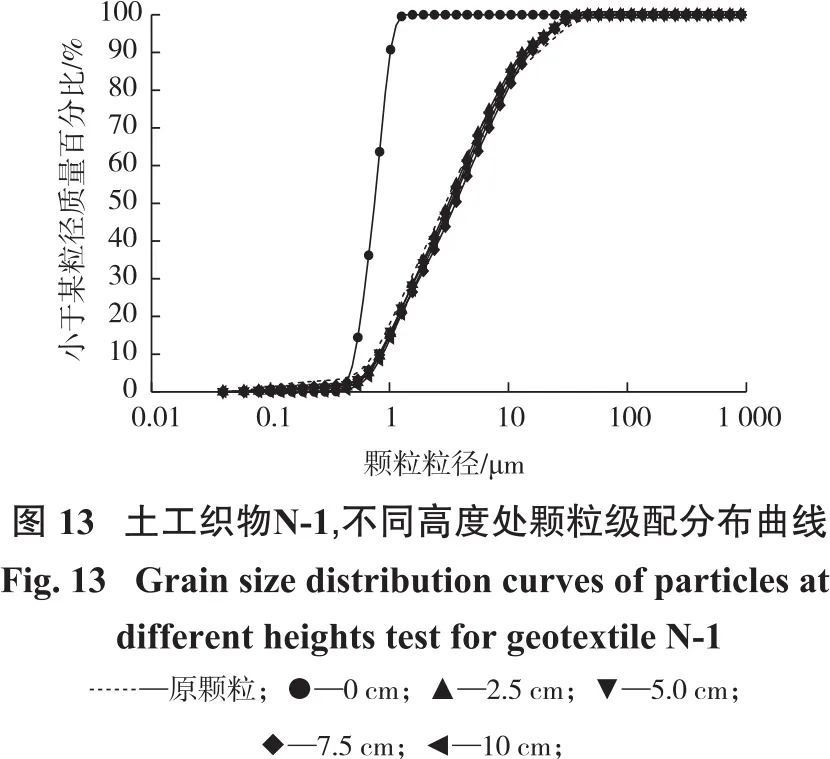

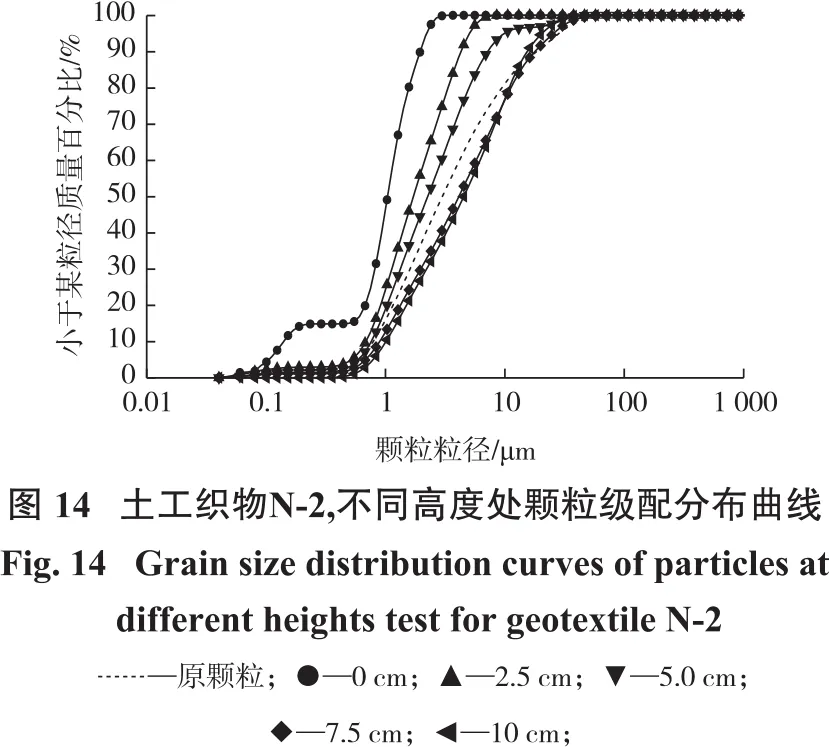

试验结束后测得土工织物N-1、N-2和N-3对应渗透室内不同高度处赤泥颗粒级配分布曲线分别如图13~图15所示。由图可知,对于3种厚度、纤维类型及孔径大小均不同的无纺土工织物,距离织物表面不同高度处赤泥颗粒粒径的分布也具有较大差异。

对于土工织物N-1,表面附近细颗粒含量较高,粒径在0~1 μm的颗粒含量高达87%,而织物表面以上2.5~10 cm处的赤泥粒径差异并不大。这说明在排水反滤过程中,细颗粒会不断向下迁移并被保留在土工织物的上表面,从而导致土工织物上表面的赤泥较为密实,使得土工织物/赤泥系统的渗透系数变低。这可能是图7中土工织物N-1/赤泥系统渗透系数降低较快的原因。对于土工织物N-2,不同高度处赤泥颗粒级配分布相差较大,有着明显的分层现象,距离土工织物表面越远,颗粒越粗。对于土工织物N-3,其土工织物表面颗粒也较细,但沿高度分层不明显,对于0 cm和5 cm处粒径分布与其他高度处测点差异较大。由颗粒级配分布变化可知,不同类型土工织物在排水反滤过程中,赤泥颗粒迁移规律也具有较大差别,最终影响系统的渗透性。

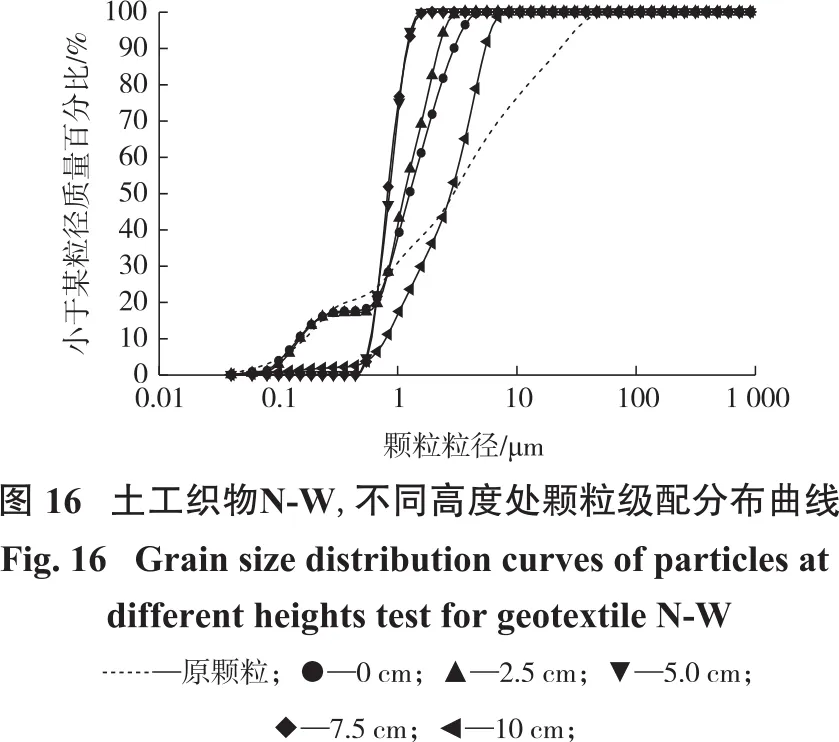

试验结束后测得复合土工织物N-W对应渗透室内不同高度处颗粒级配分布曲线如图16所示。由图可知,赤泥颗粒在高度方向上的分层现象十分明显,越靠近土工织物的赤泥颗粒细颗粒含量较高,而远离土工织物的赤泥颗粒细颗粒含量低。

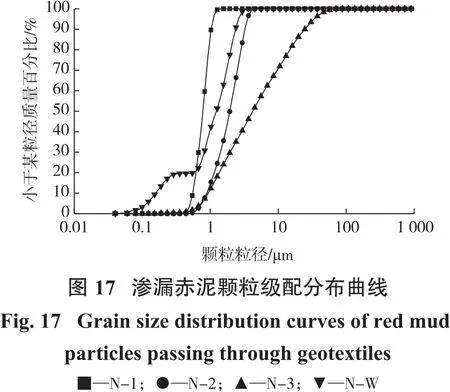

本试验采用4种土工织物的等效孔径O95均远大于赤泥颗粒的d85,但试验中观测穿过土工织物的渗漏土颗粒并不是很多,这说明土工织物表面形成了滤饼,阻止了大量细颗粒的流失。对各组试验结束后渗漏的赤泥颗粒进行收集并测试其粒径分布,结果如图17所示。由图可知,对于3种长丝纤维织物N-2、N-3和N-W,等效孔径最大的N-3渗漏的颗粒最粗,等效孔径最小的复合土工织物N-W渗漏了较多的细颗粒;而短纤织物N-1虽然等效孔径比长丝织物N-2和N-W大,但渗漏颗粒却更细,这说明织物纤维类型也是影响其保土性的主要因素。

通过以上土工织物/赤泥系统在排水反滤过程中颗粒迁移及粒径变化规律的分析可知,使用土工织物进行排水反滤成功的关键是织物表面滤饼结构的形成,滤饼虽然会降低系统的渗透性,但却有着较强的保土能力,实现持续的排水和保土功能。

3 结 论

通过改进梯度比试验研究了不同土工织物/赤泥系统在不同水力坡降下的淤堵特性,并分析试验数据,得到如下结论:

(1)4种土工织物/赤泥系统在较低水力坡降下测得的大部分梯度比GR小于临界值3,随着水力坡降i的增大,GR均呈增大的趋势;在较大水力坡降下,GR超过了临界值。

(2)3种无纺土工织物/赤泥系统的渗透性随着水力坡降的增大呈略微降低,但其渗透系数均稳定在2.0×10-6cm/s以上;而复合土工织物/赤泥系统的渗透性随水力坡降的增加而增大,最终渗透系数达9.13×10-6cm/s,保持良好的渗透性。

(3)3种土工织物/赤泥系统在水力坡降较大时,测得的GR均大于临界值3,但系统的渗透性均良好。说明对于以粘粒为主的赤泥,传统的GR判别方法并不能准确反映土工织物/赤泥系统的淤堵特性,需要结合系统的渗透系数变化情况来综合判断。

(4)经过排水反滤作用后,渗透室内赤泥颗粒发生明显迁移,颗粒分布呈分层现象。距离土工织物表面越近,赤泥颗粒越细。4种土工织物的等效孔径O95均远大于赤泥颗粒的d85,但土工织物的渗漏赤泥颗粒并不是很多,这说明土工织物表面形成了滤饼,阻止了大量细颗粒的流失。

(5)使用土工织物进行高粘粒含量赤泥排水反滤成功的关键是土工织物表面滤饼结构的形成,滤饼虽然会降低系统的渗透性,但却有着较强的保土能力,可实现持续的排水和保土功能。