十一星瓢虫对枸杞棉蚜的捕食作用研究

2021-01-18李秋荣祁全梅来有鹏

李秋荣,祁全梅,来有鹏

(青海大学农林科学院,农业部西宁作物有害生物科学观测实验站,青海省农业有害生物综合治理重点实验室,西宁 810016)

棉蚜AphisgossypiiGlover和枸杞木虱PoratriozasinicaYang et Li.是青海省枸杞产区的两种主要害虫,棉蚜属半翅目Hemiptera蚜科Aphididae,是一种世界范围的多食性害虫,寄主种类已超过600种(Lombaertetal., 2009),在枸杞上主要危害青果、嫩叶、嫩梢、花、红果及果柄,目前已上升为枸杞生产中的成灾性害虫(严林等,2017)。枸杞木虱属半翅目Hemiptera木虱科Psyllidae,主要以成、若虫将口器刺入枸杞嫩叶、嫩枝、花及幼果造成危害(马宝旭,2018),二者均可导致枸杞植株长势衰弱,严重影响枸杞质量和产量。

十一星瓢虫CoccinellaundecimpunctataLinnaeus属鞘翅目Coleoptera瓢虫科Coccinellidae,是一种重要的捕食性天敌昆虫,可捕食蚜虫、木虱和蚧壳虫等害虫,在青海省分布较普遍(严林等,2017;李秋荣等,2019)。近年来,瓢虫对蚜虫捕食能力的研究逐渐受到重视,其中,报道较多的为异色瓢虫Harmoniaaxyrdis对各种蚜虫的捕食功能反应,而关于十一星瓢虫,主要开展了该虫对新疆棉区棉蚜的室内捕食功能、田间生态控制、瓢蚜数量关系的种群动力学研究(王林霞等,2003;王林霞等,2006;冯宏祖等,2007a,2008;王运松等,2011)及其生物学特性(王林霞等,2005)、鞘翅色斑变化(王允华等,1984;罗志兵等,1999)、温度和营养物质对生长发育的影响(王林霞等,2004;冯宏祖等,2007b,冯宏祖等,2007c),以及种群发生消长动态和空间分布(李进步等,2007)等。

长期以来,防治枸杞棉蚜主要依赖化学农药,不仅导致棉蚜产生抗药性,而且杀伤大量天敌等非靶标生物,致使天敌整体控制力下降,田间生态系统失衡,害虫频繁暴发,因此,保护并利用天敌、恢复枸杞田生态平衡迫在眉睫。为科学评价青海省枸杞种植区十一星瓢虫的捕食偏好性及对枸杞棉蚜的控制作用,明确其对棉蚜的防治潜能,本试验研究了十一星瓢虫对枸杞木虱和棉蚜的捕食选择性、对棉蚜的捕食功能反应、寻找效应以及种内干扰和自身密度对捕食棉蚜的影响,对今后利用十一星瓢虫防控枸杞棉蚜具有一定指导和借鉴意义。

1 材料与方法

1.1 供试虫源

十一星瓢虫、枸杞棉蚜、枸杞木虱均采自海西州德令哈市尕海二支队绿色枸杞种植基地,麦二叉蚜Schizaphisgraminum采自青海省农林科学院小麦试验田,饲养于青海省农林科学院植物保护研究所养虫室(温度19~24℃,RH 45%~65%,光周期L ∶D=14 ∶10)。

十一星瓢虫幼虫用培养皿(直径d=9 cm)以单头单皿的方式饲养,再放入蚜虫及其寄主植物叶片,用浸润的脱脂棉(轻捏以不滴水为宜)保湿(1龄、2龄幼虫用保鲜膜封口,用针在膜上扎6~8个小孔,3~4龄幼虫则无需保鲜膜),扣紧上盖,防止逃逸;及时更换叶片,补充无翅蚜虫。十一星瓢虫成虫用养虫笼(长×宽×高=40 cm×40 cm×60 cm)饲养,羽化后雌雄配对,每个养虫笼放入10对成虫,第一和第四季度用麦二叉蚜饲养,第二和第三季度用枸杞棉蚜饲养,保证同一时期瓢虫的捕食对象相同,大量繁殖备用。

枸杞棉蚜和麦二叉蚜分别用枸杞苗和小麦苗饲养,先将枸杞和小麦置于温室条件下培育,待枸杞叶片完全伸展开或小麦植株高于10 cm时,转入实验室内分别接种棉蚜和麦二叉蚜,作为十一星瓢虫的饲料。

1.2 试验方法

试验在智能人工气候培养箱(杭州硕联仪器有限公司,型号为SRG-280A)中进行,试验条件为温度25.0±1.0℃,RH 70.0%±5.0%,光周期L ∶D=14 ∶10。

1.2.1十一星瓢虫成虫对枸杞木虱、棉蚜的捕食选择性

在培养皿(直径d=9.0 cm)中各放入1头瓢虫成虫和100头猎物,猎物为棉蚜(猎物1)和枸杞木虱(猎物2)的3~4龄若虫。

将猎物按不同数量比设置3个处理(猎物1 ∶猎物2=75 ∶25,50 ∶50和25 ∶75),每皿放入1头十一星瓢虫成虫和固定比例的猎物,每处理设 4个重复。24 h后检查各皿内枸杞木虱和棉蚜的活虫及死虫数,分别统计两种猎物被捕食量。

1.2.2十一星瓢虫各虫态对棉蚜的捕食功能反应及寻找效应

挑选枸杞棉蚜高龄若蚜或无翅成蚜作为供试猎物,分别按这5个不同密度梯度接种在盛有新鲜枸杞叶的培养皿内,1龄、2龄幼虫按10、20、30、40、50头/皿,3龄幼虫按20、40、60、80、100头/皿,4龄幼虫和成虫均按30、60、90、120、150头/皿接种。将饥饿24 h的瓢虫成虫、3龄、4龄幼虫以及饥饿12 h的1龄、2龄幼虫分别接入上述培养皿中,每皿1头,每个处理4个重复。24 h后检查每个培养皿中残余棉蚜数。

1.2.3十一星瓢虫种内干扰对捕食率的作用

分别设置20、40、60、80、100头/皿枸杞棉蚜与1、2、3、4、5头同一虫态十一星瓢虫1~3龄幼虫组合,设置30、60、90、120、150头/皿枸杞棉蚜分别与1、2、3、4、5头同一虫态十一星瓢虫4龄幼虫、成虫组合。24 h后检查各组合下单头瓢虫的捕食量,每组合4个重复。

1.2.4十一星瓢虫自身密度对捕食量的影响

十一星瓢虫各龄幼虫及成虫的密度分别设置5个,即1、2、3、4、5头/皿,测定1~3龄幼虫对自身密度的干扰反应用枸杞棉蚜80头/皿,4 龄幼虫及成虫用100头/皿,每个密度处理重复4次。24 h后检查不同龄期十一星瓢虫幼虫及成虫的捕食量。

1.3 数据统计分析

本试验统计数据分别采用HollingⅡ圆盘方程、寻找效应模型、Hassell方程和Watt方程进行拟合,用卡方检验法比较理论值与实际值的差异显著性。

(1)捕食选择性

Cain指数:D=(Np1·N2)/(Np2·N1)

式中:D为猎物选择性指数,Np1、Np2分别为2种猎物(猎物1为枸杞棉蚜、猎物2为枸杞木虱)的被捕食量,N1、N2为两种猎物的初始数量(Holling,1959)。计算结果D>1时,捕食者对猎物1具有选择性捕食。

(2)功能反应模型

HollingⅡ圆盘方程:Na=a·T·N/(1+a·Th·N)

式中:a为捕食者对猎物的瞬间攻击率,T为试验的总时间,Th为处置猎物的时间,N为猎物密度,Na为被捕食猎物数量(Holling,1959)。将方程线性化后,用最小二乘法求直线回归方程。

(3)寻找效应

寻找效应模型:S=a/(1+a·Th·N)

其中,S为寻找效应,a为瞬时攻击率,Th为处置时间,N为猎物密度(丁岩钦,1983)。将方程进行线性化,用最小二乘法拟合,求直线回归方程,获得各相应参数值。

(4)种内干扰效应

Hassell干扰效应模型:E=Q·P-m

式中:E为捕食率;Q为搜索常数;m为干扰系数;P为捕食者自身密度(Hassell,1959)。将方程取对数后进行线性化,用最小二乘法求得Q,m值。

(5)自身密度干扰反应

Watt模型:A=a·P-b

其中,A为竞争条件下的平均捕食量,a为常数(即无竞争条件下每头天敌的捕食量估计),P为天敌密度,b为竞争参数(Watt,1959)。将方程取对数后进行线性化,用最小二乘法求得a,b值。

(6)卡方检验

卡方检验计算公式:χ2=∑[(Oi-Ti)2/Ti]

式中Ti为理论值,Oi为实测值。将理论值与实测值代入计算卡方值,之后检索卡方分布位数表,通过比较检验2个值之间的相关性。

2 结果与分析

2.1 十一星瓢虫成虫对棉蚜、枸杞木虱的捕食选择性

十一星瓢虫成虫对枸杞棉蚜和枸杞木虱的捕食量及选择性指数(即Cain指数)统计结果见表1,所得Cain指数为2.02-2.55,均大于1.0,说明在枸杞木虱、棉蚜两种猎物均存在的情况下,十一星瓢虫成虫更喜欢捕食枸杞棉蚜,而对枸杞木虱的选择性相对较弱。

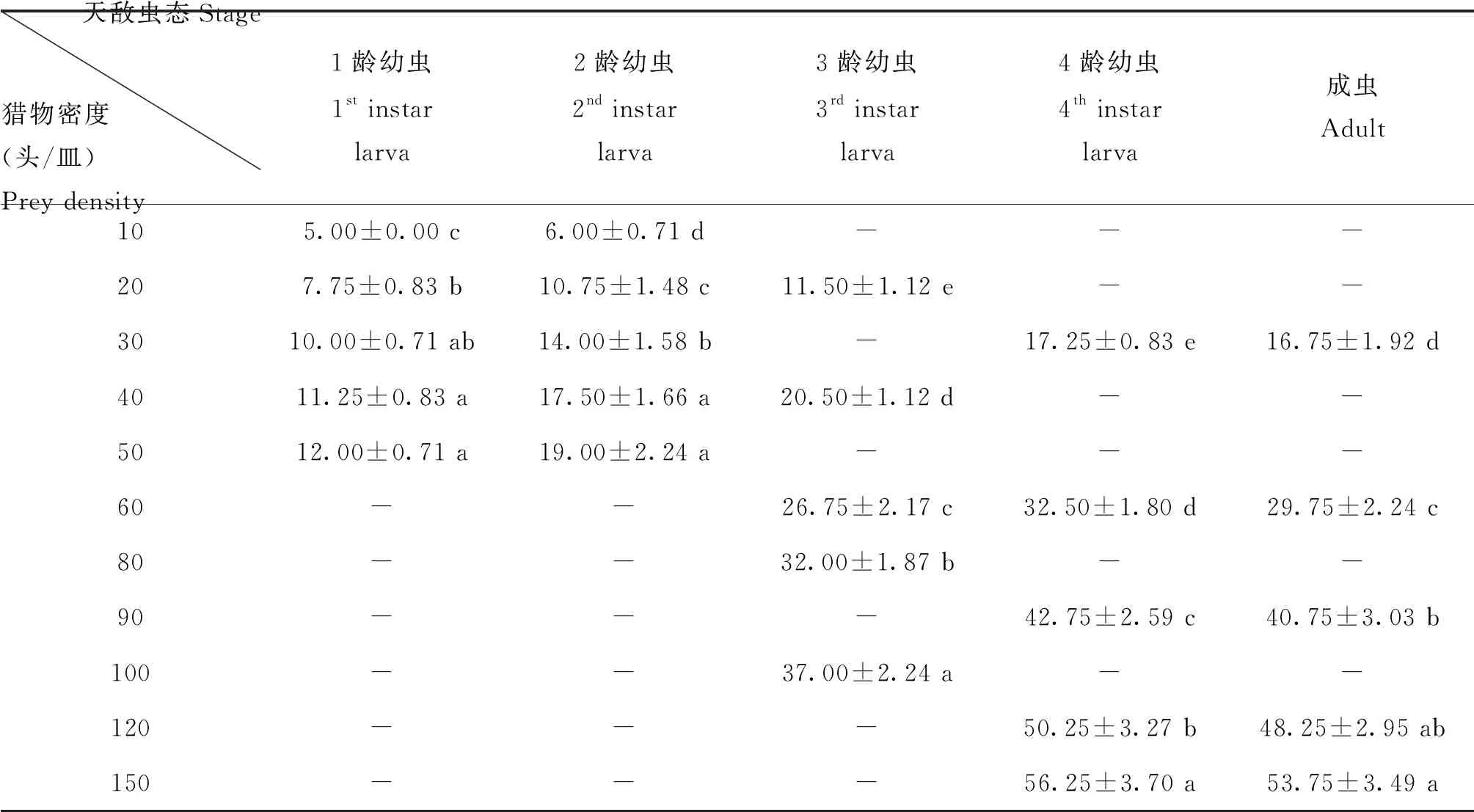

2.2 十一星瓢虫在不同枸杞棉蚜密度下的的日捕食量

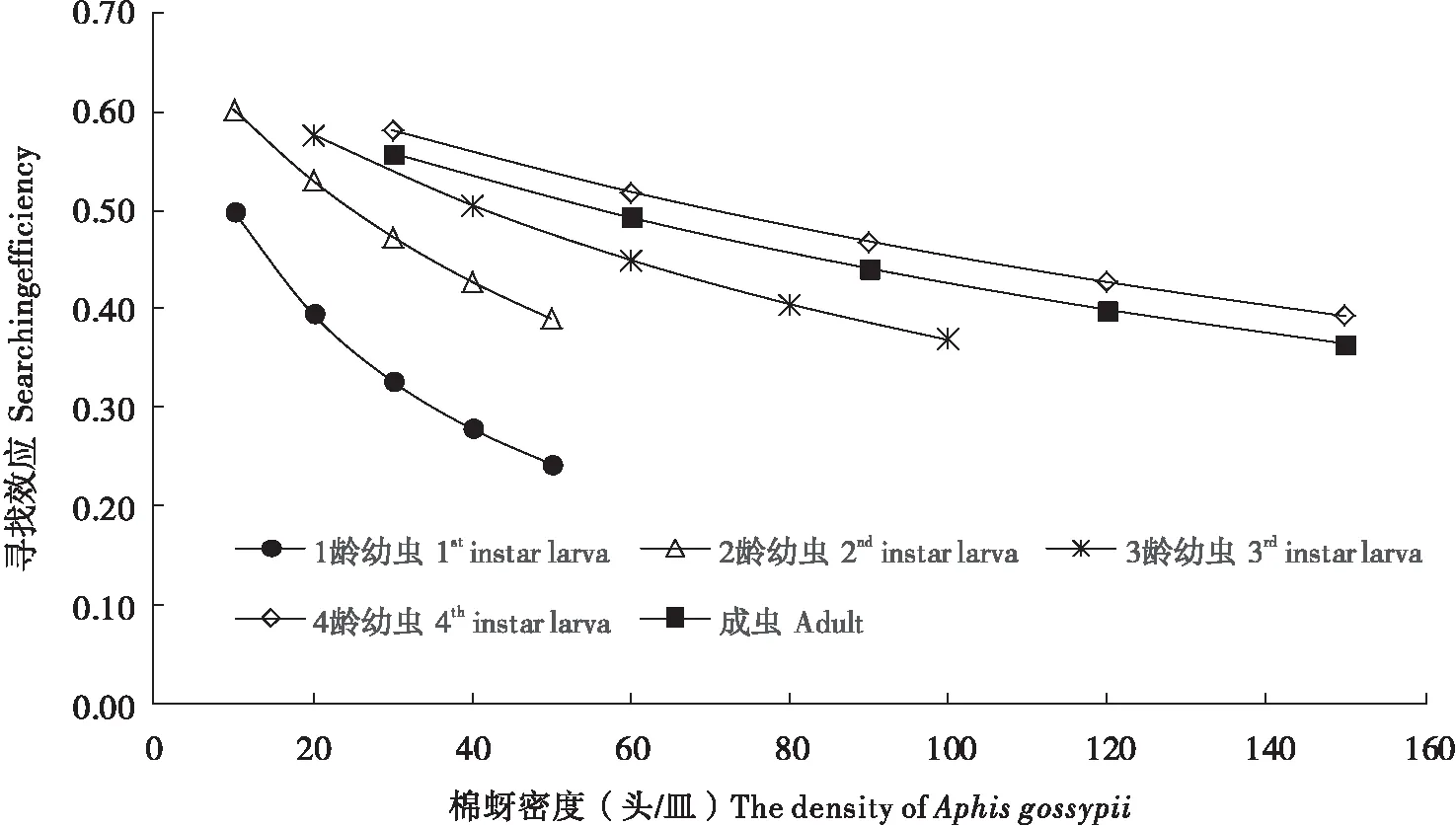

十一星瓢虫各虫态的日捕食量见表2和图1,结果表明:在设定的枸杞棉蚜密度范围内,十一星瓢虫各龄幼虫及成虫的日捕食量均随枸杞棉蚜密度增加而增大,捕食量增长速度呈逐渐减小趋势,与猎物密度间呈现较明显的逆密度制约关系;相同猎物密度下,十一星瓢虫4龄幼虫、成虫的捕食量高于1~3龄幼虫,说明4龄幼虫和成虫的捕食能力相对较强,其中,以4龄幼虫捕食能力最强。

表2 十一星瓢虫在不同枸杞棉蚜密度下的日捕食量

图1 十一星瓢虫对枸杞棉蚜的日捕食量Fig.1 The daily prediation of Coccinella undecimpunctata to Aphis gossypii

2.3 十一星瓢虫对枸杞棉蚜的捕食功能反应

采用Holling-II圆盘方程模型对不同枸杞棉蚜密度下单头十一星瓢虫的日捕食量进行拟合,拟合方程及参数见表3。结果表明:十一星瓢虫的瞬时攻击率较高的为1龄幼虫、2龄幼虫和3龄幼虫,分别为0.6770、0.6962、0.6712;处理1头棉蚜,所需时间最短的是4龄幼虫,其次是成虫,分别为9.91 min、11.39 min;十一星瓢虫1~4龄幼虫及成虫对棉蚜的日最大理论捕食量分别为18.94、44.29、81.57、145.27、126.48头,a/Th值分别为12.82,30.83,54.75,95.82和81.22,日最大理论捕食量、a/Th值大小排序相同,均为4龄幼虫>成虫>3龄幼虫>2龄幼虫>1龄幼虫,a/Th能更全面地反映天敌捕食能力大小,由此说明十一星瓢虫4龄幼虫对枸杞棉蚜的捕食能力最强,成虫仅次之。

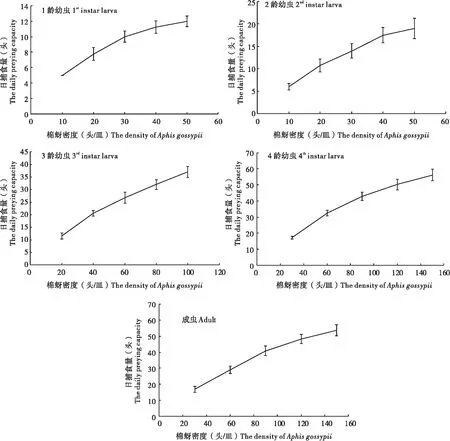

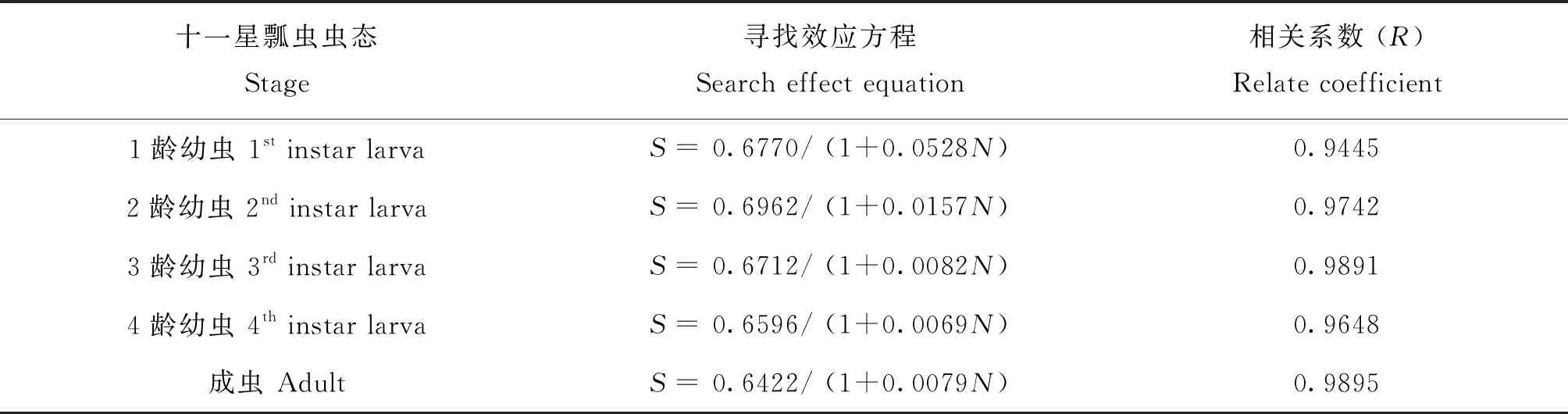

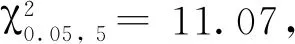

2.4 寻找效应

十一星瓢虫幼虫及成虫在不同枸杞棉蚜密度下的寻找效应及其方程见图2、表4。结果表明,各虫态的寻找效应均随枸杞棉蚜密度增加而逐渐下降,即枸杞棉蚜的密度越大,十一星瓢虫的寻找效应就越低,寻找效应与其捕食对象枸杞棉蚜的密度呈负相关关系。在相同棉蚜密度下,十一星瓢虫不同虫态的寻找效应从高到低排列顺序为4龄幼虫>成虫>3龄幼虫>2龄幼虫>1龄幼虫。

表3 十一星瓢虫捕食枸杞棉蚜的功能反应方程及相关参数

图2 十一星瓢虫寻找效应(S)与枸杞棉蚜密度的关系Fig.2 The relationship between searching efficiency of Coccinella undecimpunctata and density of Aphis gossyppi

表4 十一星瓢虫捕食枸杞棉蚜的寻找效应方程

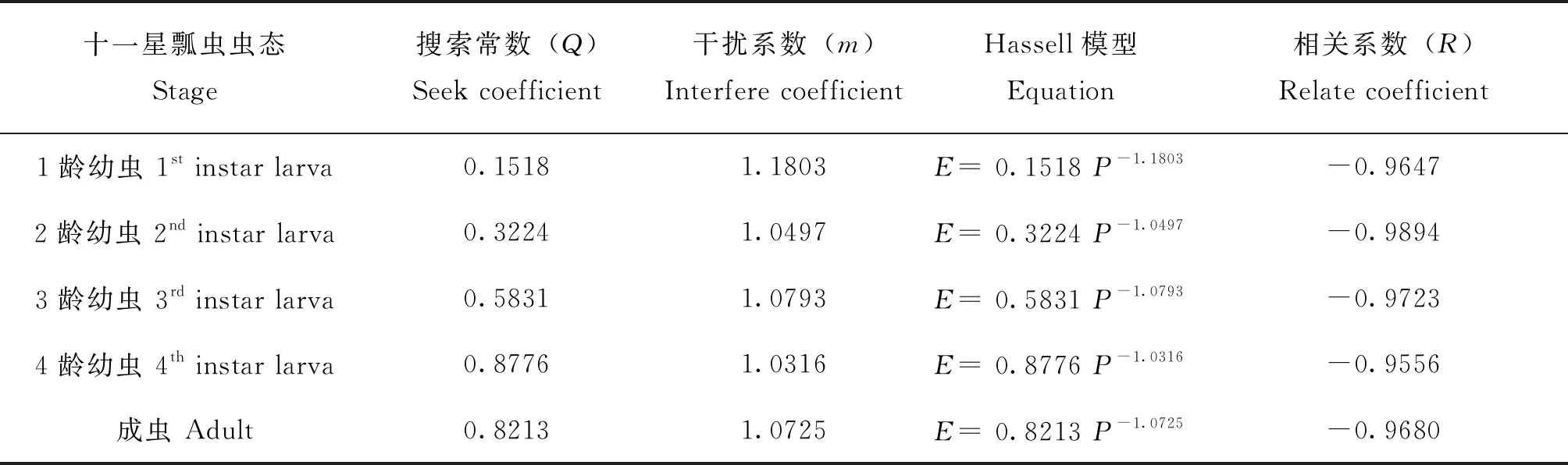

2.5 种内干扰作用对十一星瓢虫捕食率的影响

十一星瓢虫种内干扰对其各龄幼虫及成虫捕食率产生影响的拟合方程、常数及系数见表5。结果表明:十一星瓢虫1~4龄幼虫及成虫的干扰常数分别为1.1803、1.0497、1.0793、1.0316和1.0725,在一定空间和相同比例猎物存在的条件下,随十一星瓢虫密度不断增大,其平均捕食率呈下降趋势。说明无论十一星瓢虫的幼虫还是成虫,它们在该试验限定的空间内都存在干扰反应,导致其捕食作用率下降。

表5 种内干扰作用对十一星瓢虫不同虫态捕食率影响的数学模型及其参数

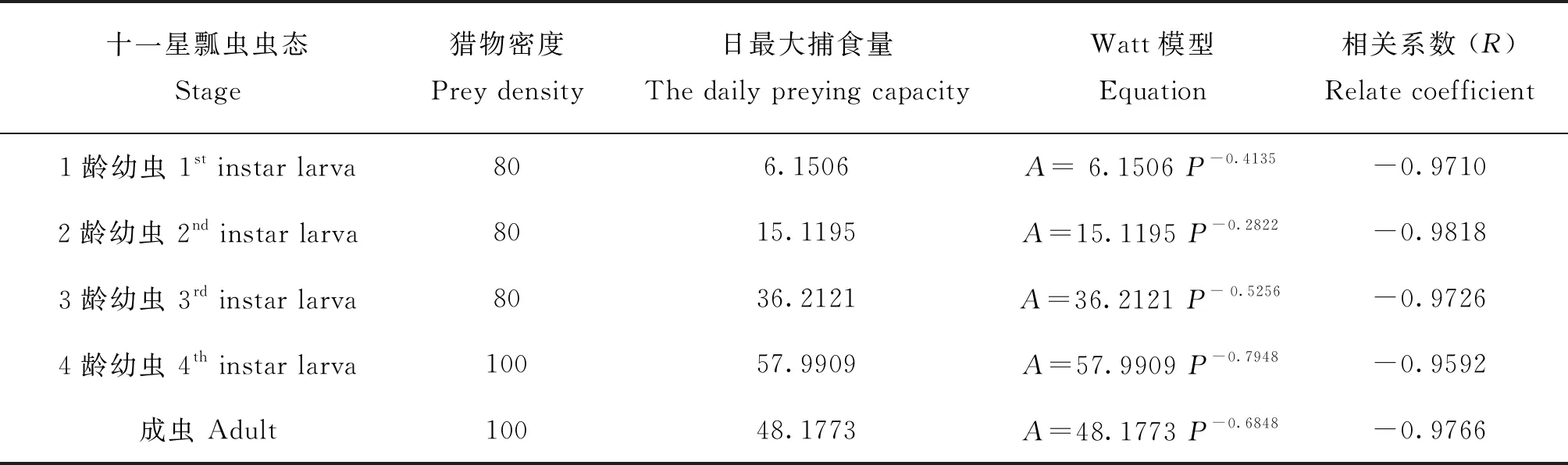

2.6 十一星瓢虫对自身密度的功能反应

十一星瓢虫各虫态在不同猎物密度下的捕食量用Watt模型进行拟合,拟合方程、日最大捕食量及相关系数见表6。十一星瓢虫各龄幼虫及成虫的干扰常数分别为0.4135、0.2822、0.5256、0.7948和0.6848,通过Watt模型可知,该虫的捕食量与枸杞棉蚜密度呈负相关关系,在该虫取食过程中,随自身密度增加,其平均捕食量下降,说明不同虫态的十一星瓢虫个体间存在相互影响,自身密度的增加会对其捕食量产生一定干扰作用,其中,以4龄幼虫受自身密度影响最大,成虫次之。

表6 十一星瓢虫不同虫态自身密度对捕食量的干扰效应数学模型

3 结论与讨论

本试验明确了十一星瓢虫成虫对枸杞棉蚜、枸杞木虱的捕食偏好性,在只有这两种猎物的情况下,十一星瓢虫成虫对枸杞棉蚜具有更明显的捕食选择性,该试验结果与异色瓢虫对枸杞蚜虫和枸杞木虱的嗜食性结果一致(关晓庆,2011)。

十一星瓢虫各虫态的捕食量均随枸杞棉蚜密度增加而增大,但捕食量增长的速率则随密度增加而逐渐减小,拟合功能反应符合HollingⅡ模型(Na=a·T·N/(1+a·Th·N)),该试验结果与冯宏祖等(2008)统计的十一星瓢虫对棉花棉蚜的捕食量变化趋势一致。本研究采用的十一星瓢虫青海种群1~4龄幼虫及成虫对枸杞棉蚜的日最大理论捕食量分别为18.94,44.29,81.57,145.27和126.08头,而冯宏祖等(2008)报道十一星瓢虫新疆种群对棉田棉蚜的日最大理论捕食量分别为17.42,46.73,96.15,151.52和144.93头,两个地理种群均以十一星瓢虫4龄幼虫的日最大理论捕食量最高,而成虫次之,因此,在枸杞棉蚜生物防治过程中,可通过释放十一星瓢虫4龄幼虫和成虫来达到控制效果。青海、新疆这两个地理种群的十一星瓢虫1龄、2龄幼虫对棉蚜的日最大理论捕食量相近,但青海种群3龄、4龄幼虫及成虫的日最大理论捕食量均低于相同虫态的新疆种群,出现这一结果的原因,一方面,与不同寄主专化型的棉蚜自身及其生存环境有关,另一方面,还可能与近年来化学农药用量不断增加而对天敌的捕食能力造成一定影响有关。在前人开展的瓢虫对蚜虫的捕食功能研究中,瓢虫的4龄幼虫对蚜虫的日最大理论捕食量一般大于成虫(邓建华等,2002;冯宏祖等,2008;Sekoetal.,2008;关晓庆,2011;张文秋等,2014;李英梅等,2015;王媛,2015;喻会平等,2018),但也有少量研究发现瓢虫成虫捕食量大于4龄幼虫,如异色瓢虫对枫杨刻蚜Kurisakiaonigurumi的捕食能力表现为:成虫>4龄幼虫>3龄幼虫>2龄幼虫>1龄幼虫(张伟等,2018),异色瓢虫的法国种群雌、雄成虫的捕食量均大于4龄幼虫(王甦,2012)。这可能与成虫、4龄幼虫分别所处的具体发育阶段(如成虫羽化初期、产卵前、产卵后、交尾前或交尾后,4龄幼虫刚孵化、中期及后期)对营养的实际需求不同有一定关系。

十一星瓢虫的寻找效应随枸杞棉蚜密度增加而逐渐减弱,当棉蚜数量相同时,高龄幼虫的寻找效应大于低龄幼虫,成虫仅次于4龄幼虫,按高低排序为:4龄幼虫>成虫>3龄幼虫>2龄幼虫>1龄幼虫,不同虫态瓢虫的生物学特性有所不同,可能是引起差异的主要原因。十一星瓢虫各虫态对枸杞棉蚜的捕食量均随十一星瓢虫密度增加而下降,该种瓢虫个体间的干扰作用随天敌自身密度增加而增强,说明相同虫态的十一星瓢虫个体间存在较强的种内干扰作用。在空间和枸杞棉蚜密度均固定不变的情况下,随十一星瓢虫自身密度增加,单头瓢虫的捕食量下降,表明十一星瓢虫自身密度会对其捕食作用产生影响。目前尚无关于十一星瓢虫寻找效应、种内干扰和自身密度方面的研究报道。

自然条件下,瓢虫的捕食行为除了与其自身特性有关外,还与温度、湿度、光照、雨雪、冰雹和风力等环境因子、天敌的集团间竞争、其他生物(如蚂蚁等)的干扰以及活动空间大小等有很大关系(杨帆等,2016)。本试验是在智能人工气候培养箱内进行的,属于恒温恒湿的半封闭条件,因此,室内统计的瓢虫捕食量很可能与其在外界复杂多变环境下的捕食量存在一定差异,但本研究仍可为采用枸杞棉蚜饲养十一星瓢虫以及利用该瓢虫防控枸杞棉蚜提供借鉴与参考。鉴于十一星瓢虫对棉蚜有较大的捕食潜力,具有较广阔的应用前景,因此,应对其加以保护、开发和利用,充分发挥其对棉蚜的控制潜能,有助于枸杞和棉花产业实现安全、绿色、可持续发展。

致谢:感谢中国科学院动物研究所乔格侠研究员、北京市农林科学院植物保护环境保护研究所张帆研究员分别在蚜虫鉴定、瓢虫饲养工作中的指导与帮助。