20世纪90年代法国女性主义电影中的女性形象研究

2021-01-17姚佳伶朱展鹏张卓媛刘倚云

姚佳伶 朱展鹏 张卓媛 刘倚云

摘 要:女性主义电影指的是包含女性主义立场的电影创作、批评及理论建构。本文简要梳理了女性主义电影的起源以及其在法国的发展历程,分析了《秋天的故事》《新桥恋人》《红白蓝三部曲之蓝》三部影片中的女性形象,进而总结出90年代女性主义影片中的女性形象特点,即女性主体性、非典型性和多元性。

关键词:20世纪90年代 女性主义 法国女性主义电影 女性形象研究

一、女性主义电影的发展

(一)从女性主义到女性主义电影

女性主义,从广义上来说,指的是一切以女性经验为来源,以女性解放为诉求,以女性意识为指归的社会理论与政治运动[1]。受马克思主义的影响,此时的妇女运动与社会主义运动紧密相连,具有鲜明的政治斗争性。20世纪60年代,女性主义运动在思想理论方面发生了根本变化,“从单纯的政治运动向整体的文化批判演进”[2]。“新女性主义者”们不再局限于对具体政治权利的主张,而是要清除传统社会文化中的父权主义观念,彻底建立起以存在主义、新马克思主义、解构主义、后结构主义以及后现代主义为理论基础的独特理论体系。

新女性主义关注“主流社会对妇女的再现,以及这些再现方式的意识形态特征”[2]。电影艺术作为一种文化的再现形式,一方面具有加深男权社会对女性压迫的协同作用,另一方面也可作为女性主义者用来批判现有体制的工具[3],自然而然地进入女性主义反思的视野中。20世纪60年代以前,电影始终是男性意志的天下,女性被浸透着父权主义意识的主流电影语言和机制所支配,成为荧幕上被窥视、被压迫、被边缘化和对象化的角色。随着妇女解放运动进入第二次浪潮,女电影人们进入电影市场,以纪录片、实验电影等新形式影片的创作表达对父权主义电影模式的抵制与反抗。1972年,第一个女性电影节与第一份研究女性主义的电影期刊《女性与电影》(WOMEN AND FILM)诞生,女性主义与电影理论正式接轨,揭开了女性主义电影研究的序幕。在西方,女性主义电影被界定为“包括女性主义立场的电影创作、批评及理论建构”[2]。这一类电影能站在女性立场、以女性视角反映女性真实的所想所思、困惑与矛盾、苦闷与希望、抗争与妥协,并能客观理性地反映出在特定时代、环境中不同女性的共性需要,展现女性的自我救赎与真正意义上的灵魂触动与精神对话[4]。

(二)法国女性主义电影的发展

法国作为世界电影发源地与女性主义运动故乡,其女性主义电影也经历了漫长而曲折的发展。早在1898年,电影仅发明三年之际,法国便诞生了电影史上第一位女导演爱丽丝·居伊-布朗什(Alice Guy-Blanché),奠定了20世纪古典叙事性电影的主流传统。默片时代,谢尔曼·杜拉克(Germaine Dulac)于1923年完成的《微笑的布代夫人》(La souriante Madame Beudet)展现了一位法国外省中产阶级妇女反抗的欲望与无望,被认为是女性主义电影的发轫之作[5]。战后时期,雅克琳·奥德里(Jaqueline Audry)细腻深入又大胆地表现了女性的日常生活,为电影提供了一种女性特有的敏感。20世纪60年代,随着第二次妇女解放运动的发展和“五月风暴”的爆发,法国电影进入到了反传统、反权威、追求個性自由的新浪潮电影时期,以阿涅斯·瓦尔达(Agnès Varda)、玛格丽特·杜拉斯(Marguerite Duras)、让娜·莫罗(Jeanne Morreau)等为代表的女性电影人不断强化影片中女性意识的表达,强调为女性特定的历史记忆与现存体验寻找并创造独特的词汇,以打破男权文化与资本主义体系对女性表象与叙事的种种强制,开拓出一片很难被限定的女性表达领域[5]。许多知名男性电影人也在作品中表达了对女性生存境遇的关注:特吕弗在《朱尔与吉姆》《黑衣新娘》等影片中塑造了一群成熟、独特、神秘的独立女性形象;戈达尔则关注资本主义社会中的女性,并创作了《女人就是女人》《赖活》等以风尘女子为主要形象的影片[6]。

新浪潮运动虽只持续了短短几年,其影响却经久不衰。七八十年代,在新浪潮的电影熏陶下成长起来的一代逐渐走入电影史,进一步推动了法国女性主义电影的发展。女性开始大规模进入电影业,正如影史学家苏珊·海沃德(Susan Hayward)所说,1968年后的十年当中,大约有37位女电影人制作了她们的首部故事片[7]。米歇勒·罗齐埃( Michélle Rozier) 、内莉·卡普兰( Nelly Kaplan)、迪亚娜·居里斯 ( Diane Kurys)等70年代末崛起的女导演们将女性主义意识、作者个性与商业片模式联系在一起,以寻求更加符合时代特点的发展。而以吕克·贝松、让-雅克·贝纳克斯等为代表的男性电影人们则创作了《巴黎野玫瑰》《跟着爱情走》等不少以女性为主角或反映女性内心世界,具有法国人文主义气息的影片。

(三)进入20世纪90年代

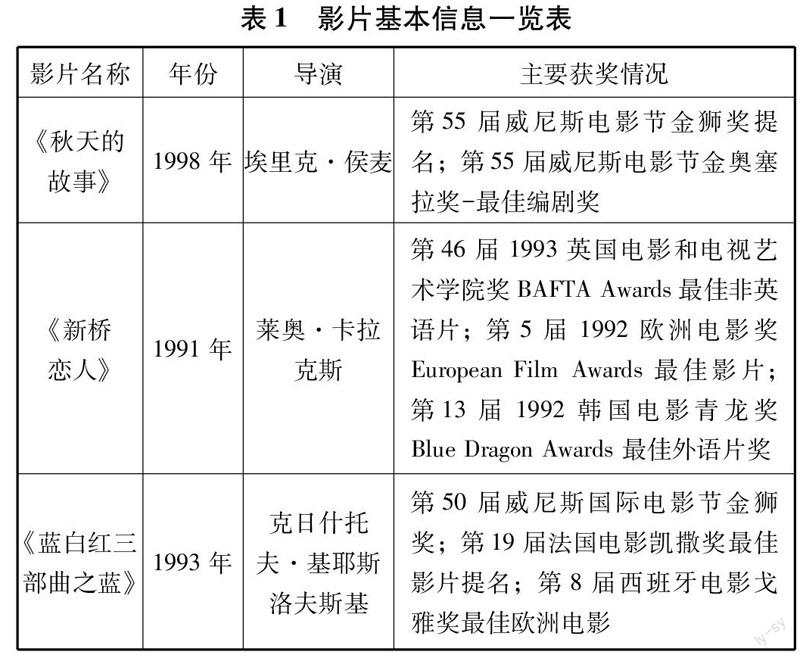

20世纪90年代,伴随着女性主义“第三次浪潮”以及女性主义电影理论反省与转型期的到来,女性主义电影实践也迎来了其成熟期。法国影坛涌现出一大批才华出众的女性导演,《钢琴课》《末路狂花》等一系列具有广泛社会影响力的女性篇章层出不穷。这一时期的女性主义电影“不仅在女性意识和艺术探索道路上走得更远、表达方式显得更加娴熟、完整和多样化,在作品的受众效果与接受程度方面也是以前任何一个时代都无法比拟的”[8]。因此,研究这一时期的女性主义电影意义非凡。在影片的选择上,本文主要以影片内容、导演特点以及影片获奖情况三个方面为依据,选择以《秋天的故事》《新桥恋人》《蓝白红三部曲之蓝》三部影片作为研究对象。

在影片内容上,三部影片均以女性为主角,书写了三种不同类型的女性的欲望与生存困境,体现了女性意识。在导演特点上,埃里克·侯麦长于文学描写和对白表现,能够出色地展示女性人物的价值观念、生活态度、自我意识与个人追求等多方面的特点[9];莱奥·卡拉克斯对边缘化主题的关注与后现代女性主义对处在最边缘的“他者”女性的重视相呼应;基耶斯洛夫斯基专注于社会中每一个个体的叙事特点及其作品中“淡紫色的神秘感和悲伤气息”有利于展现女性个体敏感细腻的心理特点。此外,三部影片均在知名电影节中获得过诸多奖项,一定程度上反映了观众对影片的关注和认可,说明其中的女性形象具有较高的传播度,能够造成足够的社会影响。

二、影片中的女性形象

(一)《秋天的故事》:格格不入的孤独者

“我出生在突尼斯,七岁时才来到这里,高中毕业后我就结婚了,搬到东岭小镇生活。丈夫过世后,我搬回父亲家。父亲过世后,我谁也不认识。之前忙于照顾小孩并不感到孤独,现在他们长大,独立搬走了。”马嘉丽的这段自述借好友伊莎贝拉之口而出,为观众展现了一位“举目无亲”的中年女性形象,一位失去了传统家庭生活中几乎所有身份的孤独者。丈夫和父亲的相继去世使马嘉丽不能继续作为妻子和女儿而存在,而女儿的远去和儿子的冷漠也让她的母亲身份成为一个空洞的称呼。她性格内向,不善交际,除了一直以来的挚友伊莎贝拉和儿子的新女友罗欣之外,几乎没有任何好友。在情感世界中孤独无依的马嘉丽试图在工作中找到自我排解的方法。她将“唯一的热情留给工作”、“借工作忘记寂寞”,为酿造出高品质的葡萄酒孜孜不倦地努力着。她有自己的原则和方法:葡萄的数量是别人的一半,因为她“不在意数量,而是酒酿的好不好”;地里杂草丛生也不用除草剂,因为“除草剂会破坏酒的味道”;她说自己“是手工艺家,而不是生意人”,她“不是在利用这块土地而是在歌颂它”。但在那些梦想发财的邻居们眼里,她却是“怪胎”。即使是挚友的女儿,也嘲讽她是个一心想赚钱的乡下人:“我们跟她买酒她才会来(参加婚礼)。反正不管买不买酒,她都从不离开她的葡萄园。她可能连件洋装都没有。”本想借工作弥补情感空缺的马嘉丽,却因理想和热情不被理解再一次陷入孤独。

即使被“双重孤独”所包围,马嘉丽也拒绝他者的异化,在孤独的困境中坚守自我并积极行动。接管葡萄园以来她和男人交往就没成功过,但她从不为逃离孤独而放弃自我:“即使合得来,也必须自立自强”。而当那个“合得来”的男人终于出现时,一次意外却让马嘉丽对杰哈与伊莎贝拉的关系产生了误解。虽然备受挫折,她依然在调整好情绪后第一时间去探寻真相,以侦探般锐利的目光审视着伊莎贝拉,并在误会解开后骄傲地表示“你从广告找到他不要紧,重要的是我注意到他,在不知情的情况下”。而与相亲对象艾提恩的谈话更是体现了马嘉丽作为“侯麦式”女英雄的勇敢聪慧。初次见面时,听说马嘉丽住在乡下的艾提恩说道:“(你住的地方)一定很原始(c'est certainement sauvage)”。法语词“sauvage”既指“原始的、荒芜的”,又有“野蛮的、未开化的”甚至“野蛮人”之意。无论艾提恩是否有意为之,从影片中二人的表现看来,显然“sauvage”一词已经冒犯到了以乡村为热情和理想之源的马嘉丽。于是她立刻答道:“原始?不,那是耕地,货真价实的乡下(Sauvage ? Non, c'est cultivé, c'est la vraie campagne)”。“cultivé”的双重含义,“被耕种的”和“有教养的,有学问的”,无疑是对“sauvage”的绝妙反击,将马嘉丽的勇敢聪慧体现的淋漓尽致。

(二)《新橋恋人》:自我放逐的流浪者

米歇尔遭受着身体和情感上的“双重欠缺”,身患眼疾和饱受失恋之苦的她毅然离开了原本富裕的家庭,试图在流浪中逃避现实、修补欠缺。眼疾让作为画家的她失去了看的能力,而失恋则让她失去了看的客体。恋爱中的米歇尔只画朱利安一人;失恋后,她在街上四处游荡,不停地为路人画肖像,变换着看的客体,试图重新找到一个能被她描绘的唯一对象。这种寻觅在地铁站中一场无果的追寻和一场杀掉情人的噩梦中结束了。她站在情人家门外要求再为他画最后一幅肖像画,随着朱利安的拒绝、门外光线的黯淡和枪声的响起,米歇尔心中的爱情之火熄灭了。她不再试图寻找一个初恋情人的替代品,不再将自己放在卑微的“乞求爱情”的位置,而是慌乱地飞奔回新桥这个与世隔绝的乌托邦,与埃里克斯一起在彻夜的狂欢中躲避现实。

疯狂过后,埃里克斯笨拙地留下了告白的纸条,彻夜难眠,嘴里一遍遍念着米歇尔的名字,思绪随着米歇尔的一举一动起伏。而醒来的米歇尔看到纸条后却只字未提,只是冷漠地让他离开。收到告白纸条的米歇尔明白自己是被爱着的,但此时的她不仅仅需要被爱,更需要在爱中找到自我、证明自我。夜晚,米歇尔在草地上主动握起埃里克斯的手,对他说道:“叫我米歇尔,叫我米歇尔,留在我身边。”两次对自我名字的呼唤无疑是一种对主体身份的确认,而由暗到明的光线和画面中埃里克斯的消失则构成了以米歇尔为唯一主角的独角戏,她自言自语似的安排和掌控着这段感情的发展:“对我要有耐心。总有一天,我会告诉你……关于我的所有事。”从这一刻起,米歇尔找到了一个全新的修补情感空缺的方式:她要证明自己爱的能力,她要做爱情的“施舍者”。她带埃里克斯去看迪厅,去坐摩天轮,去咖啡厅偷钱,去海边,试图以自己的方式去爱埃里克斯,尽管后者只想“回到桥上去”。二人在海边奔跑,不停地呼唤着对方的名字,米歇尔对自我主体身份的确认在她引导埃里克斯一次次喊出的“米歇尔”中不断加强。在她自以为教会了埃里克斯睡觉的那一刻,她对自己爱的能力的自证圆满完成,于是她满意地说道:“我很骄傲,我教会了你睡觉,是我教会的,我们的爱的证明”。

米歇尔的情感空缺在与埃里克斯的爱情中被修补,可身体上的欠缺(眼疾)却让她不得不借助外力来修补。于是她求助于汉斯去博物馆看画,求助于父亲和医生治疗眼睛,在新桥上写下“埃里克斯,我从没爱过你”后,悄无声息地离开了修补她情感空缺的工具,踏上了另一趟“修补之旅”。在米歇尔眼里,“没有什么是不可治愈的”:自己的眼疾、情感的创伤、埃里克斯的跛脚、新桥……米歇尔为修补自我而流浪,为离开新桥而流浪,为重新获得平等爱人的权利而流浪。

(三)《红白蓝三部曲之蓝》:挣脱枷锁的自由者

蓝色是法国国旗中象征自由理念的颜色,是贯穿着影片《红白蓝三部曲之蓝》的主色调,更是女主角朱莉想要挣脱的情感和记忆的囚牢。深蓝色的夜空下,一场突如其来的变故夺走了朱莉的丈夫和孩子,骤然间剥夺她了作为妻子和母亲的社会身份。于是,朱莉获得了以一份惨剧,一份酷烈的丧失或剥夺为开端的巨大的自由[10]。社会职责的丧失给予了她身份上的自由,却把她拖入精神的囚笼中。她卖掉与丈夫的共有财产、扯断蓝色吊灯、粗暴地嚼碎女儿爱吃的糖果、将交响乐谱扔进粉碎机,然后只身逃离她所熟识的、勾起她惨痛记忆的过往。整个过程中,朱莉都表现得决绝而果敢。割舍过往是痛苦的,但她没有流一滴泪。朱莉安慰默默抽泣的老仆人,问她“你为什么哭”,仆人说:“因为你不哭”。逃到陌生环境的朱莉似乎挣脱了物质世界中有形的束缚,她用回了出嫁前的姓氏,要求新公寓“不要有孩子”,以“逃避”的方式彻底与丈夫和女儿告别。可无形的记忆却如漩涡般一次次将她吞噬:逐渐占据整个画面的蓝色吊灯,蹲在楼梯上时耳边响起的交响乐和莫名显现的蓝色光斑,公寓里刚刚出生的一窝雏鼠,打电话前来归还十字架项链的目击者……显然,朱莉的逃避以失败告终。

前期的朱莉追求的是一种抛弃一切、割舍一切的消极自由,她说:“现在我只有一件事要做,就是什么也不要。我不拥有任何东西,也不要回忆。不要朋友和爱情,它们都是陷阱。”而母亲却似清醒似糊涂地告诉她“你不可能什么也不要的”。失去一切的朱莉本该无牵无挂,却变成米兰·昆德拉所说的“半真的存在”,变得自由而没有意义。

一则关于丈夫情人的资讯为这场逃避画下了句号。妻子对情人的好奇与嫉妒使朱莉开始正视过去,重新审视这段如幻象般美好而虚假的幸福。得知情人与丈夫已经在一起好几年之后,伴随着朱莉的扭头,画面渐隐,那段代表着过去痛苦记忆的交响乐再次响起。而长达14秒的空镜过后,朱莉开始行动起来,她脚步匆匆地跟踪、观察、监视着情人的一举一动,迫切地想要找出真相。在见到情人胸前与自己一模一样的十字架项链的那一刻,朱莉明白了丈夫对另一个女人的爱,了断了心中最后一丝念想。于是,朱莉最后一次跃入泳池,最后一次来到母亲门前,“将自己变为一个孩子,以期象征性地在母亲的怀抱/母腹之中获得想象性的安全和庇护”[10]。但与以往不同的是,朱莉不再游泳,不再在水中漂浮,也不再进入母亲的房间,她转身去找奥利维耶,共同完成丈夫留下的曲谱。

这场意外的获知激活了朱莉生命的愿望,她开始主动探询过往情感的真相,承担起继承欧洲融合协奏曲的创作责任,并将房产赠送给丈夫的情人和孩子……后期的朱莉追求的是一种积极的自由,她再度与生命和解,直面伤痕累累的人生,并积极承担责任,勇敢地拥抱新的“回忆、朋友和爱情”。

三、女性形象特点及成因

(一)女性主体性:对抗父权中心意识的统治

主体性指的是人这一主体在社会实践中,在面对客体时表现出来的一种能动性。女性主体性则指“女性能够凭借自我意志进行劳动实践,并且通过实践证明自我价值,这个实践标准可以自我裁定而不是被动地接受他人的建构”[11]。三部影片中的女主角都是自己人生的主宰者,她们有学识、有才华、有梦想,既坚毅果敢又理性聪慧,在价值观念、两性关系和面对人生困境时的表现都与父权中心意识统治下的女性形象截然不同。

在价值观念上,影片中的女性不以男性、甚至主流社会的认可为自己的价值中心,而是以自我为行动的原点。马嘉丽不会为了获得邻居们的认可而使用除草剂、将葡萄树种得密密麻麻,也不会为了取悦杰哈这样难得一遇的合得来的男人而放弃对真相的探寻;米歇尔没有因为她曾描绘的唯一对象的离去而放弃画画,也没有在完成修补之后放弃寻找她的“新桥恋人”;而朱莉则拒绝回应媒体对于一个“知名作曲家的妻子”的期待,她想要逃离过往记忆带给她的痛苦,而非牺牲自我来承担起丈夫遗留的责任。在两性关系中,无论是勇敢聪慧、主动探寻真相,解开误会的马嘉丽,利用埃里克斯修补情感空缺、自证爱之能力的米歇尔还是为了减轻丧夫丧子之痛而与奥利维耶发生性关系然后潇洒离去的朱莉,都在感情中占据着绝对的主导权,掌握着两性关系的发展动向,而男性则在对比之下显得顺从和怯懦。在面对人生困境时,影片中的女性也都能够积极主动地采取行动。马嘉丽在误会好友伊莎贝拉与自己心仪的男人有染时,她没有选择逃避或沉默,而是冷静思考之后下定决心找出真相;米歇尔在面临失恋之痛时毅然选择放弃优越的物质生活,踏上了她的灵魂修补之旅;朱莉遭遇了家破人亡的巨大变故,却依然冷静而果敢地将过去埋葬,然后只身远去开启新的生活。

(二)非典型性:还原女性真实的生命经验

父权中心电影中的女性是“被类型化”和“被建构”的。从电影创立伊始“天使般甜美和儿童般无邪的维多利亚少女”到1950年代浮夸而性感的“爆米花女神”,再到六七十年代黯然失色的女性形象(风尘女子、被遗弃的情妇、情绪化的跛子、醉鬼……)[2],荧幕上的女性形象被男性话语所固化,表现着来自男性幻想的虚假女性特征。埃尔曼将男性话语中所表现的典型的女性特征概括为十一种:不定性、被动性、不安定(歇斯底里)、局限性(狭隘)、实用性、纯洁性、物质主义(现实性)、精神主义(空想性)、不合理性、顺从性、反抗性(魔女)[12],而本文所选影片中的女性形象既不符合这些“典型形象”的任何一种,也不属于几种“典型”的排列组合。

更可贵的是,这些脱离男权中心文化下“典型形象”的女性,也同样没有陷入“独立、坚强、勇敢、理性”等“新女性典型”的陷阱中,尽管她们身上的确具有这样的品质,却不能简单被概括为某一种固定的类型。《秋天的故事》中的马嘉丽,她既有“新女性”的特点:博学聪慧、独立坚强,对自然和葡萄酒事业满怀激情,又毫不避讳自己作为独身女性的柔弱:“我没腕力,粗活儿我就没辙了……尽管嘲笑我,但我需要帮手”。在面对自己“想要找个男人”的欲望时,她既表现得消极自卑: “我想认识男人但又不想主动”、“他不会想要乡下人……我太老了”,却又在遇到杰哈时主动自信地介绍起自己酿的酒。《红白蓝三部曲之蓝》中,尽管朱莉在割舍过去时表现地冷静而决绝,导演却细腻地刻画出她身为母亲的敏感和脆弱:她躲在被窝里观看葬礼,隔着屏幕溫柔抚摸着女儿那具小小的棺材,唯一一次为这场突如其来的惨剧落泪;她对老鼠有着难以克制的、生理性的恐惧,却在看到雏鼠时满是震惊和触动,并将自己变成一个孩子去寻求母亲的安慰。可见,90年代法国女性主义电影塑造的女性形象是生动立体、鲜活丰富的,她们普遍具有复杂的个性、丰富的经历和深刻的思想,不再是好莱坞经典式的、被男性话语所言说的女性“典型”。

(三)多元性:聚焦女性内部的个体差异

从80年代中期开始,女性主义理论发展由同一性(女性与男性的同一、女性内部的同一)进入第三个阶段的多重性,针对女性这个统一体内部每一个个体成员,肯定各个不同主体在权力、语言、意义关系上的差异,体现每一个女人的特殊性[3]。正如罗瑞蒂斯所说,“不同的女人拥有完全不同的历史,彻底的改变需要对女性之间差异的描绘及更进一步的了解。有些女人喜欢装扮,有些则蒙着面纱”[3]。因此,女性主义电影也逐渐开始关注女性的多重文化身份,结合时代、民族、种族、阶层、地域等多种因素揭示不同生存环境中的女性命运。

《秋天的故事》中,马嘉丽的乡下人身份在影片中被多次强调。一方面,“乡下”是她的事业、热情和理想所在,而另一方面,“乡下”在某种程度上又成为偏见的代名词:艾丽雅嘲笑她“可能连件洋装都没有”,艾提恩说她住的地方一定很“sauvage”(野蛮的,原始的),即便是与她是亲密无间、无话不谈的好友伊莎贝拉也不能理解她对自然和乡土的热爱。伊莎贝拉认为“乡下人比都市人更不做白日梦”,而马嘉丽恰好就是一个怀揣着梦想的葡萄农;伊莎贝拉抱怨芝麻菜的味道难闻死了,马嘉丽却说“往好处想,还有些芝麻菜,配沙拉吃是最棒的”;伊莎贝拉认为自己记不住野草的名字是“记忆力的问题”,而马嘉丽却说“是用心的问题”。由于缺乏相似的生活经历,伊莎贝拉无法与马嘉丽形成深层的精神共鸣。而杰哈“在阿尔及利亚的葡萄园长大”的童年和“对乡村生活的怀念”无疑与马嘉丽的移民、乡下人身份和对自然的热情相契合,成为二者“合得来”的精神基础。但这样的男人“难得一遇”,侧面反映出马嘉丽在文化身份认同上的困境。《新桥恋人》则在开篇就将镜头对准收容所中的流浪汉们,正如老汉斯所说:“一个女人在外面流浪,会被打、被强奸、酗酒、停经……会变得越来越虚弱,所有的生活全部坏掉。”米歇尔的扮演者比诺什更是长达一年混迹于巴黎街头的无家可归者中间,餐风露宿[10],以其出色的表演再现了底层女性的生存困境。

20世纪90年代的法国女性主义电影塑造和刻画了一群丰富多彩、复杂多变的荧幕女性形象。无论是《秋天的故事》中的马嘉丽,《新桥恋人》中的米歇尔,还是《红白蓝三部曲之蓝》中的朱莉都独立坚强、理性聪慧,能够凭借自我意志来行动,具有强烈的女性意识,充分体现了女性主体性。她们打破了父权中心意识下虚假而单薄的“女性典型”,也大胆地展现作为女性的柔弱、敏感和细腻,拒绝陷入“新女性典型”的陷阱中。同时,随着女性主义理论进入新阶段,不同阶层、民族、文化背景的女性命运也开始成为影片所关注的重点,女性主义已由“分析差异的压迫性”转变为“描绘差异的特殊性”。从早期个别导演作品中女性意识的萌芽到新浪潮时期的蓬勃发展,从七八十年代女性电影空间的开拓到九十年代的丰富多彩,法国女性主义电影的探索和发展从未停止。

参考文献:

[1]郑磊.20世纪90年代以来中国女性电影的女性主义解读[D].广西: 广西民族大学,2010.

[2]秦喜清.西方女性主义电影:理论、批评、实践[M].北京: 中国电影出版社,2008.

[3]应宇力.女性主义电影史纲[M].上海:上海译文出版社,2005.

[4]金丹元,曹琼.女性主义、女性电影抑或是女性意识——重识当下中国电影中涉及的几个女性话题[J].社会科学,2007(12).

[5]徐峰.法国女性导演与女性电影[J].戏剧,2006(3).

[6]袁智忠.外国电影史[M].重庆:重庆大学出版社,2012.

[7](法)雷米·富尼耶·朗佐尼.法国电影——从诞生到现在[M].北京:商务印书馆,2009.

[8]毛琦.追寻、认同与反思——20世纪90年代以后女性主义电影创作研究[D].北京:中国艺术研究院,2006.

[9]乔艳博.侯麦电影中的女性形象研究[D].天津:天津工业大学,2020.

[10]戴锦华.电影理论与批评[M].北京:北京大学出版社,2007.

[11]韦玉玲.当代电视剧女性主体性建构研究——以电视剧《都挺好》为例[J].西部学刊, 2021(6).

[12]张广利.重构女性主体性——一种后现代女权主义理论[J].湖南大学学报(社会科学版),2003(4).

(作者單位:华中师范大学外国语学院)

基金项目:本文系2021年度华中师范大学大学生创新创业训练项目《20世纪90年代法国女性主义电影中的女性形象研究》(项目编号:202110511054)研究成果。