大河村遗址三期四期彩陶罐“∽”纹探究

2021-01-16戴建增

戴建增

大河村遗址位于郑州市东北郊大河村西南约1公里的漫坡土岗上,1964年发现,1972〜2020年进行了27次考古发掘,揭开了大河村遗址神秘的面纱。目前的考古发掘和研究表明,大河村遗址距今6800〜3500年,延续长达3300年,文化内涵包括仰韶文化、龙山文化、夏、商文化,是豫中地区一处重要的史前聚落遗址。

“大河村仰韶文化共分七期,包括了仰韶文化发展的全过程。”①因此,大河村遗址出土的彩陶具有完整的传承发展演变轨迹,从而为彩陶纹饰的研究提供了便利。大河村遗址共计出土仰韶文化时期彩陶片2458片,其中白衣彩陶1133片,浅黄衣彩陶33片,红衣彩陶30片,彩釉陶38片,其余为无衣彩陶片②。彩陶的纹饰丰富多样,主要有直线纹、圆点纹、弧边三角纹、六角星纹、睫毛纹、∽纹、X纹、网纹、同心圆纹、太阳纹、月亮纹等纹饰。长期以来,学术界研究更多聚焦在神秘的由“圆点、曲线和弧边三角纹”组成的复合纹、天象纹等纹饰方面,忽视了其他纹饰的研究。笔者选取大河村遗址第三期、第四期出土的“∽”纹彩陶罐,拟在分析器形、纹饰演变的基础上,探究“∽”纹的源流和寓意。

一、相关器形

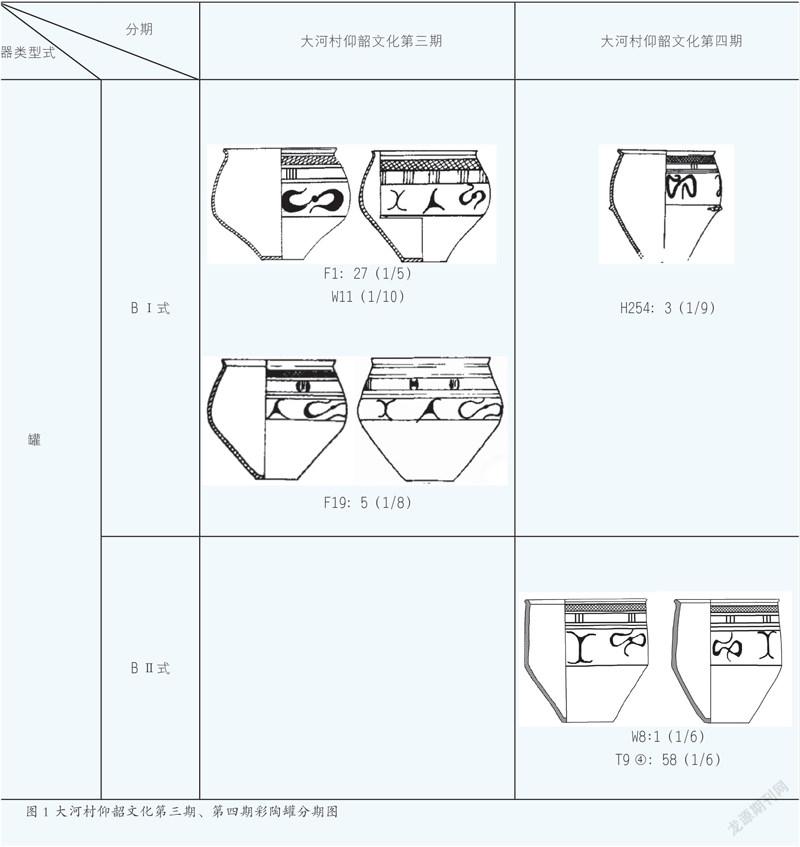

大河村遗址“∽”纹的出现较晚,在大河村仰韶文化第三期、第四期。另外载体单一,仅出现在彩陶罐上。根据已有的分期,将相关器形汇总,见图1。

(一)第三期

1.F1:27,BⅠ式,泥质,器表涂红衣。侈口,卷沿,尖唇,束颈,鼓腹,下腹内收,小平底。上腹部饰黑彩网纹、平行竖线纹、平行直线纹、“∽”纹、“X”纹、“人”纹。口径21、底径8、高23厘米。

2.W11,BⅠ式,泥质,器表抹光。侈口,卷沿,尖唇,束颈,鼓腹,下腹内收,小平底。上腹部饰黑彩网纹、平行竖线纹、平行直线纹、“X”纹、“人”纹、“∽”纹。口径30、底径15、高35厘米。

3.F19:5,BⅠ式,泥质,器表抹光。侈口,折沿,尖唇,束颈,鼓腹,下腹内收,小平底。上腹部饰黑彩网纹、平行竖线纹、平行直线纹、“X”纹、“人”纹、“∽”纹。口径28.4、底径10、高30.7厘米。

(二)第四期

1.H254:3,BⅠ式,泥质红陶。侈口,折沿,尖唇,深鼓腹,下腹内收。上腹部饰黑彩网纹、平行竖线纹、平行直线纹、“∽”纹、“X”纹。中腹部饰对称鸡冠纹。底残,口径31、残高34厘米。

2.W8:1,BⅡ式,泥質红陶。直口微敛,折沿,小圆唇,上腹微弧,下腹内收,小平底。上腹部饰黑彩网纹、平行竖线纹、平行直线纹、“X”纹、“∽”纹。口径24、底径10.5、高24.4厘米。

3.T9④:58,BⅡ式,泥质红陶。直口微敛,折沿,小圆唇,上腹微弧,下腹内收,小平底。上腹部饰黑彩网纹、平行竖线纹、平行直线纹、“∽”纹、“X”纹。口径19.6、底径9.3、高23.5厘米。

二、器形分析

大河村仰韶文化第三期中,F1:27、W11、F19:5都属BⅠ式彩陶罐,器形均接近,敛口、卷沿、鼓腹且最大腹颈远大于底径,图案亦有相似之处,共分三行,施于器物腹中部及以上。F1:27自上而下为网纹、竖线组与“∽”符号图案。而W11、F19:5自上而下依次为网纹、竖线组与“X”“人”“S”符号图案。F1坐落在第5层上,被第4层所压;W11打破第5层,被第4层所压;F19坐落在第3层,被第2层所压。则根据地层的叠压打破的层位关系以及陶器具有文化基因传承的属性,判断F1:27和W11的年代早,F19:5的年代晚,无法判断F1:27和W11谁更早。

大河村仰韶文化第四期中,H254:3属BⅠ式彩陶罐,W8:1、T9④:58属BⅡ式彩陶罐,三件器物器型均为折沿,直口微敛,纹饰自上而下均为网纹、竖线纹平行直线纹与“X”“S”纹符号图案,它们皆打破第4层,被第3层所压,无法判断早晚关系。

由此,根据“∽”纹彩陶罐的分期图和相对早晚关系,得知“∽”纹彩陶罐的器型演变规律:1.口沿:第三期以侈口卷沿为主,稍晚出现侈口折沿,并在第四期的BⅠ式中得到继承;第四期皆为折沿,新出现BⅡ式,直口微敛;2.腹部:第三期BⅠ式鼓腹突出,显胖;第四期BⅠ式、BⅡ式腹部微鼓,显瘦。尽管“∽”纹彩陶罐的器形随时间变化有所演变,但它们鲜明的共同特征是一脉相承的,即下腹内收,小平底。

三、纹饰分析

从纹饰组合看,不论大河村第三期,还是第四期,彩陶罐皆涂黑彩,纹饰集中分布在肩和上腹部。从上到下依次为:网纹,平行竖线纹,平行直线纹,“∽”纹(第三期为“X”纹、“人”纹、“∽”纹;第四期为“∽”纹、“X”纹)。其中,第三期的平行竖线纹饰四条,第四期减为三条;第三期的“∽”纹与“X”纹、“人”纹三者并存,而第四期“人”纹消失,转为“∽”纹、“X”纹二者并存,纹饰的删减某种程度上反映出彩陶的衰落。

从“∽”纹个体看,第三期BⅠ式彩陶罐的“∽”纹由圆点、圆弧构成。圆弧围绕圆点近似中心对称分布,圆点两侧圆弧的首尾线条细,中部线条粗,整体笔道圆润流畅。第四期BⅠ式H254:3的“∽”纹中间圆点消失,由一条扭曲的弧线构成,上部有粘连,首尾线条较细,中部线条较粗。第四期BⅡ式W8:1的“∽”纹由圆点、圆弧构成,圆点两侧圆弧的首尾线条细,中部线条粗,下部有粘连。BⅡ式T9④:58的“∽”纹无中间圆点,由一条弧线构成,首尾线条较细,中部线条较粗,下部有粘连。整体看,第三期BⅠ式彩陶罐的“∽”纹更加规整,流畅圆润,接近“∽”纹;而第四期BⅠ式、BⅡ式的“∽”纹都有粘连,笔道局促,较为粗糙,且弧线更加扭曲,已脱离“∽”纹的原始形态。“∽”纹早晚的发展演变,再次揭示出彩陶的衰落。另外,第三期BⅠ式彩陶罐的“∽”纹都有圆点,而第四期BⅡ式只有W8:1的“∽”纹有圆点,那么,依据纹饰由繁到简演变的一般规律,似可推出W8:1的年代早于T9④:58。

由此可见,此类彩陶罐的图案纹饰演变大致与器形同步进行,随着鼓腹程度减小,最大腹颈上移,图案和纹饰亦随之上移,三行变为两行,符号类图案由圆润舒展向局促拘谨甚至草率方向发展,显示着彩陶的衰落。

四、相关探究

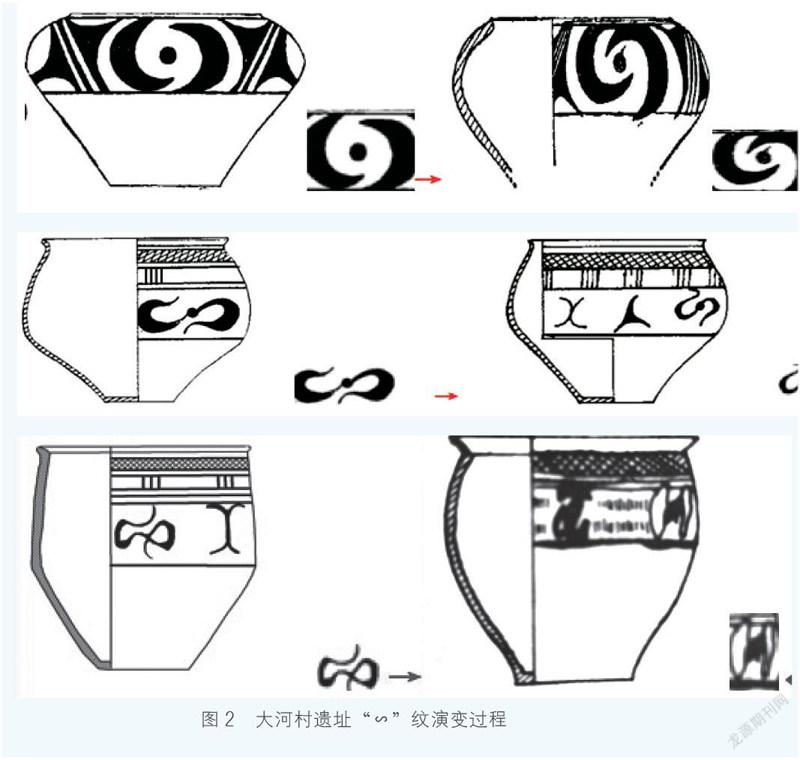

(一)“∽”纹源流

探究“∽”纹源流,对大河村仰韶文化第三期、第四期遗存定性是前提。关于大河村仰韶文化第三期、第四期的类型划分问题,李昌韬认为它们同属仰韶文化晚期,并分别命名为“秦王寨类型”“大河村类型”。③靳松安认为大河村仰韶文化第三期与第一、二期的文化内涵更接近,与第四期的差异明显,故“应将以大河村三期为代表的遗存划归仰韶中期阎村类型的最晚阶段,如此也就不宜再采用‘秦王寨类型’这一名称。同时鉴于豫中地区仰韶晚期遗存以大河村第四期最有代表性,因此我们同意用大河村类型来指代该地区的仰韶晚期遗存。”④笔者从靳说。此外,根据靳松安对仰韶文化的分期,庙底沟期代表仰韶文化中期,是仰韶文化发展的鼎盛期,彩陶臻于鼎盛,阎村类型属此期;西王村期代表仰韶文化晚期,彩陶逐渐减少以至消失,大河村类型属此期。

“∽”形符号纹为大河村三期、四期彩陶罐标志性纹饰,依据层位学和类型学分析,其中三期的F1:27和W11的年代早,F19:5的年代晚,另外根据纹饰繁简演变规律推测,极有可能的情况是F1:27又早于W11,所以三者早晚顺序应该为F1:27、W11、F19:5。本文前处已经谈到,第四期BⅡ式只有W8:1的“∽”纹有圆点,那么,依据纹饰由繁到简演变的一般规律,似可推出W8:1的年代早于T9④:58。“秦王寨文化的彩陶图案,以流行S形、X形、睫毛纹、穗形纹等纹饰为显著特征,这些图案的源头均可追溯至庙底沟文化中。”“显示了此类图案在大河村遗址发展演变规律。其中F1:27为最早的形象,形似以圆点为旋心的“双旋纹”,与大河村遗址二期敛口彩陶钵T11⑤A:83的“双旋纹”相似,此类“双旋纹”截取自庙底沟文化典型的“蔷薇科图案”的“双旋”结构,是“勾连形”图案的重要组成部分,”大河村三期遗存不管是前文认为的划分为阎村类型也好,还是划分归类为秦王寨文化也好,从考古学文化谱系上看,庙底沟文化(阎村类型),还包括后岗一期文化同为秦王寨文化的源头。⑤基于此,就大河村遗址来说,我们认为这些大河村三期、四期“∽”形符号纹源头来自二期双旋纹,早晚演变规律可能如下:Ⅲ式钵(采:56→)T11⑤A:83→F1:27→W11→W8:1→T9④:58→T1④:17。如图2大河村仰韶文化第三期既然划归阎村类型,且是最晚阶段,那么,阎村类型早、中段成为探索“∽”纹起源的重要阶段。可是,不论是阎村类型早段,还是中段,乃至同期的其他代表性遗存皆未发现“∽”纹的踪迹。依据目前的考古材料来看,在与大河村遗址三期时间相当的秦王寨遗址的第二期⑥以及王湾遗址二期⑦的彩陶都有“∽”纹,据此,笔者判断“∽”紋最早诞生于大河村遗址仰韶文化第三期(意即本文的阎村类型晚段)。

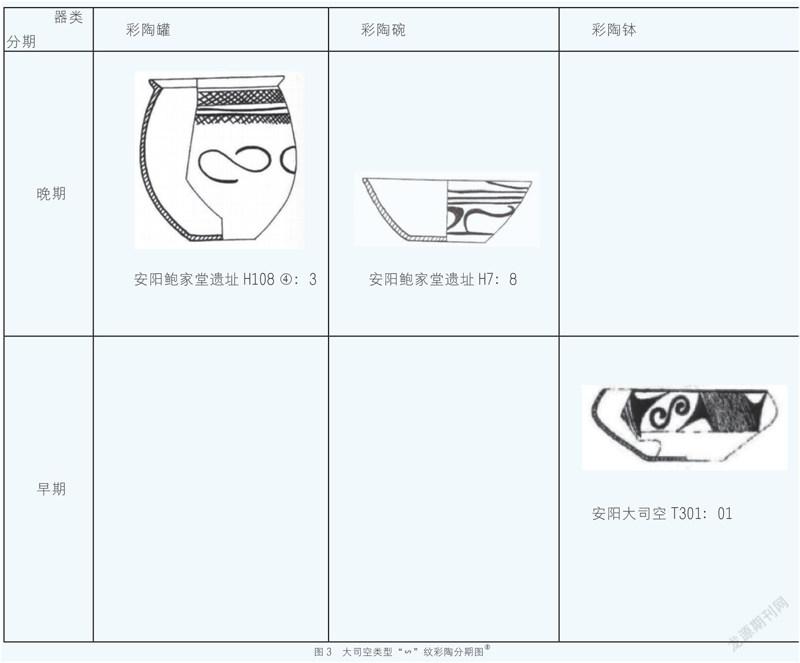

接下来,“∽”纹的流向需着重考虑仰韶文化晚期的大司空村类型、大河村类型。大司空村类型主要分布在豫北、冀南和冀中西部地区。它的“∽”纹多反向,其载体除了罐,还有碗、钵,代表性器物见图3。根据大司空村类型早期安阳大司空T301:01彩陶钵饰“∽”纹,可知,大河村“∽”纹直接影响到大司空村类型。大司空村类型在吸纳“∽”纹后,加入创新,使“∽”纹发生变异,晚期呈反向,从而体现新的地域性特征。另外,大司空村类型的“∽”纹无中间圆点,与大河村第四期BⅠ式H254:3、BⅡ式W8:2的“∽”纹类似,笔者就此认为大河村“∽”纹对外传播始于大河村第四期。同时也说明,仰韶晚期,豫中大河村类型对豫北大司空村类型产生一定的影响。严文明曾在《大司空类型彩陶之分析》一文中明确指出,“大司空类型的彩陶的器型和纹饰与秦王寨类型的彩陶十分相似,尤其是大司空类型彩陶分布区南面的安阳地区受到的影响更为强烈,而且愈是晚期愈发明显,那就是以带状网格纹为代表的花纹的普遍化。”凡此种种,再次表明仰韶文化晚期,豫中和豫北地区存在密切的文化互动。

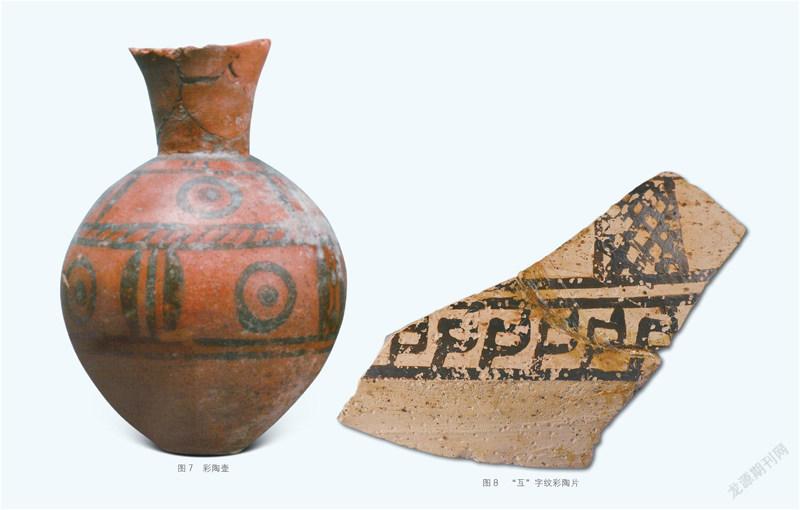

大河村类型里,大河村第四期不在赘述,它由大河村第三期直接发展而来。重点是西山第五组,它属于大河村类型晚段⑨。西山第五组陶器中有件彩陶壶H757:6。“红陶。上腹饰红彩平行线、~形纹、弧形组合纹饰等,下有鸡冠耳。”⑩见图4。由H757:6彩陶钵的“~”纹属反向“∽”纹,推测西山第五组“~”纹的源头或许是大司空村类型晚期。

(二)“∽”纹寓意

大河村遗址“∽”纹寓意的研究鲜见,就目前看到的,只有张朋川《中国彩陶图谱》一书中的有关论述。张朋川认为大河村、秦王寨类型的“∽”纹寓意飞鸟。“夸张鸟在飞翔时张开的双翅,变化出旋式的图案。最初以鸟头为中心,双翅相反地旋转,后来,双翅拉长,更加折曲。再后来高度简化,鸟头消失,变成横S纹,成为类似符号的纹样,不再是具体的对鸟写实的摹绘。”(图5)。

然而,根据前文对大河村“∽”纹的演变分析,笔者提出疑义:

第一,笔者的分析虽然同张朋川对飞鸟纹的演变推测近似,圆点逐渐消失。但是,一方面,大河村第四期“∽”纹的弧线更加扭曲,已脱离“∽”纹的原始形态;另一方面,大河村“∽”纹对外传播发生变异后,呈反“∽”状。那么它依然可以象征飞鸟吗?

第二,张朋川既然认为“∽”纹象征飞鸟张开双翅,那么,围绕圆点的线条从内向外应由粗变细,可图1彩陶罐的“∽”纹、图4的“∽”纹却并未突显,有悖常理。

关于“∽”纹寓意,不妨从索全星提出的“彩陶古易”概念中得到启示,他在《华夏文明起源的考古学观察》一书中对大河村遗址、大河村文化彩陶纹饰,甚至更早的裴李岗文化“∽”纹刻划符号进行了梳理研究,认为大河村遗址出土的彩陶盆(图6)、彩陶钵、彩陶壶(图7)、“互”字纹彩陶片(图8)上的图案是“太极阴阳”图案的表达形式,彩陶钵可以看作是绘饰有“太极阴阳”鱼图纹的彩陶盆的简化形式,另外,陶壶中的圆点外周圆圈表达了“太极”最初混元一体的形态,大河村文化的“易”即“太极”以彩陶的形式表现得丰富多样,彩陶古易是“周易”的祖源,华文化、夏文华、商周文化是对“古易”文化演绎和发展,形成了古易→彩陶古易→周易谱系。所以,鉴于本文对彩陶罐“∽”纹演变来看,“∽”纹有可能是来源于图6中④彩陶钵的纹饰演变而来,进而我们认为它是仰韶文化时期古易思想和太极阴阳的表达形式。

大河村遗址仰韶文化“∽”纹彩陶罐,器形由腹部微鼓趋向较瘦,纹饰由繁复转向简单草率。“∽”纹诞生于大河村第三期,第四期逐渐衰落,但与此同时,同类型的郑州青台、点军台、秦王寨和洛阳王湾等遗址大量广泛存在,并开始对外传播,并影响到大司空村类型。后者的“∽”纹在晚期演变为反向“∽”纹,大河村类型晚段西山第五组反向“∽”纹或许就源自大司空村类型晚期。由此说明,仰韶文化晚期,豫中和豫北地区存在文化互动。关于“∽”纹的寓意,提出了疑义,未能进一步提出新见解。