万物毕照

2021-01-16谈晟广

谈晟广

中国铜镜的制作,始于青铜时代,曾跨越了长达3000余年的历史,直至19世纪末、20世纪初才因玻璃镜导致的技术革新而退出历史舞台。铜镜在古代不仅是日常生活中用于照容的实用器,同时,变化无穷的样式、纹饰和铭文等也使其成为具有丰富文化内涵的艺术品,是体现不同时期哲学、思想、文化、宗教、艺术、科技和民俗历史变迁的重要载体。

中国之先民,用监盛水以为镜。监,就是“”或“”,后演变为用青铜制作的镜鉴。因为铜镜能照察审辨,从而引申出警戒或引为教训的意思,故古人多以镜鉴寓理。上古之书《尚书·酒诰》记载:“古人有言曰:‘人无于水监,当于民监。’”意即人不要把水当作镜子,而应当把人民当作镜子。《墨子·非攻》则进一步阐释道:“古者有语曰:‘君子不镜于水,而镜于人。’镜于水见面之容,镜于人则知吉与凶。”在此理论基础之上,汉唐时便产生了著名的君子“三鉴”——汉荀悦《申鉴》曰:“鉴乎古,鉴乎人,鉴乎镜。”唐太宗因敢于直言进谏的魏征病故而感叹:“以铜为鉴,可正衣冠;以古为鉴,可知兴替;以人为鉴,可明得失”(《新唐书·魏征传》)。鉴于此,宋司马光更是撰写300多万字的《资治通鉴》,通过描写事关国家盛衰、民族兴亡的历史事件以警示后人。镜鉴不仅是观容貌、正衣冠之用,还能让人们更好地认识自我,映照心灵。

清华大学1958级学生王纲怀先后向母校捐赠了300余面中国古代铜镜,现已成为清华大学艺术博物馆的重要馆藏。这批铜镜不乏精品,可作为序列基本完整的珍贵标本,真实再现中国各个历史时期的铜镜文化与艺术发展历程,不仅可满足于学校的教学、科研和展示之用,同时也是激发我们持续完善中国古代铜镜收藏体系和构建中国古代铜镜学术研究体系的动力,更是我们决定在清华大学110周年校庆之际,举办本次特展的缘起。我们以基本馆藏为基础,在国内多家文博机构和私人藏家的大力支持下,优中选优,挑选了300余面各具代表性的中国历代铜镜精品,除了向校内师生和校外观众呈现一个视觉盛宴外,也希望每一位观者,皆拥有一颗万物毕照的内心。

远见天心:中国铜镜的起源与战国时代的初兴

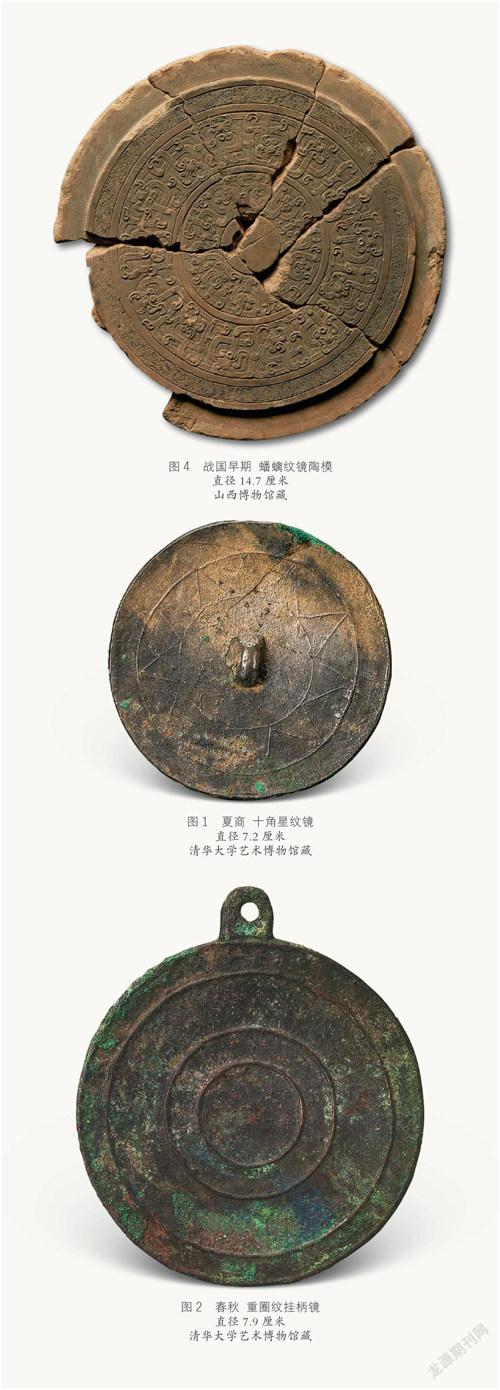

目前学界普遍认为,已知中国时代最早的两面铜镜,正式出土于青海和甘肃两省的齐家文化(距今约4300~约3500年)墓葬。齐家文化的年代下限,可能已进入商代(公元前16世纪初~约公元前1046),而河南安阳殷墟也先后出土了约6面纹饰简单的铜镜。除此之外,整个西周(约公元前1046~前771),直至春秋晚期~战国初期(公元前5世纪前后),中原地区正式出土的铜镜,与新疆、河西走廊、北方长城地带等中国边疆地区相比,不仅在数量上屈指可数,而且在样式和纹饰上均带有浓厚的外来文化因素,在技术上则与商周时期高度发达的青铜文明完全不相匹配。这就引发了一个重要的学术命题—中国铜镜究竟是起源于中国本土,还是暗含了早期东西文化交流的密码?世界上最早的铜镜起源于近东,有学者相信,中国铜镜当源自欧亚草原游牧民族所起到的文化中介作用,但是,由于考古资料的缺乏、证据链的不完整性,目前尚无法给出清晰答案。

从考古证据来看,春秋晚期(公元前5世纪)山西地区生产的晋系铜镜,当是最早确立中国铜镜本土风格的镜种。从战国早中期(公元前5~前4世纪)开始,中国铜镜逐渐呈现爆发式发展,并在战国晚期(公元前4~前3世纪)形成了成熟的制造体系。中国早期铜镜背面的纹饰,以几何纹、素镜为主;春秋战国时期的铜镜,在很大程度上受到同时期青铜器和纺织品等纹饰的影响,主要有动物纹、花叶纹、抽象纹饰、连弧纹等;在地域风格上,则形成了以晋地(山西)为代表的北方系动物纹镜,以楚地(湖北、湖南、安徽等)为代表的楚系铜镜和以关中为代表的秦系铜镜等;战国时期,还出现了复合镜、错金银镜、镶嵌镜、彩绘镜等技艺精湛的特种工艺镜,从而使得战国晚期成为中国铜镜文化与艺术发展史上出现的第一个高峰。

钦若玄象:浓缩天道宇宙观的汉魏晋南北朝铜镜

公元前223年,楚国为秦所灭,经历了秦帝国短暂的15年(公元前221~前207),刘邦建立汉朝(公元前202~公元220)。西汉初,政治制度上大多继承自秦,而文化上却更多体现出楚文化的影响。西汉早期铜镜即主要是在楚式镜(主要是蟠螭类)基础之上的延续,带有铭文寄意的铜镜开始大量涌现,成为表现铜镜文化和思想内涵的重要载体,草叶纹(铭文)镜是西汉初较早成熟的镜种,其后先后流行星云纹镜、圈带铭文镜、四乳(多乳)四灵禽兽纹镜、博局纹镜、画像镜、龙虎纹镜、神人神兽纹镜、变形方花纹镜和特种工艺镜等主要镜种,类别繁多,制作精良,从而使得两汉、新莽成为中国铜镜发展历史上的第二个高峰期。上述诸种铜镜,无论怎么千变万化,核心纹饰均是以延续自战国的方花纹和连弧纹为主构成的同心圆式结构:以纽座(主要有圆形纽、兽形纽、博山形纽等)为圆心,形成圆形或方形的纽区,纽区边缘时有铭文;最外的边缘区多凸起,西汉中后期以前基本无装饰,西汉晚期至东汉铜镜多见装饰连续纹样;纽区和边缘区之间,则是主纹饰区或铭文区,铜镜的种类划分和定名,也主要依据这个区域的内容表现。西汉初期铜镜尚有地纹,西汉中期以后地纹消失。早期草原式铜镜的同心圆式结构,或与草原地带表现太阳崇拜信仰的考古遗存表现出高度的一致性。随着春秋战国时期风格的本土化,铜镜纹饰的象征性便无疑转向了中国先民自古信仰的“天”和“道”。人们在“观象授时”的过程中,以北天极为中心,自觉地遵循周天星宿的运行规律,从“天文”到“人文”,以“化成天下”,逐渐建立了一套完整的以天文为核心的人间秩序。这种观念,笼罩了整个两汉新莽时期,且被不断地加强,从而体现在铜镜的纹饰上—与同时代金属器、漆器、壁画、画像石、织品等其他考古遗存一样,是时人对于宇宙时空理解方式的图绘式反映。魏晋南北朝时期(220~589),可能因为社会动荡,朝代更迭频仍,铜镜的题材、纹饰和工艺等基本均是汉镜的延续,且极少发现精品。

朗兮万方:映照盛世的隋唐五代铜镜

随着魏晋时期与中亚、南亚地区文化交流的日益频繁,一些带有明确异域元素的纹饰开始出现在北朝末期的铜镜上。隋朝(581~618)统一全国后,铜镜艺术再度繁荣,并在唐代(618~907)迎来鼎盛期。隋至初唐,流行以四灵为主纹饰的铜镜,间或出现花卉、龙凤、飞天、十二生肖等辅助纹饰,通常外圈有3~6言或杂言铭文。东汉魏晋南北朝时期流行的神兽纹,逐渐演变成了瑞兽纹(初期像犬类,形象成熟后更像狮子),随着高宗、武周时期西方葡萄纹饰的流行,最终发展为唐代负有盛名的瑞獸葡萄纹镜。初唐后期到盛唐,特别是在开元盛世,是各种龙纹镜、花鸟禽兽纹镜、瑞花纹镜和宗教题材镜大盛的时期,同时,极富画面感的人物和山水形象也成为铜镜纹饰的重要表现形式,更有螺钿、金银平脱、金壳银壳、镶嵌宝石等特种工艺镜,从而迎来中国历史上铜镜文化和艺术的极度繁盛期,《全唐诗》中咏镜诗达千余首,亦可见一斑。汉唐之间,中国造型艺术状物技法的发展历程,经历了三部曲的演变—古拙的正面风格、圆柱形式、有肌肉起伏的三维立体形塑(方闻“汉唐奇迹”)。与此相应,唐代人物、动物和花卉等艺术形象也普遍有着立体的视觉效果,唐代许嵩在《建康实录》中称之为“凹凸画”。很明显,这是外来艺术中的明暗法造型技巧,逐渐激发出中国艺术家对模拟写实主义的崇尚,又经过中国趣味的改造之后,最终成就了中国唐代艺术在三维再现方面的精深造诣。宋苏轼曾感慨:“画至吴道子,古今之变,天下之能事毕矣。”这种汉唐艺术史上重大的视觉结构之变化,也同样体现在铜镜的纹饰上。唐段成式《寺塔记》用“身若出壁”来形容壁画上凹凸画法赋予所绘魔女的立体动感,而唐代铜镜中的人物、花鸟、禽兽、山水画等各种题材,无一不具有呼之欲出的“出镜”动感。在唐代绘画作品遗存相当罕见的情况下,铜镜与敦煌壁画、出土壁画、出土绢帛画和器物纹饰等一起,让我们从中一窥绚烂大唐艺术的风华。

明镜喻道:缤纷各异的辽宋金元明清铜镜

唐末,社会极度不稳定,进入五代(907~960)时期,政权更迭频繁,中原与南方铜镜的发展呈现出衰微的迹象。不过,随着北方契丹族建立辽(907~1125)、赵匡胤建立宋(北宋960~1127,南宋1127~1279)和女真族建立金(1115~1234),跨越近4个世纪的宋辽金时期,中国古代艺术和文化,在文学、书法、绘画、工艺美术等诸方面迎来了又一座高峰—此一时期的铜镜,无论从制作工艺还是从艺术成就等层面,均有了全新的发展,并直接影响了其后元、明、清6个多世纪的铜镜艺术。

辽代前期和宋初的铜镜,仍是唐代高锡低铅铜镜的延续,随着翻砂技术的流行,不易碎裂的低锡高铅铜镜逐渐占据主流。翻砂工艺制作铜镜更简便,可批量化生产的同时(如湖州镜),却也导致大多数铜镜偏小偏薄,且精品率极低,以至于一度给我们造成了宋、辽、金铜镜完全衰落的错觉。事实上,宋辽金精品铜镜的艺术性极高:花卉植物纹样在宋辽金时期铜镜上更加繁富多样;表现仙道、典故等主题的人物故事镜得到空前发展,刻画精细,再现性的画面感,可媲美宋画;鱼、龙、凤鸟等主题铜镜也造型生动,精品迭出;铜镜的宗教属性得到加强,映照了一个时代不同地域的精神信仰,辽金镜更多体现佛教主题,宋镜更多体现道教主题,特别是异形镜,有独特的虚玄神秘之美。除了少数特殊工艺镜之外,元(1271~1368)、明(1368~1644)、清(1644~1911)时期的铜镜,工艺与纹饰基本是宋、辽、金铜镜的延续,然宗教性日益减弱,民俗性逐渐增强,常见多宝镜、吉语镜等。随着西方玻璃镜在清代中后期的流行,铜镜逐渐退出中国的历史舞台,但源于镜鉴的核心思想观念,将作为珍贵的精神遗产,一直映照在我们心中。

皆悉照见:宗教主题铜镜

本单元主要分阳燧、佛教主题镜和道教主题镜三个部分。

阳燧,是古代利用聚光原理照日取火用的凹面铜镜。阳燧的起源可能较早。先秦用阳燧取火在祭祀时点燃明烛,汉代仍承袭此制。据汉王充《论衡·率性篇》、高诱注《淮南子》等记载,古人通过阳燧将日光反射聚焦引燃艾绒而得火。在宋代沈括《梦溪笔谈》中,明确地指出了阳隧是凹面镜,故能聚光;凹面镜将太阳光照到镜面上,反射回来的多束光线皆聚向凹面镜内,在离镜一、二寸的地方形成了焦点,在焦点处引发火。阳燧的引火于日之功用,被认为具有与天相通、辟除不详的功效。

通过本馆所藏三国吴“佛”字铭铜镜,可知“佛”替代“浮屠”或始于吴地支谦,对于探究早期佛教历史具有非常高的学术价值。三国、两晋时期的佛像镜,反映出佛教入华早期与本土神仙信仰混合的状态。唐代铜镜纹饰,多有佛教因素,如莲花纹、宝相花纹、莲花化生纹和“”字纹镜等。五代宋初,涌现大量在镜面线刻佛像的供养镜,此工艺远播日本。遼代崇佛,始于辽太祖阿保机,兴于辽圣宗,至辽兴宗时达到极盛,故辽代佛教主题铜镜众多,多见线刻佛像镜、梵文镜。宋金时期,多有佛道杂糅元素的铜镜,如渡海镜中,就有观音、罗汉、二仙等多个版式。元代密宗盛行,其佛教镜中也以密宗主题为多,多见准提镜、梵文镜等。

汉代原始道教,神、仙、鬼、巫等多种观念杂糅,铜镜纹饰与铭文便多受影响,如镜中的西王母和东王公图像、神人神兽纹和龙虎纹等。南北朝时期,游仙文化大兴,又出现了许多志怪小说,为隋唐铜镜中出现大量仙道类题材奠定了思想、文化基础。唐代,成玄英、杜光庭等人发展继承了道家“涤除玄鉴”思想,将其引向宗教实践,司马承祯献含像镜表文,并进献其所特制之镜,强调了铜镜的宗教法力,从唐传奇中亦可见时人对古镜辨别妖邪、逢凶化吉的神异功能描写。唐代常见道教相关铜镜,如四神十二生肖、神仙人物等,其中尤以八卦纹最具道教特色。唐代八卦镜种类丰富,常与符、星象、铭文等组合,组成丰富多彩的样式。此外在唐代出现的五岳镜也与道教《五岳真形图》的神异化相关,时人认为其具有护身功效。宋代多位帝王崇信道教,道教发展大兴,宋代铜镜的许多方面,都体现了道教的影响,仙道故事镜常见降龙伏虎、洞天访道、天师除魔斩蛟等道教故事。龙虎镜是内丹修炼观念的体现,道教符号、道教咒语铭文和异形镜等,又通常融入大量道教的玄秘感,可能具有一定的辟邪功效,并在元、明、清三代一直广泛流传。