红椿半同胞家系苗期生长变异及选择研究

2021-01-16王树山肖兴翠何芝然杨滨豪张新叶

彭 建,王树山,肖兴翠,何芝然,杨滨豪,张新叶

(1四川省林业科学研究院,成都 610081;2湖北省林业科学研究院,武汉 430075)

0 引言

红椿(Toona ciliata)为楝科香椿属大乔木,生长迅速、树干通直、材质红褐色,木纹美丽,有“中国桃花心木”之称,是国内亚热带及热带地区速生珍贵用材树种,具有很高的经济价值和开发前景[1],主要分布在福建、湖南、广东、广西、四川和云南等地[2]。红椿在天然环境中天然更新能力差[3],加上过度采伐,各地资源逐渐变少[4],1999年被列为国家第一批Ⅱ级保护濒危种[5]。四川省把红椿作为优先发展的6个珍贵用材树种之一,在川南地区、攀西地区优先发展[6]。对国内红椿资源进行收集、评价和研究,对于红椿资源的保护和开发利用具有重要意义。红椿花朵细小,雌雄同花,杂交育种难度大,半同胞家系间存在较为丰富的变异,具有很大的遗传改良和良种选育空间和潜力[7],是红椿良种选育的重要材料。目前,国内外学者对红椿天然资源的种群结构[8-12]、优树选择[13-15]及种实变异[16-17]方面进行了大量的研究。苗期选择是良种选育的基础,文卫华等[18]对20个湖南红椿家系在湖南桃源、李庆洪等[19]对14个来自8个省的红椿家系在四川汉源、黄国伟等[20]对江西、福建、广东的5个红椿家系在武汉进行了苗期生长比较。湖北红椿资源丰富[21],湖北省林业科学研究院和湖北生态工程职业技术学院做了大量的研究工作,王瑞文等[22]对7个恩施种源、毛燕等[23]对14个湖北种源、张亚东等[24]对6个恩施种源的红椿优树半同胞家系在湖北地区进行了苗期生长比较,但湖北的红椿资源在四川苗期生长如何,目前只有李庆洪等[19]对湖北恩施1个半同胞家系与其余13个家系在汉源进行了苗期比较,尚未见在四川进行大量湖北红椿种源的苗期生长研究。在四川泸县玉蟾山试验基地,笔者对湖北省林科院提供的以湖北种源为主的红椿优树半同胞家系种子进行容器育苗,测定和比较了1年生红椿半同胞家系苗苗期生长性状,旨在初步筛选出优良的红椿半同胞家系,为红椿家系的苗期选择及后期的良种选育提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验地点、时间

试验地位于四川省泸州市泸县的玉蟾山(105°23'E,29°09'N),海拔350~550 m,属亚热带湿润季风气候,年平均温度17.1℃,年最高温度39℃,年最低温度-1℃,年有效积温5300℃,年降雨量1110 mm,无霜期320天左右。苗圃地的土壤为黄沙土。2019年春对21个红椿家系进行分家系播种育苗。

1.2 试验材料及来源

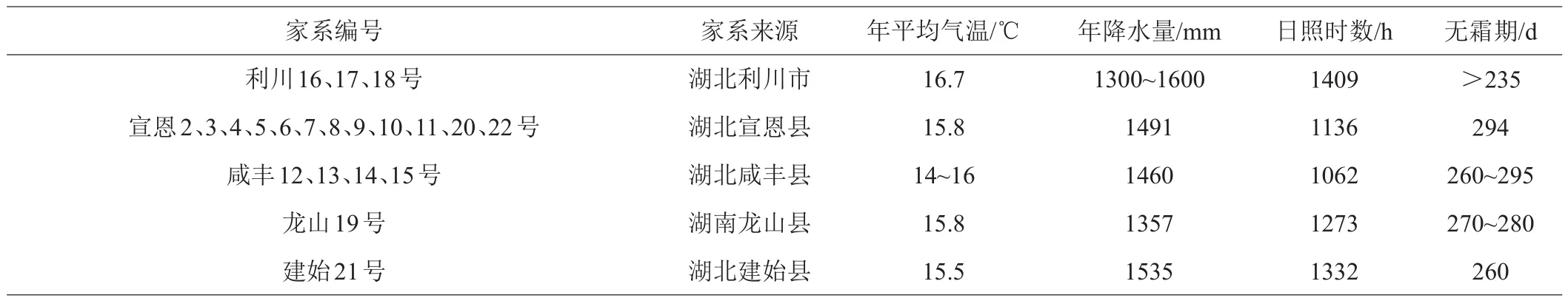

参试的21个红椿种子由湖北省林科院提供,是在湖北省利川市、宣恩县、咸丰县、建始县和湖南省龙山县5个地区选择的优树的半同胞家系种子,各地海拔均在800 m以下,气候情况见表1。

1.3 试验设计及育苗方法

2019年3月,对21个红椿半同胞家系种子进行分家系播种育苗。播种到整平的苗床培养芽苗。5月幼苗长到4~5片真叶时,移栽到直径6 cm、高8 cm的无纺布容器袋中,每个家系均移栽50株小区,3次重复。基质按照体积比泥炭:椰糠:土=4:3:3配制,容器袋紧密摆放在整平的地面,四周用土压实,移栽后盖遮阳网1个月左右。之后采用相同的方法进行苗期管理,育苗方法参照《红椿苗木培育技术规程和质量分级(DB43T 1028—2015)》[25]。

1.4 数据测量及分析

2019年11月苗木停止生长后,用游标卡尺测量地径,用直尺测量苗高,各家系均测量小区中间30株,3次重复。采用Excel 10进行数据整理,SPSS 17.0进行方差分析及多重比较。变异系数(C)、家系遗传力(h2)、遗传增益(△G)、现实增益(G)计算如式(1)~(4)。

表1 不同来源家系气候情况

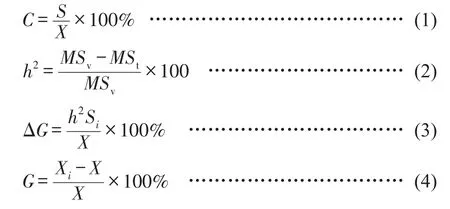

式中,S为标准差,X为某一性状的群体平均值,MSv为处理间均方,MSt为处理内均方[26],Si为家系选择差,Xi为个体平均数[27]。

2 结果与分析

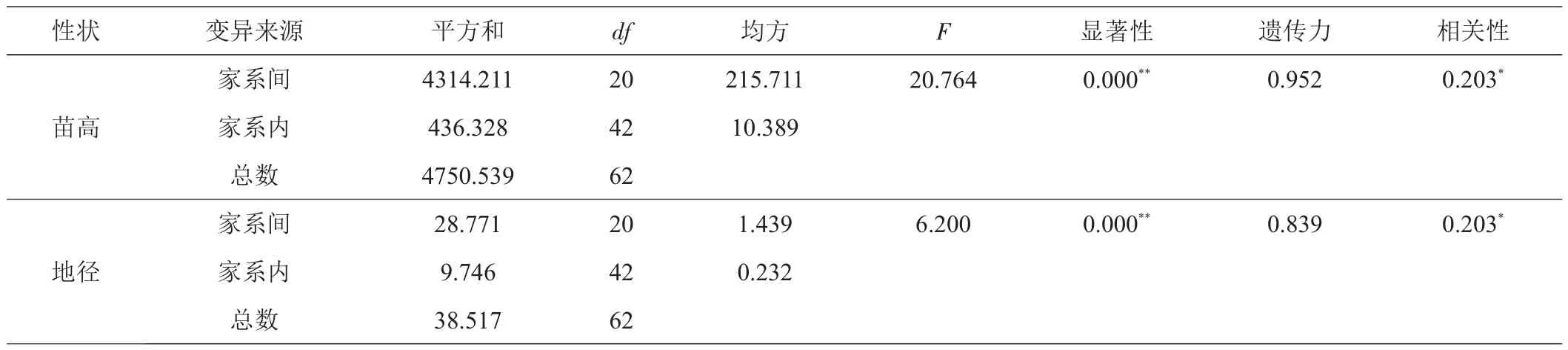

由表2可见,21个红椿半同胞家系间的地径和苗高均有极显著差异(P<0.01),表明家系间变异较大,有很好的苗期选择潜力,可进一步开展苗期优良家系选择。苗高和地径遗传力分别为0.952和0.839,遗传力均较大,苗高的遗传力大于地径,表明苗高受遗传的控制比地径更大。

对苗高和地径进行相关性分析,相关性系数为0.203,表明两者之间有显著(P<0.05)的相关性。

2.1 不同家系苗高生长变异

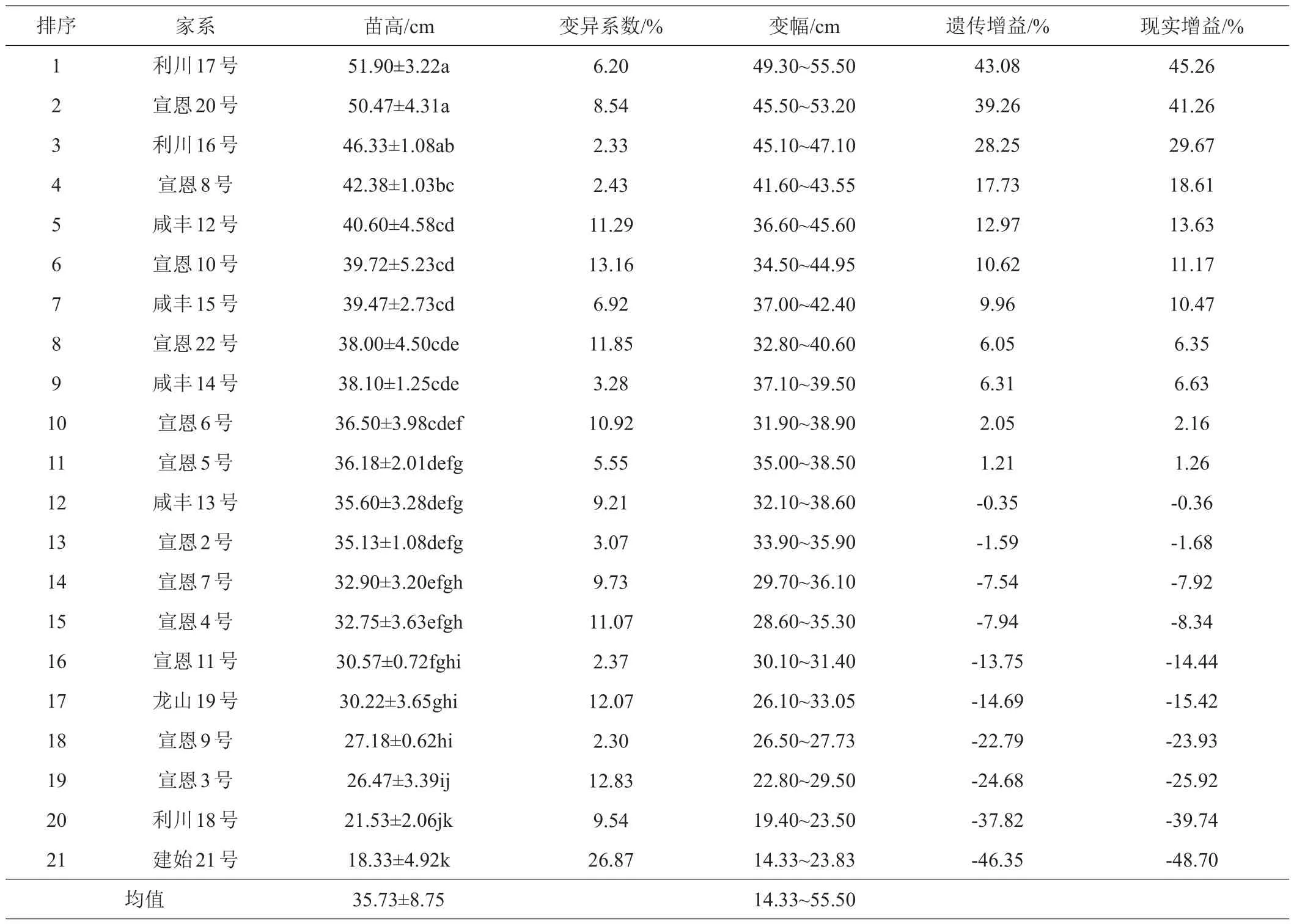

由表3可见,21个红椿半同胞家系平均苗高为35.73 cm,超过平均值的家系有11个,占家系总数的52.38%;21个家系苗高的变异系数除‘建始21号’外均小于15%,表明家系内苗木生长较为均匀一致,而‘建始21号’在苗高方面存在丰富的遗传变异,可在其中进行超级苗选择利用。21个家系苗高变幅为14.33~55.50 cm,不同家系之间差异显著(P<0.05)。21个家系中以‘利川17号’和‘宣恩20号’的苗高最大,苗高分别为51.90、50.47 cm,分别超过平均苗高45.26%和41.25%,2个家系与‘利川16号’有差异但差异不显著,但均显著高于苗高不大于42.38 cm的18个家系;苗高变幅分别为49.30~55.50、45.50~53.20 cm,生长较为均匀,遗传增益分别为43.08%和39.26%,现实增益分别为45.26%和41.26%。其次是‘利川16号’,苗高为46.33 cm,超过平均苗高29.67%,与‘利川17号’、‘宣恩20号’及‘宣恩8号’3个家系有差异但差异不显著,但显著高于苗高不大于40.60 cm的17个家系;苗高变幅为45.10~47.10 cm,生长均匀,遗传增益和现实增益分别为28.25%和29.67%。

2.2 不同家系地径生长与变异

由表4可见,21个红椿半同胞家系平均地径为4.93 mm,超过平均值的家系有11个,占家系总数的52.38%;21个家系地径的变异系数除‘宣恩8号’外均小于15%,表明20个家系内苗木生长较为均匀一致,而‘宣恩8号’的地径则存在丰富的遗传变异;地径变幅为3.03~6.64 mm,不同家系之间差异显著(P<0.05)。21个家系中以‘利川17号’的地径最大,地径为6.26 mm,比平均值高26.98%,与‘宣恩10号’、‘宣恩20号’和‘利川16号’3个家系有差异但差异不显著,与其余17个家系均有显著差异;地径变幅为5.82~6.64 mm,生长均匀,遗传增益和现实增益分别为22.61%和26.96%。其次是‘宣恩10号’,地径为5.92 mm,比平均值高20.08%,与‘利川16号’、‘利川17号’、‘宣恩6号’、‘宣恩20号’、‘咸丰13号’、‘咸丰14号’、‘咸丰15号’及‘龙山19号’8个家系有差异但差异不显著,但显著高于地径不大于4.98 mm的12个家系;地径变幅为5.04~6.41 mm,生长较为均匀,遗传增益和现实增益分别为16.77%和20.07%。排在第3位的是‘宣恩20号’,地径为5.84 mm,与地径不小于4.97 mm的10个家系有差异但差异不显著,但显著高于地径不大于4.87 mm的10个家系,地径生长均匀,变幅为5.47~6.14 mm,遗传增益和现实增益分别为15.41%和18.44%。

表2 不同家系苗期方差分析

表3 不同家系苗高生长变异

2.3 不同家系苗期比较与选择

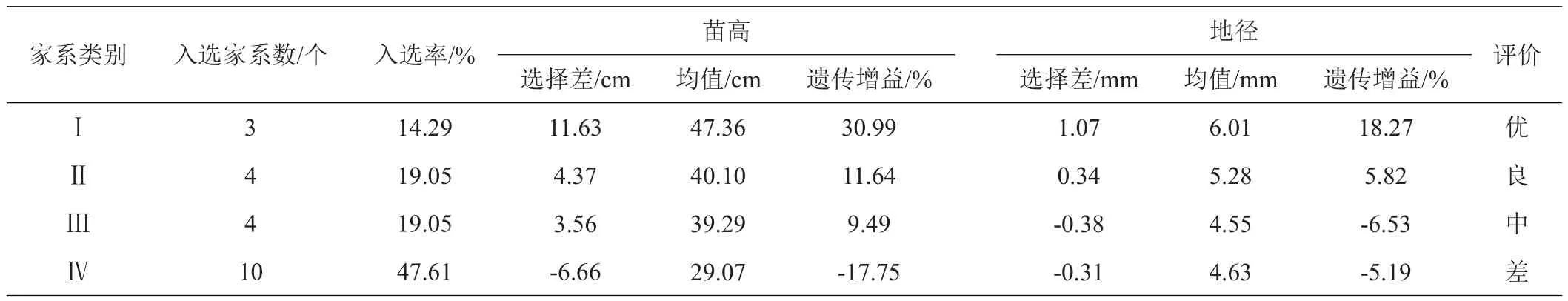

21个红椿半同胞家系苗高的遗传力大于地径的遗传力,因此以苗高为主、地径为辅进行苗期家系选择,将21个家系分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ4类,遗传增益大小为Ⅰ>Ⅱ>Ⅲ>Ⅳ,其中Ⅰ类家系苗高和地径的遗传增益均在10%以上,定为优等家系;Ⅱ类家系苗高和地径的遗传增益均为正值,定为良等家系;Ⅲ类家系苗高的遗传增益为正值,地径的遗传增益为负值,定为中等家系;Ⅳ类家系苗高和地径的遗传增益均为负值,定为差等家系。按照以上原则将21个家系进行分类,结果见表5。

由表5可见,Ⅰ类家系共3个,包括‘利川17号’、‘宣恩10号’、‘宣恩20号’,入选率14.29%,苗高和地径选择差分别为11.63 cm和1.07 mm,苗高和地径平均值分别为47.36 cm和6.01 mm,苗高和地径平均遗传增益分别为30.99%和18.27%,苗高和地径增益均较大,为优等家系。Ⅱ类家系包括‘利川16号’、‘咸丰14号’、‘咸丰15号’及‘宣恩6号’4个家系,入选率19.05%,平均苗高和地径分别为40.10 cm和5.28 mm,遗传增益分别为11.64%和5.82%,苗高和地径均有一定的增益,为良等家系;Ⅲ等家系包括‘咸丰13号’、‘龙山19号’、‘利川18号’和‘宣恩11号’4个家系,苗高选择差和遗传增益均为正值,但地径的选择差和遗传增益均为负值,苗高生长较好,但地径生长较差,为中等家系;Ⅳ等家系包括‘宣恩2号’、‘宣恩3号’、‘宣恩4号’、‘宣恩7号’、‘宣恩9号’、‘宣恩11号’、‘咸丰13号’、‘龙山19号’、‘利川18号’、‘建始21号’10个家系,其苗高和地径的选择差均为负值,长势较差,平均苗高和地径均比21个家系的平均值低,为差等家系。

3 结论

21个红椿半同胞家系1年容器苗的平均苗高和地径分别为35.73 cm和4.93 mm,不同家系间均有极显著差异,超过苗高和地径平均值的家系个数均高于50%。21个家系的苗高和地径的遗传力分别为0.952和0.839,苗高的遗传力大于地径,表明苗高受到的遗传控制大于地径,苗高可作为苗期选择的主导因素。

表4 不同家系地径生长变异

表5 苗期选择与遗传增益估算

21个红椿半同胞家系的苗高大小在14.33~55.50cm之间,地径大小在3.03~6.64 mm之间;苗高和地径的变异系数总体小于15%,家系内生长较为均匀一致,对今后选择优良家系造林有利。21个家系中长势最好的是‘利川17号’,苗高和地径均最大,分别为51.90 cm和6.26 mm,苗高和地径比平均值分别提高45.26%和26.98%,苗高遗传增益分别为43.08%和22.61%,现实增益分别为45.26%和19.77%;其次是‘宣恩20号’,苗高和地径分别为50.47 cm和5.84 mm,遗传增益分别为39.26%和15.41%,现实增益分别为41.26%和18.44%。

笔者以苗高为主、地径为辅,选择出‘利川17号’、‘宣恩10号’、‘宣恩20号’3个优等家系,入选率14.29%,苗高和地径选择差分别为11.63 cm和1.07 mm,苗高和地径平均值分别为47.36 cm和6.01 mm,苗高和地径的平均遗传增益分别为30.99%和18.27%,为后续的良种选育提供了一定基础。

4 讨论

21个红椿半同胞家系1年实生苗的苗高和地径均有极显著差异,和大部分红椿苗期研究结果一致[18-20,22-23],表明红椿半同胞家系内存在丰富的遗传变异,为苗期家系选择提供了可能性。遗传力反映亲代将把性状遗传给子代的能力[23],本研究中21个红椿家系的苗高和地径的遗传力分别为0.952和0.839,略低于14个来自8省的红椿家系的遗传力(苗高0.993,地径0.992)[19],但高于恩施的7个红椿半同胞家系的遗传力(苗高0.550,地径0.624)[22],表明这21个红椿半同胞家系间存在较为丰富的变异且能稳定遗传,具有很好的选育潜力,为以后红椿良种选育和遗产改良提供了宝贵的基础资料。

变异系数的大小决定了家系内变异程度的大小。21个红椿半同胞家系中绝大部分家系苗高和地径的变异系数均小于15%,明显低于来自多省的14个红椿家系[19]以及湖北恩施的6个红椿家系[23],家系内生长较为均匀一致,对今后选择优良家系造林有利;其中‘建始21号’苗高及‘宣恩8号’地径的变异系数均大于15%,分别在苗高和地径方面存在丰富的遗产变异,可在其中进行超级苗选择和利用。

为提高选择效果,降低入选率,提高选择差是一种很好的方法[28]。选择出的3个优等家系,选择差大,选择率低,遗传增益大,选择效果好,为后续研究提供了一定基础。然而,本次苗期选择主要是以湖北和湖南的家系为主进行选择,参试的家系范围有限,不宜过早下定论,需要扩大种源及家系来源,经过后期区域化造林试验和子代测定,为红椿造林选育高产、优质、稳定和适宜的优良家系。