某院耐碳青霉烯类肠杆菌科细菌的临床分布特点及药物敏感性分析*

2021-01-16杨玉琪刘家云徐修礼贺文芳

杨玉琪,刘家云,徐修礼,周 柯,刘 杨,周 珊,贺文芳,周 磊

空军军医大学西京医院检验科,陕西西安 710032

肠杆菌科细菌是临床上分离的常见重要病原菌,可以引起多个部位的感染,包括呼吸道感染、血流感染、泌尿道感染、消化道感染、皮肤软组织感染、脑膜炎等[1]。碳青霉烯类药物作为治疗肠杆菌科细菌感染的最后一道防线,近几年,被临床越来越多地广泛使用,但长期大量以及不规范的使用也导致肠杆菌科细菌对其产生不同程度的耐药,给临床治疗和院内感染控制带来极大的挑战[2]。本研究通过对本院2019年分离的213株耐碳青霉烯类肠杆菌科细菌(CRE)临床分布特点、药物敏感性和产酶情况进行分析,旨在为临床合理地选择抗菌药物,从而有效进行CRE抗感染的治疗,提供可靠的试验基础和理论依据;同时为院内感染的监测以及控制提供可靠的数据支持。

1 材料与方法

1.1菌株来源 2 435株肠杆菌科细菌均分离自本院2019年1-12月临床各类感染性标本,剔除同一患者同一部位分离的相同菌株。

1.2仪器与试剂 VITEK 2 Compact全自动微生物鉴定分析系统(法国生物梅里埃公司);Mueller-Hinton培养基(北京奥博星生物技术有限公司);K-B法药敏纸片(英国Oxoid公司)。

1.3质控菌株 肺炎克雷伯菌ATCC BAA-1705,肺炎克雷伯菌ATCC BAA-1706,大肠埃希菌ATCC 25922,均购自国家卫生健康委员会临床检验中心。

1.4方法 常规培养分离细菌,操作按《全国临床检验操作规程》进行;利用VITEK 2 Compact全自动微生物分析系统进行细菌鉴定和药敏试验,对筛选出的CRE菌株采用E-test法或K-B药敏纸片法进行药敏试验的复核(亚胺培南和美罗培南)以及其他补充药物的药敏试验,结果判断参照美国临床和实验室标准协会(CLSI)2019年标准;改良碳青霉烯灭活(mCIM)试验和EDTA改良碳青霉烯灭活(eCIM)试验的操作和结果判断均参照CLSI M100-S28标准进行。

1.5统计学处理 采用WHONET5.6软件对所有数据进行统计分析处理,应用SPSS17.0软件进行统计分析,两组间分类资料比较使用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

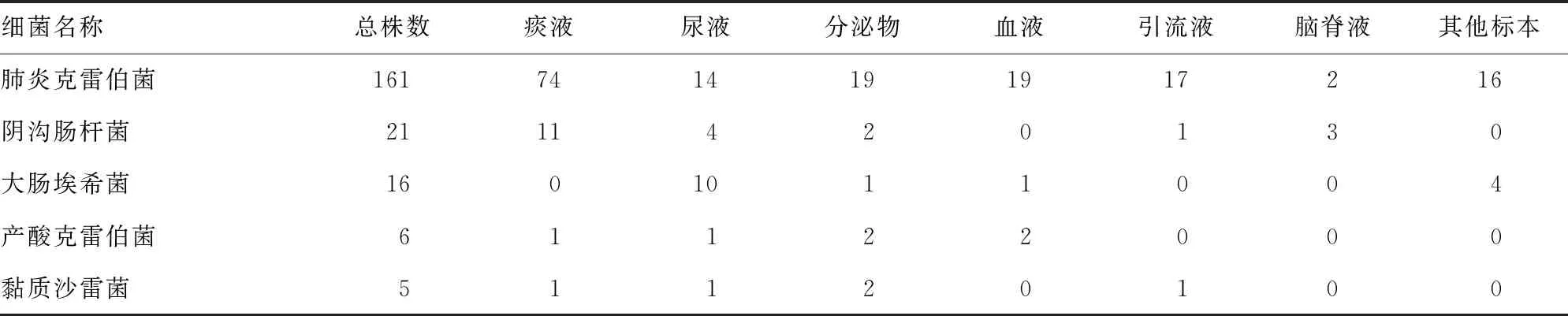

2.1CRE菌株标本来源及分布情况 按不同标本种类对2019年全年分离的213株CRE菌株进行统计分析,前3位的CRE为肺炎克雷伯菌161株(75.6%)、阴沟肠杆菌21株(9.9%)、大肠埃希菌16株(7.5%);标本来源主要以分离自上呼吸道标本痰液为主(41.3%),其次是尿液(14.1%)、分泌物(12.7%)、血液(10.3%)和引流液(9.4%)标本。CRE菌株标本来源及分布情况具体见表1。

表1 CRE菌株标本来源及分布情况(n)

续表1 CRE菌株标本来源及分布情况(n)

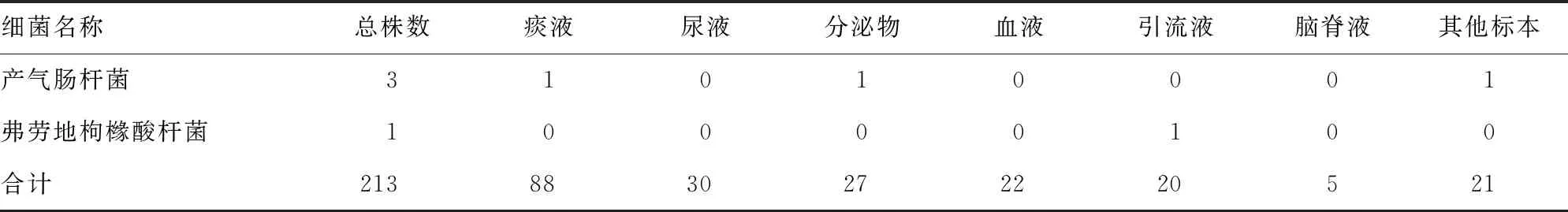

2.2CRE菌株科室分布情况 2019年全院CRE菌株来源于十几个科室,其中前3位分别为消化内科、神经外科和烧伤科。在分离的213株CRE菌株中,有116株分离自ICU,占54.5%。使用χ2检验对CRE菌株分离自ICU和普通病房(非ICU)进行比较分析,发现CRE菌株在ICU的分离率明显高于非ICU(χ2=81.00,P<0.01)。进一步使用χ2检验对各个科室CRE菌株在ICU的分布情况进行统计学分析,CRE菌株在消化内科、神经内科和儿科3个科室ICU的分离率明显高于非ICU(均P<0.05);而神经外科、烧伤科、心脏外科、心脏内科以及呼吸科CRE菌株在ICU的分离率与非ICU相比,差异均无统计学意义(均P>0.05)。麻醉科因只有ICU,而门急诊、理疗科、全科医学等科室只有非ICU,无法进行统计学检验。CRE和碳青霉烯类敏感肠杆菌科细菌(CSE)菌株各科室分布情况见表2。

表2 CRE和CSE菌株各科室分布情况(n)

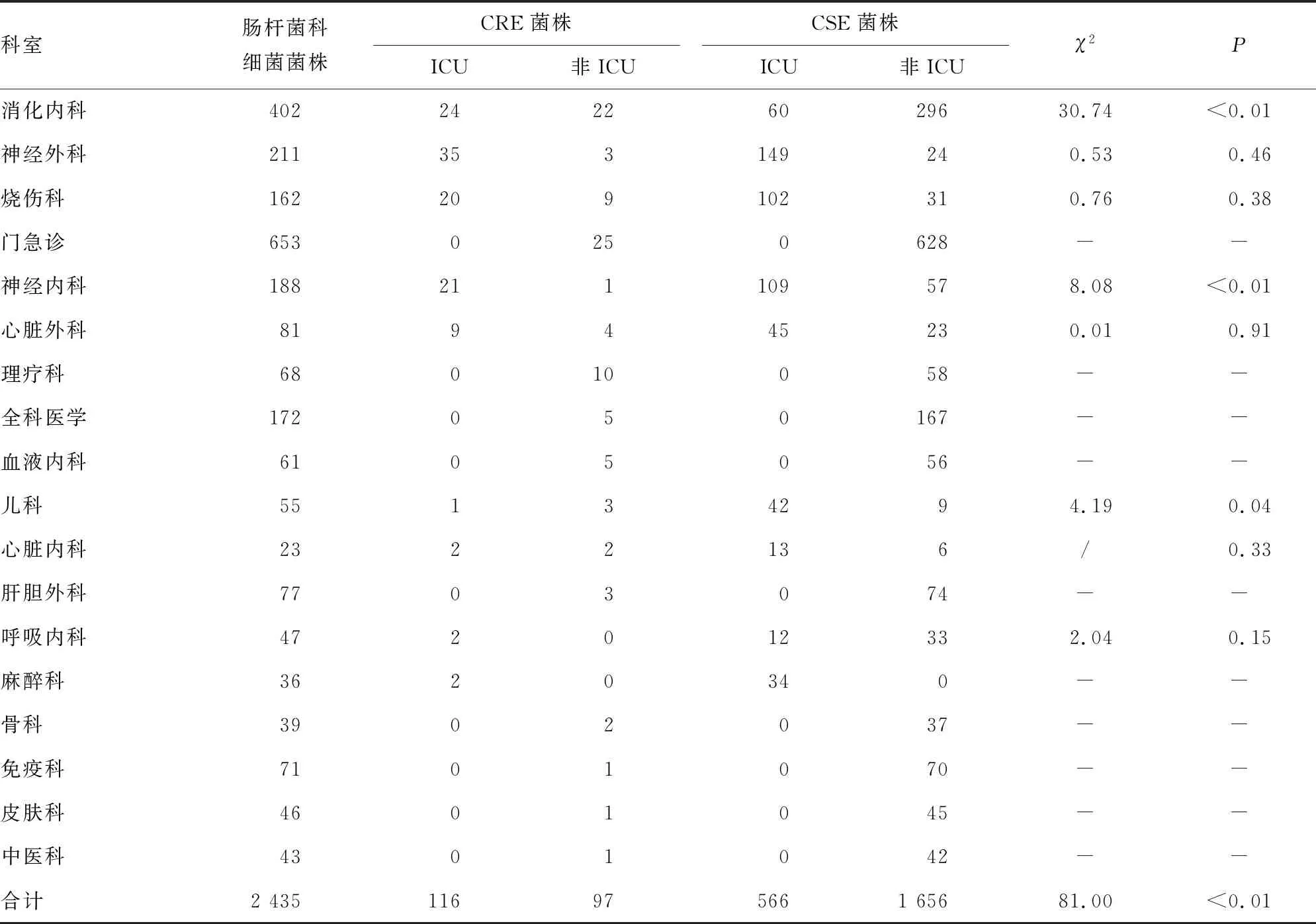

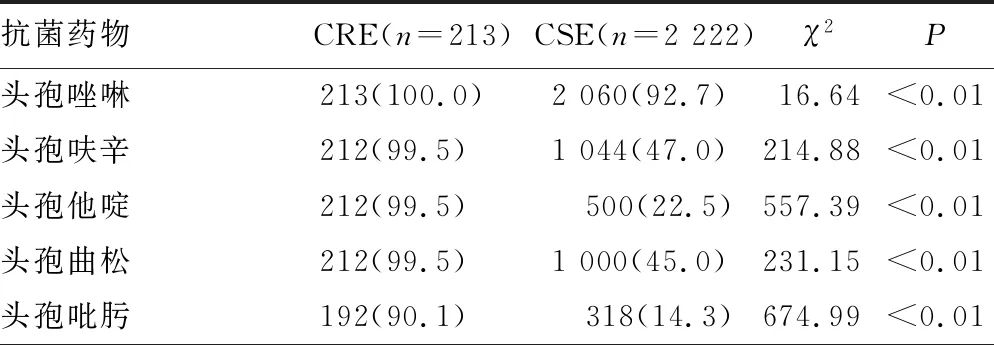

2.3CRE菌株和CSE菌株对各种抗菌药物的耐药情况 CRE菌株对临床上常见的抗菌药物均表现出较高的耐药性,除了对阿米卡星、四环素和替加环素的耐药率在55%以下外,对其余大多数抗菌药物的耐药率均在80%以上。比较CRE菌株和CSE菌株对各种抗菌药物的耐药情况,CRE菌株和CSE菌株对四环素的耐药率差异无统计学意义(P>0.05),CRE菌株对其余测试药物的耐药率均明显高于CSE菌株(P<0.01)。见表3。

表3 CRE和CSE菌株对各种抗菌药物的耐药情况[n(%)]

续表3 CRE和CSE菌株对各种抗菌药物的耐药情况[n(%)]

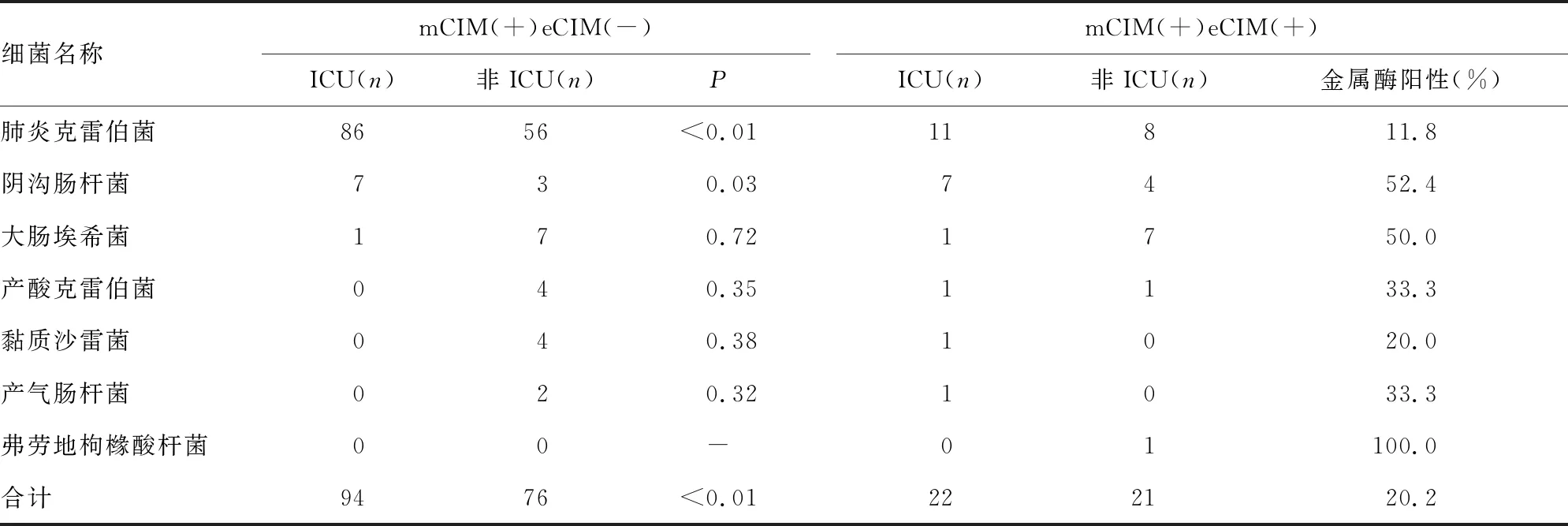

2.4CRE菌株产碳青霉烯酶情况 参照CLSI M100-S28标准对213株CRE菌株进行mCIM和eCIM试验,结果显示:213株CRE菌株中,mCIM和eCIM试验同时阳性(金属酶阳性)43株,其中肺炎克雷伯菌19株,阴沟肠杆菌11株,大肠埃希菌8株,产酸克雷伯菌2株,黏质沙雷菌1株,产气肠杆菌1株,弗劳地枸橼酸杆菌1株;170株为丝氨酸酶阳性。43株产金属酶的CRE菌株中,22株都来源于ICU,占比超过50%。213株CRE菌株产碳青霉烯酶情况详见表4。根据不同细菌在ICU和非ICU的分布差异,使用χ2检验进行比较分析发现,肺炎克雷伯菌和阴沟肠杆菌在ICU的分离率明显高于非ICU(均P<0.05)。对不同细菌种类的CRE菌株产碳青霉烯酶情况进行分析,其中阴沟肠杆菌和大肠埃希菌产金属酶的比例均≥50%。

表4 CRE菌株 mCIM和eCIM试验结果

3 讨 论

近几年来,临床上由CRE菌株引起的耐药性感染越来越多,CRE菌株因具有广泛耐药性,且对碳青霉烯类抗菌药物也产生了较高的耐药性,其引起的感染往往是致命的,从而给临床的治疗带来了巨大的困难和挑战。历年CHINET细菌耐药性监测数据显示,中国地区CRE菌株分离的前3位分别是肺炎克雷伯菌、大肠埃希菌和阴沟肠杆菌[3-6]。本院2019年分离出的213株CRE菌株,也以肺炎克雷伯菌、大肠埃希菌和阴沟肠杆菌为主,这与国内相关报道基本一致。从213株CRE菌株的标本来源情况可以看出,来源于呼吸道的痰液标本88株,占总分离率的41.3%,是CRE菌株的主要来源;其次是尿液和分泌物标本,分别为30株(14.1%)和27株(12.7%),而引流液、血液、脑脊液等体液中也有CRE菌株的检出。科室分布前3位分别为消化内科21.6%(46/213)、神经外科17.8%(38/213)和烧伤科13.6%(29/213)。213株CRE菌株中116株(54.5%)分离自各ICU科室,使用χ2检验进行比较分析,CRE菌株在ICU的分离率明显高于非ICU(χ2=81.00,P<0.01)。进一步分析各个科室CRE菌株在ICU的分布情况发现,CRE菌株在消化内科、神经内科和儿科3个科室ICU的分离率均明显高于非ICU(P<0.05),而在神经外科、烧伤科、心脏外科、心脏内科以及呼吸科ICU的分离率与非ICU差异均无统计学意义(P>0.05)。分析这些病例可见,ICU的患者多有严重基础疾病,免疫力低下,需要长期卧床、营养支持等;且多有侵入性操作,例如携带呼吸机、导尿管插管,甚至是手术治疗;部分患者还合并多发部位感染,抗菌药物使用量大,且使用周期较长,这都为CRE菌株的定植和感染传播提供了易感因素[7]。而消化内科、神经内科和儿科这3个科室CRE菌株在ICU的分离率明显均高于非ICU(P<0.05),可能还与这3个科室感染控制不到位有关。本研究还发现,在本院2019年分离的CRE菌株中,耐碳青霉烯类肺炎克雷伯菌的分离率(75.6%)远远大于其他耐碳青霉烯类肠杆菌,而标本也以来源于呼吸道的痰液标本为主(41.3%)。分析其原因如下:(1)临床呼吸道来源的标本送检量大,而呼吸道检出的病原菌也以肺炎克雷伯菌为主;(2)肺炎克雷伯菌是常见的机会性致病菌,侵入性操作如呼吸机、导尿管等的使用会增加肺炎克雷伯菌尤其是耐药菌株感染的概率,另外肺炎克雷伯菌还会导致肠外感染和手术切口感染等[8]。

药敏结果显示,本研究中213株CRE菌株对绝大多数抗菌药物高度耐药,除了对替加环素比较敏感(耐药率为2.8%),对阿米卡星(51.6%)和四环素(52.0%)的耐药率低一些外,对其余大多数抗菌药物的耐药率均在80%以上,特别是β-内酰胺类药物,耐药率甚至大于90%,这与国内相关报道相似[9]。有研究报道,多黏菌素类、替加环素、磷霉素和氨基糖苷类对CRE菌株有良好抗菌活性,因此对于CRE菌株,以上抗菌药物联合应用的疗效均优于单药治疗[10]。CRE的耐药机制主要包括产碳青霉烯酶,外膜蛋白的缺失或改变,ESBLs或AmpC酶的表达和主动外排,其中产碳青霉烯酶是CRE菌株耐药的主要机制[11]。碳青霉烯酶根据同源性及作用机制可分为3类:A类为丝氨酸酶,最常见的是KPC酶;B类为金属酶,最常见的是NDM酶;D类酶为头孢菌素酶,最常见的是OXA-48[12-13]。本试验参照2019年CLSI最新操作指南,采用mCIM和eCIM试验对213株CRE菌株产碳青霉烯酶酶情况进行分析,其中mCIM用于检测肠杆菌科细菌的碳青霉烯酶,而eCIM试验是利用EDTA抑制金属酶活性的原理,在产碳青霉烯酶菌株中进一步区分金属酶和丝氨酸酶。试验结果表明,213株CRE菌株中,mCIM试验阳性、eCIM试验阴性的菌株有170株,即170株CRE菌株产丝氨酸碳青霉烯酶;而mCIM和eCIM试验同时阳性的菌株有43株,即43株CRE菌株产金属碳青霉烯酶,其中22株都来源于ICU,占比超过50%。使用χ2检验进行比较分析,耐碳青霉烯类肺炎克雷伯菌和耐碳青霉烯类阴沟肠杆菌在ICU的分离率明显高于非ICU(均P<0.05)。对不同细菌种类的CRE菌株产碳青霉烯酶情况进行分析,其中耐碳青霉烯类阴沟肠杆菌和耐碳青霉烯类大肠埃希菌产金属酶的比例均≥50%。国内外公开报道的数据显示,目前产NDM酶是大肠埃希菌和阴沟肠杆菌产碳青霉烯酶的主要型别[14-16],本研究结果与此一致。

CRE菌株对多数临床抗菌药物高度耐药,为应对此类超级耐药细菌所致感染,目前对CRE有特异性活性的多种新药也正在临床研发中,如2019年在中国上市的头孢他啶/阿维巴坦。作为一种新的β-内酰胺酶抑制剂复合药物,其中阿维巴坦主要针对丝氨酸活性位点而设计,可抑制A组(包括ESBLs及KPC酶)、C组(主要是AmpC酶)和部分D组β-内酰胺酶(如OXA-48)[17],但遗憾的是其对金属酶无抑制作用。因此针对CRE菌株,除了做好耐药性监测,指导临床合理、有效使用抗菌药物联合治疗,控制感染的发生和发展外,更应提高CRE菌株院内感染控制的意识,强化医护人员无菌操作观念和手卫生意识,采取必要的隔离措施,以防止院内感染的发生和传播,减少CRE菌株的产生。