市政道路路面结构新型排水系统影响因素研究

2021-01-16惠兴智

惠兴智

(山西省交通科技研发有限公司,山西 太原 030032)

0 引言

目前,国内外关于路面结构排水系统展开大量研究,如苗兆静[1]提出了公路沥青路面结构内部排水系统的设计流程,研究证明了排水系统设计主要技术指标均满足规范要求;游金梅等[2]设计了公路排水系统并模拟了降雨情况下公路面层、基层结构内部含水量,通过有限元计算得出路面下层结构自由水是加速路面损坏重要原因;刘毓氚等[3]证明了新型排水系统在基层处于非饱和状态开始排水,其排出的水量是传统方式排水量的1.25倍,可减少积蓄于基层的水量,提高基层承载性能;刁钰[4]、姬兵亮[5]分别对隧道、桥面排水的影响因素进行了总结,从而采取有效的排水设计方案,确保公路工程的质量。由于地区土质条件的差异以及施工条件限制的原因,以往研究大多停留在对传统排水系统的优化和设计方面,基于此,本文提出了一种新型排水系统设计,通过数值模拟的方法与传统排水系统的排水性能进行了比较,并针对新型排水系统的影响因素展开了对比分析,可为类似市政道路新型排水系统设计研究提供有益参考。

1 工程概况

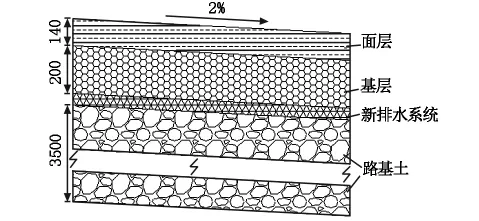

以某城市主干道为例,该道路设计速度采用60 km/h,路面宽度为25.5 m,车道设计为双向四车道,车道宽3.5 m,左右路肩宽度均为1.5 m,中央隔离带宽1.5 m,道路两侧设3.5 m人行通道。路面铺装采用沥青混凝土,厚度为14 cm,基层采用水泥稳定碎石,厚度为20 cm,路基填土厚度为3.5 m。路面结构排水方式采用新型排水系统取代旧排水系统的底基层,设置在基层和路基之间,该排水系统采用土工织物包裹土工网形式排水,主要由水力传导层、毛细防渗层和隔离层三部分构成,水力传导层和隔离层均采用非编织土工织物组成,毛细防渗层采用土工网组成,该路基断面结构如图1所示。

图1 路基断面结构简图(单位:mm)

2 建立模型

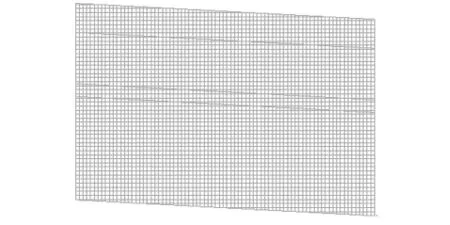

以原路面结构形式、设计尺寸以及主要材料为依据,通过运用有限元软件GEOSTUDIO建立路面结构排水系统数值模型,模型中网格划分均采用尺寸为20 mm×20 mm的四边形单元,共包含582个单元和741个节点,其有限元模型如图2所示。

图2 新型排水系统有限元模型

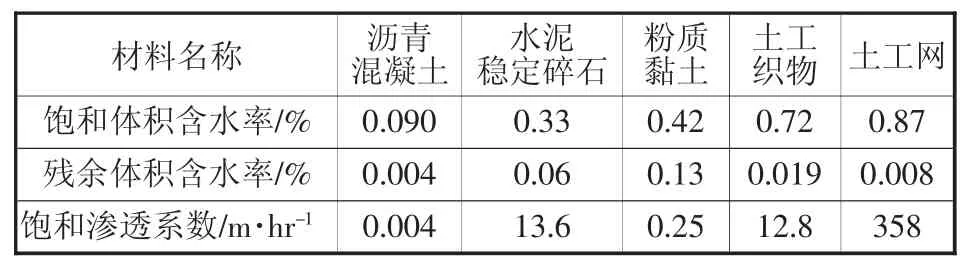

参考当地往年降雨情况,模拟分析过程中降雨强度设置为26 mm/hr,持续时间90 min。为保证分析结果的精准性,在模型上部采用大小为降雨强度的流量边界,两侧和底部均采用不透水边界。模型中路基沿中心线严格对称,且无介质交换;初始地下水位超过地面以下3 m位置;降雨利用流量边界进行施加,且忽略蒸发作用的影响。模型中使用到的主要材料参数如表1所示。

表1 计算模型主要材料参数

3 新旧排水系统基质吸力对比分析

模拟分析主要包括新旧排水系统降雨和排水两个阶段,降雨阶段持续时间为90 min,排水阶段持续时间为360 min,针对路面结构新旧排水系统内部水分子渗流情况展开对比研究,通过对比新旧排水系统的基质吸力,综合分析了新旧排水系统的排水性能差异。

3.1 基层基质吸力分析

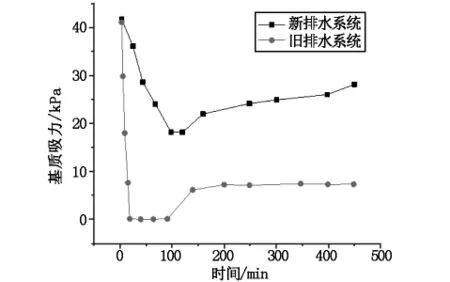

运用数值分析软件模拟周期450 min内新旧排水系统内部水分子渗流情况,并针对路面结构中基层基质吸力变化规律进行对比分析,结果如图3所示。

图3 基层基质吸力变化曲线

根据图3可知,整个渗流过程中新型排水系统的基层吸力均大于旧排水系统。降雨阶段随着水分的渗入,新旧排水系统基层基质吸力均不断减小,其中旧排水系统在降雨18 min时基层水分达到饱和状态,基质吸力下降为0,而新型排水系统基层吸力虽有所下降,但降雨阶段均未达到饱和状态,最小基层吸力仍有18 kPa。在降雨停止后,随着水分的排出,新旧排水系统的基层吸力逐渐有所回升,其中旧排水系统基层吸力在100 min至150 min时间内回升效果要优于新型排水系统,但超过150 min后旧排水系统基质吸力回升效果要明显低于新型排水系统。综上所述可知采用新型排水系统不仅可以有效保持基层在降雨过程中的基质吸力,更能在降雨停止后有效回升基层基质吸力,从而保持道路更好的排水效果。

3.2 路基基质吸力分析

运用数值分析软件模拟周期450 min内新旧排水系统内部水分子渗流情况,并针对路面结构中路基基质吸力变化规律进行对比分析,结果如图4所示。

图4 路基基质吸力变化曲线

根据图4可知,在降雨阶段随着水分的渗入,新型排水系统路基的基质吸力基本保持不变,而旧排水系统路基的基质吸力呈较大的减小趋势,且在降雨70 min左右路基水分达到饱和状态,基质吸力下降为零。降雨停止后,新型排水系统路基的基质吸力出现小幅度的下降,随后开始慢慢回升,但整个水分渗流过程新型排水系统路基的基质吸力值均远远大于旧排水系统。综合新旧排水系统路基基质吸力的变化情况,路面结构采用新型排水系统的排水效果要远远优于旧排水系统。同时,新型排水系统的设计厚度要远小于传统排水系统的厚度,对路面结构的受力及承载力影响更小,可保证路基同时具有优良的排水性能和安全性。

4 新型排水系统影响因素分析

路面结构排水设计中新型排水系统的设计参数是影响路面排水性能的重要因素,合理的参数设计可以有效提升路面结构的排水效果,以起到维护道路安全稳定和延长使用寿命的作用,本文分别从不同布置方式、厚度以及坡度对新型排水系统排水性能的影响展开了研究。

4.1 布置方式的影响

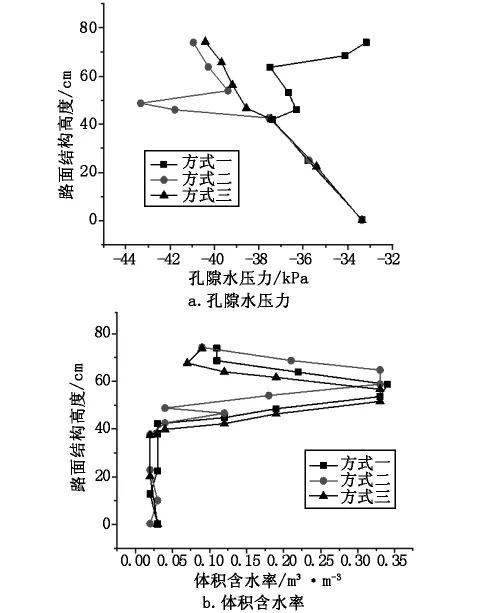

研究针对新型排水系统以下3种布置方式的路面结构排水效果展开对比分析,方式一:在基层与路基中间取代碎石层布置一道;方式二:在底基层与路基中间布置一道;方式三:在面层与基层中间和路基与基层中间各布置一道,结果如图5所示。

图5 不同布置方式下路面结构孔隙水压力及含水率分布曲线

根据图5可知,新型排水系统采用布置方式二和方式三的路面结构面层孔隙水压力大致相似,均要远小于布置方式一;基层中布置方式一的孔隙水压力最大,其次是方式三,方式二的孔隙水压力最小;3种布置方式的路基土孔隙水压力基本保持一致。路面结构面层中布置方式二的含水率最大,其次是方式一,布置方式三的面层含水率最小;基层中方式一和三的含水率相差不大,均要大于方式二的含水率;路基土的含水率在不同布置方式下相差不大,且体积含水率均较小。综上所述,新型排水系统3种布置方式对路基土的排水效果影响不大,其中采用布置方式一的排水效果相对较差,采用布置方式二有利于提升基层的排水效果,采用布置方式三有利于控制面层的含水率。

4.2 厚度的影响

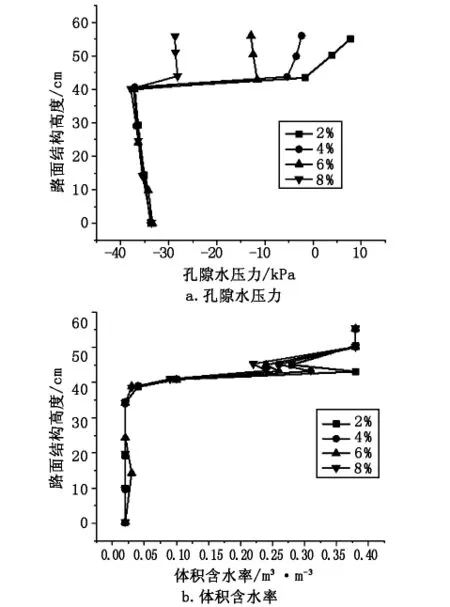

为研究新型排水系统厚度对路面结构排水性能的影响,分别模拟厚度为30 mm、50 mm、70 mm及90 mm的新型排水系统,并针对路面结构的孔隙水压力和体积含水率展开对比分析,结果如图6所示。

图6 不同厚度影响下路面结构孔隙水压力及含水率分布曲线

根据图6可知,当新型排水系统厚度由30 mm增至90 mm时,基层的孔隙水压力呈不断减小趋势,路基土的孔隙水压力无明显变化,说明新型排水系统厚度的变化对基层水压力影响较大,而对路基土的水压力无太大影响。新型排水系统厚度由30 mm增至90 mm时,基层的体积含水率同样呈不断减小趋势,路基土的体积含水率无明显变化,说明新型排水系统厚度的变化对路面结构基层含水率影响较大,对路基土的含水率影响非常小。综上所述,适当增加新型排水系统厚度可以有效控制基层的水压力和含水率,从而提升路面结构的排水效果,但新型排水系统厚度的增大对于控制路基的水压力和含水率效果不大。

4.3 坡度的影响

运用有限元分析软件分别模拟坡度为2%、4%、6%及8%的新型排水系统,并针对路面结构的孔隙水压力和体积含水率展开对比分析,结果如图7所示。

图7 不同坡道影响下路面结构孔隙水压力及含水率分布曲线

根据图7可知,随着新型排水系统坡度由2%增至8%时,基层的孔隙水压力呈不断减小趋势,但路基土的孔隙水压力无明显变化,说明新型排水系统坡度的变化对基层水压力影响较大,而对路基土的水压力无太大影响。新型排水系统坡度由2%增至8%时,基层的体积含水率同样呈不断减小趋势,路基土的体积含水率无明显变化,说明新型排水系统坡度的变化对路面结构基层含水率影响较大,对路基土的含水率影响非常小。综上所述,新型排水系统坡度的增大对路基的水压力和含水率基本无影响,适当增加新型排水系统坡度可以有效控制基层的水压力和含水率,从而提升路面结构的排水效果。

5 结论

本文以实际工程为依托,通过采用数值模拟的方法,对比研究了新旧排水系统的排水性能,并针对影响新型排水系统排水性能的不同设计参数展开了分析,得到以下主要结论:新型排水系统不仅可以有效保持基层和路基在降雨过程中的基质吸力,更能在降雨停止后有效回升基质吸力,从而保持路面结构具有良好的排水效果。新型排水系统3种布置方式对路基土的排水效果影响不大,布置方式二可有效提升基层的排水效果,布置方式三可有效提升控制面层的含水率。新型排水系统厚度和坡度的变化对路基的排水效果基本无影响,适当增加新型排水系统厚度和坡度可以有效控制基层的水压力和含水率,从而提升路面结构的排水效果。