甘肃省区域创新生态系统共生度测算

2021-01-15严佳鑫

严佳鑫

摘 要:建立创新生态系统,协调不同要素之间的相互作用以实现共生关系,有助于促进一个地区的科学技术发展,并刺激区域创新的活力。本文结合甘肃省2008-2017年的相关数据,构建共生模型以测算甘肃省的区域创新生态系统共生水平。结果表明:甘肃省区域我国区域创新生态系统共生度整体呈倒“V”型发展特征,共生度低于“丝绸之路经济带”九省区的平均共生度,未能充分发挥区域创新生态要素间互动共生和有效匹配功效。

关键词:区域创新生态系统;共生理论;共生度测算

中图分类号:F2 文献标识码:A doi:10.19311/j.cnki.1672-3198.2021.03.003

1 导论

自2013年习近平总书记提出“一带一路”的重大倡议,甘肃省就与“一带一路”沿线多个国家开展了实质性国际产能合作,成了“丝绸之路经济带”重要门户。习近平总书记在第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上提出“创新就是生产力,企业赖之以强,国家赖之以盛”,再次强调创新的重要性。区域创新发展是推动中国建设创新型国家、实现协调健康发展,促进高质量的经济增长的战略关键。区域创新生态系统是一种生态有机动力系统,可以有效地促进该地区技术、贸易和创新的紧密结合。它形成一个共生网络,并受界面平台中共生单元的相互作用和依赖性的控制。在共生环境的影响下,它促进了价值的实现,并促进了技术创新的发展。

科学测定甘肃省区域创新生态系统共生水平,为甘肃制定有针对性的创新优化方案提供参考,有利于充分发挥创新驱动效应,自内而外激发区域创新活力,促进甘肃更好融入“一带一路”,推进创新丝绸之路建设,助力甘肃省科学扶贫,推动区域健康协调可持续发展。

2 文献综述

“共生”(symbiosis)原為生物学专属名词,指不同物种的有机体之间的自然联系,核心思想为以合作互补、平等公正、共同发展为基本思路,最终目的是实现对称互惠共生和一体化共生的共生格局。李煜华、武晓锋等于2014年利用逻辑斯蒂方程式建立协同创新模型,并从共生的角度分析了战略性新兴产业创新生态系统的协同创新策略;2017年,学者孙源从共生的角度研究了产业创新生态系统的运行和发展战略;经由共生度模型和融合特征的进化动量模型的实证分析,从2018-2019年,李晓娣、张小燕为创新生态系统的共生研究提供了良好的思路和参考意义。目前关于区域创新生态系统共生分析和测度文献相对较少,在系统评价方面,Hartigh等从三个维度衡量了商业生态系统的健康状况(稳健性、生产力和生态区域创建);周青和陈畴镛从经济和技术环境的角度创建了评估区域技术创新生态系统适宜性的指标;刘志春和陈向东运用主成分分析法对53个国家高新区综合水平与创新效率之间的关系进行了比较分析。

3 甘肃省区域创新生态系统共生指标体系研究

3.1 理论框架设计

根据学者温兴琦、黄起海等2016年发表的论文《共生创新系统:结构层次、运行机理与政策启示》,将甘肃省区域创新生态系统共生划分为5个结构层次,从共生单元的五个要素(共生基质、共生平台、共生网络、共生环境)开始进行研究。

区域创新生态系统的共生是元素之间相互作用的动态过程,包括资源交换、能量流动、关系发展和广泛相互作用的整体影响。研究区域创新生态系统的共生应解决整个要素之间的相互依存和共生互动问题,以充分反映其共生状况。共生单元开展创新活动,共生基质构成共生单元创新活动的基础。共生界面提供了特殊的界面和创新活动的载体。共生网络的本质是共生关系。共生环境为制定共生单元的行动策略和共生基质的流动提供参考和支持。在创新生态共生中,每个共生单元都依靠自己的共生基质,以便在多个共生界面上分配各种创新资源,形成一个共生网络,并开展价值创造和价值创造等活动。作为共生环境,各种创新政策、文化环境和法律法规等是影响共生活动的重要因素。区域创新生态系统中五个共生要素之间的协调动态互动、共生和良性对应关系激发了共生效应。

3.2 指标体系构建

作为一种互动共生现象,区域创新生态系统的共生由共生要素的质量以及相互作用和协调的程度所决定。该系统中的每个要素的质量越高,则表示要素之间的协调相互作用越强,共生程度也就越高,发展就越和谐。测量过程如下:

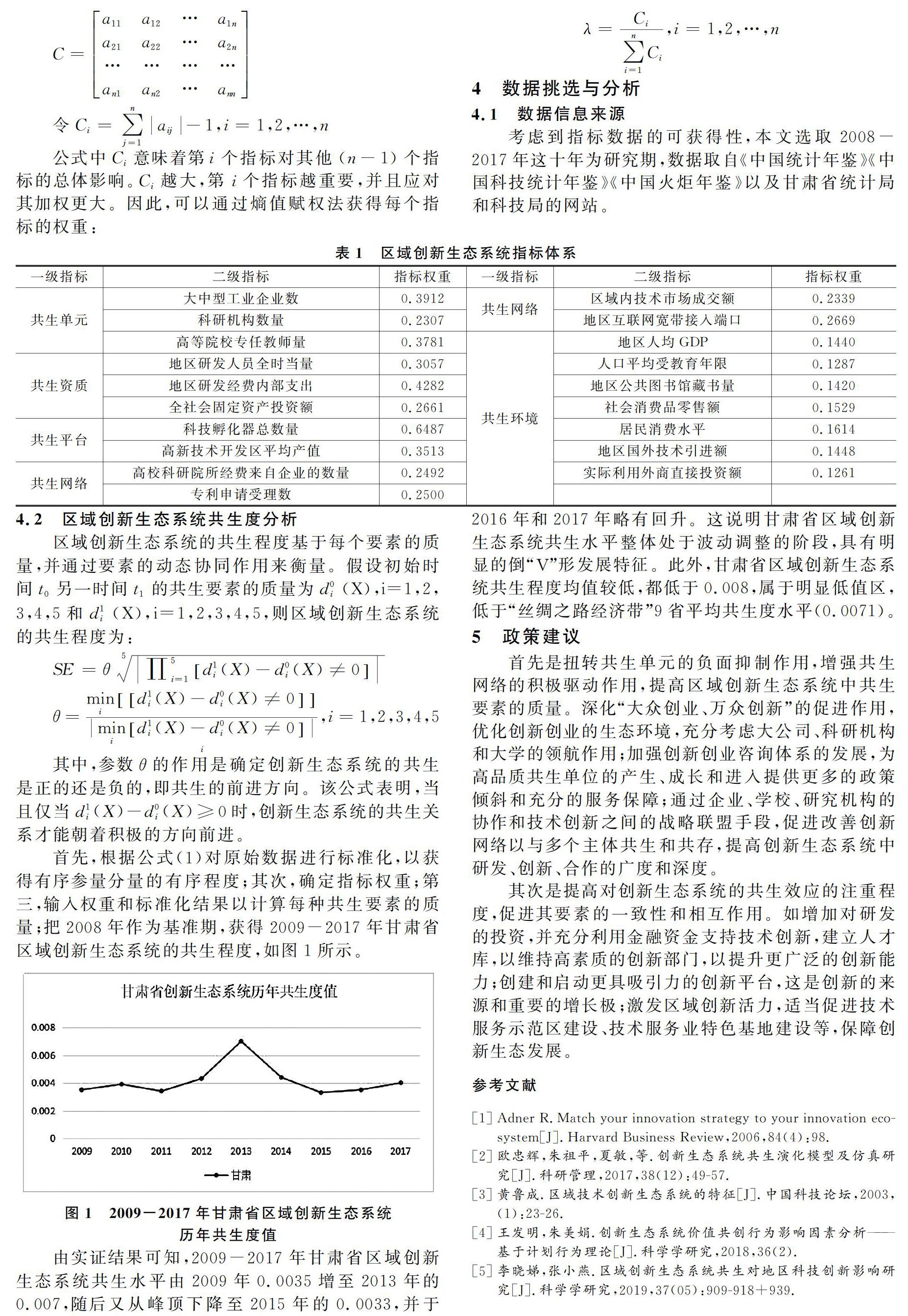

由实证结果可知,2009-2017年甘肃省区域创新生态系统共生水平由2009年0.0035增至2013年的0.007,随后又从峰顶下降至2015年的0.0033,并于2016年和2017年略有回升。这说明甘肃省区域创新生态系统共生水平整体处于波动调整的阶段,具有明显的倒“V”形发展特征。此外,甘肃省区域创新生态系统共生程度均值较低,都低于0.008,属于明显低值区,低于“丝绸之路经济带”9省平均共生度水平(0.0071)。

5 政策建议

首先是扭转共生单元的负面抑制作用,增强共生网络的积极驱动作用,提高区域创新生态系统中共生要素的质量。深化“大众创业、万众创新”的促进作用,优化创新创业的生态环境,充分考虑大公司、科研机构和大学的领航作用;加强创新创业咨询体系的发展,为高品质共生单位的产生、成长和进入提供更多的政策倾斜和充分的服务保障;通过企业、学校、研究机构的协作和技术创新之间的战略联盟手段,促进改善创新网络以与多个主体共生和共存,提高创新生态系统中研发、创新、合作的广度和深度。

其次是提高对创新生态系统的共生效应的注重程度,促进其要素的一致性和相互作用。如增加对研发的投资,并充分利用金融资金支持技术创新,建立人才库,以维持高素质的创新部门,以提升更广泛的创新能力;创建和启动更具吸引力的创新平台,这是创新的来源和重要的增长极;激发区域创新活力,适当促进技术服务示范区建设、技术服务业特色基地建设等,保障创新生态发展。

参考文献

[1]Adner R.Match your innovation strategy to your innovation ecosystem[J].Harvard Business Review,2006,84(4):98.

[2]欧忠辉,朱祖平,夏敏,等.创新生态系统共生演化模型及仿真研究[J].科研管理,2017,38(12):49-57.

[3]黄鲁成.区域技术创新生态系统的特征[J].中国科技论坛,2003,(1):23-26.

[4]王发明,朱美娟.创新生态系统价值共创行为影响因素分析——基于计划行为理论[J].科学学研究,2018,36(2).

[5]李晓娣,张小燕.区域创新生态系统共生对地区科技创新影响研究[J].科学学研究,2019,37(05):909-918+939.