河洛文化视野下杜甫故园情结的成因探析

2021-01-15梅伟

梅 伟

(武汉大学 文学院,湖北 武汉 430072)

一、河洛文化中的本根情结

杜甫诞生窑坐落在河南省巩义市站街镇笔架山,其北边紧临的就是洛水、黄河交汇之处,也是“河图”“洛书”出现之地。河洛地区产生的河洛文化对中华文明影响深远。河洛古国的发掘,更说明河洛文化不仅是中原文化的核心,也是中华传统文化的精华和主流。河洛文化不是一般的中国古代区域文化,它是中国古代历史上区域文化中的“核心区域”文化,属于中国古代历史文化中的“根文化”。所谓“核心区域”文化,就是影响整个国家的文化;所谓“根文化”,就是国家的文化之“根”。河洛文化的精神要素主要是和合思想、崇文重礼、爱国精神、本根情结等。

所谓“本根情结”,便是人们对出身之地的眷恋,有着强烈的归宿意识。著名思想家老子在《道德经》中写道:“万物并作,吾以观复。夫物芸芸,各归复其根。归根曰静,静曰复命。”[1]意在强调万物纷纭皆有其回归之处,其实揭示一个重要哲学命题:人从哪里来,又到哪里去。叶落归根是自然现象,而寻根问祖则是人文现象。从先秦至唐代,史传千载,本根情结越发浓郁,不仅影响了原居民的精神世界,而且形成了强大的人文凝聚和精神牵引。

“本根”最初见于《左传·隐公六年》:“见恶如农夫之务去草焉:芟夷蕴崇之,绝其本根,勿使能殖。”[2]此处本根指草木之根干。后来,庄子在《知北游》篇中写道:“惛然若亡而存,油然不形而神,万物畜而不知,此之谓本根。”[3]本根也逐渐延伸为最主要的部分。明代刘基《题解于伯机杜工部诗后》诗:“我今亦飘泊,不得归本根。”[4]至此,本根就真正升格为乡土,喻指家乡。

荀子在《礼论》中指出:“礼有三本:天地者,生之本也;先祖者,类之本也;君师者,治之本也。无天地,恶生?无先祖,恶出?无君师,恶治?三者偏亡,焉无安人。故礼,上事天,下事地,尊先祖而隆君师。是礼之三本也。”[5]作为士人,天地是生存的根本,祖先是种族的根本,君主是政治的根本,所以要敬畏天地,尊重祖先,推崇君主。那么在河洛地区,洛阳自东周以来便是都城所在,东汉、曹魏、西晋、北魏相继在此建都。到了唐朝,唐高宗与武则天都居住洛阳,并改为神都。这个时期,洛阳最为繁荣。自东汉至唐朝,洛阳基本都是全国政治、经济、文化的中心,那么洛阳自然也就成了士人目光聚焦之地。尤其世代居住河洛地区的士人就更加推崇君主、尊重祖先。所以,河洛文化中的“本根情结”就成为士人们挥之不去的精神牵引。

从杜甫一生的经历和所写的诗篇可知他对河洛文化精神的吸收和弘扬,尤其河洛文化精神之一的“本根情结”对杜甫影响甚大,这体现为他的故园情结。杜甫的故园情结不同于陶渊明的田园之思,更有别于王维的流连山水,无论是在灵武侍驾天子,还是在成都飘零江湖,故园在杜甫心中从未忘却。这种强有力的生命牵引正是河洛文化中本根情结的历史写照。

二、杜甫的故园情结

杜甫的故园情结主要体现在安史之乱爆发以后漂泊江湖时对故园的眷恋和思念。杜甫从洛阳到长安十年求官却遇到一场战乱,后虽侍驾御前,然而终是漂泊西南。对杜甫而言,都城陷落,有庙堂而不可归;家乡战乱,有桑梓而不得回。于是,诗人心中的故园之思喷薄而出:“丛菊两开他日泪,孤舟一系故园心。”[6]1791

1.乡情诗

洛阳对杜甫而言有着极为特殊的意义,它不但是座皇城,更是安放身心之地。洛阳是他仕途的起点,更是其诗名的转折点。天宝三载(744)夏,杜甫与李白相识于洛阳,二人一位名满天下、一位仕途蹭蹬,却因诗歌而识,并结下深厚的情谊。所以,洛阳的意义在杜甫心中远非一座城,更是精神升华之地。由于洛阳在武后临朝称制后改名“神都”,洛阳之名一时更盛,天下士林蜂拥而至。岐王李范、嗣虢王李邕、郑州刺史崔尚、豫州刺史魏启心、驾部员外郎王翰等都居住洛阳,杜甫于少年时因此得以出入名士门庭,拜会贤达。杜甫在《壮游》一诗中曾写道:“往昔十四五,出游翰墨场。斯文崔魏徒,以我似班扬。”[6]1736由此可见洛阳名士崔尚和魏启心对杜甫诗才的赞扬和肯定。杜甫在浓郁的文化氛围中受到熏染,洛阳城见证着杜甫的诗才成长,这些洛阳生活也沉淀在他个体的生命中。

洛阳城不仅见证杜甫诗才的成长,也是其祖父杜审言扬名翰墨场之地。作为“文章四友”之一的杜审言,多次被任命为洛阳丞,在洛阳也形成了自身的文士交际圈。这都为杜甫的成长奠定了基础,以至于当时洛阳城内长辈名士愿意与他往来,如河南府尹韦济就经常到他居住的偃师造访,切磋诗艺。同时,他还有机会与当时著名的舞蹈家公孙大娘、乐工李龟年接触,这些经历无疑增加了他的艺术修养。但更多的是祖父杜审言留下的精神遗产,杜甫在儿子宗武生日时曾写下“诗是吾家事”[6]1784,翰墨飞扬、赋诗华章于杜甫而言是骨子里的因子,这既是长辈对后辈的勉励也是自我对祖父诗才的继承。所以,当杜甫离开洛阳漂泊西南时,总是对洛阳城念念不忘。如《遣兴三首》其一:“昔在洛阳时,亲友相追攀。送客东郊道,遨游宿南山。”[6]600忆当年在洛阳城内与众亲友同游山水,何等惬意,而今飘零江湖,不见亲友、不见洛阳,唯有残山剩水的一弯斜照。天宝十四载(755),当杜甫听到洛阳城被叛军攻破后心情格外沉重,写下《洛阳》一诗:“洛阳昔陷没,胡马犯潼关。天子初愁思,都人惨别颜。清笳去宫阙,翠盖出关山。故老仍流涕,龙髯幸再攀。”[6]1843洛阳不仅是唐王朝之东都,更是杜甫成长之地,杜陵亦在洛阳偃师,所以杜甫的个人情感在直面洛阳时总是显得格外浓烈。杜甫于乾元二年(759)春告别了洛阳,来到了成都,他写道:“洛城一别四千里,胡骑长驱五六年。草木变衰行剑外,兵戈阻绝老江边。思家步月清宵立,忆弟看云白日眠。闻道河阳近乘胜,司徒急为破幽燕。”[6]935洛城一别对当时的杜甫而言,更多关注中原破碎后人民的生活,却没有想到此一别便再也没能回来,由别生恨,情感爆发。随着安史之乱的战争加剧,杜甫的目光始终聚焦洛阳,对于东归的故人更是满腔真情:“君行别老亲,此去苦家贫。藻镜留连客,江山憔悴人。秋风楚竹冷,夜雪巩梅春。朝夕高堂念,应宜彩服新。”[6]2129亲朋虽在,全家贫苦逢夜雪;江山依旧,一人憔悴立秋风。杜甫何尝不想回乡,只是官道阻隔归不得,何时再回巩县以观老家的红梅?唐代宗广德元年(763)春,经过数年的奋战,唐王朝终于收复中原,消息传来,杜甫按捺不住激动心情,兴奋之余便写道:“剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳。却看妻子愁何在,漫卷诗书喜欲狂。白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡。即从巴峡穿巫峡,便下襄阳向洛阳。”[6]1171作为杜诗中少有的欢快明艳之作,可以看出当时杜甫的心情。洛阳收复,意味着可以东归回家,数年郁结一扫而空,难免手舞足蹈。然而局部战事依旧,唐军与叛军时而拉锯,归心似箭的杜甫于唐代宗广德二年(764)旅居阆州,依然归而不得,情绪较坏,遂写道:“天边老人归未得,日暮东临大江哭。陇右河源不种田,胡骑羌兵入巴蜀。洪涛滔天风拔木,前飞秃鹙后鸿鹄。九度附书向洛阳,十年骨肉无消息。”[6]1466洛阳虽已收复,然而亲友骨肉之间全无消息,杜甫除了临江恸哭,终是无计,他写道:“冬至至后日初长,远在剑南思洛阳。青袍白马有何意,金谷铜驼非故乡。梅花欲开不自觉,棣萼一别永相望。愁极本凭诗遣兴,诗成吟咏转凄凉。”[6]1449广德二年(764)冬至到来,杜甫身处异乡,又逢佳节,思乡之情油然而生。归乡成为杜甫晚年最大的心愿,唐代宗大历五年(770)客居长沙,由于潭州刺史韦之晋病故,杜甫全家飘零湘江舟中,他写道:“湖南为客动经春,燕子衔泥两度新。旧入故园尝识主,如今社日远看人。可怜处处巢居室,何异飘飘托此身。暂语船樯还起去,穿花贴水益沾巾。”[6]2499这是杜甫生前对故乡洛阳的再次回望,故园的燕子都已经几度衔泥筑巢,而自己依旧飘零于江湖之上。不久后杜甫便病故,洛阳的故园对杜甫来说,成为永远无法抵达的心灵家园,一代诗圣就此谢幕。

从离开故园,到思念故园,再到魂归故园,杜甫用了一生也没能走完这个大圈,但他的故园情结从未消解,反而是越发浓烈。显然,洛阳城所处的河洛文化圈在无形之中给予他心灵濡染,虽思接千载,依旧心系故园。

2.亲情诗

杜甫出生于巩县窑湾村,寄养在姑妈家,年长时定居在偃师首阳陆浑庄,所以,洛阳地域的风物人情早已浸润在他的生命中。作为杜甫故园情结中重要的一面便是杜甫与亲友的血肉联系,杜甫作为个体生命在唐王朝的庙堂上几乎没有存在感,自身也长期处于求官状态,更难以给予亲友物质上的帮助或是仕途上的提携。然而,即便是漂泊西南,他对亲友的关切与爱护从未停止。杜甫共有四个弟弟,名为颖、观、丰、占。辗转秦州时,幼弟杜占一直相随,其余诸弟则分散在山东、河南,还有一位同父异母的妹妹。杜诗中描写亲情的著名的诗有 《得舍弟消息》 《月夜忆舍弟》 《乾元中寓居同谷县作歌七首 》 《成都府》 《忆弟二首 》《得舍弟观书,自中都已达江陵。今兹暮春月末,行李合到夔州。悲喜相兼,团圆可待,赋诗即事,情见乎词》《喜观即到,复题短篇二首》等。下面以《乾元中寓居同谷县作歌七首》来举例为证:

其三

有弟有弟在远方,三人各瘦何人强?

生别展转不相见,胡尘暗天道路长。

东飞鴐鹅后鹙鸧,安得送我置汝旁。

呜呼三歌兮歌三发,汝归何处收兄骨。[6]839

仇兆鳌曰:“此章难兄弟各天也。生别辗转,自东都而长安,又自秦陇而同谷。胡尘暗天,申言生别之故。弟在东方,因欲东飞而去也。始念生离,终恐死别,故有‘收骨’之语。”[6]839安史之乱后,杜甫的心情似乎就一直处于思家思国思山河的郁结之中,毕竟战火无情,生命此时变得异常脆弱。而现实处境中,确实还有三个弟弟音书断绝,这令诗人身为兄长不得不忧虑。

再如:

其四

有妹有妹在钟离,良人早殁诸孤痴。

长淮浪高蛟龙怒,十年不见来何时?

扁舟欲往箭满眼,杳杳南国多旌旗。

呜呼四歌兮歌四奏,林猿为我啼清昼。[6]840

仇兆鳌曰:“此章难兄妹异地也。嫠妇客居,孤儿难倚。十年,妹不能来。扁舟,公不得住。蛟龙,防路之险。旌旗,患实之危。猿啼清昼,不特天人感动,即物情亦若分忧矣。”[6]840整个封建时期,女性的地位极为低下,遵循着董仲舒“三纲五常”的观点,深受伦理思想的桎梏。杜甫的小妹亦是众多女性中的一员,杜甫给予了她命运的同情和关切。

又如:

其五

四山多风溪水急,寒雨飒飒枯树湿。

黄蒿古城云不开,白狐跳梁黄狐立。

我生何为在穷谷,中夜起坐万感集。

呜呼五歌兮歌正长,魂招不来归故乡。[6]841

本首诗作为歌者的吟唱,是诗人为自己招魂,如同屈原在汨罗江畔依旧怀抱自己的祖国。杜甫正是如此,虽然自己是飘零之态,但位卑不敢忘家国,依旧心系故园,读来令人愁肠百结,又分外感动。仇兆鳌曰:“此章咏同谷冬景也。此歌忽然变调,写得山昏水恶,雨骤风狂,荒城昼冥,野狐群啸,顿觉空谷孤危,而万感交迫,招魂不来,魄惊欲散也。收骨于死后,招魂于生前,见存亡总不能自必矣。”[6]841

杜甫之所以在乱世中念念不忘散落天涯的同族兄弟,实则是故园情结的核心体现。中原战乱,人世浮沉,然而“杜陵人”的烙印让杜甫成为凝聚同族的旗帜。长兄如父,无论是相距千里的弟弟,还是寡居他乡的妹妹,都是“杜陵人”的后裔,都是血脉同胞,所以杜甫才会在诗中不断表达这份因战火阻隔而异常珍贵的亲情。纵然各自飘零,但是故园还在,陆浑庄还在。所以,杜甫的故园情结通过对弟弟妹妹们的思念而越发浓烈。

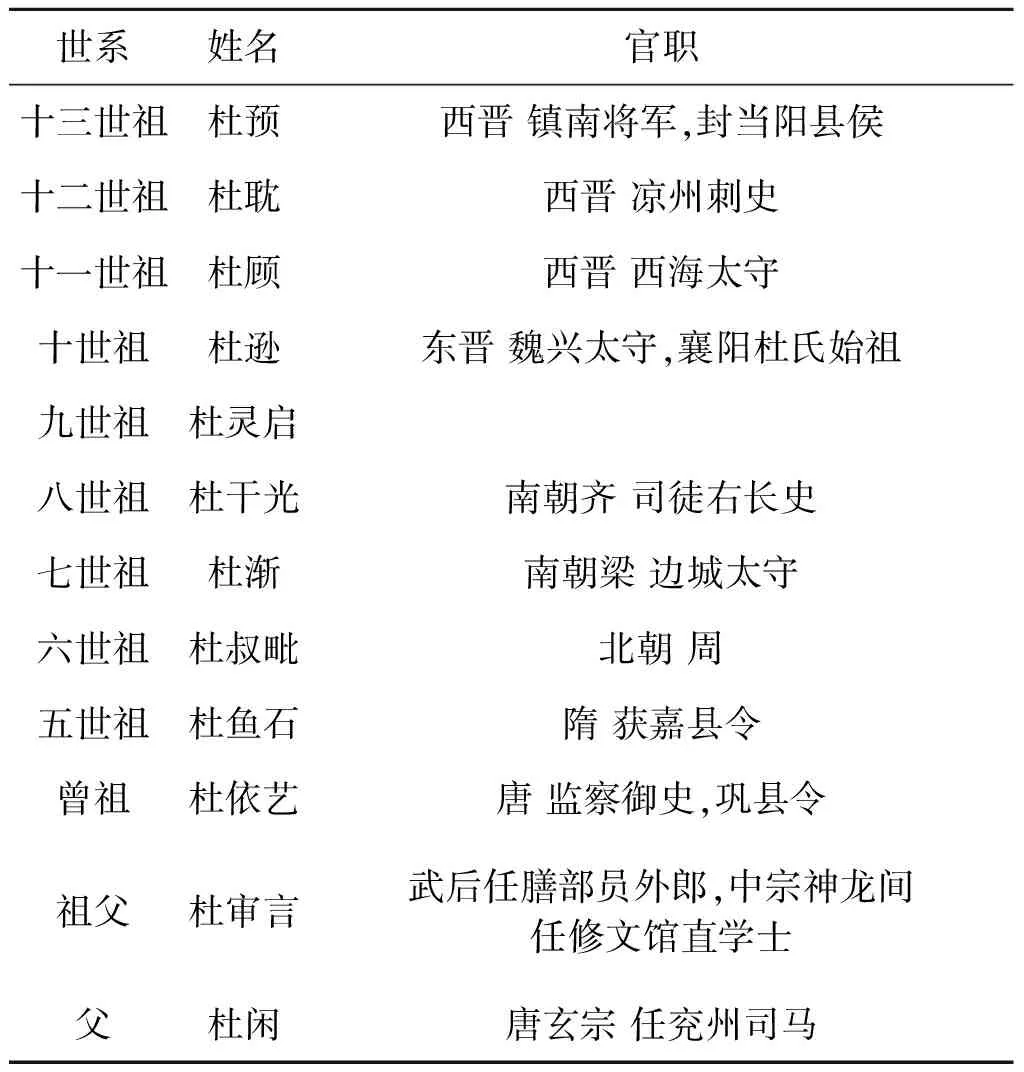

3.杜陵诗论

开元二十九年(741),杜甫结束漫游生活,定居在洛阳首阳山下的陆浑山庄,并在杜氏祖茔为父亲杜闲守制。偃师首阳山下有延续了四百多年的杜氏祖茔,自晋当阳侯杜预之后共有杜家十几代人去世后都埋葬于此。自杜预晋太康五年(285)葬于首阳山下,到杜闲唐开元二十九年(741)入葬杜氏祖茔,其间400多年,杜家在此守制的有十几代人。随着杜闲归葬杜氏祖茔,杜甫兄妹才定居于此,为父亲守制。作为长子的杜甫为父亲立碑治丧,在祖茔“论次昭穆”分别祭奠先祖,才有了《祭远祖当阳君文》。据莫砺锋在《杜甫评传》中对杜陵人的统计,现录如表1:

表1 杜陵十三世姓名、官职表

对杜甫而言,“杜陵人”是一种身份认同,是带有先祖杜预荣誉光环的烙印,杜甫一生都以此为荣。大历二年(767)六月, 杜甫寓居夔州。杜鸿渐以黄门侍郎同平章事镇蜀,自蜀还朝,杜甫故乡同姓之弟杜韶陪同前往,杜甫写《季夏送乡弟韶陪黄门从叔朝谒》相送:“令弟尚为苍水使,名家莫出杜陵人。比来相国兼安蜀,归赴朝廷已入秦。舍舟策马论兵地,拖玉腰金报主身。莫度清秋吟蟋蟀,早闻黄阁画麒麟。”[6]1996“杜陵人”是杜家辉煌的象征。此处主要是对杜韶的鼓舞和鞭策,虽然杜韶只是区区小官,诗人在给予很大期望的同时,也表达了自我的政治追求。在《进雕赋表》中,杜甫写道:

自先君恕、预以降,奉儒守官,未坠素业矣。亡祖故尚书膳部员外郎先臣审言,修文于中宗之朝,高视于藏书之府。故天下学士,到于今而师之。臣幸赖先臣绪业,自七岁所缀诗笔,向四十载矣,约千有余篇。今贾马之徒,得排金门、上玉堂者,甚众矣。惟臣衣不盖体,尝寄食于人……明主倘使执先祖之故事,拔泥途之久辱,则臣之述作,虽不能鼓吹六经,先鸣数子,至于沉郁顿挫,随时敏捷,扬雄、枚皋之徒,庶可企及也。[7]3650

杜甫屡次强调先祖功业,意在说明自身的政治理想。然而现实的困境则是漂泊之态,所以这也加重了杜甫自身的故园之思。建立旷世功勋的先祖都葬在首阳山下,而自己竟回不得。即便如此,战乱的烈火也不能阻挡杜甫的政治抱负,因为“杜陵人”的身份使然。杜家十几世都在洛阳,生命之根早已深植。“杜陵人”的辉煌和首阳山这片土地紧密相连,对杜甫而言杜氏家族所产生的故园情结正是河洛文化中的本根情结的现实写照。杜氏后人尊重祖先,安土重迁,经战乱而不改祖茔,历战火而不忘祖训,这就是本根情结。自古家国一体,个人之德行代表家族之德行,家族之德行反映国家之德行,所以杜氏自晋朝以来便“奉儒守官,未坠素业”,敬天法祖的传统使杜氏一脉绵延不绝。杜甫作为“杜陵人”的代表,不仅对杜氏家族成员爱护有加,对洛阳本土的贤达之士也是尽力帮助,这种乡人观念也正是河洛文化中本根情结的体现。韩成武在《杜甫的乡人情结述论》一文中指出:“河洛文化精神之一的本根情结,是指人们对生身之地的依恋,体现为叶落归根的归宿意识,以及‘寻根问祖’的本根意识,包括对乡人的友爱、救助、匡护。杜甫对其乡人韦济、房琯、郑虔投入如此深情,不计个人得失甚至安危,正是河洛文化本根情结的反映。”[7]

4.儒家的精神牵引

“江汉思归客,乾坤一腐儒。”[6]2457杜甫在诸多诗篇中自诩为“儒者”,从“奉儒守官”到“致君尧舜上,再使风俗淳”[6]93,杜甫的儒者形象历千年而不倒,逐渐深入人心。经过历代文人笔墨的铺陈,杜甫潦倒的老儒形象渐趋定格。儒家自孔子开创以来,也曾被独尊儒术,然而到了唐代,儒家在佛教的冲击下显得有些落寞。可是杜甫却擎起“儒家”的旗帜,这里固然有杜氏一脉的传统,更多的是杜甫个人对儒家的认同,尤其是对儒家民生观的认同。

孟子曾指出:“无恒产而有恒心者,惟士为能。若民,则无恒产,因无恒心。苟无恒心,放辟邪侈,无不为已。及陷于罪,然后从而刑之,是罔民也。焉有仁人在位,罔民而可为也。是故明君制民之产,必使仰足以事父母,俯足以畜妻子,乐岁终身饱,凶年免于死亡。然后驱而之善,故民之从之也轻。今也制民之产,仰不足以事父母,俯不足以畜妻子,乐岁终身苦,凶年不免于死亡。此惟救死而恐不赡,奚暇治礼义哉?”[8]此处强调了儒士的品格以及对维护礼、义的重要性,最终落实到“仰足以事父母,俯足以畜妻子,乐岁终身饱,凶年免于死亡”的民生问题上。儒家强调“修齐治平”,曾子曰:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”[9]79作为儒士要有时代的使命和担当。曾子又说:“可以托六尺之孤,可以寄百里之命,临大节而不可夺也——君子人与?君子人也。”[9]79真正的君子也就是儒士有着世俗不可轻易夺取的品格,这种品格表现在“修己以安百姓”。子曰:“仁远乎哉?我欲仁,斯仁至矣。”[9]73只要心中存有“仁”,那么“仁”的境界就可以实现。换言之,儒家追求的个人价值主要建立在对天下百姓的关爱上,这才是“仁”的境界,这是历史的大我。以杜甫的生命经历观之,无论是《三吏》《三别》,还是《茅屋为秋风所破歌》,在杜甫的笔下呈现的是时代的呻吟,百姓的悲苦。虽然大唐王朝在“安史之乱”前创造了不朽的辉煌和传奇,然而杜甫并未掩饰现实的惨淡,而是选择了秉笔直书,用诗语在苍茫的大地上写下百姓的泪水。儒者以天下为本,忽略小我的苦痛,放射大我的悲悯。杜甫践行了儒家的这一千年命题,昔日孔夫子周游列国希望以人文化成天下,然而狼狈如丧家之犬,终不改初心,坚守“仁”的学说。而杜甫上不位列庙堂,下不保妻子饱暖,却愿意发宏愿庇护天下寒士,愿意把目光投向中原大地上每一位受苦的百姓。此等表现不正是“仁”的境界么!而杜甫的故园情结正是对故土之上受难者的关注,不仅有亲朋好友,更有诸多陌生的人,杜甫并未忘记。

那么杜甫作为儒士所体现的故园情结又受到河洛文化中的“本根情结”哪些影响?

首先,正如梁晓景先生所说:“孔子适周,曾问礼于老聃,学乐于苌弘,观先王之遗制,目的是要广泛地学习礼乐知识,这对孔子思想的形成,是有重大意义的。”[10]可见,孔子不辞辛劳从鲁国赶往周都洛阳,主要是为创立儒家学说而汲取营养。洛阳之行对孔子而言是极为重要的。尤其是他周游的列国范围,如卫、宋、郑、陈、蔡五国皆在今河南省境内(曹国在今山东境内),均属于河洛文化圈。也就是说,河洛文化滋养儒家学说的生成是一个客观存在。

其次,周公居洛阳曾发布了一系列诰命文书,集中表现在“敬德保民”,而孔子对周公的思想极为推崇并极力吸收,形成了儒家的民生观。徐正英指出:“孔子对周公等西周‘敬德保民’思想的继承和发展,更为集中地表现在他对以‘仁’为标志的人伦思想和哲学思想体系的创造上。”[11]杜甫以儒者自居,继承孔孟民生观,以仁者之姿回望中原正是源于河洛文化中的本根情结。

综上,杜甫的故园情结是有着文化烙印的,从先秦时期河洛文化中的“本根情结”便开始凸显。无论是周公的“敬德保民”,还是老子的“道法自然”,抑或孔子的“仁”学都在诠释以民为本的核心价值,从河洛文化中挺立的“中原文化是中国文化的根源和核心,中国文化是它的发展与扩大。中原文化是以儒家文化为中心和基础的,特别怀土重迁,对于故土家园有一种特别深切的感情”[12]。