宋代诗僧的莲荷意象书写与人格寄托

2021-01-15张钰婧

张钰婧

(南开大学 文学院,天津300071)

莲与荷自古以来为文人墨客情之所钟,白莲清新脱俗、红荷殊异群芳,皆是文人于诗作中大书特书的意象,周敦颐《爱莲说》称“莲,花之君子者也”(1)详见曾枣庄、刘琳:《全宋文》第四十九册,上海:上海辞书出版社,2006年版,第279页。,更是赋予莲荷以君子人格,引起了广泛的共鸣。但君子形象并非莲荷的唯一特征,其“出淤泥而不染”更不是理学所独创,在诗僧笔下,呈现出与“君子莲”相映的“禅者莲”形象,二者既有相似之处,又互为补益。莲荷有着深厚的佛教渊源,是诗僧题咏莲荷的宗教基础,然而诗僧并未满足于以莲荷作为偈颂诗的意象,宋代诗僧多与文人交游,并大量唱和、效仿文人莲荷诗。宋代禅宗盛行,僧诗多是禅诗,而禅诗不同于一般文人诗的特点为高度的自我意识与主观世界的外化,因此,僧诗中的莲荷未必是实景,而是观心写境的体现,这正是诗僧在融合禅法、吸收诗法之后的创造。本文拟从诗僧对莲荷意象用语的选择偏好入手,分析诗僧在莲荷意象书写中存在的不同阶段的特征,进而探究其文化思想与宗教背景以及与文人之间的双向互动。

一、宋代诗僧的莲荷用语偏好

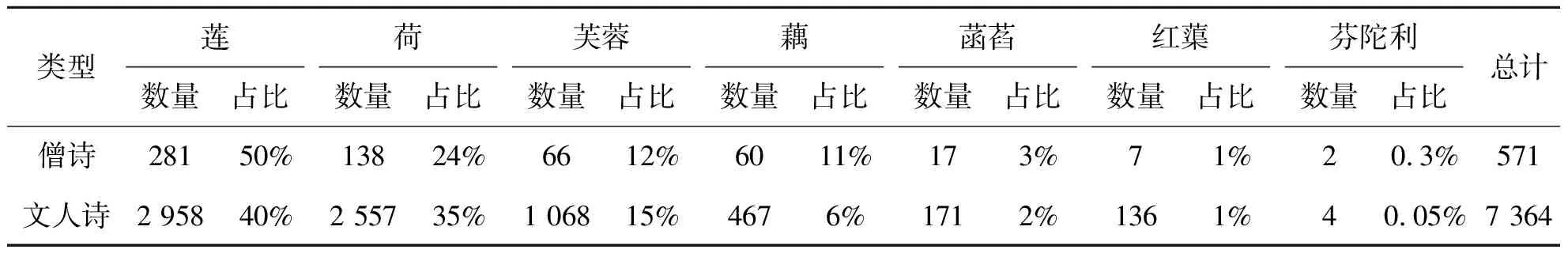

宋代诗僧创作了大量的诗歌作品,根据北京大学《全宋诗》检索系统统计,在众多的僧诗之中,包含莲荷意象的诗作有571首。由于“莲荷”在文学作品中有许多同义词以及衍生物与别称,比如芙蓉、菡萏、藕、芬陀利,所指均是莲与荷,但其背后蕴含的文化背景却不尽相同,并且诗僧由于僧人的身份所限,在面对不同的莲荷用语时有所取舍,着意选取能够体现诗禅风貌的用语。同时,《全宋诗》收录的莲荷诗作数量甚众,为了避免仅分析僧诗流于片面,笔者分析了僧诗与文人诗中的莲荷用语情况,将二者进行对比,分类统计见表1:

表1 僧诗与文人诗中的莲荷用语情况

从表1中可以看出,在所有包含莲荷意象的诗作中,无论是诗僧还是文人,“莲”是最具代表性且运用最多的用语。不同于“莲”获得了诗僧与文人的普遍认同,诗僧使用“荷”的频率明显低于文人,这是由于在传统观念中“荷”常与荷叶搭配,“荷花”为“红荷翠盖”,并不像“莲花”那样与佛教关系密切。从数据上看,诗僧与文人在使用“芙蓉”一词上差别较小,但对比诗作题材,可发现二者的区别主要在于使用语境的差异。诗僧使用“芙蓉”一词多用于模仿文人作《采莲曲》,如释文珦《采莲曲·其一》“红白芙蓉花,何如妾颜色”[1]39645,“芙蓉”谐音“夫容”,多见于恋歌,诗僧在效法文人时也常用此义。此外,“芙蓉”还用于指山峰、灯漏等,从整体上看,僧诗中“芙蓉”用语与佛理的相关度极低。文人喜爱使用“芙蓉”一词,并不仅仅是用于描写莲与荷,在梳理用词的过程中,笔者发现文人常将“水芙蓉”与“木芙蓉”混为一谈,将莲与荷称作“水拒霜”,有时在同一首诗中将二者并举,难以分辨。

“藕”包含“藕花”与“莲藕”两种意象,诗僧与文人对此的态度差别颇大。在诗僧笔下,“藕”并非实指,诗僧着意表现的是藕的花、实、丝与孔窍都蕴含着佛理,如释了惠《赵山台莲花方丈》“一芙蕖是一毗耶,一叶香风一室开。三万二千师子座,藕丝窍里涌将来”[1]38110,这与以孔窍喻人心的禅宗公案相关[2],而文人大多倾向于描写实景,诗作中对“藕”的使用频率显然要低得多。至于“菡萏”与“红蕖”,无论在僧诗还是文人诗中出现频率都很低,二者并不是常用的莲荷意象用语,尤其是“菡萏”,多用以协调平仄。不过有趣的是,“芬陀利”虽是最能体现莲花的佛教内蕴的用语,但在诗作中极少出现,这固然与五言或七言诗中不便采用三字词语有关,但为何诗僧使用“芬陀”与“芬陀利”的频率低于文人?笔者推测,诗僧眼前所见的红白莲花不同于净土之中的芬陀利华,他们亲近莲荷,却并未将其视为圣物,而是寄寓了自身的人格理想。

二、宋代诗僧笔下莲荷意象的人格写照

(一)传灯化俗:“欲界行禅理,人中芬陀华”

“诗僧”一词具有僧侣与诗人的双重特征,孙昌武先生将诗僧界定为以作诗为业的僧人,或者称作“披着袈裟的诗人”[3]。无论是以诗为业还是身披袈裟,诗僧这一称谓包含的双重身份显然有着主次之分,尽管诗僧以擅长诗文扬名,但为僧是其本业,作诗只是余事。僧人身负化俗济世的重任,诗僧也不例外,因而宣讲佛理的诗作占据相当大的比重,这是僧诗区别于文人诗的显著特征。在这一类诗作中,无论是实景的莲花还是虚指的象征,均显著表现为佛教意象,其旨在阐明佛理。在诗作中,诗僧仿佛超脱于世俗之外,一语道破玄机,传达的是具有普世意义的佛理,因而诗僧很少在此类诗中流露自己的创作个性,而将诗作视为颂扬佛法的工具。例如“君看莲出水,万物安堪比。居尘不染尘,欲界行禅理”[1]23180,莲花出水,生于淤泥而不染纤尘,一如身处世间,在欲行禅;“莲花荷叶的须分,无限清香付与君。弹指若知霄汉路,便能平地起烟云”[1]14512,莲花、荷叶与莲实的无限清香,何尝不是佛法遍布,正是引人开悟的契机所在;“海燕坐间谈实相,泥人梦里获真如。空中种黍长年饱,陆地栽莲永不枯”[1]20617,陆地栽莲本是虚妄,空中种黍更是荒谬,正是以不可为可,意在破除法执;“腊月莲花菡萏香,三回赏手不寻常。直饶会得须眉落,早是龟毛数丈长”[1]23598,腊月何来莲花?“须眉落”与“龟毛数丈”更是语奇,“龟毛”出自《楞严经》“无则同于龟毛兔角,云何不著”(2)本文所引佛经底本均来自于中华电子佛典协会(CBETA)《大正新修大藏经》。,指有名无实之物,阐空观之理。

此外,这一类诗中另有少量为题咏、唱和的咏莲之作,这些诗并不像上述所列的偈颂与颂古诗直白地阐释佛理,而是将佛理与写景浑融一体,并流露出诗僧超脱与悲悯的胸怀。如“神物何由测,芬陀陆地兴。素芳呈玉雪,梵刹肇丘陵。换额从偏霸,悬碑自老僧。殷勤劝来者,期使续千灯”[1]45087,由眼见白莲花联想到神物芬陀利华,今见花盛,引为佛瑞,进而勉励后来者延续佛灯;“初从莲社泛池塘,摄入群贤鼻观香。粉露已随云雨去,冰姿留得小残妆”[1]21742,“粉露”与“冰姿”以形容白莲的脱俗,看起来似是寻常的游赏唱和之作,而“鼻观香”则暗合六根圆通之旨,为点睛之笔;“一卷百千万亿卷,普使幽冥趋净方。越水东边明月夜,白莲朵朵晋时香”[1]42347,以佛经度化孤魂,由眼前的月下白莲想到莲邦净土,再忆及莲社遗风,虚实浑融。整体观之,以莲为佛教象征的诗作中,莲虽为独立意象,是诗僧着力塑造的意象,不过限于宣扬佛法的主题,诗僧并未表现出自身的个性,更多的是体现诗僧群体以济世化俗为己任的共性特征。

(二)徘徊两端:“除却缁衣在,其余何是僧”

诗僧虽兼有“僧侣”与“诗人”双重身份,但在传统观念中僧人以奉佛禅诵为本业,吟哦赋诗只是外学罢了,因此僧人不以传法、解经之名闻世,反而冠之以诗名,在赏识其才学的同时便有了些许戏谑的成分。更何况,宋代的诗僧并未满足于以诗说理化俗,在统治者对佛教既鼓励又限制的政策之下,僧人意识到自身地位起落不定,不得不入世结交权贵,诗僧们便以诗文干谒文人士大夫,以求赏识。可见,作诗虽是雅事,但对僧侣而言却仍属于俗缘[4]。既然是以诗文为名帖,诗僧便不再局限于宣讲佛理,而是有意地效法文人诗,写作文人喜闻乐见的题材,在这一类诗作中的莲荷已然走出了禅院净土,成了游乐所见之景与采莲女的红妆。例如“波面盈盈照影红,月寒露重怨房空。鹭鸶目趁鱼行急,惊得残妆散晓风”[1]36920,虽是写秋莲,但“照影红”“怨房空”与“惊得残妆”,以莲房空无一子暗喻独守空房,以鹭鸶、鱼行成双成对反衬形单影只,俨然是一位相思满怀的女子;“圆绿风翻翡翠云,娇红露淡石榴裙。采莲声隔花深处,应有鸳鸯梦里闻”[1]41363,风卷荷叶如翡翠云,露湿红莲似石榴裙,画面浓艳富丽,藕花深处的莲歌入了鸳鸯的睡梦,好一幅美妙的江南采莲图;“水中仙子并红腮,一点芳心两处开。想是鸳鸯头白死,双魂化作好花来”[1]9720,将并蒂而开的红荷花比喻为放心,并联想是白头鸳鸯双魂幻化,与鸳鸯象征恩爱、莲谐音“恋”暗合。此外,宋代诗僧也效仿文人作《采莲曲》,释文珦为其中代表,如“荡桨入平湖,湖波渺无极。红白芙蓉花,何如妾颜色”“荷叶似侬鬓,荷花似侬妆。夫婿常别离,羞见双鸳鸯”[1]39645。可见,诗僧并不回避作恋情诗,其所作游乐诗和采莲曲与文人并无二致。

当然,并非所有的诗僧都以作诗求干谒为事,相反,一些诗僧选择避世独居,但在宋代佛教世俗化的世风之下,他们的隐居非但不能安于禅坐,反而显露出几许焦虑与不安。例如“一池荷叶衣无尽,数树松花食有余。却被世人知去处,更移茅舍作深居”[1]18308,以荷叶为衣,以松花为食,隐居何等清净逍遥!然而一旦被世人知晓去处,便要匆忙移居向深山,这种刻意避世的态度不仅与当时流行的心隐世风格格不入,而且也是禅宗予以否认的“离世觅菩提”之举。何况,无论移居还是隐居,皆是心不得安的体现,例如释永颐的两首山居诗:

雨后对月

清夜不复寐,萧然据胡床。

对此九天上,阴魄含虚光。

光飞激洞户,彩莹栖云塘。

芙蓉杂羽盖,暗水流瑶芳。

景异沈昔梦,心定闻空香。

不知孤寂身,尚此山水乡。[1]35984

西峰日暮

手携一束书,秋风独来此。

松深夜月清,水冷芙蓉死。

懒于檐下读,两眼悬秋水。

时看涧鼠来,食我山茶子。[1]35988

《雨后对月》写清夜难寐,萧然独处,僧人本应心性清净,夜寝无梦,此时却在难眠之下玩赏起月影与流云,见翠盖与莲香似是感到片刻的心定,然而结句一转,孑然一身居此山水乡,可见隐居并非乐事。《西峰日暮》中“手携一束书”,是书而非经卷,且“懒于檐下读”,松林满山,夜深月明,本是无限清净,下联却笔锋一转“水冷芙蓉死”,何其萧索凄凉!死去的岂止是芙蓉,恐怕还有一颗活泼泼的禅心。实际上,诗僧无论是作世俗游乐诗还是隐居诗,都不可避免地呈现模仿文人的姿态,他们隐藏起个性与禅心,诗中的莲荷不再是佛理与禅境的象征,或为世俗游乐之景,或为隐居的点缀,风格的迥异恰从侧面体现了诗僧踌躇于入世与出世两端的矛盾。

(三)安禅写心:“清风明月在,禅心本绝瑕”

对于诗僧而言,说法化俗本是职责所在,以诗求名是不得已之举,但无论是偈颂诗与化俗诗中体现的诗僧群体特征,还是世俗诗与隐逸诗中的曲意逢迎与焦虑不安,皆是诗僧创作中的阶段性特征。作诗如悟禅,将证悟的禅理转换为吟咏之诗境,即是将心境投射于外境,以自然万物为禅心所化。作诗亦是写心,心物不二,诗僧笔下的莲荷自然也就挣脱了世俗点缀之用,从佛理公案中脱胎而出,成为诗僧的禅心写照。在这一类诗中,虽为题咏莲花,却不刻意用典,虽近于文人咏物,实则是诗僧内心世界的外化,因而在诗中常常将洁白无瑕的莲花作为心性的象征。如“雪态自堪怜翡翠,玉苞终耻近蒹葭。闲来倚槛看无厌,为似禅心本绝瑕”[1]1569,白莲的冰雪姿态胜过翡翠美玉,又不似“摧折不自守”(3)杜甫《蒹葭》:“摧折不自守,秋风吹若何。暂时花戴雪,几处叶沉波。体弱春风早,丛长夜露多。江湖后摇落,亦恐岁蹉跎。”见张溍:《读书堂杜工部诗文集注解》卷五,济南:齐鲁书社,2014年版,第344页。的蒹葭,白莲的纯洁正如禅心清净;“心如莲花不着水,身似孤云行太虚”[1]39673,“心如莲花不着水”为经偈中常见,莲花生于水中而不着水,出于淤泥而不为泥所污,正如修行之人处于世间,著而不染;“石头城里屋三椽,满屋清香是白莲。皎洁一心何所似,夜深淮水月初圆”[1]42347,禅心皎洁,如初圆之月一般清净圆满,圆月可朗照八方,莲香可遍布一室,莲与月既蕴含着修行的圆满无碍,又喻托心性的明净通透。

诗僧以莲喻禅心,兼有圆满与觉悟之义。由莲荷的洁净无瑕而证得禅心的澄澈明净,莲荷并非单纯等同禅心的程式化意象,而是在诗僧的开悟中起到了重要的作用。如“兴寄超然八方内,身在水流香世界。绿云冉冉拨不开,乐地可中能许大。中通外直真绝奇,一语能觉千古迷”[1]41170,由莲荷“中通外直”而能著而不染,悟得内心清净通达方能入于世而不流于俗,可谓解千古谜;“生死到来何抵当,月明静夜共商量。荷华荷叶通消息,一阵风来一阵香”[1]33828,于静夜月明中谈论生死之事,将生死无常比作莲荷的花与叶,风来香散,生死如一,皆是自然而然。此外,在这一类诗中,诗僧借莲荷以明心迹,莲荷不再是仅供远观的景物,诗僧常亲手种莲,与莲荷意象的距离更加紧密,莲荷也成了可以亲近的禅友,而非观赏的玩物。如“不惑年犹欠四年,道情高趣耻前贤。清风明月知多少,漫学庐山种白莲”[1]1534,学庐山种莲,表层之意是追思东晋慧远法师种莲结社之举,而前句表明自身“道情高趣”愧对前贤,因此种莲之举不仅在于追忆,更是修养性情的体现;“谁将白莲子,固向峰顶栽。非学远公社,兼无陶令来。去世迹何旷,诛茅心已灰。不知岁月改,但见此花开”[1]7904,峰顶栽白莲并非效仿慧远结莲社,而是超然于俗世之外的象征,岁月更迭,白莲如故,如同道心永不退转;“一从识得性分明,懒作春池皷吹声。闲把六门深锁断,白莲香散水风清”[1]40751,识得自性分明之后,风过春水不闻于耳,六根弃绝尘俗,唯独不拒莲香,莲荷的清香正是禅趣所在。诗僧作诗以安禅,正是借由莲荷的著而不染觅得了入世与出世的平衡节点,由此在化俗说理的层面更进一步,以诗自明心志,展现诗僧超逸通达的人格与风貌。

三、宋代诗僧以莲荷为人格寄托的成因

(一)莲花的佛教意蕴与历史渊源

诗僧将莲荷作为禅心道情的化身来寄托自身的理想人格,源于莲花独特而丰富的佛教意蕴。莲花是佛教中的常见花卉,频繁出现于佛经的意象与法器的造型之中。据笔者统计,《大正藏》中“莲”出现的频次为13029次(4)本数据根据中华电子佛典协会(CBETA)提供的《大正藏》检索系统进行统计。,在译经时间上唐宋两朝经文中“莲”出现的数量为最多,这与宋代禅宗与净土宗盛行有着直接的关系。在佛教中,莲花象征佛国净土与圣物祥瑞,在名称各异的净土世界中,“七宝莲池”“大如车轮的四色莲华”几乎是固定出现的范式,但这些莲花已经超越了植物的观赏性,令人神往膜拜,难以亲近赏玩,多作为固定的神圣化意象出现于诗僧的偈颂诗与化俗诗中。真正与诗僧自明心志的诗作关系紧密的是莲花的譬喻意义,即以莲花为喻体,将莲花的生长过程与环境比作清净本心与修行次第。这一类莲花意象取材于现实中常见的水生莲,因其“出淤泥而不染”,兼有“皮身清净”与“内心无染”之意,例如:

是人虽在五欲尘中,不为贪欲诸过所染,譬如莲华虽在淤泥非泥所着。(《实相般若波罗蜜经》卷一)

譬如青莲芙蓉蘅华生于污泥,长养水中,虽在水中,其根叶华实,在水无着,亦无所污。比丘如是,于是身与三昧,安隐欢喜。(《寂志果经》卷一)

诸佛如来,虽处众恶,无所染污,犹如莲花。(《大般涅槃经》卷十五)

菩萨心净,犹明月珠而无瑕疵,如日初出照于天下,犹如莲华在于泥水而无所着。(《普曜经》卷六)

无论是得成正觉的诸佛菩萨还是世间修行的比丘居士,其清净本心都与不染尘垢的莲花有着相似之处,这使得莲花的佛教寓意有了广泛的受众基础,因而成了诗僧自比为莲花的源头。相比作为净土与圣物的象征,莲花的清净无瑕更易引人欣赏亲近,自然也就常见于诗作中。

此外,在僧诗中,“白莲社”与“种莲”也时常被提及,这些用语来源于东晋以来的白莲结社传说。相传东晋慧远曾与僧俗十八人于庐山结社种白莲,立誓念佛三昧,期生西方净土,而这一传说的定型恰恰是在宋代。假托晋人所作的《莲社高贤传》成书于宋代,提出了“白莲结社”这一名词;宋人陈舜俞作《庐山记》,确定了“莲社十八贤”的名目,以白莲为结社之名,所取正是白莲“清净无染”之意,如“白莲生清地,至洁尘不行。当时取我社,亦以清净故”[1]44783和“平生白莲社,不受一尘触”[1]12692。白莲结社之说在诗文中广为流传,并不仅限于赞颂僧俗结社之举,更在于肯定莲荷意象调和出世与入世矛盾的思想内蕴。因此,诗僧寄情于白莲,既是对莲社先贤的追慕,更是对莲荷禅理意蕴的喜爱。

(二)宋代的宗教政策与社会环境

与佛教的历史渊源为莲荷的禅意化提供了宗教基础,而宋代的宗教政策与社会环境则是“禅者莲”的生存土壤。宋代统治者对待佛教的态度十分微妙,在宋真宗一朝,寺院与僧尼数量达到了宋代历史的顶峰,统治者鼓励佛教发展,然而其推崇佛教的原因并非关乎信仰,而是看重佛教的教化意义,如宋真宗《崇释论》:“释氏戒律之书,与周孔荀孟迹异道同,大指劝人之善,禁人之恶……奉乃十力,辅兹五常。上法之以爱民,下遵之以迁善。诚可以庇黎庶而登仁寿也。”[5]将佛教作为儒家思想的补充,而非肯定其实际宗教价值,宋代的统治者几乎都在提倡其劝人向善的一面,同时又严格控制僧尼数量,将佛教发展控制在适度的范围内,“不使其大盛耳”[6]。何况,宋代重文轻武,统治者以儒学治国,因此宋代的儒释道合流,实际上是佛教依附于儒家。佛教向儒家靠拢是宋代佛教世俗化的典型特征,首先体现在佛教吸收儒家的君臣观念与伦理纲常,宋代禅师在开堂上香之时,其祝词往往“先祝当今皇帝‘圣寿无疆’,次愿地方长官‘常居禄位’,最后才得酬谢祖师‘法乳之恩’”[7],甚至在《建中靖国续灯录》中多次出现“只将一滴曹溪水,四海为霖报我皇”“皇恩佛恩一时报足”等语,佛法不再是济世度人的工具,而成了报答皇恩的手段,并且皇恩居于佛恩之上。除“拈香颂圣”与“报皇恩”的形式之外,宋僧多热衷于儒学,契嵩将佛教与儒学相提并论:“儒者,圣人之大有为者也;佛者,圣人之大无为者也。有为者以治世,无为者以治心”,并作有《中庸解》;天台宗名僧智圆自号“中庸子”,主张“修身以儒,治心以释”。

宋代佛教在形式与理论上的世俗化倾向,影响了诗僧积极入世的情怀。唐代诗僧在结交权贵、游于公卿门时,尚有几分不甘与无奈,而宋代诗僧则洒脱得多,将入世视为修行,这与他们从佛经中挖掘的莲花意象不无关联,如临济宗名僧印肃的两首诗中的“火中莲”意象:“火里生莲终不坏,念念劳生不自在。彼既丈夫我亦然,舍短从长无罣碍。”[1]23141“将喻红炉火里莲,精金百煅转光鲜。居尘不染随宜用,始觉松风解说禅。”[1]23152佛经中以“火中生莲”譬喻“在欲行禅”由来已久,但僧诗中使用这一独特的莲花意象,在宋代之前则罕见。结合宋代的宗教与社会环境,诗僧笔下的“火中莲”可谓是应俗而生,这何尝不是诗僧入世之心的象征?

(三)诗僧与文士的交游与人格建构

如果说宋代佛教世俗化整体趋势尚属外力,不过是催生了僧诗中独特的莲荷用语,那么诗僧与文人交游的行为则是莲荷人格化形象得以确立的内在动因。天水一朝,诗僧干谒求举之风盛行,不同于文人干谒以求取功名实现济世之志,诗僧干谒王侯以求取名利为主。宋代延续了中唐以来的僧官考核制度,寺院住持上任由地方政府决定,而非由其法嗣继承,因而宋代佛教与世俗权力的关系愈加密切,其直接影响是造成了寺院丛林制度的等级化,在僧团中产生了阶级分化。如一寺山长、大德,多能得到权贵赏识,如大觉怀琏禅师曾与宋仁宗为法喜游,并且宋代君主对名僧常有赐紫、赐号或御笔题写匾额之举,受赐僧人的待遇与寻常释子显著不同。寻常僧人并无门径得见王侯,而有才学的僧人则能以诗文见赏,因此,诗僧向文人投诗赠答,无异于终南捷径。

以诗作求名虽然是诗僧在当时环境中的生存需求,但诗僧与文人的唱和诗不同于文人之间的酬唱赠答,而体现为具有“建构性”的生存心态,既有个人定位、群体认同的特色,同时兼具“明道”性质的宗教向度[8],而并非一味迎合文人的创作趣味。偈颂题材与颂古的内容固然是僧诗区别于文人诗的显著特征,但却显得说理有余而韵味不足,而如何在相同的诗体中体现释子之情志?于是,诗僧便着眼于禅理意象的选取。文人常用松、竹、梅、兰、菊象征君子,但这些缺少佛教底蕴的意象却不适用于诗僧,而莲荷既有佛教意蕴,又为文人所乐见,自然也就成了诗僧寄托理想人格的“名片”。值得注意的是,诗僧以莲荷作为自我人格的寄托,并非单向的身份建构,文人不但肯定了莲荷的禅理意蕴,还将其吸收为君子人格的象征。周敦颐于庐山结庐而居,作《爱莲说》,盛赞其“中通外直”“出淤泥而不染”,其援佛入儒,暗合莲之佛说因缘[9],诗僧也多有附和之诗,如“出自淤泥元不染,开于玉井旧知名。暑天胜似凉天好,叶气过于花气清。何事濂溪偏爱此,为他枝蔓不曾生”[1]39634以及“濂溪爱花我爱叶,难将此意轻语人”[1]41170。由此可见,诗僧以莲荷作为自身人格的象征,其意义与影响已然渗透到文人群体,最终经由文人之手,确立了宋代莲荷的君子人格。

宋代诗僧对莲荷意象的书写存在于化俗诗、世俗诗与禅悦诗三种类型之中,三者虽在个体创作中皆有体现,然而纵观诗僧群体的创作,其中存在着莲荷意象的演变规律。化俗诗以偈颂为主,莲荷虽为独立意象,但大多直接取材于佛经,以说理见长,呈现出较为单一、程式化的用法;世俗诗为诗僧与文人交游唱和所作,取法于文人诗的观赏视角与意境构建,莲荷退居为附属意象;禅悦诗为诗僧直抒己心,莲荷为其中的核心意象,尽管有时笔墨不多,但却是诗中点睛之笔,最能体现诗僧的情志与人格。对比三种诗体,由化用佛经到效仿文人,再到写心言志,在思想层面,是诗僧在出世与入世之间建构自身理想人格的探寻;而在诗艺层面,则是诗禅互济,最终达到诗境禅境圆融无碍的过程。