抗战时期国民政府高等教育经费研究

2021-01-14陈健

陈 健

(安徽工业大学 马克思主义学院,安徽 马鞍山 243000)

1 高等教育经费来源

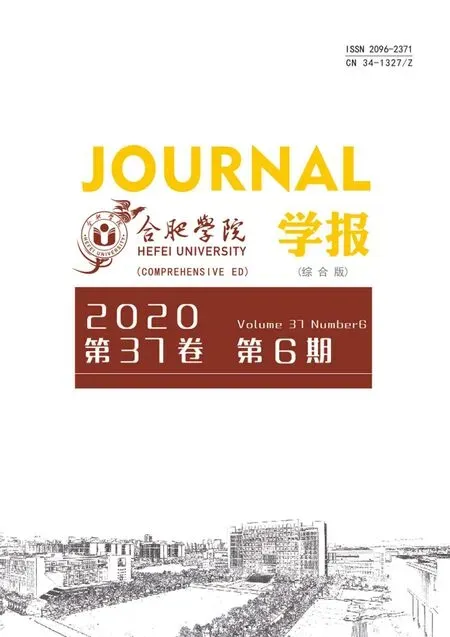

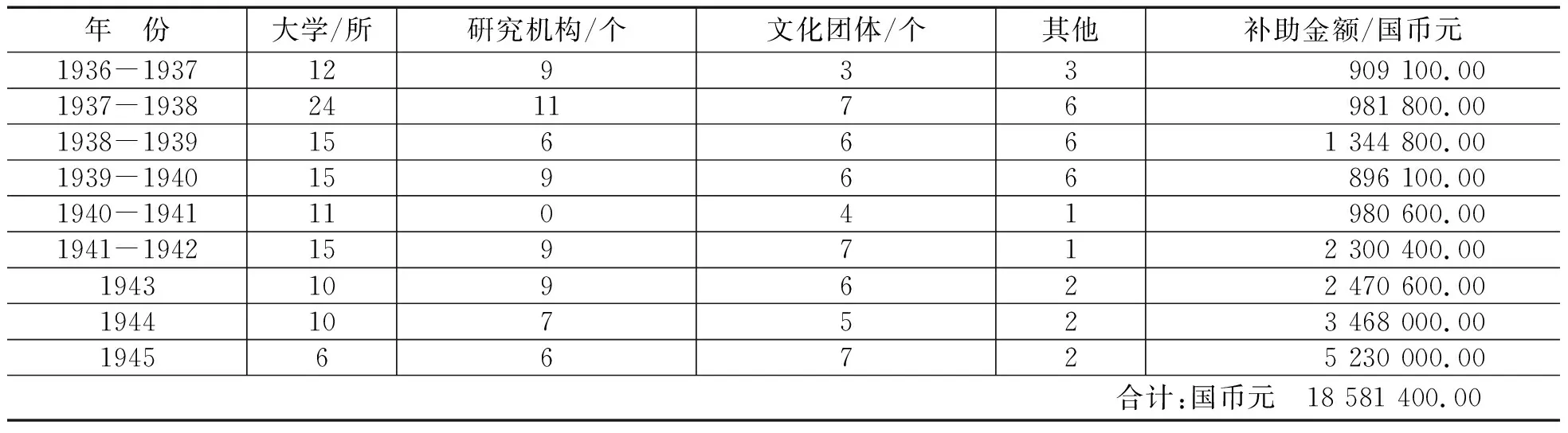

1925年以后,庚子退款对于国民政府高等教育的发展有重要支撑。由表1分析可以得知,美国庚款除了1945年外,每年均补助10所以上的大学。[1]但是,抗战发生后,受补助的学校数量及金额均呈现不规则的变化,时多时少,见表2。受欧洲战事影响海外捐款逐年锐减,表3统计了私立院校各类收入。

表1 美国庚款补助文化机关一览表

表2 英庚款补助大专院校金额

由表3分析可以得知校产与捐款是私立院校主要财源,依次则为学费与政府补助。校产与捐款所占比率,在1935年为总收入的45%。[2]1937年增为58%,次年降为50%。1939年又回升至52%,次年再略减为51%。至于政府的补助对于私校在战时的维持与发展经费,并不占重要比率。但是,由每年略增的统计数字可以看出,政府有意协助私立学校。1935年政府补助款项约为私立院校总经费的11.4%。1937年降为10.8%,1938年增至18%,1939年则为19%,1940年剧减为13.8%。如果仅由表面的数字观察,1940年政府提拨的补助金额约为1937年的2倍,这说明国民政府有维持私校的意愿。但是细究战前的补助金额会发现:1937年度政府补助低于战前的水平,1940年的金额与前一年比较,也相对减少了。再把货币贬值的因素列入考虑,则政府补助款的比率就更显微小。

表3 私立大专院校各类收入状况 单位:国币元

北大和南开完全依赖政府预算,清华则有美国庚款的支援。当政府停付庚款以后,清华收入锐减,仅能从原有庚款余额中收取利息。西北联合大学面临相同的财务困境。这所由北平师范大学、北平大学、北洋工学院3所院校组成的联合大学,仅收到约战前40%的经费。同济与暨南大学的预算约有60%~80%被削减。这种经费缩减的状况持续于整个抗战时期。

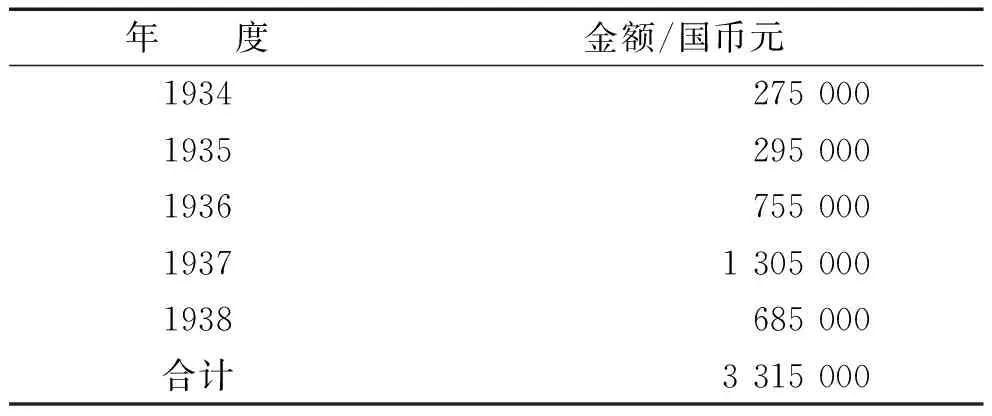

政府教育预算是抗战时期高等教育唯一可靠的财源。由表4可以看出,教育经费在战争爆发后剧减,由战前占政府岁出经费的5.5%,降至1.7%。而高等教育经费则由3.9%降到不足1%的水平。整个抗战时期,高等教育经费从未恢复到战前的水平。最佳状况是在1938年下半年,经费也仅为战前的三分之一;最糟的时候发生在1945年,仅及战前八分之一的水平。然而,大专院校的数目却由1937年的91所,逐年跳增至1945年的145所。[3]这说明当时的国民政府在扩张高等教育的同时,缺乏对本身财务能力的评估。经费不足,加上逐年恶化的通货膨胀,降低了教育经费的实际价值。四川大学校长黄季陆则以个人名誉在四川省境内募款以维持川大的运作。

表4 教育经费在1936-1945年国民政府岁出经费教中的比率 单位:百万元国币

2 通货膨胀对教育经费的影响

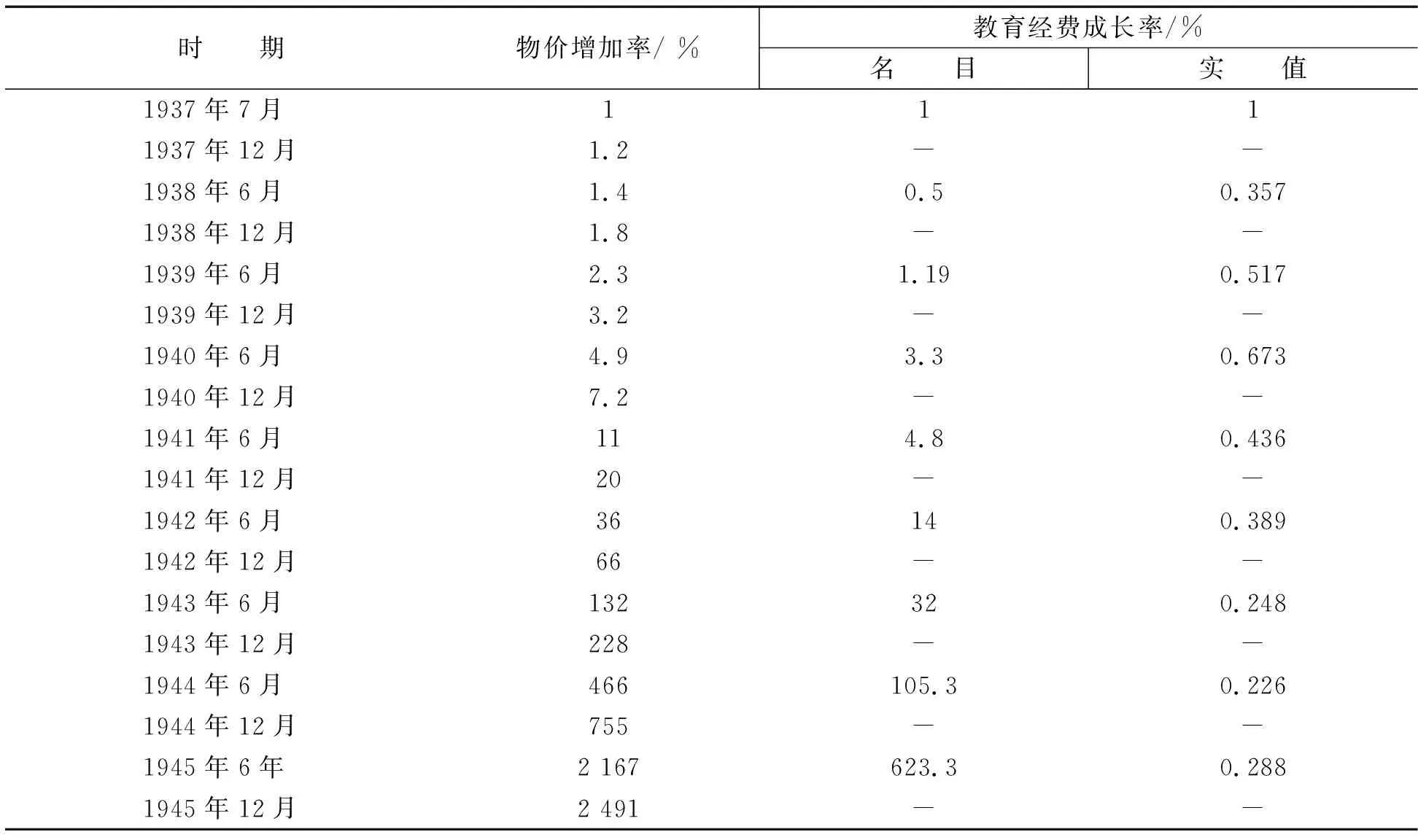

除了经费不足以外,各校还面临通货膨胀的问题。据统计,1943年教育经费的实际价值,仅相当于1936年的七分之一。由表5我们可以比较在通货膨胀影响下战时物价的增长率与教育经费的增加率,以便了解教育经费的实际价值。

表5的资料显示:教育经费无法与抗战时期通货膨胀率成等比增长。1938年6月,教育经费实际价值仅为战前水平的五分之二。1940年后教育经费的实际购买力逐年下滑。[4]在这种情况下,高等教育面临严重的经费短缺,预算赤字逐年增高。

表5 战时通货膨胀下物价与教育经费成长之比较(1937-1945)

1943年度,第三季经费的不足已达到18%左右的程度,这表明国民政府在战时提拨高等教育的经费,不足以维持各校的基本运作。如果我们考察抗战时期的特殊状况,可知高等教育所需额外经费远超过平时。战争爆发后,在日军肆意轰炸下,大专院校房舍大多受到摧毁,学校设备仪器也多数受损。少数抢救出来的图书、仪器在搬运途中,再度遗失或毁损。校舍无法迁移,图书、仪器能随之搬出者,也仅为少部分,此时急需大笔经费重建校舍、重新添购仪器设备与图书,更需要特别经费安置流散的教职员及学生。这些额外花费没有其他来源,必须从原定预算项目中挪用,增加经费似乎是解决这一困境的合理方式之一。[5]

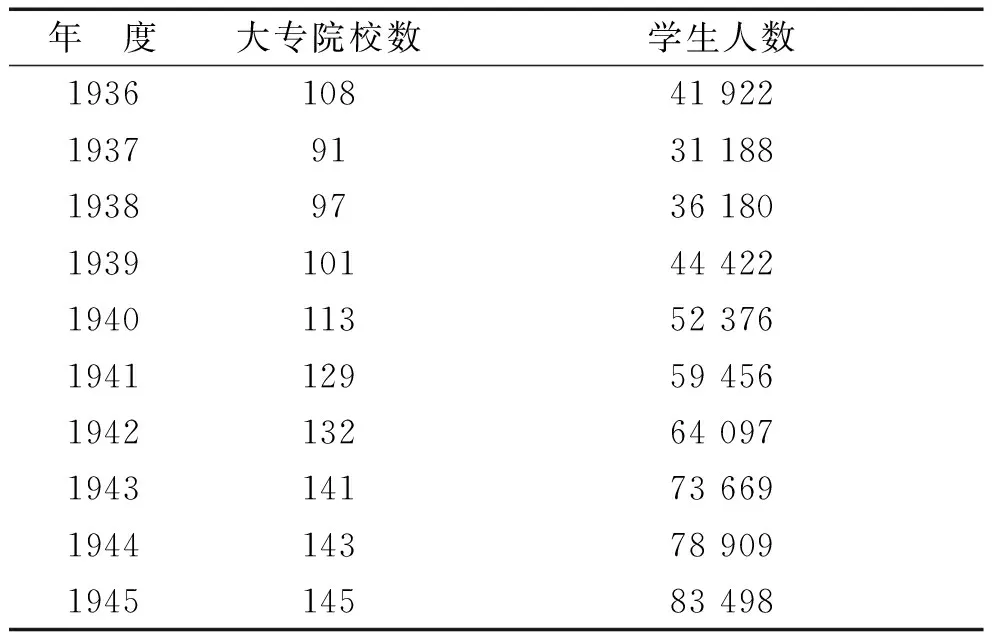

在高等教育经费日益缩减的情况下,若要维持教育品质,必须控制学生招收的数量,并严格限制学校规模的发展。但是抗战期间,高等教育的政策却是朝着大量扩充学校数量与扩大招生的方向发展。我们由表6可以了解抗战期间大专院校及学生人数增加的概况。以大专院校的数量而论,抗战结束时有145所,与战争发生前的108所比较,新设的学校增加了三分之一,若与战事爆发后的第一年学校数相比,则新设学校增加54所,增加率约为60%。战时学生人数也比战前增加了1倍以上,但教育部在命令各院校增加招生名额与设立新科系的同时,并没有相应的提拨经费。中央大学校长罗家伦回忆学校的困窘状况:抗战以后,教育部要求中大设立航空工程与水利工程两系,两年内又命令增设医学院。6年来,教育部未曾提拨分文的经费以为支助。[6]没有政府经费补助,学校只能挪用其他科系的费用,以供新设科系教员薪资及购买图书、设备,更迫切的是新聘教员宿舍以及新招学生的食宿等问题。简而言之,高等教育在抗战时期有两个显著的特征,第一是在数量方面急速扩张,其次则是经费不足。这也说明教育的数量扩展政策,未能契合政府的财政能力。

表6 大专院校及学生人数统计(1936-1945)

3 经费短缺对高等教育的冲击

在考察经费不足对高等教育的影响时,首先须评估校园的设施,如图书设备、建筑、仪器等;其次是教员与学生的生活状况。为了了解造成仪器设备厥重短缺的原因,除了后天的经费不足外,必须追溯到战争初期,日军的轰炸破坏,以及学校迁徙的损失。唯一的例外是中央大学,罗家伦校长在卢沟桥事变后,立即准备迁移工作,将可移动的校产、仪器设备、图书完整的搬往大后方,使得中央大学成为抗战期间设备最充实的大学。[7]

山东大学在搬迁途中,800大箱的仪器设备与76 000册图书,在浦口车站全部失踪。如此庞大数量的货物不会轻易消失,可能是落入日军之手或被日军销毁。事变之后,南开首先遭受日机轮番空袭,继之以炮火猛轰,日军进入校园后,又纵火焚烧建筑。北京大学除了学生遭受严刑拷打之外,学校建筑经常被用来当作刑囚之地。抗战胜利后,北大教授吴大猷重返旧地,发现南开大学原有建筑仅科学楼尚存,其余大型建筑如图书馆、宿舍、实验室等已被焚毁。上海复旦大学也遭受相同焚毁破坏,所有建筑在日军轰炸后倒塌,没有一栋房舍幸免。学校原有50 000册图书,仅7 000册被抢救出来。总共损失约200万国币。

上述4所学校的遭遇,是当时大专院校的普遍命运。教职员和学生从日军占领区逃出后,在大后方集合,拟重建学校,却发现一无所有,难以构筑校舍。大专院校在经费不足的情况下,首先遭遇的难题就是缺乏房舍以供教学与研究之用。教育部指令所有院校不得擅自兴建校舍,必须先向公家或私人租用。部分学校能租到民舍及农舍,却发现这些建筑格外简陋。民间建筑本来就不是为教学或研究的目的所设计,因此只能勉强使用。某些学校甚至被迫使用庙宇及地方祠堂,厦门大学在1937年底迁往福建长汀时,就只能利用庙宇、祠堂作为教室,并租下一间餐厅作为职员宿舍。租用民房为校舍,会产生另一个问题,就是校舍零散分布,造成很大不便。清华大学租用民房为大学办公室,另外又租了昆明当地的学校为教室及学生宿舍。学校的行政事务如教务、总务等单位分散在工业学校内,工学院则远在城东。清华大学的校舍散落于昆明市的广大区域内,无法集中,北大、南开的情况大致雷同。[8]因为研究工作的需求,清华租了百亩农舍,并建了数十栋茅草屋作为实验室。

第二个问题则是仪器和设备。几乎所有大专院校设施都无法满足最基本的教学需求,理工科的仪器缺乏最为严重。文、法、商科可以以口授的方式上课,影响不算很大。部分教授亲自动手制作仪器、设备,有的教学用品则来自海外,但经常延误送货日期。教育部在1944年度的工作检讨中,曾说明海外采购器材的艰困状况:美国是我国大专院校主要的器材来源地,有时需要4年时间才能收到订货。抗战期间,所有高等教育机构,都为取得基本教学所需的器具而努力。对于工学院的学生,实验是重要的课程,没有这类课程,自然造成严重的缺失。1944年,教育部评估教育质量时,曾提出大专院校设施不足的报吿,并认为这个现象逐渐影响教学的效率和质量。

第三个问题是图书短缺。建筑与仪器设施可以重建或重购,但图书馆的藏书一旦损失,通常无法弥补。大专院校在战时既没有经费买书,也没有时间等待书籍到来。另外,图书不但供应不足,而且非常昂贵。中文教科书印刷厂离学校较远,纸张与运送书籍的成本高昂。大后方的书店与出版商无法为大专院校出版足够的书籍,因为大部分国内的印刷厂均位于上海租界内。战前运费大约只占书价的百分之五,1940年2月,运费约为书价的15倍。纸张与印刷材料短缺也使纸价较战前上涨了10倍。

最后,运输过程可能会对书本造成损坏。几乎所有的书都由海运送至海防,再由车辆转送内陆。1940年1月,教科书的市价上涨了4倍,书店没有存货的教科书,只能从黑市中购买。同年8月,日军攻陷海防,所有书籍必须经由缅甸陆运或印度空运。部分大专院校为了避免日机空袭,将书籍封存或深藏于山洞之中。

4 通货膨胀对教员与学生的影响

“七七事变”以后,大专院校教职员的薪资,大约减少了二至三成。1940年底,通货膨胀恶化,零售物价与1937年7月相比,上扬了7.2倍,教员生活遭受严重打击。急剧恶化的通货膨胀,使1943年教员的薪资实际购买力,仅为1937年的五分之一。1943年,一位乡下厨师的薪水是大学教授的8倍。厦门大学校长萨本栋与夫人每月的薪水合起来也仅够20天的家用,其余的日子必须向银行借贷。大学校长尚且如此,其他教员生活可想而知。许多教授靠变卖家当过日子,也有开餐厅或商店以补充收入。

中大的教授宿舍也极为简陋:教授宿舍既暗且湿,低矮狭长的建筑内,由窄小的走道通向各个小房间,房间内有小床以及狭窄的走道。通常全家挤在这些小房间内,有时候雨水由破瓦中潺潺而下。纸窗上的破纸像旗帜般在寒风中飘荡,真是冷。居住空间狭小、阴暗、潮湿,再加上营养不良,很容易造成教员心理上与生理上的疾病。[9]伤寒是最常见的病症,另外头晕目眩也很普遍。Payne认为医疗及日常食物并不短缺,只是教员收入低,无力购买而已。

学生的情况较教员更为恶劣。战前学生绝大多数依赖家庭的财政支援,战事爆发后大多数学生与家庭断绝音讯。为了解决学生所遭遇的财务困难,政府提拨了各种贷款及补助金。1938年2月,国民政府首先建立了“贷金制度”,贷款给家庭陷入战区的学生。1940年底又增加食米补助及贷金。为补偿收入不足,学生常常兼职或假期打工,一般所做的工作包括经营小本商店,打字,银行助理或者兼任高中学生的家教。一位中央大学教员描述1942年1月的情况,觉得中大的教员与学生看起来像没有吃饭,而且脸色苍白,满脸倦容。学生早晨抢盛稀饭,晚上又忙着抢占台灯。

营养不良,食物不足,医疗设施不够,造成学生健康状况日趋恶化,肺结核、伤寒、沙眼、猩红热、虐疾等病症都很普遍。根据一位医师的报吿,战时的学生40%患有肺结核。厦门大学的普査发现:该校男生大多患有糖尿病,女生则以蛋白尿症者居多。西南联大诊所在1944年发表的一项统计发现:90%的学生患有疾病。同年11月份,该校诊所又发表了一份报吿,说明1944年共诊治了2 189名病患,其中1 033名病人患有内科方面的疾病,573名患有眼疾。学生对于医疗费用的忧虑,远超过对疾病本身的恐惧。一位教员描述学生的忧虑如下:不是病痛使学生害怕,虽然病痛很使人痛苦,但是他们更担心医疗费用。像伤寒一类的病症需要7 000元国币,学生不可能有办法筹到这笔钱。