教材用足巧设计,难点突破育素养

——“隋唐制度的变化与创新”教学设计

2021-01-14何文静北京市顺义牛栏山第一中学

何文静 _ 北京市顺义牛栏山第一中学

在日常备课时应该充分重视和利用教材中丰富的现有资源,突出教材主题,抓住主干知识,而在重难点上适当增加相关史料进行探究,引导学生深入思考。下面,笔者呈现《中外历史纲要(上)》第7课“隋唐制度的变化与创新”教学设计,以供交流探讨。

教学主题

本课是第二单元第3课,了解隋唐时期社会的高度繁荣,认识这一时期的制度变化与创新。虽然看上去是相对独立讲制度,实则和整个中国古代史的价值主线一脉相承。从单元内在逻辑来看,本课所讲述的隋唐制度,是历经三国两晋南北朝以来多个朝代的创建、调整和继承,到隋唐时期逐渐走向完备的成果,隋唐的制度成果是统一多民族国家继续繁荣发展的重要体现和推动力。通过学习,让学生体会古代制度文明的创新性与生命力。

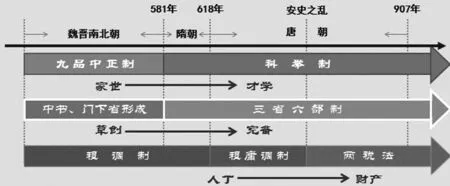

本课内容分为三个子目,分别从“选官制度”“中央官制”和“赋税制度”三个角度阐述隋唐的制度变化,体现出制度在历史发展过程中的调整和创新。本课的内容主要涉及政治制度,概念较多、知识专业化程度高,对科举制、三省六部制、两税法的理解需要通过对比进行辨析。本课教学要让学生在具体的时空背景下去认识制度的变化和延续、继承和发展,并且能够辩证地认识各项制度的作用和影响,进而发现历史发展的趋势与规律,形成正确的历史观,培养历史思维能力。

教学过程

环节一 新课导入

出示史料:世异则事异,事异则备变。法与时转则治,治与世宜则有功。——韩非子

设计意图:利用法家学派代表韩非子的经典语录,开门见山点出本课的主题和立意,“治与世宜”——制度要不断调整和创新,要与时俱进。

环节二 新课学习

(一) 选官制度的演变

1.从察举制到九品中正制

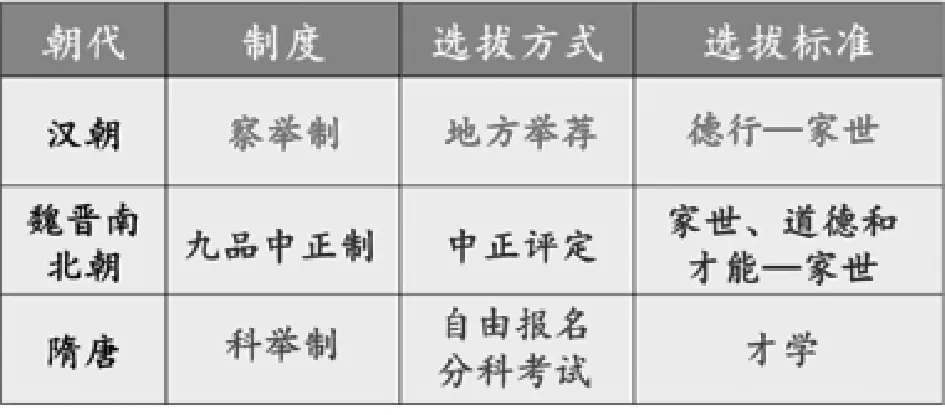

(出示表格“从汉到唐选官制度的演变历程”,提示学生在学习过程中完成表格填写。)

第一,出示汉代察举制史料(《续汉书·百官志注》注引应劭《汉官仪》),设问:察举制选拔人才主要依据什么?

第二,阅读教材第38页“历史纵横”中“九品中正制的产生”(材料略),了解汉末察举制出现的问题和九品中正制产生的历史背景和作用。

第三,出示小故事和史料(《世说新语·简傲第二十四》和《晋书·刘毅传》),设问:史料反映了怎样的社会现象?

设计意图:通过对察举制、九品中正制的创立、异化的简要了解,初步意识到每种制度的设立都适应了时代的需要。但世易时移,制度异化,因而需要适应情势作出新的调整。通过分析让学生意识到要在具体时空背景下动态理解制度的变化,为理解科举制的创立做铺垫。

2.隋唐科举制

第一,出示史料冯天瑜、何晓明、周积明著《中华文化史》下卷中关于隋唐科举制的内容,设问:依据材料,概括科举制度出现的历史背景。

设计意图:科举制是本课的重点,通过材料的解读分析,理解科举制产生的特定历史背景,隋唐时期庶族地主要求参与政治;统治者渴求人才;南北朝时代的考试取士措施进一步发展。体会中国古代制度的延续和发展。

第二,阅读教材第38页,梳理隋唐时期科举制的发展过程。

第三,阅读教材第39页“学思之窗”史料。设问:从材料中可以解读出有关科举制度的哪些方面的信息?结合所学,辩证认识科举制度的影响?

设计意图:充分利用教材中现有的史料进行重难点突破的设计。开放式的设问不会限制学生的思维,同时又提示学生思考时注意的角度。上述史料中可以获知科举考试分科情况,社会对科举的态度,进士科的重要地位,科举制的积极作用;但同时史料中也能反映出科举制的消极影响。通过对史料的辨析,学习全面辩证看问题,渗透唯物史观和历史解释素养。

第四,指导学生完成“从汉到唐选官制度的演变历程”表格,宏观认识把握选官制度的趋势。

设计意图:培养学生利用表格归纳知识,梳理历史发展脉络、概括历史事物的演变趋势的能力。

(二)中枢政务机构的演变

1.从三公九卿到三省形成

动画演示从三公九卿制度到隋代三省六部制定型的过程,简要讲解。

2.隋唐三省六部制

第一,阅读教材第39页正文,结合图示,了解唐代三省六部制之下三省的分工与合作。出示史料(魏向东《也谈唐政事堂的创设时间》),理解政事堂的作用。

第二,观察教材第39页《唐朝三省位置图》(图略),阅读史料(吴兢《贞观政要》卷二《纳谏第五》;王家范等《大学中国史》),思考:(1)结合三省职能分析三省的位置设置;(2)材料中魏征隶属三省中哪个部门?拒绝署敕是否意味着皇权被削弱?

设计意图:三省六部制是本课的重点之一。让学生结合三省的职能分析三省位置的设置,是让学生运用所学史实论证历史问题,进而深化对三省六部制的理解。第2问则让学生在相关史实基础上运用历史术语,对历史事件提出自己的解释,思考三省制的实质。

第三,利用表格梳理小结本节的知识。

(三)赋税制度的演变

1.从租调制到租庸调制

出示“北魏至唐初赋税变化表”(略),设问:依据材料,指出租庸调制的实施前提、征收标准与基本内容,并思考唐朝“庸”制的积极作用。

2.唐中期两税法的实施

第一,出示教材第40页“史料阅读”的材料,设问:阅读史料,分析概括两税法出现的历史背景和具体内容。

设计意图:教材辅助栏目中有丰富的教学资源。这则史料描述了两税法出现的历史背景,简明介绍了两税法的具体内容。教学中直接利用史料设问,让学生从中提取有关信息,论述历史问题。

第二,出示表格,对比租庸调制和两税法的差异,总结两税法的积极作用。

设计意图:培养学生在特定时空背景下思考历史问题,进行历史比较的能力。帮助学生认识生产力与生产关系之间的辩证关系、经济基础与上层建筑之间的相互作用。

环节三 小结提升

高度发达的隋唐政治文明的出现和形成是诸多历史因素综合作用的产物……(隋唐)不仅能够兼容并蓄、综采汉魏南北朝以来不同区域、不同族群的制度文化加以融通运用,而且还能在此基础上进行改革创新。隋唐时期的三省六部制、科举铨选制、律令制、两税法等重大制度都是在继承前代政治文明的基础上有所改革和创新,使之更加完善、更符合国家政治、经济、军事、文化发展的现实需要,从而创造出了更为发达、灿烂的文明,其成就因而超迈往古。

——王小甫编著《创造与再造:隋唐至明中叶的政治文明》

设计意图:认识隋唐制度与前朝制度之间的内在关系,总结制度演变背后的历史规律与启示。认识中国古代制度文明的创新性与生命力,中国古代的制度在变化中不断创新,在创新中走向完备,推动大一统国家的发展。

教学反思

第一,始终要有大单元观念,抓住主题。备课时首先要明确单元和课时定位,设计时始终要围绕单元。

第二,着眼于学科素养培育,巧用教材。观念上应重视课标和教材,课标是教学的目标导向,而新教材中设置了丰富多样的辅助栏目。尽量用足教材,巧用教材,把教材中材料的价值发挥到最大。