蚕丝业起源探讨

2021-01-14曹攀攀

□曹攀攀

自20 世纪50 年代起,有关蚕丝业起源的探讨始终未曾中断过,许多专家学者从不同的角度作了很多有益探讨, 比如民俗学、昆虫学、遗传学、生物学、考古学等。 随着双槐树牙雕蚕的出土,蚕丝业的源流问题又引发了学术界新一轮的关注。 为此,笔者搜集了目前国内有关蚕丝业起源的现有出土材料,拟从考古学角度对蚕丝业的源流问题作点新的探讨。

现代蚕的种类有很多,能吐丝做茧的种类就有桑蚕、柞蚕、蓖麻蚕、天蚕、琥珀蚕、樟蚕等蚕类。 这里,我们首先限定要探讨的对象是桑蚕。 桑蚕又分家桑蚕和野桑蚕,家桑蚕是通过野桑蚕驯化而来。 2009 年发表于《科学》 上的家桑蚕和野桑蚕的基因测序结果显示,这个驯化过程非常短[1],但没有指明具体短到什么程度,因此本文不区分家桑蚕和野桑蚕,主要讨论蚕丝业的起源,即蚕丝业什么时候在什么地方形成并发展。

鉴于蚕丝业起源于中国已经获得学界共识,本文所探讨的对象是国内商代之前的蚕丝业出土材料。 依据文献记载及出土材料,蚕丝业在殷商时期已较为成熟,故本文将蚕丝业的年代下限设定在商代。

一、文献记载

关于蚕丝业的起源,历史文献中有许多相关记载。 如《绎史》卷五引《黄帝内传》曰:“黄帝斩蚩尤,蚕神献丝,乃称织维之功。 ”《越绝书·记地传》载:“黄帝造衣裳,畴粪桑麻。”《蚕桑萃编》载:“炎帝神农氏谨修地理,教之桑麻,以为布帛。”《通鉴外纪》载:“西陵氏之女嫘祖为帝之妃,始教民育蚕。 ”扬雄在《蜀王本纪》中记载:“蜀之先,名蚕丛,教民蚕桑。 ”这些记载很难去一一考证,不足以作为蚕丝业起源的科学依据,但这些记载也传递了一定的信息:首先,涉及的关键人物有炎帝、黄帝、嫘祖等,这些人物对应的年代都在史前。 其次,涉及的地域有河南、四川等,从侧面说明蚕丝业在不同地区都有所发展。

二、商代之前有关蚕丝业的出土材料

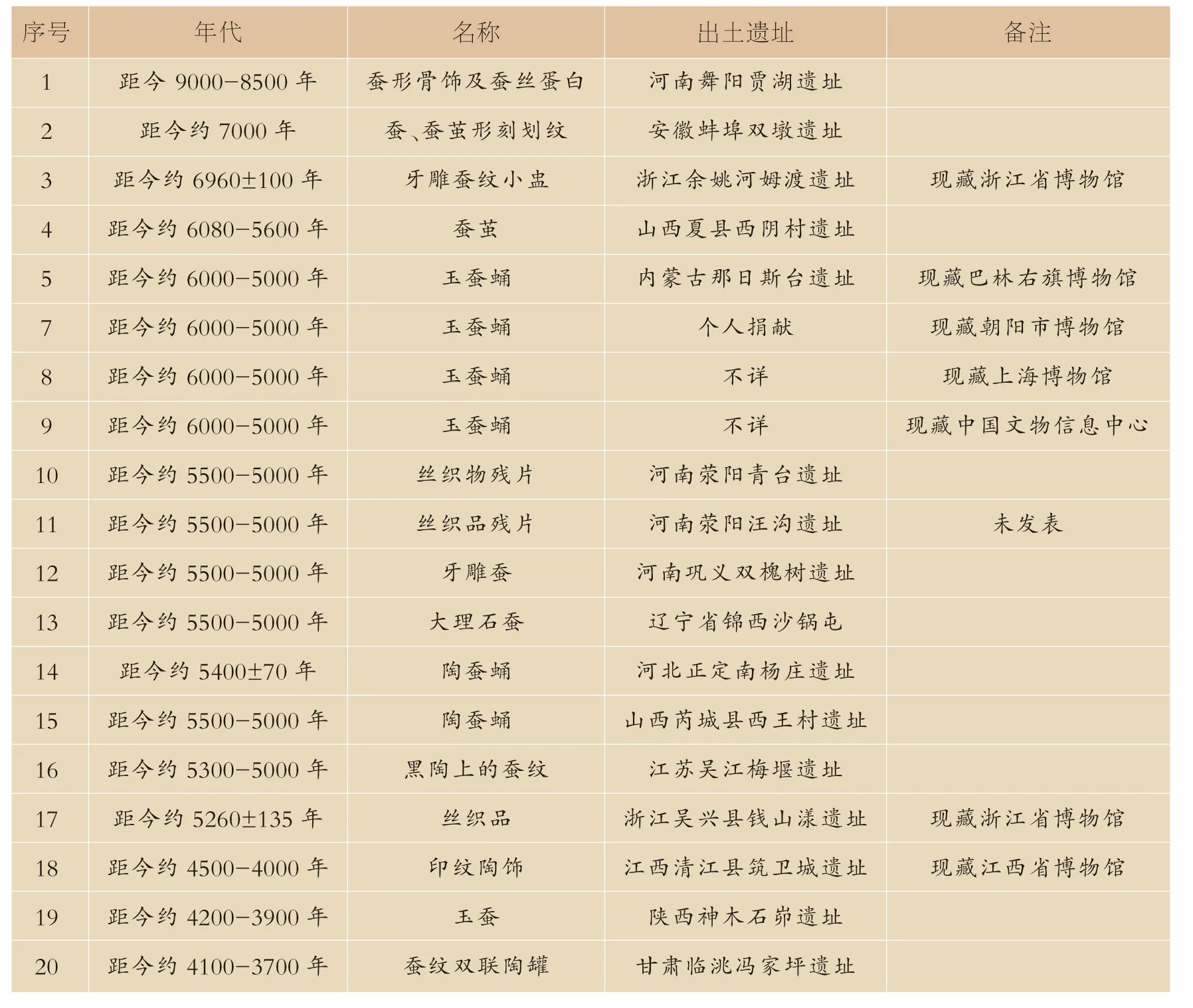

经过我国多年的考古发掘,目前全国各地与蚕丝业起源相关的出土材料有20 余件,以下按照年代顺序逐一进行论述。

(一)蚕形骨饰及蚕丝蛋白

蚕形骨饰出土于河南省舞阳县贾湖遗址。 贾湖遗址是新石器时代早期的一处遗址,距今约9000—8500 年。 另外,值得关注的一点是,中国科学技术大学在贾湖遗址一期墓葬M436 和M451 中检测到了蚕丝蛋白残留物,并断定贾湖遗址中的蚕丝纤维应该是人为埋藏的。 也就是说, 至少在8500 年前, 贾湖居民就已经开始有意识地使用蚕丝,并将其用作随葬品[2]。 (图1)

图1 河南舞阳贾湖遗址出土的蚕形骨饰

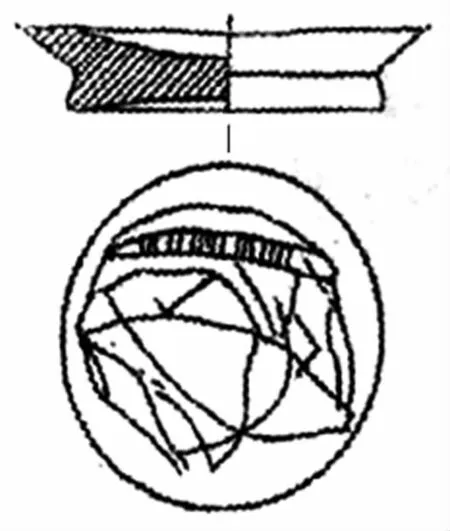

(二)蚕、蚕茧形刻画纹

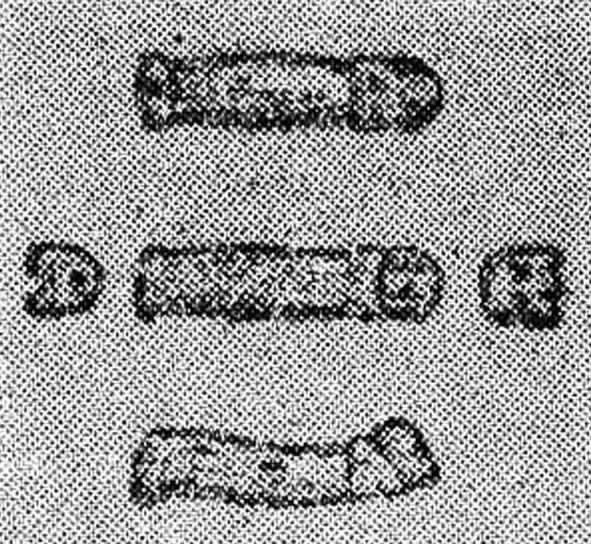

1985 年,安徽省蚌埠市双墩新石器时代遗址出土的陶器中有为数众多的刻画符号,距今约7000 年。 刻画符号中,有表现蚕正在吐丝结茧的状态刻画,蚕体刻画形象较为逼真[3]。 (图2)

图2 安徽蚌埠双墩遗址出土的蚕、蚕茧形刻画纹

(三)牙雕蚕纹小盅

1977 年出土于浙江余姚河姆渡遗址。发掘报告称之为“牙雕小盅”,博物馆藏品名称为“蚕纹象牙杖首饰”。 发掘报告中显示:牙雕蚕纹小盅,“平面呈椭圆形,中空,长方形,圆底。 口沿处钻有对称的二圆孔,孔壁有清晰可见的罗纹。 外壁雕刻编织纹和蚕纹图案一圈”[4]。 经中国科学院考古研究所测定,距今约6960±100 年。 (图3)

图3 浙江余姚河姆渡遗址出土的牙雕小盅

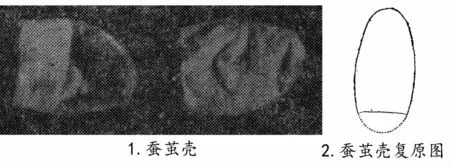

(四)蚕茧

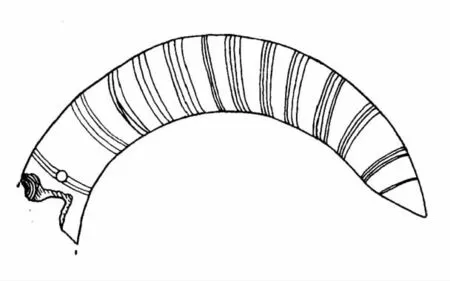

1926 年,在山西夏县西阴村出土1 枚蚕茧,蚕茧年代距今约6080—5600 年。 对于这一考古发现,李济1927 年在《西阴村史前的遗存》中有如下记述:“我们最有趣的发现是一个半割的、似丝的半个茧壳。 用显微镜考察,这茧壳腐蚀了一半,但是仍然发光。 那割的部分是极平直的。 清华大学生物学教授刘崇乐先生替我看过好几次。 他说,他虽不敢断定这就是蚕茧,然而也没有找出必不是蚕茧的证据。 ”“与那西阴村现在所养的蚕茧比较,它比最小的还小一点。 这茧埋藏的位置并不多在坑的底下,它不像是后来的侵入,因为那一方的土色没有受扰的痕迹,也不会是野蚕偶尔吐的,因为它是经过人工的割裂……据本地的传说,这一带的丝织是很古的。 ”[5]1928 年,美国Simth-Somion 学院鉴定,确认考古发现的这一“茧”是蚕的茧。 1968 年,日本学者布目顺郎先生按图样用丝片仿制复原了该蚕茧。 (图4)

图4 山西夏县西阴村出土的蚕茧

(五)玉蚕蛹

1.1980 年秋,巴林右旗博物馆对内蒙古巴林右旗巴彦汉苏木那斯台遗址进行调查,共征集和采集到玉器100 余件。 其中,有玉蚕蛹4 枚,距今约6000—5000 年[6],现藏巴林右旗博物馆。 (图5-1,图5-2)

2.1990 年,辽宁喀左中三家镇辘轳井村高时松捐献玉蚕蛹1 枚。 玉蚕蛹距今约6000—5000 年,形似那斯台玉蚕,为简化型蚕蛹,现藏于朝阳市博物馆[7]138。 (图5-3)

3.上海文物商店旧藏玉蚕蛹1 枚,出土遗址不详,距今约6000—5000 年,现藏于上海博物馆。 这枚玉蚕的造型,在红山文化考古发掘中虽尚未发现,但从题材、琢工、玉质等各方面看,应归属红山文化[7]181。 (图5-4)

4.中国文物信息中心藏玉蚕蛹1 枚,出土地址不详, 距今约6000—5000 年[7]199。(图5-5)

图5 玉蚕蛹

(六)丝织物残片

1981—1987 年,郑州市文物工作队(郑州市文物考古研究院前身)对河南荥阳青台遗址进行了较大面积的发掘,在第七文化层的W164 瓮棺葬内出土了距今约5500—5000 年的纺织物残片。(图6)发掘报告描述:“W164 出土时棺内未见淤土,而在头骨与肢骨上粘附有灰白色炭化丝织物。 头盖骨上粘附的丝织物已呈多层胶结块状,罐底有一层灰白色粟粒状炭化物。 在W486 内也发现丝织品实物,W486 以小口尖底瓶与器盖平置扣合作葬具,横卧于长方形土坑内,瓮棺内婴儿仰身直肢,出土时骨骼保存完整,腿骨与脚骨上均粘附有部分褐灰色炭化纺织物碎片及块状织物结块。 骨架两侧还有少量灰白色粟粒状炭化物。 已经炭化的丝织物残片和粘附于头骨上的残迹,经上海纺织科学研究院鉴定,具有丝纤维光泽、单纤维排列平行、无捻度等特征。”[8]虽然纺织物炭化严重,仅能从单根丝纤维的剖面予以鉴定,但已足以证明它是新石器时代的桑蚕织物。2013年,郑州市文物考古研究院与中国丝绸博物馆联合对青台遗址进行再一次发掘。2017 年,中国丝绸博物馆科研团队在北斗九星祭祀区内的瓮棺W8 内婴儿头骨位置又提取到一些纺织品残片,经鉴定,确认其为桑蚕丝①青台遗址2017 年内部发掘资料。。

图6 河南荥阳青台遗址出土的纺织物残片

另外, 在汪沟遗址也发现有丝织物残片。 汪沟遗址是一处新石器时代仰韶文化遗址,位于河南省荥阳市城关镇汪沟村南的岗地上,距离青台遗址仅十多公里。2013 年,郑州市文物考古研究院与中国丝绸博物馆联合在此进行发掘。2017 年和2019 年,中国丝绸博物馆科研团队分别从该遗址4 个瓮棺内提取到丝织品残片,经鉴定,确认其为桑蚕丝,距今约5500—5000 年②汪沟遗址2017 年内部发掘资料。。 (图7)

图7 河南荥阳汪沟遗址出土的丝织品残片

(七)牙雕蚕

2016 年3 月,在河南省巩义市双槐树遗址出土1 件牙雕蚕,材质为野猪獠牙。 (图8)郑州市文物考古研究院院长顾万发先生认为:“牙雕蚕背部的造型不是桑蚕解剖学角度的分节,不过与桑蚕实际视觉造型非常相似,尾部应有桑蚕常见的尾角, 可惜已残。 ”[9]这件牙雕蚕,造型虽不是特别严谨,但其形态与真实桑蚕基本一致。

(八)大理石蚕

1921 年6 月,安特生在辽宁省沙锅屯发现一处洞穴古遗址,并进行了发掘, 出土了大理石制作的蚕形饰。1985 年,此件在北京故宫举办的全国珍贵文物展览中展出,李学勤先生认为它是红山文化的产物, 与仰韶文化大致相当, 距今约5500—5000 年[10]。 (图9)

图9 辽宁沙锅屯遗址出土的大理石蚕

(九)陶蚕蛹

1.1980 年,河北正定南杨庄仰韶文化遗址中出土1 枚陶蚕蛹。 经北京大学碳十四实验室进行测定,距今约5400±70 年(北京大学1983 年10 月份报告)。 郭郛先生指出:“从陶蚕蛹的外形看来,蛹比较长一些,宽高相等,两头略钝圆,宽幅以近中部为最大,这一构型非常近似鳞翅目昆虫蛹的形状。 陶蚕蛹体表无任何肉眼可见的附属物,也是比较符合蚕蛹的特征的。 ”[11](图10-1)

2.1960 年,中国科学院考古研究所山西工作队在山西芮城县西王村的仰韶文化晚期遗址中,出土了1 件蛹形陶器,圆杆形,两端略细, 饰横划纹5 条, 其状略似蚕蛹(图10-2),可能是一种装饰品[12]。 根据这一标本出土的层位判断,其年代距今约5500—5000 年。

图10 陶蚕蛹

(十)黑陶上的蚕纹

1959 年,在江苏吴江梅堰新石器时代遗址中出土1 件黑陶[13],黑陶上绘有蚕纹。 (图11)简报没有说明确切年代,只给出了层位,该层的年代属于良渚文化, 距今约5300—5000 年。

图11 江苏吴江梅堰遗址出土黑陶上的蚕纹

(十一)丝织品

1958 年,在浙江吴兴县钱山漾地区发现了新石器时代晚期的遗址。 《考古学报》1960年第2 期发表了浙江省文物管理委员会关于这一遗址的发掘报告,其中记述:“第二次发掘时, 在探坑2 出土不少麻丝织品。 麻织品有麻片残片、 细麻绳; 丝织品有绢片、丝带、丝线等。大部分都保存在一个竹筐里。此外,在探坑12 和14 里也有少许麻片残片出土。 这些麻丝织品除一小块绢片外,全部炭化,但仍保有一定韧性,手指触及尚不致断裂。 ”[14](图12)发掘报告附有浙江纺织科学研究所等单位关于出土丝织物的鉴定书,结论是:家蚕丝织物,绢片为平纹组织,织物密度120 根/英寸。 丝线、丝带鉴定结果与原发掘报告记述相同。 这个报告一出,在考古界引起了争论。 争论的焦点问题是:在那样早的年代能否织成如此进步的织物? 1972 年,中国科学院考古研究所实验室对该遗址第四层同时出土的稻谷进行测年,测定年代为距今4715±100 年, 树轮校正年代为距今5260±135 年(1950 年起算)。 地层方面,周匡明先生笔访了当时参与发掘的同志,在《钱山漾残绢片出土的启示》中对地层问题进行了澄清,认为是没有问题的。1980 年,钱山漾遗址发掘的亲历者汪济英、牟永杭又发表了《关于吴兴钱山漾遗址的发掘》一文,对发掘过程、地层问题进行了说明。 浙江丝绸工学院的几位学者对出土的丝织品进行了验证,在《对钱山漾出土丝织品的验证》一文中对验证结果作了阐述,证实钱山漾出土的丝织物是由桑蚕丝原料织成的。

图12 浙江吴兴钱山漾遗址出土的丝织品

(十二)印纹陶饰

1974 年,江西省博物馆考古队在清江县大桥公社筑卫城新石器时代晚期 (距今约4500—4000 年)的遗址中,出土了大量的印纹陶饰[15]。 上海纺织科学研究院的高汉玉先生在1980 年3 月去南昌江西博物馆对实物作详细考察,认为筑卫城遗址中的印纹陶饰有蚕纹、类蚕纹、茧形纹等,应引起蚕业史研究者的重视。

(十三)玉蚕

陕西神木石峁遗址出土玉蚕1 件,属于龙山时代,距今约4200—3900 年。 该玉蚕长9.2 厘米,宽1.4 厘米,厚0.5 厘米[16]。 (图13)

图13 陕西神木石峁遗址出土的玉蚕

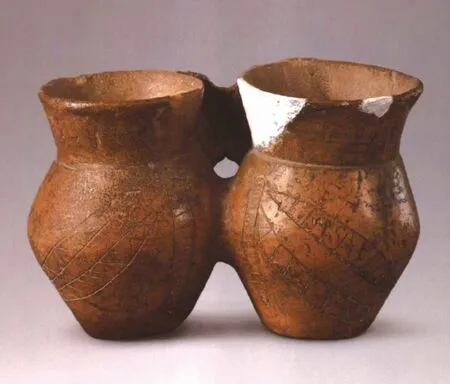

(十四)蚕纹双联陶罐

1963 年,甘肃临洮冯家坪齐家文化遗址发现蚕纹双联陶罐遗存,其上的纹饰被称为“双联陶罐群蚕图”。 出土发现的蚕纹双联陶罐, 高85 厘米, 口径12.5 厘米, 距今约4100—3700 年,其腹部用细阴刻线勾画6 条蚕纹,分为2 组,每组3 条。 蚕有头、嘴、尾,身上有八九条平行线纹和折线纹,是蚕体的多节肢。 蚕体略呈弯曲状[17]。 (图14)

图14 甘肃临洮冯家坪齐家文化遗址出土的蚕纹双联陶罐

(十五)陶蚕

北京平谷上宅新石器遗址发掘简报中称,在遗址中发现有陶蚕形饰[18],但简报中未作具体形态描述,也未刊登图片。

三、蚕丝业起源探讨

从上述商代之前有关蚕丝业的出土材料中可以初步得出以下结论:

1. 纵向来看, 出土物主要集中在距今6000—4500 年这个时间段内, 距今7000 年前与距今4500—3900 年的出土物各有3件。 (表1)

表1 商代之前蚕丝业相关出土物

2.横向来看,出土物集中分布在黄河中下游和长江下游地区, 黄河流域的齐家文化、仰韶文化,长江流域的良渚文化、河姆渡文化,以及长城以北的红山文化均有发现。

四、结语

综合出土材料分析可知:

1.蚕丝业起始时间:从贾湖遗址的出土物来看,远古先民已经可以利用蚕丝。 那么,蚕丝业的起源时间应不晚于8500 年前。

2.蚕丝业起始地区:从目前的出土物来看,各个地区的蚕丝业起始时间不一致。 黄河中下游地区在距今约9000—8500 年前已经能利用蚕丝;而长江中下游地区在距今约7000 年前、 长城以北地区在距今约6000—5000 年前、 黄河上游地区在距今约4100—3700 年前才认识到蚕这种生物。 (表2)

表2 各地区的最早出土物

3.出现各个地区起始时间不一致的情况,应该不是一个中心起源向四周传播所致。 因为按照事物发展的一般规律,如果是一个中心起源向四周传播的话,黄河流域向长江流域的传播至少经过了2000 年, 在其传播过程中蚕丝业应该更成熟, 长江流域在7000年前应有大量丝织品出土,但目前并没有出现这种情况。 所以,它可能是多个中心起源,起始时间不等、发展不平衡所致。