群文阅读的选点教学

2021-01-13丁世民

丁世民

2021年11月3日,在第三届广东省中小学青年教师教学能力大赛初中语文学科决賽中,经过紧张而烧脑的第一阶段比赛,笔者终于进入了第二阶段现场课堂教学的抽课环节,抽到的内容是《春》《春之怀古》《春天的心》群文阅读。在现场教学比赛中上群文阅读课,真有难度,比第一阶段比赛的文本解读、写作和即兴演讲还有挑战!如何在短短的40分钟内和学生一同完成三篇写景散文的阅读学习?着实考验教学智慧。初步思考三个问题:

1.这组群文的构成特征是怎样的?

朱自清的《春》是七年级上册第一单元的第一篇教读课文。张晓风的《春之怀古》和王蒙的《春天的心》是课外文本。三篇文章都是咏春的抒情散文。一拖二,是这组群文的一个重要构成特征:用一篇课文牵引、辐射、延展、推动另外两篇课外文章的阅读学习。找准建构阅读过程的逻辑起点是关键。

2.开展群文阅读的目的是怎样的?

群文阅读首先强调的是阅读效率,即在短时间内,学生能够胜任多篇文本的阅读,在阅读容量方面有足够的信心和能力,进而提升语言学习的理解力、分析力、鉴赏力,促进思维进阶。选取精巧的阅读视角,规划最优的阅读路径,有利于阅读目标的达成。

3.群文教学的精要策略是怎样的?

基于以上两点认识,加之有限的教学时空以及较重的内容体量等因素,群文阅读需要精简的教学策略。选点教学不失为一种良策。立足文体视角,从文本层次出发,选取文本特质点,以点带面,解读课文;根据解读选点,结合学情实际,生成教学目标、教学内容、教学主题、教学话题、教学问题,用选点来设计教学过程;最后在课堂活动中落实选点阅读与学习。

一、选点文本解读

散文不同于小说有着完整的理学体系。回归文本层次,散文也是围绕“形象”“言语”“意蕴”三个维面来建构文体风貌的。进一步细化,散文阅读的展开可以围绕如下选点:形象点、情蕴点、叙列点、辞饰点等等。

选取“形象点”读这组群文:春的形象是这三篇抒情散文共同的表现对象和内容。每一篇几乎都有春山绿水、春花好鸟、春风沐雨、春日晴空,还有春天里快乐的人儿等。但是,由类似客观景物构成的各自的形象群的审美特点是不一样的。《春》的形象群特点是“祥和”,五幅春日图景给人安详平和之感,让人于静静的阅读中感受春之新、美和力;《春之怀古》的形象群特点是“惊跃”,春水惊起、春雷惊响、江头惊绿、人们惊悟(春的名字),春带给生命惊喜;《春天的心》的形象群特点是“热烈”,作者把春的形象比喻化、象征化,用形象群去描述春天心的热烈、活跃、纯善。三组独立的形象群也有着相同的“形象”——春天里的孩子。放风筝、吹牧笛、唱着春天的诗。孩子是春天的心灵。三位作家都不约而同地运用儿童视角歌咏春天。春风像母亲的手;春水亲吻小鸭子的黄蹼、春雷惹哭满天的云;坐在白云上,和云雀一同歌唱……童真童趣是这组群文的共同形象点。

选取“情蕴点”读这组群文:散文是抒情性文体。写景散文情景交融,对于情蕴的品味尤为重要。三篇散文都抒发了对春天的欣赏、赞美、歌颂的思想感情,都表达了对自然和生活的亲近、热爱的情怀。其中也有些许不同。最明显的是《春之怀古》这篇。标题本身就已揭示了情感意向。“怀古”,追念遥远的春天,带有如诗般的、充满历史感的惆怅和惋惜。作者反复运用“春天必然会是这样”语句,回忆心中的春天,既有对曾经美好事物的向往和求证,也有对当下“黑森林”的不满和批评。《春天的心》与《春》抒情的落脚点也不一样。文章的最后表达了“春天要被更成熟、更热情、更坚强的夏天代替,春天的心也变成钢铁的心了”的憧憬,可见作者渴望成长与超越、奋发向上的勇气和决心。三篇散文共同蕴藉了丰富的情感体验,真切、实在,有韵味。

选取“叙列点”,三篇文本都运用了“并列铺排”的布局手法;选取“辞饰点”,三篇文本都综合运用了比喻、拟人、排比、引用等修辞手法,语言都灵动如歌、雅致如诗。

选点不必面面俱到,择其一二即可。

二、选点教学设计

(一)设定教学目标

这节群文阅读课的教学目标为:“把握情、景等要素,阅读群文,比较和评价,提升思维力。”

目标依据如下:

1.依据选点解读:“景”为“象”,“情”有“蕴”;三篇散文在“形象点”“情蕴点”方面有着明显的文本特质。

2.依据教材要求:《春》所在的七年级下册第一单元以“感受自然”为主题,要求学生把握情景,揣摩品味语言。学生对写景散文中的“情”“景”要素有一定的阅读认知和理解。

3.依据课标精神:欣赏文学作品,把握情境和形象,有体验,有评价,悟内涵。

4.依据学科素养:在群文阅读中提升审美力、思维力,助力思维进阶。

(二)设置教学活动

1.第一个活动:回忆一篇课文

【活动意图】

唤醒学习记忆,帮助学生梳理写景散文的构成要素:景、情、言。选取“形象点”“情蕴点”,安设群文阅读的逻辑起点,为接下来的阅读活动做好铺垫。

【活动开展】

出示话题:“朱自清的《春》写了什么。”

学生回忆所学,自由表达:春草图、春花图、春风图……

教师追问:

写出了春天的什么特点?(新、美、力)运用什么修辞方法写的?(比喻、拟人等)表达了作者怎样的情感?(喜爱、赞美、欣赏)

板书:眼中春。

2.第二个活动:联读两篇类文

【活动意图】

运用课文《春》所学,以“景”与“情”作为阅读观察点、支点来联读群文。阅读《春之怀古》,以主问题搭建阅读支架,由浅入深地探究该文的形象点、意蕴点。按照“筛选所写景物内容——概括景物特点——探析情感内涵”的思维进阶路线指导学生阅读;阅读《春天的心》,再次凭借主问题强化选点阅读的意识,加深对不同文章形象点、意蕴点的理解和品析。

【活动开展】

(1)先快速默读《春之怀古》

出示作者简介:张晓风,中国台湾女作家,散文最为著名,文中流露着对于生命的诗一般的描述和阐释。

阅读方法指导:运用快速默读的方法读文章。指引学生阅读七年级上册教材第三单元的单元提示,明确默读要点,提醒学生抓住关键词句读文章,以圈点勾画的方式标记阅读痕迹。

解释标题关键词:怀古,追念古代的事情(多用于有关古迹的诗题)。

出示主问题:“张晓风怀念春天的(春天必然曾经是这样的……)”

学生阅读之后分享:张晓风怀念春天的山麓、泥土、雷、风、云、桃花、柳絮;怀念春天的故事、春天的鸟儿和天空。

教师继续引导:这些景象有什么特点?(娇、敏感、惊跃、富有生机)除了赞美和热爱,文章还有哪些情感?(怀念和向往)为何怀念?

学生阅读文章结尾,探究关键句“烟囱与烟囱的黑森林”的象征意义,体会丰富的情感意蕴,感受作者面对城市文明侵占自然生命时流露出的惋惜和惆怅之情。

板书:念中春。

(2)再快速默读《春天的心》

出示作者简介:中国当代作家,著有长篇小说《青春万岁》等,2019年获得“人民艺术家”国家荣誉称号。

出示主问题:“王蒙认为春天的心是。”

学生择取文章要点,把握王蒙心中春天的特点:春天的心是活跃的、生气蓬勃的,充满了活着的力量;春天的心又是懒洋洋的一股子劲儿;春天的心是美好的、善良的、纯洁的……也有学生可能认为“春天的心是孩子的心”(顺势分析这个比喻句的内涵)。

师生对话中,教师继续引导:这篇文章同样表达了什么情感?与《春之怀古》相比,还多了哪些思想认识?(都有对春的赞美和热爱,还多了一份渴望成长和超越的决心、憧憬)

学生再读最后一段,体悟情思意蕴。

板书:心中春。

3.第三个活动:探究一个话题

【活动意图】

借助景物形象的共性特点——“孩童视角”,设计话题,以话题为指引,将文本的联读、比读过渡到群文的整体阅读,在整体把握的过程中,穿梭于文本细部,形成阅读的循环路径,训练学生的审美鉴赏等能力;同时,在话题探究过程中,加入不同作家关于春的比喻的矛盾点的思辨问题,深入挖掘文章情感意蕴,把握文本“言”与“意”的辩证关系,训练学生比较评价等高阶思维。

【活动开展】

(1)出示话题:童心童趣

教师补充说明:春天的心是孩子的心。三篇文章都有孩子的身影,都有童心童趣,选择相关语句读一读、赏一赏。

学生有两种分享方式:一是分别举例每篇文章中体现童心童趣的语句;二是整合三篇文章,共同来谈。

教师小结:春天像孩子一样,是新嫩的、活跃的、可爱的、充满生机的;孩子给春天注入了灵气和精气。作者写春,写了孩子眼中的春,说出了孩子的话,用了孩子喜爱的修辞,用了孩子喜欢的好字好词,用了孩子欢喜的口吻和情感。

(2)探究矛盾点

《春》中说“春天像健壮的青年,有铁一般的胳膊和腰脚,他领着我们上前去”,《春天的心》却说“她是才入世的小娃娃,而不是千锤百炼的勇士……”两位作家关于春的比喻似乎有些矛盾?你是如何理解的。

学生结合文本,发表见解。

教师小结:在不同作家心中,春天是一样的又是不一样的,朱自清说春是青年,是为了表现对于春之力的赞美;王蒙说春不是勇士,是因为春天虽蕴含希望,但是仍需成长,走向成熟和坚强,为了表达渴望超越的志向情怀。思想情感不同,语言形式也会不同。奇妙的汉语,蕴含无限的趣味。

4.课堂总结

回顾学习活动,学生齐读童诗《春日》后下课。

春日

[日]金子美玲

云影

從这座山

到那座山

春天的鸟儿

从这棵树

到那棵树

娃娃的眼睛

从这片天

到那片天

白日的梦

从天空

飞到了天外

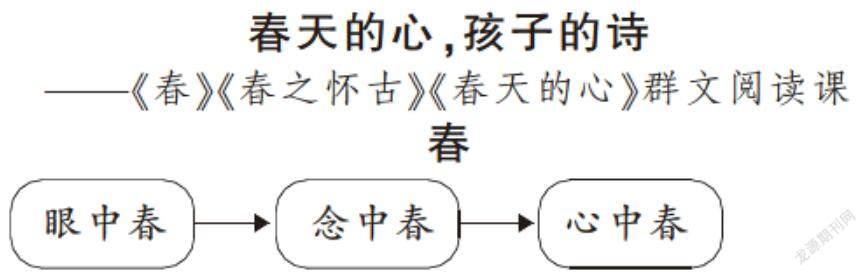

附板书:

春天的心,孩子的诗

——《春》《春之怀古》《春天的心》群文阅读课

春

三、选点教学反思

1.阅读教学要扎根文本,回归文体视域

文本是作者对世界的描绘。阅读理解文本,分析评价文本,最终是体验、认知世界。教材文本是阅读教学的生态场,教学目标、教学内容、教学策略等都来源于教师对于文本的解读和处理,忽视文本本身的教学是不准确的。解读文本要回归到文体视域。童庆炳认为文体是一个系统,是“一定的话语秩序所形成的文本体式,它折射出作家、批评家独特的感觉方式、体验方式、思维方式、精神结构和其他社会历史、文化精神”。阅读无非要和学生一起发现这类文体在话语秩序、精神结构、文化精神等不同文体层面所表现的特质点,而听、说、读、写、思等多种语文能力恰恰是在文本阅读过程中自然生发、自然成长的。

2.群文处理要选点整合,讲究精约原则

之所以几篇文本能够成为群文阅读的组合内容,那是因为文本之间有着共同的特质点,如《春》《春之怀古》《春天的心》都是以春为写作对象的写景抒情散文,都具有强烈的抒情个性,都具有丰富的辞饰效果。精当地选取“形象点”“情蕴点”等文体特质点,整体阅读这几篇文章,在把握文本共性的同时,发掘篇与篇的不同个性,在联动比较中,不断提升阅读理解力。《如何阅读一本书》告诉我们:阅读的最高层次是主题阅读,读者能够把握不同书籍之间的共同主题。化用到群文阅读中,如果读者能发现《春》《春之怀古》《春天的心》的文本共同意蕴点,那就说明了此次阅读学习迈向了深层建构。精约选点,则为这节课的深度学习搭建了支架。

3.活动安排要鲜明突显,重视任务驱动

学习活动是落实学习目标的一系列行为、事件的总和,是有设计的,讲究任务驱动的。同时,活动既是过程也是目的。本节课的三个学习活动实际上是课堂上要完成的三件事。用“事件”去描述“活动”很有必要,能让活动从学习环节中凸显出来,避免学习环节落入琐碎问答的僵化局面。“回忆一篇课文”任务在于回顾所学,明确写景散文的文体要素,提炼学习的关注点,开始选点学习,这个活动属于思维的“记忆”阶段;“联读两篇类文”任务在于阅读另外两篇散文,探究各自写景形象、情感意蕴等方面的文体特点,这个活动体现思维的“理解、分析、评价”阶段;“探究一个话题”任务在于整体把握三篇散文的形象点、意蕴点,属于思维的“评价、创造”阶段,三个活动在任务驱动下,体现了思维的进阶发展。

4.问题设计要体现层次,助力思维进阶

学习活动要体现思维进阶,问题设置更要助力思维发展。在备课过程中,指导教师储强胜和赵克婴就建议笔者课堂问题的起点不能太高,要让学生都有话可说,在有话可说的基础上,引导学生有理可言、有情可抒、有新的认知可表达,设计问题要由浅入深、由表及里,层层递进,提升思维,训练能力。“张晓风怀念春天的(春天必然曾经是这样的……)”“王蒙认为春天的心是”两个主问题学生都有话可讲,但没有停留于表面,遵循这样的逻辑线条渐进:学生筛选信息,找到所写之景或景的特点→教师引导,探究不同文章景象的审美特点→教师引导,探究不同文章情韵的内容→学生内化,形成阅读的整体认知、个性理解和评价。

5.课堂对话要聚焦主体,鼓励智慧表达

课上,学生眼眸明亮,發言热切,让人感动。眼中有学生,呵护他们的智慧和表达,是一个语文老师的基本责任。他们懂得阅读方法,如“我用标记段落的方式,找到了关键句,发现了春天的心的特点”;他们关注美好的句子,如“春天的心是孩子的心,春天像孩子一样……”;他们善于发现文本奥秘,如“我发现三篇文章都写了孩子放风筝的内容……”。学生是课堂的主体,但是学生并非是课堂教学的核心主体。核心主体是课堂中被活化了的、具有伟大魅力的,能够聚合其他主体构成学习共同体的事物,按照美国教育家帕克·帕尔默的观点,这种伟大的事物不仅仅是物,还可能是真理、人物等。《春》《春之怀古》《春天的心》群文阅读课的核心主体应该是“春的文化生命力”,正是因为对春的文化生命力的敬畏、热爱和审美,才有了作者的真诚感悟和灵动文字,才有了教师的选点教学,才有了课堂上师生关于春的对话和精神交流。