《冬天的温度》群文阅读教学设计三思

2021-01-13李思思

李思思

我是带着遗憾走下省赛课堂的。

11月3日傍晚,省赛第一轮比赛结果公布,通关后的我抽到第二天首场进行课堂教学比赛。

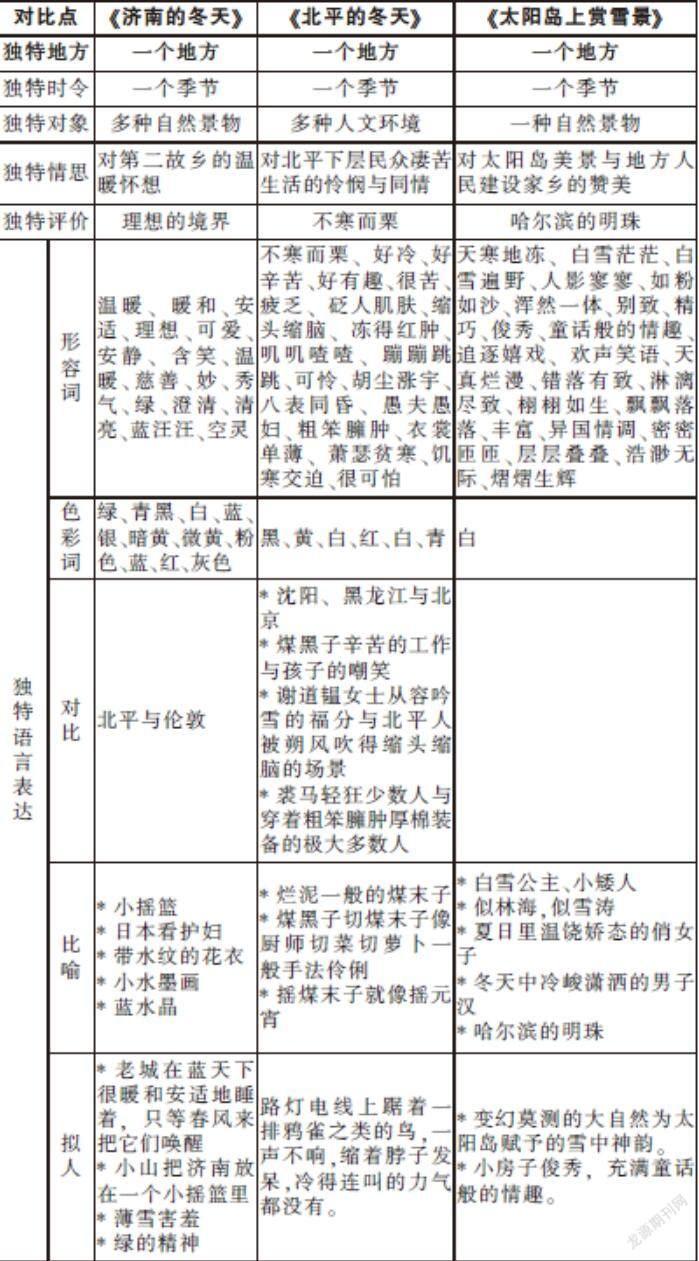

比赛形式每届在变,虽然我们已经尽力做了充分准备,但抽签结果仍让我们大吃一惊——今年采用了群文阅读的形式,不设预习环节,且文本大多选自课外。上课对象为七年级学生,学生要在上课开始才拿到文本。我所抽到的群文组合是《济南的冬天》《北平的冬天》《太阳岛上赏雪景》,三篇文章合计3874字。

自备一稿:聚焦“独特”

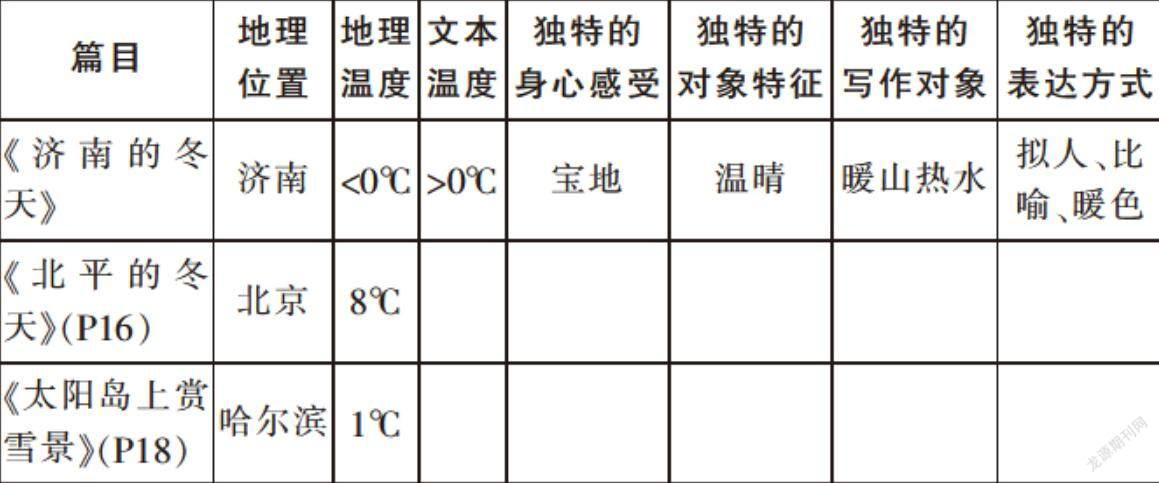

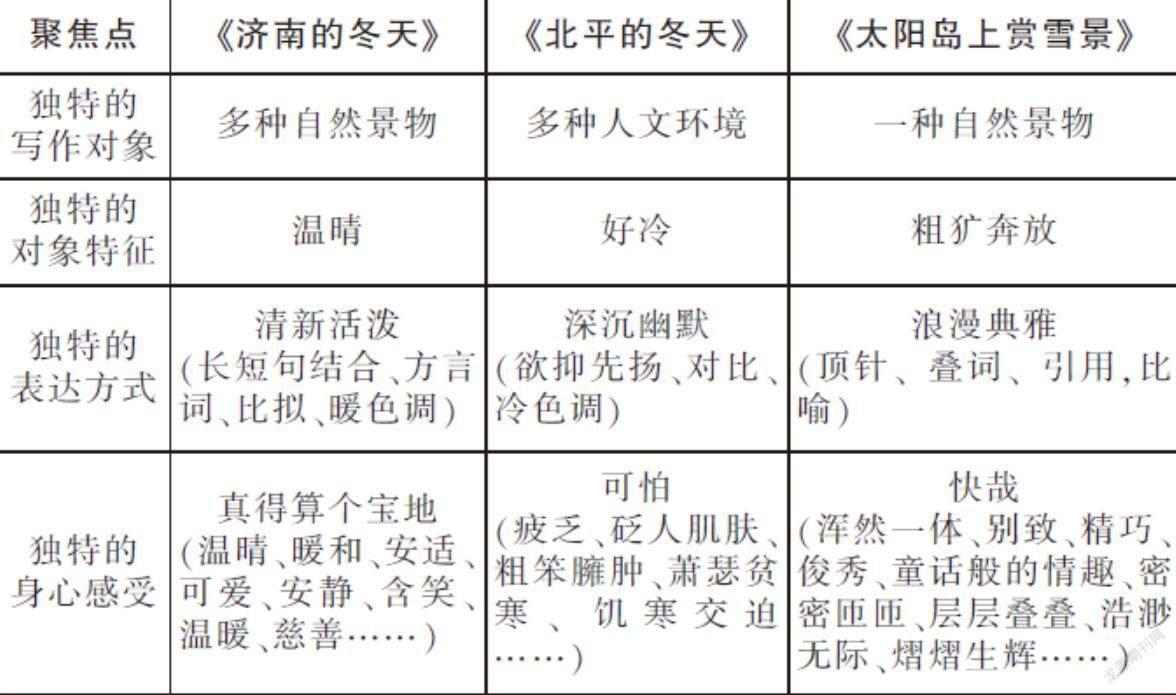

当晚完成自读研究后,基于三篇散文的文本特质,我以“独特”为聚焦点,整合了三篇文章的基本要素:

【教学目标】抓住文章独特的景致,品悟作者独特的情思。

【教学过程】

一、读一读

自读三篇文章,用文中的一个词概括文中冬天的特点。

二、品一品

从修辞手法、表现手法或形容词中,任选一个角度,分析作者是如何写出冬天的上述特点,并分析从中所蕴含的作者情感。

三、悟一悟

同是冬天,为什么在不同作者笔下会呈现出完全不同的景象?

我们是如何走进不同作者的内心的,用了什么方法?

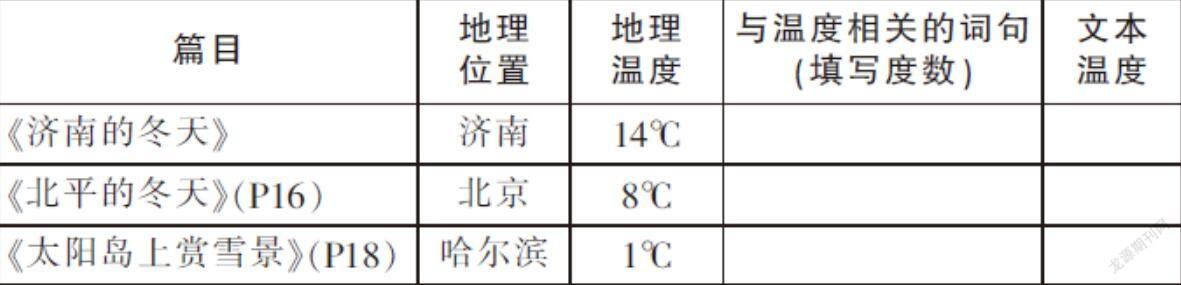

集备二稿:感受“温度”

在对我的自备方案研讨中,教研员陈辉霞老师提出,目前的设计需要用一个共同的议题进行串联整合。三位作者以截然不同的冬景展示了不同时代、地域的自然与人文环境,更透露着作者不同的心境,但这三篇文章都有一个共同点,那就是都在谈论着冬天的温度。于是,沿着这个思路,备课有了更加深入的讨论:

1.群文阅读教学应该以确定的议题作为组合选文的线索,议题需要具有多元性和延展性,而且要聚焦具体的学习目标,提炼明确的探究方向,这样才能有效地将师生凝聚起来,展开深入合作,让学生围绕学习目标做到一课一得,在海量阅读中学会阅读与表达,提升语文核心素养。

2.文章中的温度既有物理温度(地理温度),又有社会温度(人文温度),最后才是作者的心理温度(文学温度)。

3.三篇选文与文学、地理学部分理论有一定的关联,可以從中进行探索。

4.散文独特的情思是由作者特定经历所决定的,济南是老舍的第二故乡,时短情长,他在这里邂逅了许多温暖;北平是梁实秋的第一故乡,可因为社会动荡,故乡终成其回不去的他乡;太阳岛作者资料不详,但从太阳岛的建设历史来看,其发展史也是新时代社会主义建设历程的一个伟大缩影。

5.散文的情感的独特性是其最珍贵的核心,关于文章独特性的梳理,还应该有更明确的表达。

围绕上述讨论,教学设计优化如下:

【教学目标】抓住文章独特的景致,品悟作者独特的情思。

【教学过程】

一、立足生活,标注温度

【出示地图】对应地理位置,济南、北京、哈尔滨这三个地方,在冬天,哪里的温度最高?

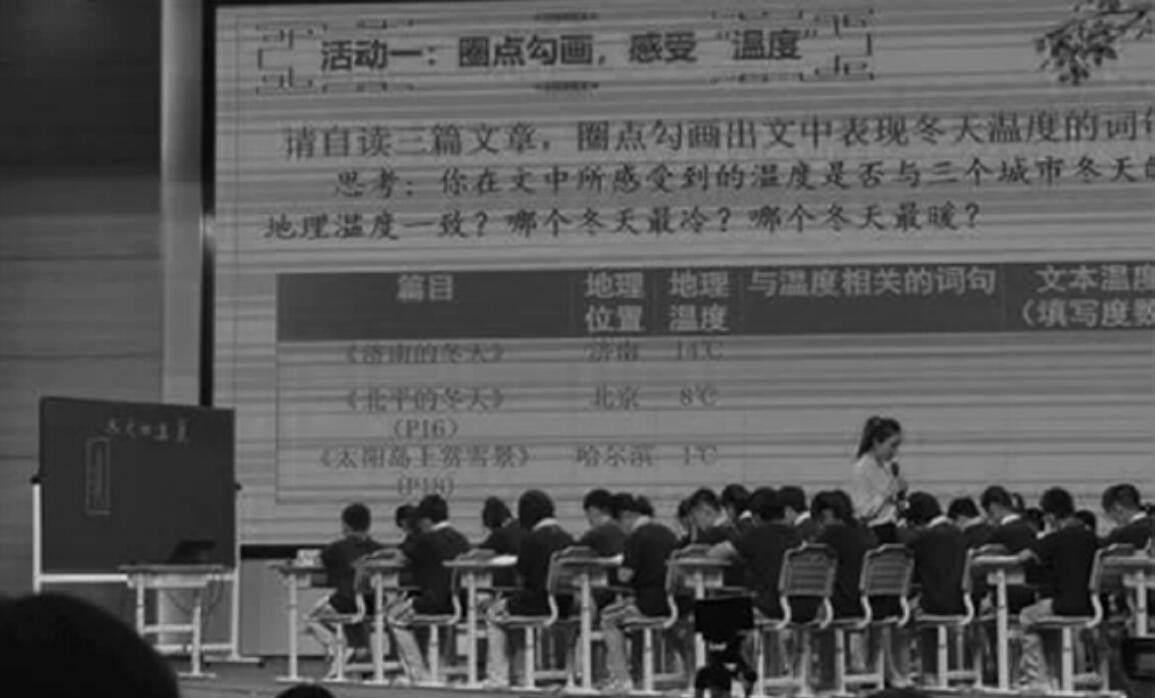

二、圈点勾画,感受“温度”

请自读三篇文章,圈点勾画出文中表现冬天温度的词句。

思考:你在文中所感受到的温度是否与三个城市冬天的地理温度一致?哪个冬天最冷?哪个冬天最暖?

三、涵泳比读,品赏“温度”

请分享自读成果,并有感情地朗读。

四、勾连现实,升华“温度”

思考:在文学作品当中,什么因素会影响作品的温度?什么因素决定了作品的温度?

(在生活中,我们感受着物理温度,体验着社会温度,变换着情感温度。当我们以自己的心眼、心肠、心境、心灵、心怀,去思量和感悟社会与人生时,世间的万物也就带上了我们心灵的滤镜。因此,王国维先生才说:有我之境,以我观物,物皆着我之色彩。所以说,文学,是一台测温仪。)

我按照以上教学设计进行了比赛的现场授课。课堂时间一半用于读,一半用于议。依据三处地方不同特点,寻找三处冬天的最冷与最暖。时间一点一点过去,学生在第二个环节上,对文本字面上的探索逐渐展开,当我一次又一次地抛出“哪里的冬天最冷,冷在何处”“哪里的冬天最暖,暖在何处”的疑问时,学生的思维开始被我的问题带着跑,而我也开始在学生的回答里慢慢绕偏。在现场授课时,主要出现了以下几个问题:

1.环节二和环节三之间出现了明显的断节,衔接过渡非常不自然。

2.学生直接读出了作者的情思,而没有在语言表达的层面上作深入的赏析。

3.课堂讨论集中在单一文本(《北平的冬天》)上,三篇文章的横向比较几乎没有。

4.生生之间的互动生成很弱,课堂以教师主导牵线为主。

5.散文的“独特性”分析不全,表格梳理没有发挥应有的用处。

团队的设计明明很漂亮,问题到底出在了哪里?在聚光灯下,我找不到答案。

一个漂亮的教学设计并不等于一堂漂亮的语文课。打铃了,我带着满心的遗憾走下赛场,这是一节远远不能让我满意的课。

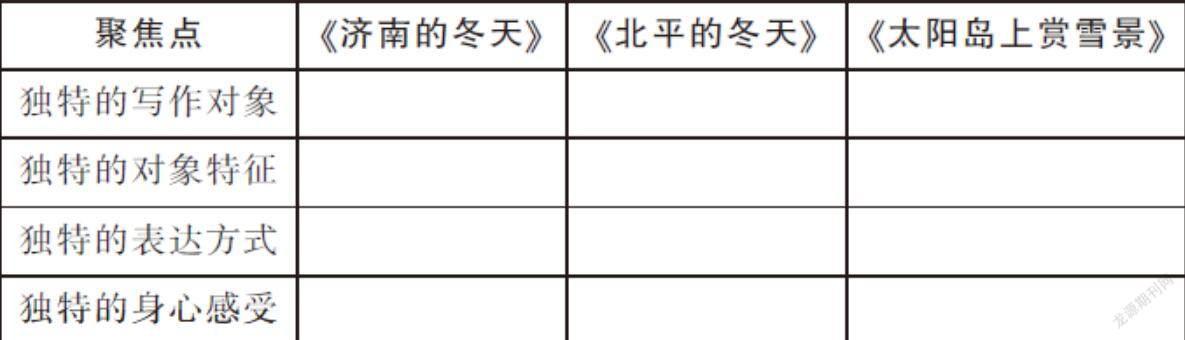

反思三稿:搭好“支架”

赛后两周,脱离了比赛巨大的现场效应后,重新回看先前的设计,我发现了以下问题:

1.教学设计以教师活动为主,学生活动考虑不足,特别生生互动的环节被架空,导致课堂开展的活力被削弱。

2.教学设计综合了默读、朗读、比较阅读以及圈点勾画、涵泳品读、勾连现实等多种阅读方法及策略,过多过大,难以在有限的时间里充分开展。

3.缺乏对已学文章的回顾,写景散文的分析支架尚未在学生的脑海中呈现,因此对新文章的分析缺乏具体的参照方法。

4.环节二指向“写什么”,环节三指向“怎么写”,课堂实操仅停留在信息筛选的层面,在语言运用的层级上缺乏过渡衔接的台阶。

围绕以上问题,我将设计再次修改如下:

【教学目标】抓住文章独特的景致,品悟作者独特的情思。

【教学过程】

一、立足生活,标注温度

【出示地图】对应地理位置,济南、北京、哈尔滨这三个地方,在冬天,哪里的温度最高?

二、温故知新,对比“温度”

1.七嘴八舌话温度:

集体回忆《济南的冬天》的文本温度,分享从哪些地方写出温晴。

2.圈点勾画比温度:

(1)自读《北平的冬天》《太阳岛上赏雪》,从写作对象、修辞手法、表现手法、词语色彩等方面任选一个角度,圈点勾画三篇文章中表现冬天温度的词句并进行比较,寻找最冷与最暖的冬天。

(2)小组讨论,交流自读成果,并互相补充完善。

(3)班级讨论,共同生成。

三、总结课堂,升华“温度”

总结:独特的景致传递着独特的情思,一切皆情语。

思考:在文学作品当中,什么因素会影响作品的温度?什么因素决定了作品的温度?

(在生活中,我们感受着物理温度,体验着社会温度,变换着情感温度。当我们以自己的心眼、心肠、心境、心灵、心怀,去思量和感悟社会与人生时,世间的万物也就带上了我们心灵的滤镜。因此,王国维先生才说:有我之境,以我观物,物皆着我之色彩。所以说,文学,是一台测温仪。)

以上设計将文章“写什么”和“怎么写”的环节进行整合,重点运用对比阅读的方法,聚焦在一个点上做横向比较,利用温故知新搭建分析支架,帮助学生建立了分析模型,降低思维难度。增加小组合作的环节,丰富生生互动的机会,以增强学生的交流信心,提升课堂生成性。

群文阅读在近年来备受关注,赛课以群文阅读的形式呈现,既是对选手课堂驾驭能力的极大考验,又能推动一线教师更加深入地思考和研究相关教学,以适应从单篇走向多篇的整合式教学。徐鹏教授在《群文阅读教学的学理审视》中提出,从学习活动视角来看,群文阅读教学僵化主要有三种表现:第一,阅读活动只聚焦基础知识和基本技能训练,践行着运用单篇逐点解析、逐项训练的简单线性逻辑;第二,阅读活动停留在提取和比较不同文本的语言信息层面,很少涉及作者的言语智慧;第三,阅读活动过于追求阅读形式的多样和阅读文本的数量,导致学生学习负担过重、学习效率偏低。现在看来,在省赛现场,我的课堂遗憾在这三点上皆有呈现。我想,赛课的精彩唯有可以落实到日常的课堂,给予学生实际的收获,方可成为真正有价值的尝试。为此,对于群文阅读教学,我有了几点新认识:

1.群文阅读应以单篇阅读为基础,对单篇阅读的深入研究是群文阅读得以深入比较的前提。

2.群文阅读的议题是统领课堂的关键,此议题的选择应以推动学生在比较阅读中提升语文核心素养为宜。课堂研究不应仅仅在“写什么”的层面上提炼信息,而要深入到“怎么写”的层面上去拓展思维的深度。

3.群文阅读教学不仅仅是教,更重要在学,学习支架的搭建与学习活动的开展应是课堂组织的重点,教师应搭建具体详实的支架,方可引导学生步步深入。这一点不管在单篇还是多篇的教学中,都是课堂之本。

苏霍姆林斯基曾在《给教师的建议》里讲过这样一个故事:一位有30年教龄的历史教师上了一节公开课,课上得很成功。有人问他花了多少时间来备这节课,他说:“对每一节课,我都是用终身的时间来备课的。不过,对这个课题的直接准备,或者说现场准备,只用了大约15分钟。”我想,如果我们每个人都可以用一生的体悟去备好生命中的每一节课,那么教育的美,必然会诞生在每一个精巧的40分钟里。

教学虽是有遗憾的艺术,我的这份遗憾,深深地刻印在了省赛的现场上。但正是因为这一份遗憾,促使我更加努力地去钻研教学,但愿日后每一堂课上的遗憾都可以越来越少。