乡村振兴背景下乡村工作共同体的建构逻辑

2021-01-13吕德文

摘 要:乡村工作共同体是在乡村治理过程中形成的、以治理任务的分工与完成为基础的制度安排。它根据任务类型、时间压力等因素,确认各项任务的位置并配置相应的治理资源,从而建立合理的工作秩序。乡村工作共同体重塑了“乡政村治”的组织结构。乡村干部组成的任务小组,实现了制度设置与实际运作之间的“分离”,建立了完整而有效的政策执行体系。乡村工作共同体实现了“多管齐下”的混合治理,综合了利益、情感、压力等工作方法,保持了简约治理传统。在乡村振兴的背景下,乡村工作共同体兼顾了乡村治理的合法性和有效性,有效应对了治理负荷急剧加大带来的挑战。

关键词:乡村治理;乡村工作共同体;乡村振兴;任务小组

中图分类号:C916 文献标识码:A 文章编号:1006-0448(2021)05-0078-09

基金项目:国家社会科学基金项目“自治、法治、德治相结合的农村微腐败统筹治理研究(18CZZ038)

近些年来,随着脱贫攻坚和乡村振兴战略的实施,乡村治理领域发生了“百年未有之大变局”。这一变局大致体现在两个方面:一是在国家治理体系和治理能力现代化的指引下,乡村治理的制度化和规范化程度迅速提高。其典型表现是,“监督下乡”已是乡村治理的一个关键变量,在相当大程度上重塑了县、乡、村三级治理体系[1](P53)。有经验证据表明,乡镇政府在属地责任的压力之下,陷入了权责不对称的困境之中,亟须调整条块关系,甚至于基层为了避责,出现了“以退为进”的责任兜底现象,导致基层治理资源的流失[2](P68)。二是在城乡融合发展过程中,乡土社会逐渐演化为城乡社会,国家治理任务不断下沉,乡村治理负荷急剧加大。近些年来,越来越多的国家治理任务以攻坚、专项行动等方式推行,基层陷入了“多中心工作”的境地[3](P81)。而在城乡社会背景下,农民日常生活中的私事和细事不断涌入国家治理轨道,“生活治理”成为基层治理的重要内容。

由此,乡村治理规范化和治理负荷增大之间存在巨大矛盾,并引发了一系列乡村治理变革。总体而言,基层政府需要兼顾乡村治理的有效性和合法性这一双重目标,需要再造治理空间,重塑乡村关系[4](P101)。具体说来,乡村治理空间再造主要通过三条路径开展。一是通过经济激励形成乡村利益共同体。20世纪90年代,基层为了完成日益繁重的计划生育和税费征收任务,逐渐形成“乡村利益共同体”,乡镇政府通过赋予村级组织自由裁量权和税费返还,最大限度地调动其工作积极性[5](P15)。农村税费改革以后,“项目制”成为一种新的国家治理体制。在这一制度背景下,乡村利益共同体围绕项目的运作形成了新的分利秩序[6](P110)。二是通过群众工作开展非正式治理。在熟人社会中,乡村治理的基本面是正式权力的非正式运作。随着乡村治理规范化的推行,以“软硬兼施”为主要特征的正式权力非正式运作的空间逐渐压缩,群众工作方法被重新发现。在乡村治理中,群众动员、思想工作等被广泛采用,“韧性治理”[7](P33)占据了越来越重要的位置。三是通过行政化建构乡村责任共同体。越来越多的地方出现了村级治理行政化的趋势,典型表现是村干部职业化和坐班制,这在规范村级治理的同时,出现了组织膨胀、行政消解自治等问题。

总体而言,既有的乡村治理变革仍未有效兼顾乡村治理合法性和有效性的双重目标。其原因是,既有的村庄体制设计和区域社会特征之间出现了错配,那些看似正规化的村庄体制,虽然耗费较多的行政资源,却未提高乡村治理绩效[8](P5)。当前,中国农村正处于城乡融合发展过程中,“城乡共治”的特征越来越明显。乡村治理的目标、任务和方式都要置于城乡融合发展过程中,采用任何一种方式都难以回应治理需求。而客观上,乡村治理处于国家与社会的结合地带这一基本特征并未改变,高度稳定和规范的科层体制和灵活多变的城乡社会之间,存在治理体系错配的固有矛盾。这意味着,乡村两级之间唯有形成工作共同體,才能形成灵活的乡村治理机制,从而应对“百年未有之大变局”。

本文将以B县的田野经验为基础,探讨城乡社会背景下乡村工作共同体的建构逻辑。2021年4月20日—5月5日,笔者在B县开展了半个月的田野调查,访谈了县、乡、村三级的干部和群众,并收集了有关文献资料。B县是中部某省的普通农业县,但城乡流动人口占比较大,且人们的经济活动主要不在第一产业,家庭收入主要依靠第二和第三产业。可见,B县已非理想型的乡土社会,而是具有城乡社会的特征。据2019年统计数据,该县下辖25个乡镇场、238个行政村,全县总人口53万,其中农村人口43万,但全县常住人口城镇化率为51.44%,绝大多数农村青壮年劳动力均外出务工。2019年,全县生产总值109.1亿元,财政收入12.4亿元,三次产业结构为14.8:25.7:59.5。

一、乡村治理中的“多中心工作”格局

中心工作是乡村治理的重要机制。毛泽东曾在《关于领导方法的若干问题》中指出:“在任何一个地区内,不能同时有许多中心工作,在一定时间内只能有一个中心工作,辅以别的第二位、第三位的工作。”[9](P899)时至今日,领导人根据地方的实际情况正确地决定工作重心和工作秩序,仍然是重要的“领导方法”。在实践中,中心工作机制的形成,需要有两个条件:一是一级党委和政府需要有领导艺术,将各项工作摆在合适的地位;二是上级机关不能不分轻重缓急地同时指定下级机关做很多项工作。只要有一个条件达不到,都有可能引起一个地方形成很多的“中心工作”和凌乱无秩序的状态。

自20世纪90年代以后,目标管理责任制这一治理技术在县乡治理中广泛推行,为了完成任务与指标,地方各级政治组织把任务和指标层层量化分解,落实到下级组织以及个人,令其在规定时间内完成,然后根据完成情况给予政治和经济方面的奖惩。近些年来,伴随着村级组织官僚化的进程,这一体制也在乡村两级之间完成了制度建构。

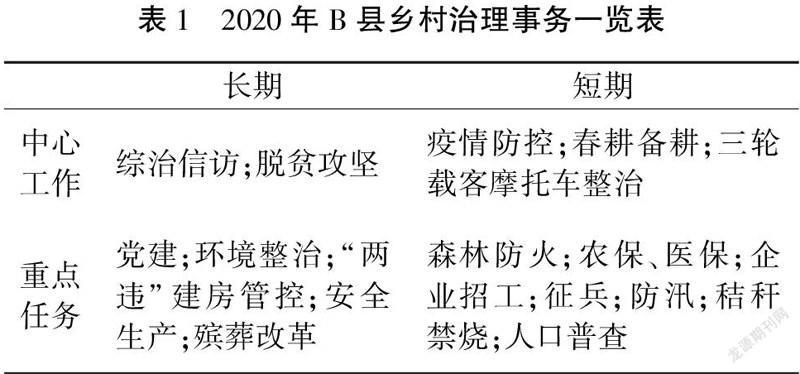

乡镇党委政府是官僚体制的最基层,尽管村级组织被纳入压力型体制中,但乡镇仍然是乡村治理属地责任的承担主体。因此,乡镇党委政府负有将上级治理任务转化为本级治理事务,并调动村级组织参与任务完成之功能。在B县,县级党委政府对乡镇展开年度考核。因此,在大多数情况下,县级机关对乡镇的任务分解和考核指标设定,在年初即确定。由于上级指派的任务的性质和权重不同,且每个乡镇的工作实际也不尽一致,因此,乡镇党委政府基本上都会以月份为单位,重新对各项治理任务进行赋分,进而明确各项工作在本地区的地位。

各项工作位置的确定,主要基于此项工作是否进入考核体系。不同任务在考核体系中的不同位置,决定了其工作的重要程度。从乡镇工作的实际看,但凡是进入考核指标的事项,都是重点任务。乡村治理中的重点任务就是事关考核实绩,需要重点投入治理资源,且在特定时间内需要完成的任务。

有些重点任务涉及“一票否决”,或者在特定时间内具有压倒一切的极端重要性,故而上升为中心工作。因此,中心工作是乡村治理中极端重要的任务,对考核实绩具有决定性作用,通常是具有“时间紧、任务重”的特点,故而要集中大多数的治理资源,且由主要领导亲自推动。

当前,上级机关已经不轻易采用一票否决制度。但从实践看,某些工作任务在考核体系中的权重特别大,或者更容易受到问责,这些工作也就有了独特地位。比如,脱贫攻坚和综治信访工作虽然不太轻易使用“一票否决”,但上级政治机关通过反复检查督查和考核,对各地区进行排名,这些工作也就长期占据了中心位置。有些工作虽然未进入考核体系,但其突发性和极端重要性使得上级党委政府会临时将之列为单独考核事项。比如2020年初爆发了新冠疫情,在疫情最严重的时刻,疫情防控可谓是压倒一切的任务,基层如果出现防疫漏洞,大概率会受到党纪和政纪的处分,这项工作也就事實上拥有了“一票否决”的地位。

从乡村治理的规律上看,一定时间内往往只有一件中心工作。这是因为,农村事务往往具有连带性,乡村干部和农民之间在乡村治理过程中容易形成权利和义务的连带式制衡[10](P115)。比如,20世纪90年代甚为普遍的中心工作是计划生育和农业税费的征收,这两件治理事务都需要乡村两级组织集中所有治理资源。为了获取农民的政策支持,乡村两级组织负有为农民提供基本公共服务的职能。但进入农村税费改革以后,乡村事务中已经很难出现具有连带性的事务。综治信访和脱贫攻坚虽在考核体系中占据中心位置,却是针对少数人的工作,难以统摄其他乡村治理事务。

与此同时,近些年来,县级各职能部门都在开展注意力竞争,这些职能部门本可以依靠业务指导权开展工作,却选择借助党委政府的权威地位推动工作[11](P16)。党委政府的权威主要依靠考核机制和问责机制来推动。由此,越来越多的事项被纳入县乡考核体系中,乡村两级需要承担的属地责任也就越来越多。由于乡村治理中的重点工作并无连带性,且各项事务还具有竞争性或排斥性,导致乡村两级组织难以统筹各项事务,各地的乡村治理普遍出现了“多中心工作”的格局。

从B县的实际操作来看,每个乡镇都会通过班子会提前确定每个月的工作重点。在班子会召开之前,每位班子成员列出分管领域本月需要重点推进的工作,并在班子会上就政策执行的要点和完成的时间节点做出详细解释。此后,由党委书记根据重点工作的汇总表,提出赋分意见,并展开讨论,做出调整。班子会决议之后,乡镇党委和政府会以正式文件的形式,向各村(居)委员会下发月度工作考核细则。一般而言,中心工作会占据月度考核的20-30%权重,重点工作则在5-15%之间。有些中心工作因为具有时间紧、任务重,且具有压倒一切的特征,赋分权重会急剧提高。比如,2020年2月疫情最为严峻的时刻,疫情防控工作占据了40%的权重。一些临时性的重点工作,甚至连脱贫攻坚这样的中心工作,也不纳入考核,而综治信访等常规性中心工作,则降至10%的权重。

可见,当前乡镇政府已经形成了“多中心工作”的格局,需要同时兼顾多项复杂任务。各项任务在上级各个职能部门的监督之下,都需要按时保质完成。在传统的中心工作机制下,这很可能导致乡镇一级被动接受多项任务,进而陷入凌乱无序的工作状态。但从调研情况看,B县各乡镇通过乡村治理体制和机制的创新,大体适应了“多中心工作”格局,维持了工作秩序。

二、乡村工作共同体的组织结构

为了应对“多中心工作”格局,B县各乡镇都对乡村治理体系进行了组织再造,通过构建“混合型”科层组织结构、建立任务小组以及构建村级治理的“底层架构”,形成了乡村工作共同体的组织结构。

(一)“混合型”组织结构

依据任务性质的不同,基层政府会以不同的组织机制加以应对。大致而言,常规任务主要依靠常规治理体系进行处置。比如,规范性的、标准化的事务通过科层制进行专业化处置。而对于那些非常规性的任务,往往通过任务小组的模式进行处置。长期以来,乡村治理具有周期性和季节性,“中心工作”也有规律地出现。因此,运动式治理和常规性治理往往会交替出现,相互补充。

但在“多中心工作”情景下,常规任务和非常规性的任务之间相互交融。一些看似常规的任务,如村庄环境治理,因为上级政府加大了考核的频次和力度,也就上升成为需要重点投入力量的非常规任务。而一些看似是非常规性的任务,如综治信访工作中的肇事肇祸精神病人管理、重点信访人员维稳工作,因为长期存在,且敏感的时间点越来越多,事实上也变成了常规性的中心工作。

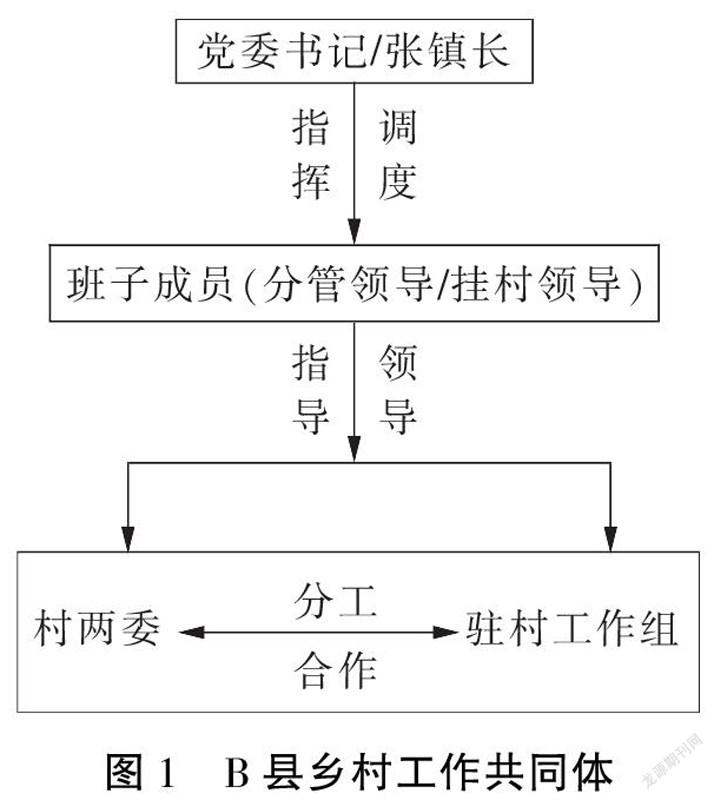

在这种情况下,乡村治理体系需要建立了一种具有行政调适性的“混合型”组织结构[12](P132)。这一混合结构包括三个主要内容:一是组织内部结构具有可选择性,既包括正式的科层制组织,也包括非正式的任务小组;二是对不同事务具有分类处置机制,防止不同任务的处置出现冲突;三是这一组织结构,还可以援引多重合法性资源。如图1所示,B县再造了乡村治理体系,建立了一套稳定的乡村工作共同体。这一乡村工作共同体的实质是,在保持乡政村治模式的基础上,将任务小组常规化,融合了常规体系和运动治理体系。

(二)乡镇“任务小组”

乡村工作共同体建构的第一步是重构乡镇党委政府的内部组织。乡镇党委政府按照科层制的设定,主要包括党政办(党建办)、农业农村办、经济发展办、社会事务办、综治中心、综合执法队、便民服务中心等部门组成。乡镇工作人员主要由公务员、事业编人员和临聘人员构成。以C镇为例,该镇共有工作人员43名,其中15名公务员,23名事业编人员,还有5名临聘人员。其中,11名班子成员均是公务员。乡镇每个干部都要身兼多职,每一个领导也要分管多个条线的工作。

在现行的干部管理体制下,公务员和事业编人员之间有较大的鸿沟。在B县,绝大多数乡镇公务员在符合晋升条件的情况下,都可以获得提拔;但绝大多数事业编人员,受制于身份限制,很难晋升和流动。如C镇干部结构所示,15名公务员中,11名是班子成员,其余4名则是年轻公务员。这就意味着,班子成员可谓是乡镇工作的中坚力量。乡镇为了有效应对多中心工作,除了党委书记和乡镇长,各班子成员和分管业务内工作人员,组成了相对固定的任务小组。党委书记和乡镇长主要是宏观调控,对重点任务进行指挥和调度。通常而言,为了保证工作力度,及时发现和解决重点任务推进过程中的困难,乡镇主要领导的指挥和调度必不可少。大多数乡镇的党委书记和乡镇长有大致分工,比如,党委书记主要管“外务”,协调上级关系;乡镇长主要管“内部”,具体落实重点任务;如果中心工作比较多,则党委书记和乡镇长还会适当分工,各管一摊;如果乡镇比较大,辖区的村居比较多,党委书记和乡镇长也会适当分片管理,各自指挥调度几个村居。

在C镇,其实际运作主要是依靠9个班子成员及其各自带领的任务小组。每个班子成员都要负责统筹自己分管领域里的重点任务的落实情况,同时还要带领任务小组完成重点任务。这些任务小组主要任务包括:(1)常规任务完成。每个工作人员都有自己的固定职责,如任务分配不合理,分管领导可以机动协调;(2)重点任务完成。乡镇如组织中心工作和重点任务的攻坚,任务小组要承担临时分派的任务;(3)驻村工作。任务小组也是驻村工作组,需要推动、协助村级组织完成任务,分管领导是工作组织,小组成员则是驻村队员。

驻村工作和重点任务之间具有交叉性。乡镇的大部分工作需要在村庄落地,乡镇进行任务分派,也是以村庄作为基础的。举例而言,2020年疫情过后,早稻生产任务被提上议事日程。由于时间紧任务重,上级党委政府以硬性指标和政治任务的形式,将早稻生产任务摊派到各乡镇。各乡镇为了完成任务,也以硬性指标的方式将上级下达给本级的任务分摊给各任务小组和村级组织。

(三)村级“底层架构”

如此,乡村共同体建构的第二步工作是,在村级层面形成了任务小组的“底层架构”。这一组织架构,由乡镇驻村工作组和村两委“混合”而成。具体而言,驻村领导既是驻村工作组的直接领导,也代表乡镇对村两委施行指导和监督的职能。在村级任务小组的运作过程中,村支部书记具有獨特位置。近年来,各地都加强了基层党组织建设,选优配强村支部书记。而且,绝大多数村庄都实现了村支部书记和村委会主任一肩挑。事实上,乡镇党委政府也在制度上强化了村支部书记的权威和作用,比如,村支部书记可以参加乡镇党委政府召开的重要会议,乡镇的所有任务分配和精神传达,都通过村支书。因此,村支部书记事实上是村级任务小组的执行组长,负责村一级重点任务的分解和统筹完成,而驻村工作组和村两委的成员,则负责完成具体任务。

驻村工作组和村两委的乡村干部,形成了既分工又合作的关系。一般而言,他们主要是按照事务性质的不同进行分工。乡镇干部主要承担文牍工作,比如,上级下发的各类报表、统计、报告等,均有驻村干部承担。而村干部主要负责群众工作,将任务具体落实。报表、统计、报告等反映的内容,均是由村干部完成的。

在“多中心工作”的格局之下,当前的乡村治理体系虽然还是保持了乡政村治模式,但其运作机制却有极大改变,乡村治理并不依靠常规治理和运动式治理的轮番切换来实现,而是依靠制度化的乡村工作共同体来实现。在乡村工作共同体中,乡镇政府的科层制被改造成具有灵活性的任务小组;通过驻村工作机制的常态化以及村支部书记的功能强化,村级组织也被纳入乡村治理的任务小组体系中。

三、乡村工作共同体的分级运作模式

乡村工作共同体对传统意义上的乡政村治模式进行了结构改造,由乡、村两个层级,变成了党委书记/乡镇长、任务小组和村干部三个层级,在此基础上形成了“顶层调度—中层执行—底层动员”的分级运作模式。

(一)顶层调度

在乡村工作共同体中,党委书记和乡镇长可谓是乡村治理的“主管”,他们承担了乡村工作共同体的调度角色。B县的乡镇分为三类:一类乡镇是所谓“大镇”,人口较多,交通方便,经济相对发达;三类乡镇则人口少,地理位置偏僻,且经济欠发达;二类乡镇则是中等乡镇。客观上而言,一类乡镇是重点乡镇,各项工作都容易获得上级的重视,这类乡镇对自身的要求较高,也就会自我加压,确立保先争优的工作目标。三类乡镇虽然政治地位较低,却并不意味着乡村治理没有压力。事实上,三类乡镇和一类、二类乡镇一样,同样需要完成上级下达的刚性任务。并且,相较于一二类乡镇,三类乡镇更需要在工作上创特色、出成绩,通过干事创业来激励乡村干部。由于大多数乡镇都是二类乡镇,同质性强,各乡镇之间的竞争就比较激烈,对工作也需要重视。因此,工作调度的前提是党委书记和乡镇长结合本地实际,形成共识,进而明确各项工作在本乡镇的地位。

乡镇重点工作的主要依据是上级对各项工作的考核和问责情况,具体是由班子成员提出并成为乡镇月度考核的指标。但每项工作的权重如何,却是班子成员形成共识的结果。比如,C是一个三类乡镇,常规性的脱贫攻坚和维稳信访等中心工作任务并不算很重。除了极其特别的情况(比如疫情防控),上级下达的任务在本地区范围内并不难完成。因此,其对一些特色工作就甚是上心。比如,人居环境治理在县级治理层面只是一项普通的重点任务,但C镇却对此用力颇深,一直保持较高的赋分,且配置较多的资源投入这项工作中。通过人居环境治理,C镇在某人居环境治理的典型示范村的基础上招商引资,成功打造了“特色小镇”。某种意义上,C镇因为人居环境治理和特色小镇的工作,成功改变了其三类乡镇的地位,成了上级注意的焦点。

顶层调度不仅要凝聚共识,确定工作目标,还要合理配置任务小组。任务小组配置的关键是要对班子成员进行合理分工。在乡镇,除了纪委书记有明确要求必须专注主业外,其他的班子成员都要身兼多职,参与驻村工作以及各项中心工作。因此,每个班子成员除了完成其固定职位所要求的职能之外,还需要分管其他工作。大致而言,班子成员的分工需要综合考虑职位、年龄、经验、工作经历等。比如,在乡镇干部晋升的隐形台阶中,党委副书记和担任了党委委员的副镇长,比一般的副科级领导干部位置重要,几乎是副科级干部提拔到正科级干部的必由之路。在大多数情况下,担任这两个职位的乡镇干部,都有较为丰富的工作经验,经历过多次岗位流动,且年富力强,制度激励比较强。因此,担任这两个职位的干部往往都是任务最重的任务小组的负责人。比如,C镇的党委副书记,担任了三个村的驻村工作组组长,并且,其中两个村有项目实施,他事实上也承担了项目攻坚的任务。而女性班子成员,往往都分管文教卫等常规性工作(这些工作任务,甚至都不纳入月度考核),驻村工作也会配置到任务较少的村庄里去。

在任务小组的实际运作过程中,党委书记和乡镇长通过督促检查来推动工作。督促检查是调度过程中的常见工作方法。党委书记和乡镇长通过现场巡查发现问题,并通过问题反馈,督促工作。重点任务的完成都有明确的时间压力和质量要求,督促检查的力度越大,也就越能对标时间,保证质量。事实上,在多数情况下,大多数重点任务的落实都会出现落实难的问题,有些是上级要求与基层实际不相符合,有些则是负责落实的乡村干部认识不到位,党委书记和乡镇长在督促检查的过程中,需要对不同情况做出不同的意见。如果是落实确有困难,“顶层调度”就得为一线创造条件,包括乡镇一级统筹增加支持,向上级反馈完善政策。比如,2020年的早稻生产任务,因为政策出台的时间紧、任务重,导致各村普遍存在落实难的问题。在此情况下,包括C镇在内的B县各乡镇,都投入了奖补资金推动此项任务的落实。

(二)中层执行

乡村工作共同体建构的关键是塑造了一个灵活高效的中间层,由此拓展了乡村治理空间。事实上,“中层机制”一直是乡村治理体制保持有效性的重要制度设计。各地对中层机制的建构一直都有,如有些地方激活了片区制,以总支或管区的形式,在乡镇和村一级之间增加了一个管理层级。有些地方则将驻村和联村制度实体化,通过联村制度来实现乡镇对村庄的嵌入性治理。然而近些年来,各地普遍推行村党组织书记通过合法程序担任村委会主任,且村支部书记的政治、经济待遇和其他村干部有显著差别,这使得村支书事实上成为乡村治理的“中间层”。

在B县,乡村工作共同体是片区制、驻村制、村支书主任“一肩挑”等多个制度综合实践的结果。在乡村工作共同体中,中间层就是任务小组,结构雖简单,但却完整。一线执行者因为拥有自由裁量权,事实上拥有决策权。任务小组作为一个简约高效的执行单位,内部也有完整的“决策—执行”结构。其中,驻村领导是决策者,村支书负责任务分派,驻村干部和其他村干部则负责任务落实。

任务小组本质上是行政发包制的表现。行政发包是以层层整体性发包代替专业化分工和一体化协调,最小化总部协调功能[13](P17)。在乡村工作共同体的运作过程中,顶层调度只控制一些核心的权力,如重点任务的位置和班子成员分工,以及对治理目标的控制,乡村治理的常规运作完全由任务小组自主完成。班子成员要“承包”其分管领域的任务完成情况,又要“承包”驻村的任务,乡镇以整体性问责代替各司其职,以承包人的无限责任代替代理人的有限责任,以结果考核代替过程和程序控制,以人格化问责代替职业主义要求。

任务小组糅合了正式制度和非正式运作。其正式性表现在,任务小组内部的组织结构和职责分工,均是建立在各个小组成员在科层制中的职责基础之上的。且任务小组的履职情况,也是建立在属地责任等一系列的制度规定基础之上的。其非正式性则表现在,任务小组的运作通常以变通的方式来完成任务,尤其是在“时间紧、任务重”的中心工作的完成过程中,需要采取大量的非正式治理方式。比如,无论是疫情防控还是早稻生产,任务小组都以“不讲条件、不惜代价”的方式坚决完成任务,体现了以结果论英雄的特征。在疫情防控期间,所有任务小组成员都下沉到村庄,开展疫情防控工作;而在推进早稻生产过程中,由于早稻生产的条件已经不具备,且农民生产的意愿极低,C镇的不少驻村干部和村干部想出了由任务小组成员“合伙”,流转农民土地种田的办法,“村干部都被逼成了种田大户”。

中间层机制的一个重要功能是,它实现了治理下沉,并推动了“底层动员”机制。归根到底,任务小组的目标是将任务落实。乡村治理的绝大多数治理事务需要与农民打交道,比如脱贫攻坚、疫情防控、早稻生产、环境整治、“两违”建房管控、殡葬改革,无不涉及群众生产生活方式的改变。因此,动员群众参与乡村治理,是乡村工作共同体运作的基础。

(三)底层动员

在乡村工作共同体中,村庄仍然保留着简约治理体系。如上所述,驻村工作组已经成为村级日常治理不可或缺的力量。客观上,驻村工作组承担了绝大多数文牍化的行政任务。比如,脱贫攻坚是一项长期性的中心工作,台账又多,且专业性极强,驻村工作组就专门配备了一个扶贫专员。在这种情况下,B县的村两委并未感受到基层形式主义的干扰,基层减负的压力也不大。村干部仍然可以专注于村庄内部事务的管理,有足够的时间和精力做好群众动员工作。

村两委的日常运转由村主干(书记/主任、副主任、会计)承担,他们负责村委会值班、处理日常事务。村主干有固定薪俸,但极少。村支书/主任的年薪在2万左右,副主任和会计都为1.5万元左右。由于固定薪俸少,且村干部并未职业化,反而给群众动员创造了大量空间。村庄在落实行政任务的时候,通常的做法是通过任务小组进行分解,一部分变为行政事务,由任务小组自行完成;还有一部分则转化为村庄内部事务,成为村民自治范围内的事情。

在乡村治理实践中,行政和自治之间往往存在冲突。比如,脱贫攻坚是一项政治任务,任务小组实际上是脱贫攻坚的责任共同体。但是,脱贫政策和社群伦理之间,往往存在冲突。国家扶贫的“帮穷”话语与基层的“帮能”“帮亲”“帮弱”“帮需”等社群伦理产生了分歧与张力。贫困户的认定及其受到的帮扶,虽然符合政策,却未必能够获得社区的认可。因此,村干部的重要工作便是向非贫困户解释脱贫政策,尽量弥合贫困户和非贫困户因利益分配不均而造成的社会分裂。

比如,人居环境治理涉及贫困户和非贫困户等所有村民,这一工作成为弥合社会分裂的重要切口。任务小组通过申请和實施项目,开展道路、改厕、改水等基础设施建设,来惠及所有群众。更重要的是,任务小组还需要召开群众大会,宣传动员村庄环境治理的意义和做法。村干部则需要时常入户,了解群众想法,做好群众的思想工作,在此基础上完善村庄环境治理方案。比如,C镇各村普遍通过合理调配脱贫政策资源,给贫困户提供公益性的保洁员岗位,从而建立了村庄环境治理的长效机制。甚至于,在完成早稻生产任务的过程中,各村也以公益性岗位的形式,让贫困户承担田间管理工作,让任务小组“合伙”种田完成上级下达的任务成为可能。这些做法,一方面符合脱贫政策,即贫困户的增收可以以提供公益性岗位的方式来实现;另一方面,也符合普通群众对社区正义的理解,非贫困户也需要受益于国家政策。概言之,村干部通过群众工作,在完成行政任务的同时,也维护了社区伦理——而这一维护村庄公平秩序的做法,又反过来增强了乡村治理的有效性和合法性。

乡村工作共同体的分级运作模式是一个制度化的运作机制。顶层调度和中间执行以及底层动员之间,是相互联系、互为支撑的关系。三个层级包含决策、执行、监督、评估等完整的政策过程,且融合了正式制度和非正式运作,实现了行政和自治的结合。

四、结论和讨论

改革开放以来,我国确定了“乡政村治”的乡村治理体制,即在乡镇一级设立基层政权,在行政村一级建立村委会,实行村民自治制度。“乡政村治”模式具有深厚的历史和实践基础,在乡镇一级建立基层政权,是近代以来国家政权建设的结果;而在行政村一级实行村民自治,又尊重了乡村自治传统。而在乡村振兴背景下,以项目制和监督下乡为代表的现代治理方式,以及以技术治理为代表的国家治理现代化改造,对“乡政村治”模式产生了极大的影响,乡村治理的制度化和规范化程度极大提高。如今,党组织领导下的自治、法治和德治相结合的新乡村治理体系,已经逐渐成形。然而,在乡村振兴的背景下,由于治理负荷急剧加大,治理资源也高度密集,过去的治理机制已经难以适应,把握现代社会治理转型带来的契机,加快社会治理方式的转变是当务之急[14](P156)。

近些年来,全国各地都在探索适合于乡村振兴时代的乡村治理机制。比如,有些地方开始进一步拓展自治的空间,将自治单元从行政村一级下沉到自然村和村民小组一级;有些地方则以村委会行政化为策略,通过村干部专职化、坐班制,来强化村级组织的行政属性;有些地方则通过公共服务下乡,让政府职能部门下沉到村庄,实现对群众的面对面服务。这些经验探索,通常都是以增加治理资源的投入为前提的,由此也出现了乡村治理内卷化以及行政替代自治等弊端。

乡村工作共同体是乡村治理的有效制度安排。一是,乡村工作共同体是一种以治理任务的分工与完成为基础的中心工作机制。和一般意义上的建立在职责分工和权力配置基础上的行政体系不同,乡村工作共同体并无明确的职责分工,亦无固定的权力配置,而是根据任务类型、时间压力等因素,确认各项任务的位置并配置相应的治理资源。乡村共同体内部虽然有层级划分,但其层级划分主要服务于建立完整的政策过程,并保证工作的落实。二是,乡村工作共同体重塑了“乡政村治”的组织结构。客观上,乡村工作共同体并未改变“乡政村治”模式,也未颠覆既有的乡村治理体系。但是,乡村干部组成的任务小组,实现了制度设置与实际运作之间的“分离”。其中,处于科层制内的驻村工作组下沉到村庄一级,参与了村级治理;而村干部,尤其是村支部书记,事实上被纳入了科层制,深度介入了乡镇工作。三是乡村工作共同体是“多管齐下”的混合治理的载体。乡村工作共同体在乡村治理过程中,综合了利益、情感、责任等工作方法。它并未替代过去常用的利益共同体和压力型体制,也未完全摒弃近些年来常见的村级组织行政化措施,而是通过工作机制的创新,保持了乡村简约治理体系。

需要指出的是,本文对乡村工作共同体的分析,主要是着眼于治理任务的完成。因此,乡村工作共同体的主要内容是乡村两级组织在行政过程中的组织、人员和资源的“耦合关系和互动关系”[15](P193)。但在实践中,乡村工作共同体属于社会治理共同体的有机组成部分,它在社会协同和群众参与的配合下,简约高效地完成了乡村治理任务。实际上,乡村工作共同体运作的过程中,底层动员的主要目标便是将社会组织的力量和群众参与吸纳到乡村工作共同体中。

可见,乡村工作共同体在不改变“乡政村治”模式和党领导下的自治、法治和德治相结合的乡村治理新体系的前提下,通过机制创新适应了乡村治理需求。一方面,它并未改变既有的乡村治理体制,却因地制宜地创设了适合乡村振兴目标的治理机制。另一方面,它并未打破乡政村治的基本结构,却实现了治理重心的下沉,且还保持了简约治理形态。在这个意义上,乡村工作共同体的经验启示是,“乡政村治”模式并未过时,通过乡村治理机制创新,推进“国家治理体系适应性变革”[16](P125),完全可以适应乡村振兴时代的治理要求。乡村治理现代化的核心并不仅仅在于制度化、规范化、技术化和智能化,还在于兼顾乡村治理的有效性和合法性,“最大或更好地行善,”[17](P13)简约高效地完成治理任务。

参考文献:

[1]李元珍,吕德文.县域治理中的纪检监察监督:过程、机制与功能——基于A县的经验研究[J].探索,2020(4).

[2]尹利民,田雪森.“责任兜底”:基层政府的避责行为与逻辑——基于J县精准扶贫实践的经验分析[J].南昌大学学报(人文社会科学版).2021(3).

[3]仇叶.行政权集中化配置与基层治理转型困境——以县域“多中心工作”模式为分析基础[J].政治学研究,2021(1).

[4]吕德文.乡村治理空间再造及其有效性——基于W镇乡村治理实践的分析[J].中国农村观察,2018(5).

[5]贺雪峰.乡村治理40年[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2018(6).

[6]陈锋.分利秩序与基层治理内卷化——资源输入背景下的乡村治理逻辑[J].社会,2015(3).

[7]王东杰,谢川豫,王旭东.韧性治理:城市社区应急管理新向度[J].江淮论坛,2020(6).

[8]贺雪峰.乡村治理现代化:村庄与体制[J].求索,2017(10).

[9]毛泽东选集:第3卷[M].北京:人民出版社,1991.

[10]陈锋.连带式制衡:基层组织权力的运作机制[J].社会,2012(1).

[11]练宏.注意力竞争——基于参与观察与多案例的组织学分析[J].社会学研究,2016(4).

[12]吕德文.“混合型”科层组织的运作机制——临时工现象的制度解释[J].开放时代,2019(6).

[13]周黎安.行政发包制[J].社會,2014(6).

[14]姜玉欣.大数据驱动下社会治理面临的困境与策略选择[J].东岳论丛,2020(7).

[15]鹿斌.社会治理中的权力:内涵、关系及结构的认知[J].福建论坛(人文社会科学版),2020(4).

[16]阳军,樊鹏.新技术革命的风险、挑战与国家治理体系适应性变革[J].国外社会科学,2020(5).

[17]马庆.最大或更好地行善:有效利他主义的兴起及其争议[J].国外社会科学前沿,2020(10).

The Construction Logic of Rural Work Community under the

Background of Rural Revitalization

LṺ De-wen

(School of Sociology,Wuhan University,Wuhan 430072,China)

Abstract:Rural working community is an institutional arrangement formed in the process of rural governance.Firstly,it is an institutional arrangement based on the division and completion of governance tasks.According to the task type,time pressure and other factors,it confirms the location of each task and allocates corresponding governance resources,so as to establish a reasonable work order.Secondly,rural work has shaped the organizational structure of “township government and villager autonomy”.The task force composed of rural cadres has realized the “separation” between system setting and actual operation,and established a complete and effective policy implementation system.Thirdly,it has realized the “multi-pronged” mixed governance.It integrates working methods such as interest,emotion and pressure,and maintains the tradition of simple governance.In the context of rural revitalization,the rural work community has taken into account the legitimacy and effectiveness of rural governance and effectively responded to the challenges brought by the sharp increase of governance load.

Key words:rural governance;rural working community;rural vitalization;task force

(责任编辑 陈世华)

作者简介:吕德文(1981-),男,福建武平人,研究员,博士生导师,从事基层治理研究。