小儿预防接种中的常见不良反应与护理方案分析

2021-01-12张茂萍

张茂萍

(贵州省印江土家族苗族自治县木黄镇卫生院,妇幼保健计划生育服务站,贵州 印江)

0 引言

预防接种是预防疾病的重要手段,小儿预防接种是指通过合理途径,在儿童体内注射人工制成的抗原、疫苗或者免疫球蛋白,从而使儿童获得对某种传染病的免疫功能,能够有效预防流行性疾病或传染病,但是在接种过程中,由于疫苗相当于大分子异体物质,可能会与接种者发生发生正常免疫反应,从而对机体产生有害反应,增加不良反应的出现概率。所以需积极对小儿实施相应的护理干预,能够促进小儿身体的恢复[1]。基于此,本文对小儿预防接种常见不良反应及护理干预效果进行分析。

1 资料与方法

1.1 一般资料

对本院2018年9月至2019年10月进行预防接种的70例小儿资料进行分析,分为实验组和对照组,均35例。实验组男20例和女15例组成,最大年龄为8岁,最小年龄为3个月,平均年龄为(1.64±0.17)岁。对照组男22例和女13例组成,最大年龄为10岁,最小年龄为2个月,平均年龄为(1.66±0.19)岁。两组儿童上述资料比较无统计学差异,P>0.05,有进一步分析和对比的价值。

1.2 方法

给对照组儿童实施常规护理,给实验组儿童实施社区护理干预措施,具体如下:

(1)接种前护理。护理人员应为小儿营造良好的就诊范围,确保小儿所处环境温湿度适宜、空气流畅、清洁度较高;同时可在等候区张贴一些卡通人物画报,吸引小儿注意力,帮助其缓解紧张情绪;需对小儿的身体状况进行了解,明确是否存在不良反应史、病史、过敏史等,若不存在上述现象,护理人员则对小儿进行疫苗接种;并告知家长小儿接种疫苗的种类、作用、接种后的注意事项,以及可以进行再次接种时间;若在接种前发现小儿存在禁忌证,便不可对其进行相应疫苗接种;若小儿身体状况不佳,则需暂缓疫苗接种。(2)接种中护理。接种护士在接种前需指导家长取患儿正确体位,并核对疫苗名称、有效期、批号和瓶身是否出现破损或者裂痕,查看完毕后再次核对小儿基本信息,并向家长问询小儿近期身体状况;在注射前需对小儿注射部位进行检查,确保其不存在硬结和炎症等现象,才能给其进行注射,注射过程中需严格按照无菌操作要求,并根据医生嘱托把控好注射剂量,注射完成后利用无菌干棉签对注射部位进行压迫,稍微压片刻即可。(3)接种后护理。护理人员需在留观室观察小儿30min,明确小儿体温、呼吸和精神状态,同时需嘱咐家长接种后相关注意事项,具体内容包括禁止小儿做剧烈运动,鼓励其多喝开水,多让小儿休息,保证24h内注射侧肢体不能沾水,需要间隔1-3d再行洗澡较为适宜,或者24h后,注射口处没有出现红肿等异常情况即可洗澡,防止疫苗注射部位的感染和避免着凉。同时注意不可对注射部位进行抓挠,以免发生红肿过敏现象,避免食用海鲜、辛辣刺激等食物,如出现发热在38.5℃以下,持续1-2d者,属正常反应不需要特殊处理,多喝水,并注意让宝宝多休息即可;如出现高热现象,可做物理降温,食用易消化食物,多喝水观察病情变化,如病情加重或者出现全身皮疹及其他异常反应,应及时送医院就诊,并将反应情况告知接种单位。

1.3 观察指标

观察两组患者不良反应,主要从腹泻、恶心呕吐、硬结;观察两组小儿家长满意度,主要从沟通技巧、服务态度、接种行为等方面进行评估,最大评估值为100分,评估分值在0-40分则代表不满意,评估分值在41-60分则代表相对满意,评估分值在61-80分则代表满意,评估分值在81-100分则代表十分满意。

1.4 统计学软件分析

数据处理选用SPSS19.0软件,以(n,%)表示不良反应、护理满意度,数据检验方式为χ2,若P<0.05则代表数据存在统计学差异。

2 结果

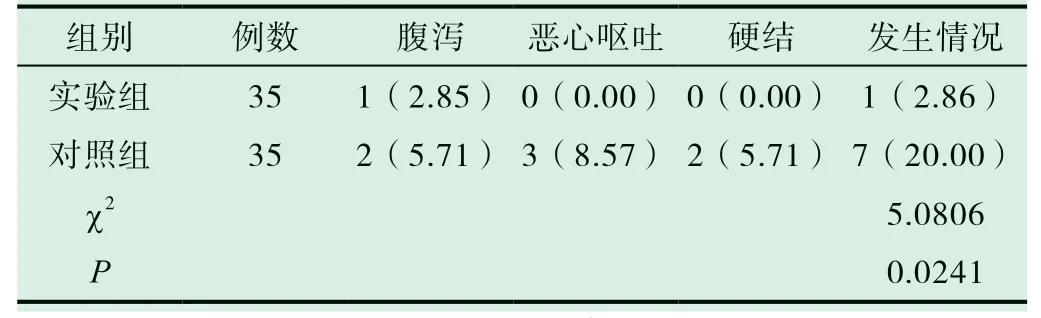

2.1 实验组和对照组不良反应发生情况对比

实验组患者不良发生情况显著好于对照组,数据对比存在统计学差异,P<0.05。见表1。

表1 实验组和对照组不良反应发生情况对比[n(%)]

2.2 实验组和对照组家长满意度对比

由表2可见,实验组家长满意度与对照组比较更为理想,数据对比存在统计学差异,P<0.05。见表2。

表2 实验组和对照组家长满意度对比[n(%)]

3 讨论

常见的不良反应接种疫苗处理办法:(1)乙肝疫苗。小儿多存在低热症状,体温一般不超过38℃,只需在给小儿注射乙肝疫苗过程,严格遵照注射流程,遵守“0,1,6”的原则即可。(2)卡介苗。小儿出生后便可进行卡介苗接种,一般接种2-3周后注射部位便会出现局部脓疱,脓疱破裂后便会出现溃疡,所以在小儿接种后需注重局部组织的清洁,利用无菌面纱试净脓液或者用酒精擦拭周围皮肤,若接种6个月后出现溃疡未愈合迹象则需嘱咐家长带小儿到医院检查处理。(3)百白破三联疫苗。该疫苗多在小儿满3个月后接种,接种小儿可能会出现红肿、发痒等症状,多可在2-3d内自行消退,但若部分小儿出现过敏反应等症状,便需及时到医院就诊[2,3]。(4)麻疹疫苗。麻疹疫苗注射后一般不会出现不良反应,只有个别小儿会出现发热、咳嗽等症状,一般在2-3d内症状便会消失,但若个别小儿出现发热、呕吐、腹泻等症状,则需立即采取对症治疗措施[4,5]。

应对措施:为所有接种小儿建立档案,同时告知家长小儿接种的必要性、接种疫苗作用以及接种后可能会的出现不良反应和禁忌证等,并在接种前对小儿进行全面检查,同时详细记录小儿的各项身体指标以及药物的过敏反应等,尽量降低接种后不良反应的发生率。接种人员需先检查注射部位,并与小儿进行沟通和交流,予以小儿心理支持,缓解其紧张情绪。待小儿疫苗接种后需对其进行严密监测,待30min,确认未出现不良反应后方可让其离开,并告知家长相关注意事项、可能会出现的不良反应症状以及处理措施,从而提高小儿依从性和配合度[6-10]。

本次研究表明,实验组不良反应和护理满意度显著优于对照组,数据对比存在统计学差异,P<0.05。由此可见,在小儿预防工作中,实施相应的干预措施,能够实现不良反应的有效防治,并能够充分掌握疫苗不良反应的危险因素,通过对不良反应的对症施治,从而促进小儿的健康成长。

综上所述,将干预措施应用于小儿预防工作中,能够规范疫苗接种工作,并注重对小儿身体情况的观察,最大限度地预防接种疫苗后不良反应,保证疫苗接种的安全性。