香格里拉2种典型高寒草甸植物丰富度最小取样面积研究

2021-01-12赵鸿怡郑秋竹岳海涛王学霞

赵鸿怡 崔 媛 郑秋竹 杨 娜 张 勇 岳海涛 王学霞

(1.西南林业大学国家高原湿地研究中心,云南 昆明 650233;2.北京农林科学院植物营养与资源研究所,北京 100097)

草地植物多样性对维持草地生态系统过程和功能的稳定性有重要作用[1],记录和跟踪观测植物多样性的变化过程可指导草地生态系统的管理和保护[2]。但植物多样性野外调查工作对人力和物力的耗费高,合理确定最小调查样地面积,可在有限调查空间内最大限度保证植物物种多样性调查的可靠性[3-4]。

植物多样性的野外调查实践发现,植物群落中植物物种丰富度随样地面积增加而增加[5-6],但物种丰富度增加的速率会发生明显变化,即:随着调查样方面积扩大,样方内的植物种类最初增加很快,然后逐渐缓慢,形成一条种-面积曲线[7]。种-面积关系不仅用于预测物种丰富度的变化趋势[8],还比单一的物种数目更好地描述植物群落的物种丰富度[9-10]。若对野外调查获得的种-面积曲线进行模型拟合,还可以进一步确定植物群落物种多样性调查的最小样地面积[6]。大量基于种-面积曲线确定最小取样面积的研究表明,最小样地面积取决于植物群落类型,不同植物群落类型间的最小样地面积差异较大[11-13],因此,在进行植物多样性调查时,需根据调查对象针对性的开展最小样地面积的确定工作。

滇西北地处青藏高原东南部、横断山区核心地带,是我国植物多样性最丰富的地区之一[14]。滇西北的高山地区分布着约1 400 km2高寒草甸生态系统[15],这些高寒草甸集中分布在香格里拉市,它们不仅支撑着当地畜牧业和旅游业的发展,还对该地区的生物多样性维持有重要作用[16]。但对滇西北高寒草甸植物多样性调查最小样地面积的相关研究尚未见报道。中生草甸和湿草甸是滇西北最主要的2种草甸类型,因此,本研究以香格里拉市的这2类草甸为研究对象,通过野外调查获取初步的种-面积关系,再用7个常用模型对种-面积关系进行拟合,并择出最优模型以确定这2类草甸植物丰富度调查的最小样地面积,以期为今后该区域高寒草甸植物多样性调查提供理论依据。

1 研究区概况

云南省香格里拉市位于青藏高原南端,属于典型的寒温带山地季风气候,夏秋多雨、冬春干旱,全年70%以上的降水量集中在6—9月[17],据国家气象信息中心2000—2016年的资料,该区域年均降水量619.5 mm,年均温6.9 ℃。香格里拉市的高寒草甸生态系统主要分布在海拔3 200 m以上的区域,其中,分布于林线以上或雪山山麓平坦区域的中生草甸以及在湖滨带分布的湿草甸是香格里拉市的2种典型高寒草甸。

2 研究方法

2.1 试验设计

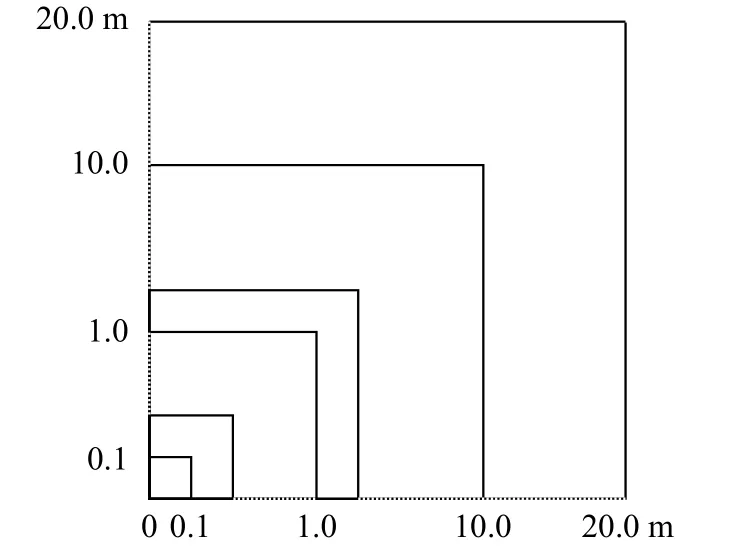

以香格里拉市石卡雪山山麓的中生草甸和纳帕海湖滨带的湿草甸为调查对象,每种草甸类型随机设置3个400 m2的调查样地,每个调查样地内按照种-面积曲线的通用调查方法开展物种丰富度调查,即:在样地内逐步扩大调查样方,记录每个样方内的物种名称。本次调查中,每个样地各调查33个样方,其面积依次为0.01、0.04、0.09、0.16、0.25、0.36、0.49、0.64、0.81、1.00、2.25、4.00、6.25、9.00、12.25、16、20.25、25、36、49、64、81、100、121、144、169、196、225、256、289、324、361、400 m2(图1)。本研究共调查了198个样方(2个草甸类型×3个重复样地×每个样地33个样方)。

图1 植物丰富度调查的样方设置Fig.1 The illustration of investigation designs for plant richness in each sampling plot

2.2 模型选择

通常用非饱和曲线模型和饱和曲线模型进行植物种-面积关系拟合,本研究选择常见的7种拟合模型进行种-面积曲线关系拟合(表1),选取通过显著性检验(P<0.05)且方差解释率(R2)最高的模型为最优模型。

表1 七种常用的种-面积关系拟合模型Table 1 Seven common species-area relationship models

2.3 最小样地面积的确定

基于最优模型采用拐点法计算最小调查样地面积[3-4,6]。本研究中,拐点法的具体步骤为:1)计算最优模型的反函数,将不同估计精度的物种数(即估计精度×物种数的期望)代入反函数得到相应的样地面积;2)计算最优模型的一阶导数,将不同估计精度的样地面积带入一阶导数,得到曲线对应的斜率;3)根据曲线斜率的变化寻找“拐点”(参考已有研究的做法,本研究以曲线斜率<0.1作为识别拐点的标准[3]),进而确定最小样地面积。

考虑香格里拉市中生草甸和湿草甸植物的保护目标,本研究分别分析了植物群落植物丰富度、优良牧草(禾本科(Gramineae)和莎草科(Cyperaceae))植物丰富度、观赏植物(菊科(Compositae))丰富度和其他杂类草植物丰富度的最小调查样地面积。模型拟合在Origin 2018软件中完成。

3 结果与分析

3.1 香格里拉市2种典型高寒草甸植物种-面积关系的最优拟合模型

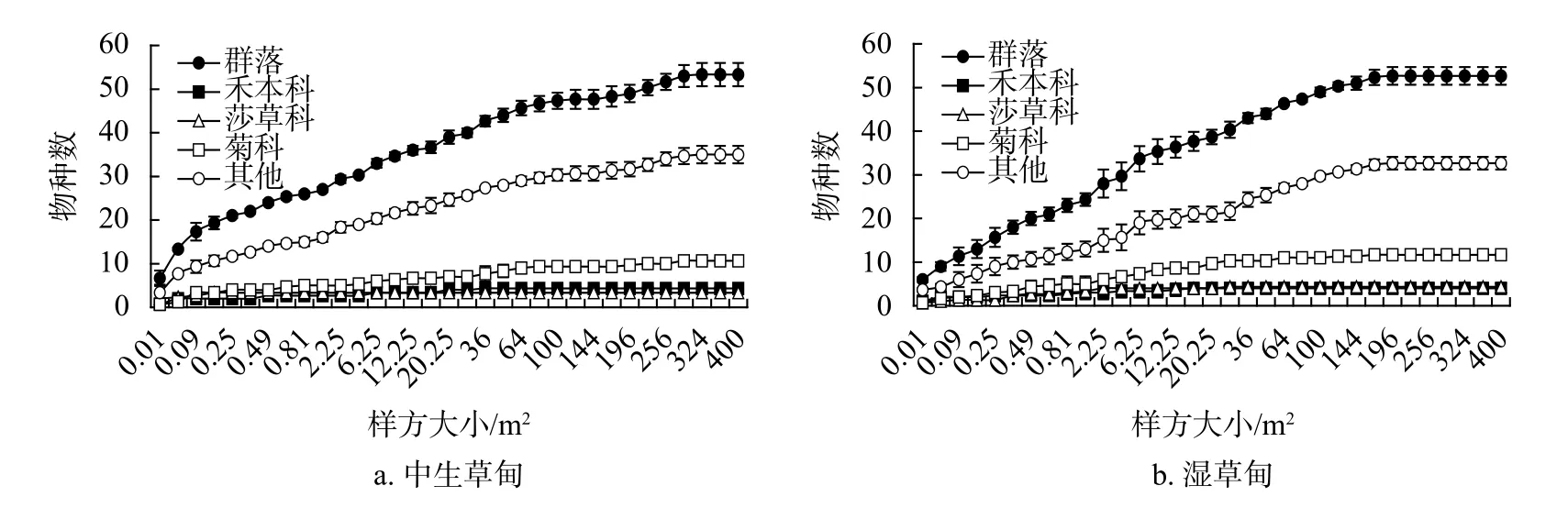

2种典型高寒草甸植物种-面积曲线见图2。由图2可知,野外调查记录到的植物种数随调查面积增加先迅速增加,然后增加速率逐渐降低,2种草甸的植物种-面积曲线均达到了“饱和”状态,即:本次调查的最大样地面积(400 m2)基本包括了所有的植物种类。其中,本次调查共记录中生草甸植物54种,其中禾本科4种,莎草科3种,菊科11种,其他杂类草36种(图2a);共记录湿草甸植物53种,其中禾本科4种,莎草科4种,菊科12种,其他杂类草33种(图2b)。

图2 中生草甸和湿草甸的种-面积曲线Fig.2 The species-area curve of a mesophyte meadow and a wet meadow

中生草甸和湿草甸种-面积关系的7种模型拟合结果分别见表2和表3。由表2~3可知,2种高寒草甸的所有拟合模型均通过了检验,说明这些模型均可用于分析这2种高寒草甸植物的种-面积关系。通过对比模型的方差解释率,非饱和曲线模型更适于拟合2种草甸植物群落、禾本科、菊科和其他杂类草的种-面积关系;饱和曲线模型更适于拟合2种草甸莎草科植物的种-面积关系。

表2 香格里拉市中生草甸种-面积关系拟合模型Table 2 Species-area models of a mesophyte meadow in Shangri-La

表3 香格里拉市湿草甸种-面积关系拟合模型Table 3 Species-area models of a wet meadow in Shangri-La

对比7个拟合模型的方差解释率,得到中生草甸和湿草甸植物群落、禾本科、莎草科、菊科和其他杂类草的最优拟合模型(表3)。

3.2 香格里拉市2种典型高寒草甸植物丰富度调查的最小样地面积

不同精度下香格里拉市2种高寒草甸植物丰富度调查的样地面积见表4。由表4可知,随估测精度增加(即从60%、70%、80%、85%到90%),中生草甸和湿草甸植物群落总物种丰富度以及禾本科植物、莎草科植物、菊科植物和其他杂类草植物丰富度的调查面积逐渐扩大,对应的种-面积曲线的斜率逐渐减小、直至达到拐点(本研究中将斜率小于0.1确认为拐点)。如:随估测精度增加,中生草甸植物群落总物种丰富度的调查样地面积分别为3.9、12.9、41.1、72.7 m2和127.8 m2,相应地,种-面积曲线的斜率由1.13变为0.04。当调查面积为72.7 m2时,中生草甸植物群落总物种丰富度的种-面积曲线出现拐点,故将该面积认为其最小调查样地面积。同理得出:中生草甸禾本科植物、菊科植物和其他杂类草植物物种丰富度调查的最小样地面积分别为9.0、22.3 m2和53.2 m2;湿草甸植物群落总物种丰富度、禾本科植物、菊科植物和其他杂类草植物物种丰富度调查的最小样地面积分别为80.5、3.7、25.2 m2和51.4 m2。

表4 不同精度下香格里拉市两种高寒草甸植物丰富度调查的样地面积Table 4 Sampling sizes for the investigation of species richness under different accuracy in 2 types of alpine meadow in Shangri-La

2种高寒草甸中莎草科植物种-面积曲线见图3。中生草甸和湿草甸中莎草科植物的种-面积关系均由饱和曲线模型拟合,但莎草科植物在这2类草甸中种类均较少,平均分别为(3.3±0.3)种和(4.3±0.6)种,因此在各评估精度下莎草科植物种-面积曲线的斜率均很大,远没有达到判识拐点的要求。根据实际调查的结果,2类草甸的莎草科植物种-面积调查曲线分别在调查面积为0.16 m2和2.25 m2时出现拐点,因此本研究将这2个面积判定为莎草科植物物种丰富度调查的最小样地面积。

图3 香格里拉市2种高寒草甸中莎草科植物种-面积曲线Fig.3 Species-area curves for Cyperaceae species in a mesophyte meadow and a wet meadow in Shangri-La

4 结论与讨论

香格里拉市位于青藏高原南端、长江经济带建设上游,属于我国“两屏三带”绿色发展生态安全屏障中的“川滇生态屏障”[18],也是云南省高寒草甸生态系统的集中分布区域[15]。高寒草甸在香格里拉市不仅具有生物多样性维持、水土保持等生态功能[19-21],同时也有很高的观赏价值和饲草价值,支撑着迪庆藏区的旅游业和畜牧业。

生物多样性是维系生态系统服务的核心要素[22-24],适时监测和恢复草地植物多样性是草地生态系统管理和可持续利用的重要前提[2]。明确最小调查样地面积既可确保草地植物多样性调查的可靠性,同时也可减少调查成本[3,6],但对分布在青藏高原不同区域的高寒草甸生态系统而言,草甸植物丰富度调查的最小样地面积可能不同。在总物种数期望接近的条件下,本研究发现在青藏高原北部(门源县、刚察县和格尔木市)(物种数期望为52种)高寒草甸植物丰富度调查的最小样地面积介于82~108 m2[3],但香格里拉市中生草甸(物种数期望为54种)和湿草甸(物种数期望为53种)植物丰富度调查所需的最小调查样地面积分别为72.7 m2和80.5 m2。这说明青藏高原不同区域高寒草甸植物丰富度调查所需最小样地面积需根据特定区域的种-面积调查数据进行最优模型拟合来确定。

此外,已有研究表明,针对不同的多样性监测目标,最小调查样地面积会发生变化[25-26]。本研究表明,香格里拉市中生草甸和湿草甸所需的最小调查样地面积并不一致。总体来说,2类草甸中植物群落总物种丰富度调查所需的最小样地面积均比各功能群植物大。此外,在2类草甸中,植物群落总物种丰富度调查所需的最小调查面积相差近10 m2,而菊科植物和杂类草植物丰富度调查所需的最小样地面积接近。这说明,在香格里拉市对不同类型的高寒草甸、不同类型的功能群进行草甸植物多样性调查时所需的样地大小并不相同,在野外调查工作中需注意根据调查对象选择合适的样地面积以保障草甸植物多样性调查的准确性。