好课多磨 言简意赅 高效实用

2021-01-11李莉莉

李莉莉

【摘要】本文以《同分母分数加减法》磨课过程为例,阐述运用新作业驱动教学模式执教进行的一次磨课过程,课前理清关键问题和知识的脉络,并通过多次磨课以形成一个成熟的高效的教学课堂,以“新作业—新导学—新检测”三部曲驱动学生学习。

【关键词】计算类教学 新作业驱动教学模式 新作业 新导学 新检测

【中图分类号】G 【文献标识码】A

【文章编号】0450-9889(2021)37-0043-03

新作业驱动教学模式是一种全新的教学模式,以“新作业—新导学—新检测”三部曲驱动学生学习。笔者用该模式执教了《同分母分数加、减法》,取得比较满意的结果。以下谈一谈笔者的磨课经历和心得体会,以供参考。

一、厘清关键问题

《同分母分数加减法》是人教版五年级教学内容,归属于计算类教学,从属于“数与代数”领域。在三年级上册《分数的简单计算》时已经涉及相类似内容,可以说学生有一定的算法和算理基础。这个内容看起来简单,可教起来并不简单,学生学起来也并不是100%全会。教师教学的时候觉得简单得不得了,“分母不变,分子相加减”,学生咋就学不会呢?其实我们就是在认为“简单”的这个想法上栽跟头了,认为学生有知识迁移的能力。我们课前没有认清这一知识的关键问题,没有注意到学生间隔一年后再学习时,知识的记忆已经模糊,无法顺畅地直接迁移过来,因此老师教起来简单,学生学起来懵懂。仔细研究发现,本节课有三个问题在教学前要思考:第一,学生已经学过的简单内容要怎么教?第二,如何沟通同分母分数加、减法算理和算法的联系?第三,怎样打通同分母分数加、减法和整数、小数加减法的联系?

二、厘清知识的脉络

要解决这三个关键问题,我们在备课前要先理清这一知识的脉络。《同分母分数加减法》对算法提出更高的要求,增加了对分数加减法含义的理解。从知识的铺垫上看,三年级《分数的简单计算》对分数的含义定位在“认识一个物体的几分之一和几分之几”,《同分母分数加减法》是在认识分数单位后出现的,它把分数的意义拓展。在算法的教学上,三年级《分数的简单计算》需要结合图形,用直观图让学生初步理解几分之一相加减的算理,不抽象出一般的计算方法;《同分母分数加减法》要求学生根据学过的整数加减法中“相同单位才能相加减”这一算理,并结合分数意义、分数单位进一步理解并总结计算方法,脱离直观图抽象概括出计算方法,这是三年级算理和算法的深化,也是认知上的飞跃。

三、好课多磨

(一)一磨:新作业——去除繁枝末节,以干净的开场白导入

一节好课是千锤百炼磨出来的。我们先对教学的第一环节复习导入进行大手笔改进打磨。以下是试教和第一次磨课导入环节设计对比。

试教环节:

出示[38]和[18]两个分数,说一说看到这两个分数你想到了哪些我们学过的知识?

学生1:把单位“1”平均分成8份,取其中的3份就是[38]。把单位“1”平均分成8份,取其中的1份就是[18]。

学生2:[38]里面有3个[18],[18]里面有1个[18]。

师:大家看,能不能用上节课我们学习的分数和除法的关系来说一说这两个分数。

学生3:3÷8=0.375,1÷8=0.125。

【设计意图】通过回忆分别复习分数的性质、分数和除法的关系、分数的组成三个旧知识点,为新课的学习铺垫。

【试教反馈的问题】学生对第1和第3个旧知识点能马上勾起回忆,对第2个则需要老师引导才能回答出预设的答案,宝贵的课堂时间就这样被第2个知识点卡壳而浪费了。课后选了10个学生询问为什么不用方法三的原因,有8个同学表示不想计算,觉得麻烦,只有两个同学是因为没想起的原因。这就暴露学生知识的“盲点”。

【磨课建议】试教教学设计是常规的教学方法,因为没有学生能想起用分数和除法的关系来说一说分数,教师引导花了3分钟左右,导致后面的学习时间要压缩。但这样的复习导入真的有必要吗?笔者反思教学过程,在看似一定要“走过”的套路里停留太长的时间,以为这样能让学生用旧知识辅助学习新知识,可是事与愿违,造成在复习旧知识那里浪费了过多的时间。这让笔者醒悟,精炼的课堂才是高效的课堂。我们常习惯于“复习铺垫—动手操作领悟—用數形结合的方法理解算理—总结算法”的方式。那么对学生已经会的知识,有必要花那么多的时间在上面吗?能不能精简并直接导入新课呢?于是我们在导入环节做了大修改。

【新作业】做两题分数和小数互化的计算题。

直接导入新课,揭示课题:同学们,今天我们要学习的是《同分母分数加减法》。

长期以来我们的教学都是学生和老师围绕设计好的教案上课,自主权始终握在教师手中。新作业驱动教学模式的核心理念是把自主权还给学生,对学生已经学会的知识不再重复,以免学生产生厌倦心理,对学生不会的知识则重点关注。从试教反馈得知,学生忽略的知识点是分数和小数的互化,这并不是说学生不会,而是因为学生觉得计算起来麻烦,懒得算。要攻克学生这个知识的“盲点”,又不要花费太多的时间在新课导入上,笔者把前面复习导入的环节去掉,在新作业环节以和本课相关的两个分数让学生直接化成小数,既让学生得到计算的练习,又不至于在题量上让学生厌倦,还可以唤起学生对相关联的旧知识的回忆。对比之下,直接导入新课的设计言简意赅,学生马上进入学习状态,学生已经会的分数的性质和分数的组成不再重复复习,把时间打在分数和除法的关系这个“靶向”,把省下的时间放在学生不会的地方,突破教学难点。

(二)二磨:留易去繁,以简单的图形理解算理

在直接揭示课题后,笔者用例题分饼的情境引入新课,让学生探究“[38]+[18]=?”在探究单上笔者预设了动手折圆片和画线段图的方法。在教学中,学生在动手探究活动中总结出4种方法。

【方法1】用一个圆表示一整张饼,平均分成8块,爸爸吃了3块,用分数表示[38],小明吃了1块,用分数表示[18],合起来是4块饼,用分数表示是[48]。

【方法2】画线段图。一条线段表示一整张饼,平均分成8份,爸爸吃了3份,用分数表示[38];小明吃了1份,用分数表示[18];合起来是4份饼,用分数表示[48]。

【教学反思】这个探究和汇报的过程,笔者用时将近10分钟。导致一節课下来,勉强上完预定的环节,练习还没能做完,而学生也没有能完全领悟。那么教师花了比较多的时间成本让学生画线段图和用圆片表示饼,目的是什么?达到数形结合,加深学生对“分数单位相同才能相加减”算理的理解的教学设计的初衷了吗?显然,这个教学过程还是教师在坚持走设计好的老路,和前面一样没有把学习主动权归还学生。

【磨课建议】不管是用圆片表示饼还是画线段图表示饼,其本质是一样的,都是利用数形结合方法帮助学生理解算理,两者比较起来,圆片比线段图更贴切题意。一个完整的饼,能帮助学生形象地理解并看出分数单位是[18]。而利用画线段图帮助理解题意的方法可顺应学生的思维,可放手让学生发挥,如果没有学生画线段图那也就不用刻意引导和要求。

第二次试教的时候,笔者没有在探究单上标明让学生画线段图帮助理解,学生也就没有画线段图了,几乎大部分的同学都把精力放在了动手折圆片上。每个学生都动手折一折,说一说:“[18]在哪?有几个这样的[18]。”在用圆片图帮助理解算理的时候,学生能直观地指着图说出:“这里是1个[18],这里是3个[18],3个[18]加1个[18],合起来是4个[18],也就是[48]。”学生自然而然地就能突破“分数单位相同才能相加减”的教学难点。这样不但节省时间,而且让学生透彻领悟分数单位都是[18],只有单位相同才能相加。如此化繁为简,只保留一个简单的圆片图,让学生折一折就能理解算理了。

(三)三磨:新导学——重建知识结构

新导学是指在教学过程中以作业或者练习的形式让学生感悟知识难点,突破教学难点。教师在教学了同分母分数减法后,让学生根据整数和小数加减法计算方法总结出分数加减法和整数、小数加减法是同根同源的,都是单位相同才能相加减。在试教时笔者按照教材的顺序教学:同分母分数加法—总结加法计算方法—同分母分数减法—总结同分母分数加减法计算方法—归纳整数、小数和同分母分数加减法计算方法的共性—练习。

【教学反思】整个教学流程走下来属于稳扎稳打的类型,最后的归纳总结时间短,犹如“鸡肋”,想拓展探究时间又不允许,只好放弃不说,这又是本课的教学难点,如何让学生站在更高的视角理解算理?

【磨课建议】本课最后归纳总结出“单位相同才能相加减”的算理是把之前碎片化的知识进行结构化整理,为后续的《异分母分数加减法》的学习作铺垫。按照新导学的设计理念,在课的结尾可以把知识碎片进行结构化整理。这既是为整节课书写一个完美的句号,又为下节课的学习奠定基础。调整后的教学流程如下:同分母分数加法—总结加法计算方法—同分母分数减法—总结同分母分数加减法计算方法—练习—归纳整数、小数和同分母分数加减法计算方法的共性。

新导学的导学流程虽然只是微调了练习和归纳两个流程的顺序,但是把归纳方法的共性放在了课的结尾,再次让学生感悟到不管是整数、小数还是分数加减法,都是“相同单位的数相加减”。最后出示两个不同分数单位的数相加题目,为下节课异分母分数加、减法埋下伏笔。

(四)四磨:新检测——及时反馈学情

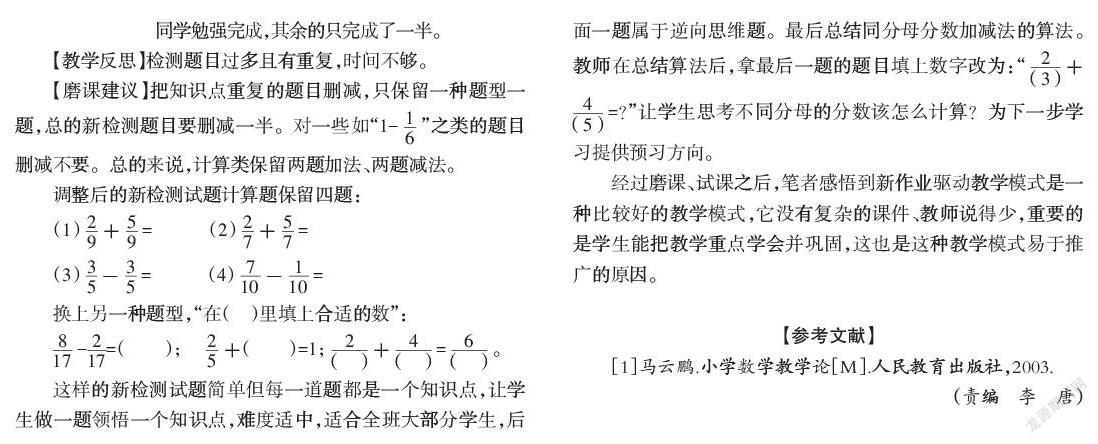

说到检测,很多老师认为是学完一个单元才进行单元测试。新作业驱动的新检测是指教学后在课堂上马上进行随堂的小测验,然后集体讲评订正,以便从中发现学生易错点和知识薄弱点,方便教师课后调整教案。笔者第一次试教设计新检测题目的时候,把《做一做》的两题放进去,再加上一道题:“一块饼平均分成9份,爸爸吃了这张饼的[39],姐姐吃了这张饼的[29],弟弟吃了这张饼的[49],妈妈回家还能吃上饼吗?”初步设计的检测时间是5分钟,巡视发现,5分钟的时间,只有1个同学勉强完成,其余的只完成了一半。

【教学反思】检测题目过多且有重复,时间不够。

【磨课建议】把知识点重复的题目删减,只保留一种题型一题,总的新检测题目要删减一半。对一些如“1-[16]”之类的题目删减不要。总的来说,计算类保留两题加法、两题减法。

这样的新检测试题简单但每一道题都是一个知识点,让学生做一题领悟一个知识点,难度适中,适合全班大部分学生,后面一题属于逆向思维题。最后总结同分母分数加减法的算法。教师在总结算法后,拿最后一题的题目填上数字改为:“[2(3)]+[4(5)]=?”让学生思考不同分母的分数该怎么计算?为下一步学习提供预习方向。

经过磨课、试课之后,笔者感悟到新作业驱动教学模式是一种比较好的教学模式,它没有复杂的课件、教师说得少,重要的是学生能把教学重点学会并巩固,这也是这种教学模式易于推广的原因。

【参考文献】

[1]马云鹏.小学数学教学论[M].人民教育出版社,2003.

(责编 李 唐)