从关注到关怀

2021-01-11宋伟光

宋伟光

对于少数民族风情的表现是许多艺术家所青睞的,从这个现象的表象来看,好像反映出来的是艺术家对于少数民族风情之奇、服饰之美的偏好,其实这种现象是有其社会根源的。建国之后到上世纪 80 年代初,中国的文艺是体制下人的意识形态的反映,这种体制下的艺术特征是鲜明的政治立场和尽可能完美的艺术形式之结合。然而,在鲜明的政治立场的前提下,艺术作品难以充分表现其“尽可能完美的艺术形式”。但是表现少数民族,反映少数民族的风土人情,既可以使自己的作品抒发着些许浪漫色彩,又不违背当时的文艺方针。如此,表现少数民族成为了美术家们为自己寻找到的一点可供休憩和表现的空间……

走入了当代的语境之中。雕塑家胡学富便是一位深入到少数民族,从中领会其民族原生态的意义,又关注他们当下的生存状态,致力于表现他们的存在方式的艺术家。

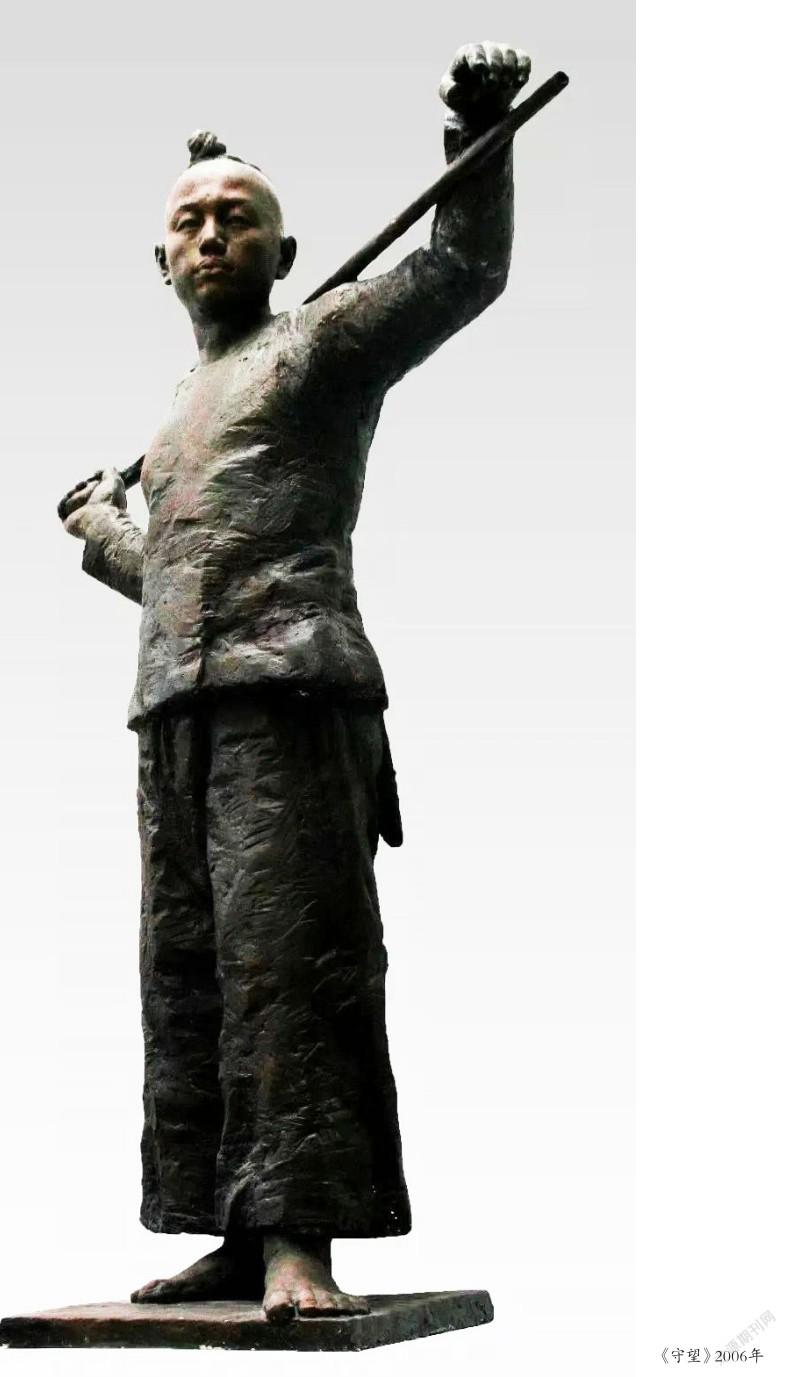

2006 年当他第一次触摸到少数民族题材时,他异样的视觉感受敲击着他的艺术热情,热切地想要将这个民族的形象记录下来。所以,当时的作品还带有一定的记录性、技术性的特征。随着以后的逐步深入和切实的生活体验,从陌生到熟识,渐渐地融入到他们的生活之中,因而,他的作品又产生了新的视角,赋予了新的内涵,形成了一个渐趋渐深的系列。由于喜欢上了他们,所以这种爱的挚情使胡学富由对他们的关注深入到了如今对他们的关怀。

一、精神写实

如果说胡学富最初表现少数民族的作品《苗家》尚带有记录性的色彩,那么在表现苗女的情态的《苗岭阳光》中,则又可以看出他试图以叙事式的故事情节来表现这一题材,在这件作品中胡学富注入了一定的“设计”因素,使得作品虽甜美却流露出了些许预设的痕迹。之后,他的这种人为的带有一定的预设性痕迹,便随着他屡次深入当地的深层体验而渐次消失,品味出了更加具有揭示苗人精神世界的形象之上了。这一点在《拿箫的少女》中有着明显的显现。作品中的苗家少女双手于膝部轻握“三眼箫”(“三眼箫”,苗族自制的一种吹奏乐器,因只有三个音孔而得名,有些类似洞箫),头部微昂,凝滞的双目好像正在回忆一件往事,这种失神的目光又似乎隐含着心中久远的期待,这种期待带着迷离的忧伤和失望,这种期待或许是一个永远没有答案的幻梦。胡学富把抒发她心中欢娱与苦痛的“传声筒”做为一件道具来体现,如此处理反而衬托出少女藏在内心世界里那如泣如诉的吟唱,使人仿佛能够伴随着少女的期待之梦游离于大山河流之中,同时又反馈于这闭塞的山林之内。同样在头像《芭莎少年》中,我们又会感到少年忧郁的眼神所发出的信息,使得我们都会产生一丝飘忽不定的惶惑。这位少年的眼神或许是由于闭塞的环境所带来的短视,或许是对生存的疑问和对命运的不解。但是当你注视良久,或许又会发现她一丝希冀的弱光正暗藏于眸子之中。

胡学富对瞳孔的刻画与控制,有效地增强了表现精神境界的语义内涵,这种内涵的语义便是在其所塑捏的静止的形体中所暗示出的语义趋向,和由这个趋向所婉言出的形体之上的神秘气息,这种对“形”的掌控可以起到“意”之“暗示性顷刻”的作用。因此,他的这些作品是少了几分“设计”,而多了几分“自然”。

当这种对于眼神的深度刻画,传播出令人揪心的感觉之时,胡学富又把对这种微妙情感的把握,转移到了《侗歌声声》之中。在这组三位少女与一位小孩构成的图像中,你最先感受到的可能不是人物的动态,也可能不是由这种动态所构成的简洁的表现形式,而是有意在形体上虚化了的眼睛和显得非常突出的正在歌唱着的嘴巴。这种虚化实乃一种别样的刻画,意在突出把唱歌当做一种生活方式的侗家儿女。侗家人常说“饭养身,歌养心”,他们把“歌”看成是与“饭”同样重要的营养品,以此来颐养身心。所以,胡学富如此的“弱化”与“强化”的造型处理方式,旨在引发形与意、意与象之间的辨证关系,旨在直指诗性隐喻所隐含的表现力。

二、何谓写实

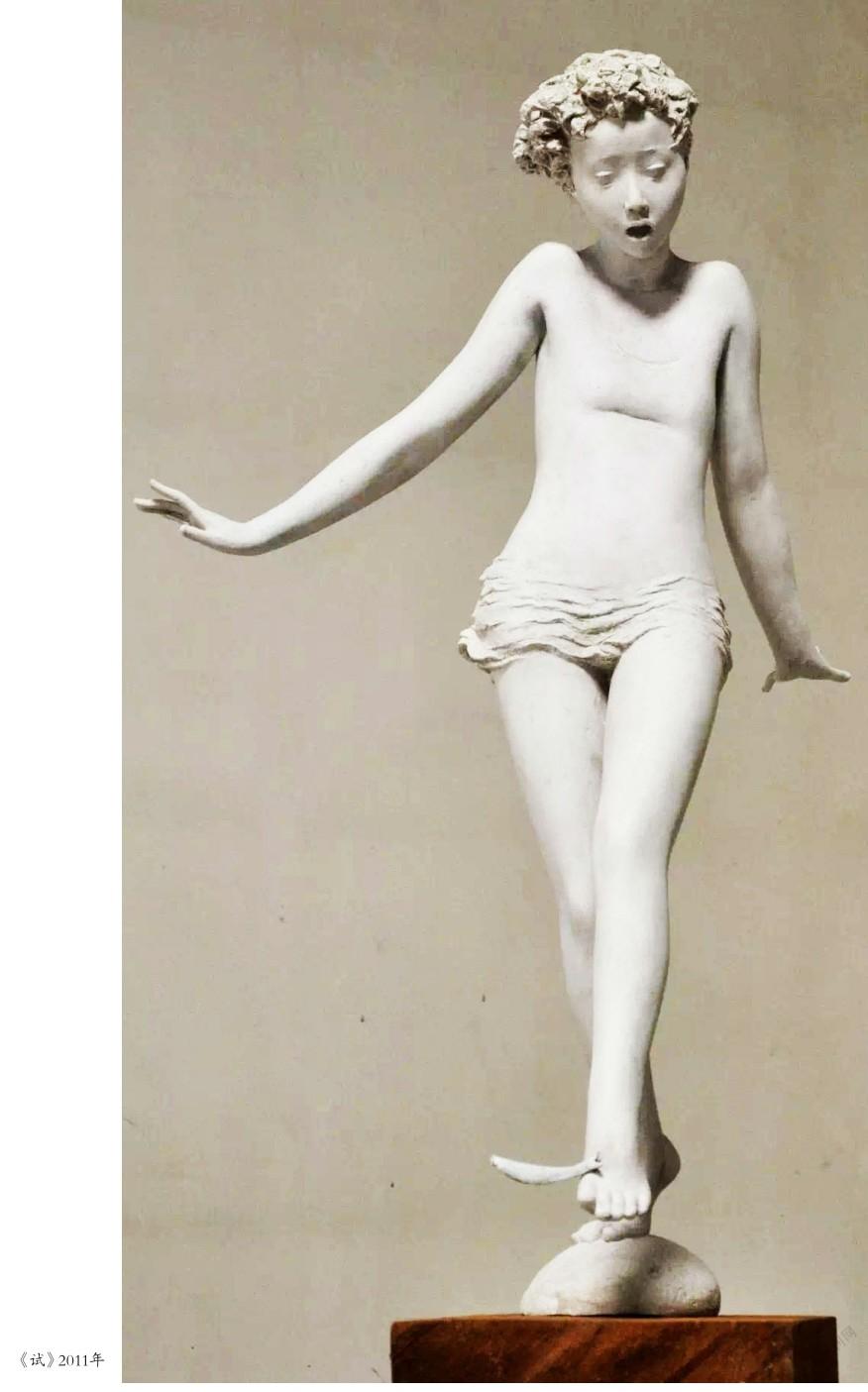

2018年胡学富的写实方式是一种“精神写实”,也由此引发了我们对于“写实”艺术的深层体悟。一般而言,写实意味着客观准确地再现事物的状态,是写事物本体的实体。因此,写实是要立足于“可辨认性”的对物质认知的范畴。然而,更重要的一点是写实性艺术其主旨在于揭示“可辨认”性之上的精神内质,这就要求艺术家具备对“形”的敏锐、对“形”的修养,如此才能在充分把握“可辨认性”的前提下,去打破写实性具像艺术的那种似乎有碍对精神自由表达的制约。进而言之,是否能够摆脱被动的”模仿”,而进入主动的“表现”,其关键在于刚才说到的对形的敏锐,即能够抓住传达出人物“精神表情”的那一刹那间在形体上的显现。当抓住了“精神在形体上的显现”,并将之完成于形体的塑造之时,这“一刹那”便被固定下来了,形成所谓造型。因而受众便可以从这个“造型”中,去领会由于造型的细微之妙所传达出的形而上的意义所指,去开启形而上的思维空间,这决不是客观的描摹与被动地再现所能达到的效果。

胡学富所塑造的人物,紧紧扣住了对象能够显现精神世界的那一刹那,对这一刹那转瞬即逝的感觉之有效把握,得力于他长期深入生活所得出的感受和扎实的造型功底。他对人物的刻画很深入,但手法上却很利落放达,没有“腻”的感觉,这种心与手相应所捕捉到的灵感是由他对事物的“所知的”和“不所知的”认识所构成。因而,在表现人物的精神世界时,他自然地意识到了对象有一种不可知性,也就是所谓神秘色彩。他对这种神秘色彩的表现是带有一定主观性的,也正是由于有了些许主观表现的因素,才使得作品在具像之中能阐发出多意体会的审美效能,把写实艺术理解到了一个精神层面的高度。

他的作品从整体到细节所呈现的雕塑形态,自然也就显露出他对雕塑艺术的空间问题的认知态度。

三、对雕塑空间形态的认识

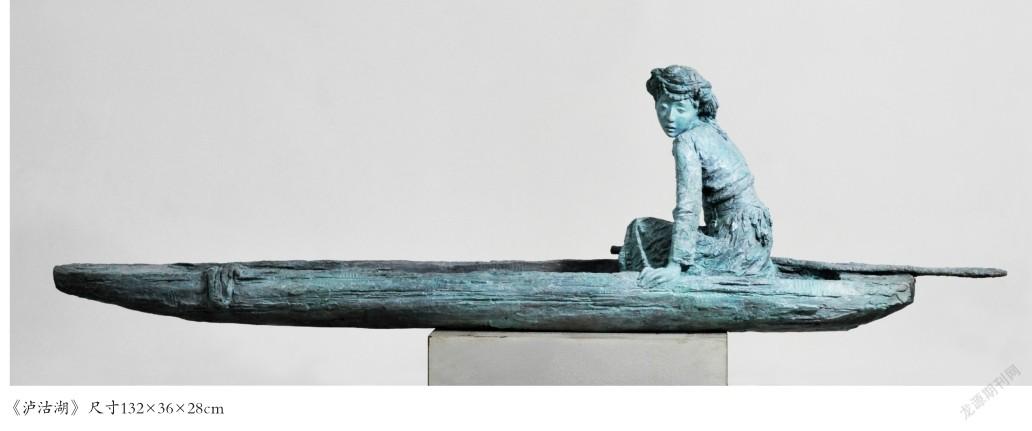

我们可以顺及一下胡学富的作品《靠近牧区》,解读一下他对雕塑艺术的空间认识。《靠近牧区》这件作品是胡学富第一次去牧区时创作的,当他第一次靠近牧区时,那里辽阔的天空,广袤的土地构成的空间着实让他为之一震,所以作品取名为《靠近牧区》。对于一位雕塑家而言,当这种靠近而不是走近之时,是特别能够触及到对于空间的知觉感受的。因而作品便显示出了一横一竖,一上一下的构图,横竖相交的构图所诱发的视觉延伸,暗喻出了想象中的空间距离与走向,意会出在形体所占据的空间下所映射出的天苍地茫,高海拔,少氧气的高原意象。

这组藏民的缩影,散发着特有的气息,构成了一种特别的气场,对于这种场的营造不仅是要把握好形体在空间中的态势,同时也要刻画出高原藏民特有的细部。而当我们的视线聚焦于作品的细部时,又会发现胡学富的“靠近”渐次显现出了距离拉近的细节描述,这便是对人物表情的刻画。对于细节的深入描述,胡学富是用身体来进行体验的,他说“为什么要深入实地的采风呢?因为对象的气息非常重要,它能形成一种空间。你怎么能够把具有生命的东西表现出来呢?你只有到了实地,到了高原才有反映。到了那里我就恶心、呕吐,这样才能感受到对方的存在,对方的生存状态和生存的空间,以及物体与空间的关系。这里的空间虽辽阔,但也很单一,这里的气候和空间对他们的外貌有很大影响,甚至可以塑造他们的脸。他们的表情为什么很苦呢?因为生活的艰难才会有这样的表情,他们的皱纹为什么不往上生长而往下生长呢?这是因为他们生活得非常苦闷,很少有什么事情能使他们笑出来,这就是皱纹的形成,这就是这里的气息和空间”。

当这种特定的空间与气息交织于上下纵横的构图之中时,便构成了视觉空间的张力,因为雕塑与空间关系的呼应不仅要靠雕塑作品本身的体量。也要靠细节,因为细节能够支撑体量,支撑空间。

胡学富依托形体来叙述体积与空间的关系,是具有一定的早期现代主义的观念,问题是他以社会性的眼光来表现这些存在时,这种对当下人类少数种族的关注之切点,又自然地使他走入了当代人所追求的当代性艺术之行列了。所以,这也因此又引发了另外一个问题——关于当代性的问题。

四、关于当代性

艺术当代性的体现,决非仅指当代人依据什么法则,制造了一个什么事件,或逆反于经典,颠覆什么传统。当代性也非仅指体现了什么观念性,或是对感受的歪曲,图像的拼贴或挪借。概而言之,当代性应是当代人对事物存在的判断与新的发现,当这些判断与发现具有了新的价值观时,便具有了当代性的性质。胡学富以一个当代雕塑家的视角,深入到距离现代文明差距甚远的少数民族地区,以一个艺术家的敏锐和个性去解读当下时空中“少数人的民族”之时下状况,阐发他的生存的精神信息,并寄关怀于他们之中,因此,他的视点便自然地具备了当代人的角度。

从人类学的角度来看,少数民族就是历史信息的活化石,这个化石既然是“活”的那么它就会随着社会的演进而有所变化,胡学富的雕塑艺术聚焦于表现少数民族的生存气息,他的作品产生了两点视像,一是以艺术的切点追觅了渐次消失的少数民族的原生状态,二是捕捉了少数民族在当下社会里的喜怒哀乐。因此,他的作品便不是一般层面的再现,而是具有视觉性文献的特征,当然胡学富的文献性特征,不能视同于历史学意义的文献性,而是以社会性的思考,透過视觉艺术的表现语言,来塑造他们的精神存在,精神缺失与精神变异。以此来引起世人对此的认识。作品中的塑痕留下的是他的恒留于对象中的心律和手温,显现出这种认识已超越了一般意义上的的关注,是与之共融的情感透射。所以,他的艺术才能如此地传播出那遥远的记忆和那阻隔不断的精神诉求。因此,他的作品才显现了不同于上述的以颠覆性、观念性等为特征的当代性。

总之,由于胡学富的雕塑艺术是深入到了事物的精神领域,因而,才能够显现出这种表现性的再现所具有的精神价值。当然,这种价值的形成是由于他深入生活从关注到关怀的结果。