小保当煤矿开采沉陷引起的地表裂缝的特征分析

2021-01-11李小涛

摘 要:榆神矿区是我国重要的产煤基地,由地下煤层开采而导致的地表塌陷和裂缝对这里的生态环境和地表建筑物造成了严重的破坏。研究煤层开采引起的地表裂缝的特点,对保护地表建筑物具有重要意义。小保当煤矿是榆神矿区的一个大型煤矿,具有榆神矿区煤矿的典型开采特点。通过对榆神矿区陕西小保当煤矿132201工作面进行地表移动观测,分析了该矿的裂缝发育特征。

关键词:开采沉陷;地表裂缝;移动观测

中图分类号:TD325 文献标识码:A 文章编号:1003-5168(2021)23-0079-04

Abstract: Yushen mining area is an important coal production base in China. Surface collapse and cracks caused by underground coal mining cause serious damage to the ecological environment and surface buildings here. To study the characteristics of surface cracks caused by coal mining is of great significance to the protection of surface buildings. Xiaobaodang coal mine is a large scale coal mine in Yusen mining area, which has typical geological and mining characteristics of yusen coal mine. Based on the surface movement observation of 132201 working face of Shaanxi Xiaobadang coal mine in Yushen mining area, the author analyzes the development characteristics in the mine.

Keywords: mining subsidence;surface crack;movement observation

1 小保当煤矿概况

1.1 地理位置

陕西小保当矿业有限公司二号煤矿位于陕西省榆林市神木市西南部、榆阳区的东北部,矿区距榆林市80 km。地处陕北黄土高原与毛乌素沙漠接壤地带,地表地貌以沙漠滩地貌为主,地形较为平缓;矿区东南部有黄土梁峁地貌,地形起伏变化较大。132201工作面位于13盘区最南部,东侧为工作面切眼,西侧为回撤通道,北邻132202工作面,南侧为采区边界和铁路线。

1.2 开采煤层条件

132201工作面2-2煤赋存于延安组第四段顶部,是井区内最厚的主要可采煤层。埋深为307~367 m,煤层底板标高为944~954 m;煤厚为2.0~2.5 m,平均煤厚为2.2 m,以中厚煤层为主;标准差为0.21,变异系数为0.036;煤层由东向西逐渐变厚。

1.3 煤层顶底板

煤层顶板中老顶为灰白色中粒砂岩,成分以长石、石英为主,分选中等,局部钙质胶结,块状层理,见炭质纹层;直接顶为灰色细粒砂岩,成分以长石、石英为主,含少量白云母碎屑,夹粉砂岩薄层,块状层理,局部有铁质胶结的粉砂岩;伪顶为炭质泥岩。直接底以砂质泥岩及粉砂岩为主,具有水平及波状层理,泥质胶结,夹细粒砂岩薄层;老底以粉砂岩及细粒砂岩为主,浅灰色,成分以石英、长石为主,少量岩屑,分选中等,次圆-次棱角状,泥质胶结,水平及波状层理。

1.4 地质构造

煤层埋藏浅,地质构造简单。地层平坦,总体区域构造形态为一地层总体走向NE、倾向NW、倾角1°左右的单斜构造,坡降为6‰~7‰,无褶皱,无岩浆侵入,仅发育小型宽缓的波状起伏,非常适合综采。

1.5 工作面开采技术条件

132201首采工作面的采煤工艺为大采高长壁式,全部垮落法管理顶板,开采后顶板会发生垮落和开裂性破坏,并在岩层内部形成“三带”,即垮落带、裂隙带以及弯曲下沉带。2-2煤层直接顶板多为粉砂岩、细砂岩,厚为10~20 m;基本顶为延安组第四段底砂岩(真武硐砂岩)细粒长石砂岩,厚度较大;底板岩性以粉砂岩为主,局地段为泥岩,厚为1~2 m,其下伏为厚层状细粒长石砂岩,顶底板稳固性较好。开采过程一般不产生底鼓现象。

132201工作面走向长度为4 060 m、倾向长度为300 m,煤厚2.0~2.5 m,平均厚度为2.2 m,煤层倾角平均为0.5°。

2 地表移动观测

132201工作面地面地形比较简单,不受建构筑物、铁路及管线等的影响。因此,本次观测站设计采用线性结构,即倾向观测线和走向观测线的基本布设形式,使走向观测线和倾向观测线垂直于工作面下沉盆地中间。观测线具体布设方案如图1所示。

2.1 走向觀测线

132201工作面中,布设观测线处煤层属于近水平煤层,所以不考虑倾角的影响,走向观测线布设在工作面回采方向的中心线上。由于132201工作面地表松散层较厚,为确保走向观测线覆盖下沉盆地半长,结合小保当112201工作面地表移动观测成果综合考虑,最终确定走向观测线长度为900 m,切眼开采边界外侧布设360 m,切眼内侧布设540 m。在走向观测线切眼外侧一端布设3个控制点,控制点之间的距离和控制点与工作点之间的距离均为100 m。平均开采深度为311 m,监测点间距取20 m,共沿着走向观测线布设46个监测点,编号分别为Z01、Z02、……、Z46。

2.2 倾向观测线

倾向观测线应选择布设在最大下沉部位。因回采工作面倾向长度[d]=300 m<1.4[H0]([H0]为回采工作面平均开采深度,取311 m),倾向方向可能未充分采动,所以布置整条倾向观测线。倾向观测线到切眼的距离[D]应满足[D]≥0.7[H0],即倾向观测线到停采线的最小距离为217.7 m。

根据计算,倾向观测线选择在距离切眼大于217.7 m的位置才能处于主断面内,为了能够充分保证倾向观测线覆盖下沉盆地,将倾向观测线布设在距离开切眼内侧500 m的位置,并与走向观测线垂直相交于走向观测线的倒数第3个观测点,保证倾向观测线外还有2个走向观测线的观测点。

倾向观测线长度必须保证完全覆盖下沉盆地和工作面的宽度,并超出一定的距离。倾向观测线最小长度计算式为:

[S倾向≥2(H0-h)cotδ-Δδ+2hcotφ+l] (1)

式(1)中:[H0]为回采工作面平均开采深度,取311 m;[h]为松散层厚度,取80 m;[φ]为松散层厚移动角,取45°;[δ]为走向移动角,取73°;[Δδ]为走向移动角的修正值,取20°;[l]为工作面宽度,取300 m。

将数值代入式(1)计算得倾向观测线最小长度[S倾向]=808.2 m。由于132201工作面地表松散层较厚,为确保覆盖下沉盆地,综合考虑确定倾向观测线长度为1 000 m,可以满足观测需要。在倾向观测线两端各设2个控制点,共4个控制点,控制点与控制点间距为100 m,控制点与工作点间距大于100 m。为了准确确定移动盆地边界,共布设工作观测点50个,点间距20 m,编号分别为Q01、Q02、……、Q50。

2.3 开采沉陷数据观测

观测点的全面观测内容为平面坐标、点间距及高程测量。控制点进行E级全球定位系统(Global Positioning System,GPS)测量,高程采用三等水准测量,全面测量平面观测采用实时动态定位技术(Real-Time Kinematic,RTK)。测量时,启动移动站接收机,至少选用3个以上分布合理的已知点进行平面校正,控制点上数据采集时间应不少于3 min,精度满足要求后方可进行观测。平面坐标和点间距采用RTK进行观测,观测工作按照《煤矿测量规程》中的精度要求进行,取前两次观测数据的平均值作为首次观测数据。

各观测点的水平位移采用GPS-RTK测量,高程采用四等水准测量。进行两次独立全面观测,提供内业数据处理基准。在采动期间进行了18次日常观测和稳定性监测。其中日常观测是指定期、重复地测定观测线上各点在不同时期内空间位置的变化。从2020年7月14日至2021年1月22日对所有观测点进行了18次全面观测。观测成果较好地反映了开采沉陷的全过程。

3 裂缝角的确定

地面裂缝与裂缝角有关,为了确定地面裂缝的范围,首先需要确定裂缝角。在开采工作面达到或接近充分采动的情况下,采空区上方地表最外侧的裂缝位置和采空区边界点的连线与水平线在采空区外侧的夹角称为裂缝角。

裂缝角的计算公式为:

[δ=arctanH0L] (2)

式(2)中:[H0]为回采工作面平均开采深度,取311 m;[L]为裂缝位置距开采边界的距离。

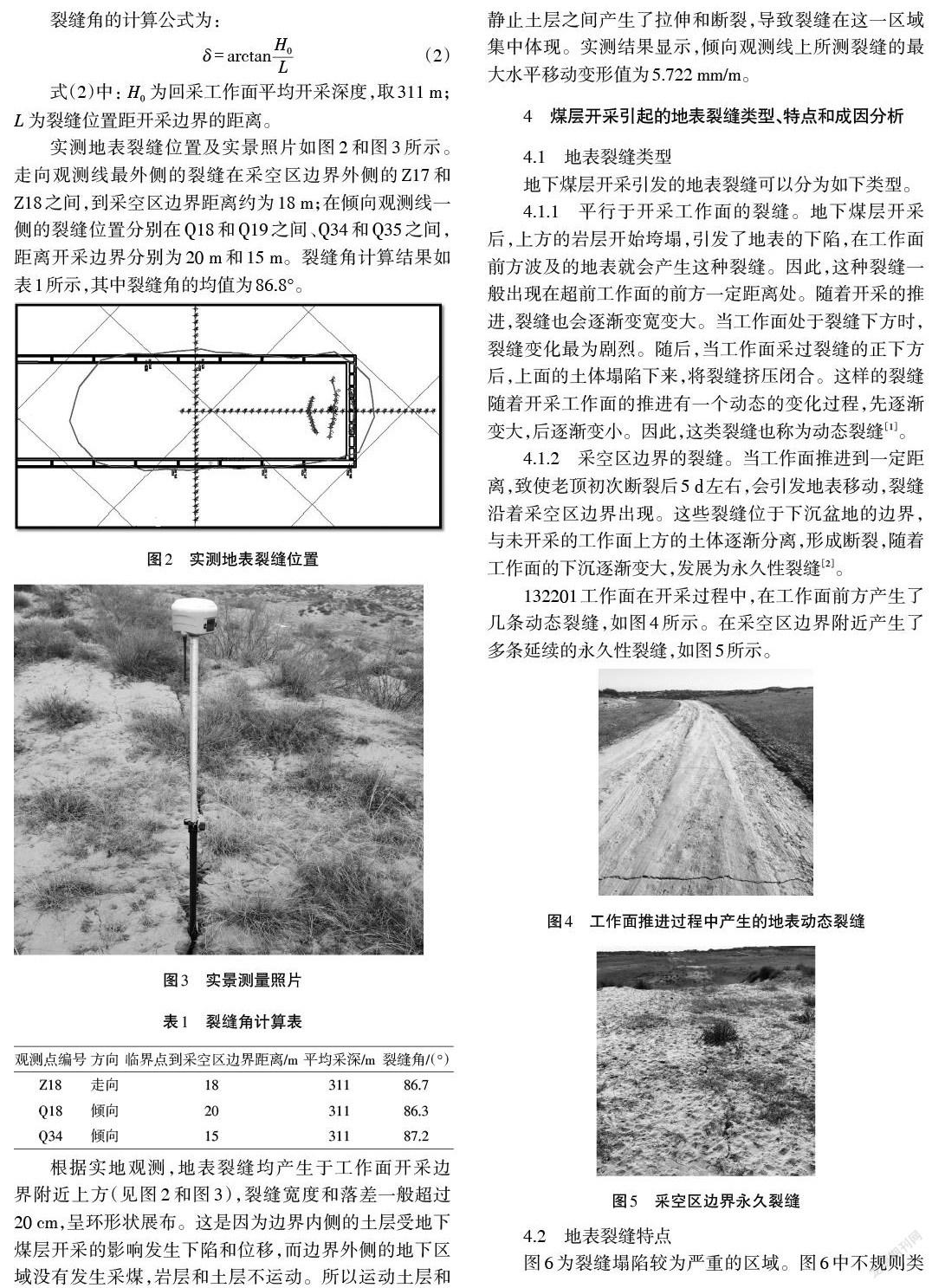

实测地表裂缝位置及实景照片如图2和图3所示。走向观测线最外侧的裂缝在采空区边界外侧的Z17和Z18之间,到采空区边界距离约为18 m;在倾向观测线一侧的裂缝位置分别在Q18和Q19之间、Q34和Q35之间,距离开采边界分别为20 m和15 m。裂缝角计算结果如表1所示,其中裂缝角的均值为86.8°。

根据实地观测,地表裂缝均产生于工作面开采边界附近上方(见图2和图3),裂缝宽度和落差一般超过20 cm,呈环形状展布。这是因为边界内侧的土层受地下煤层开采的影响发生下陷和位移,而边界外侧的地下区域没有发生采煤,岩层和土层不运动。所以运动土层和静止土层之间产生了拉伸和断裂,导致裂缝在这一区域集中体现。实测结果显示,倾向觀测线上所测裂缝的最大水平移动变形值为5.722 mm/m。

4 煤层开采引起的地表裂缝类型、特点和成因分析

4.1 地表裂缝类型

地下煤层开采引发的地表裂缝可以分为如下类型。

4.1.1 平行于开采工作面的裂缝。地下煤层开采后,上方的岩层开始垮塌,引发了地表的下陷,在工作面前方波及的地表就会产生这种裂缝。因此,这种裂缝一般出现在超前工作面的前方一定距离处。随着开采的推进,裂缝也会逐渐变宽变大。当工作面处于裂缝下方时,裂缝变化最为剧烈。随后,当工作面采过裂缝的正下方后,上面的土体塌陷下来,将裂缝挤压闭合。这样的裂缝随着开采工作面的推进有一个动态的变化过程,先逐渐变大,后逐渐变小。因此,这类裂缝也称为动态裂缝[1]。

4.1.2 采空区边界的裂缝。当工作面推进到一定距离,致使老顶初次断裂后5 d左右,会引发地表移动,裂缝沿着采空区边界出现。这些裂缝位于下沉盆地的边界,与未开采的工作面上方的土体逐渐分离,形成断裂,随着工作面的下沉逐渐变大,发展为永久性裂缝[2]。

132201工作面在开采过程中,在工作面前方产生了几条动态裂缝,如图4所示。在采空区边界附近产生了多条延续的永久性裂缝,如图5所示。

4.2 地表裂缝特点

图6为裂缝塌陷较为严重的区域。图6中不规则类似椭圆区域代表裂缝出现的位置,多是围绕采空区边缘地表。裂缝分布范围为垂直于工作面走向的裂缝带以及平行于工作面走向的裂缝带[3]。在工作面前方超前影响范围内,同样会产生于垂直于工作面走向的裂缝带。在工作面推过之后,这些裂缝趋于闭合[4],而工作面起始边界外的垂直裂缝带则无法闭合。

根据实地勘察,对现场的地表裂缝做了记录,发现裂缝主要分为3部分。

第1部分为位于切眼处的地表裂缝,表现为小台阶状,垂直于工作面走向,长度约为150 m,部分位置的臺阶高度约为5 cm,宽度为5 cm,如图7所示。

第2部分为工作面两侧地表的裂缝,平行于走向观测线,垂直于倾向观测线,分别位于监测点Q18和Q19之间、Q34和Q35之间,与其对应的工作面边界上方也存在这样的裂缝,如图8所示。

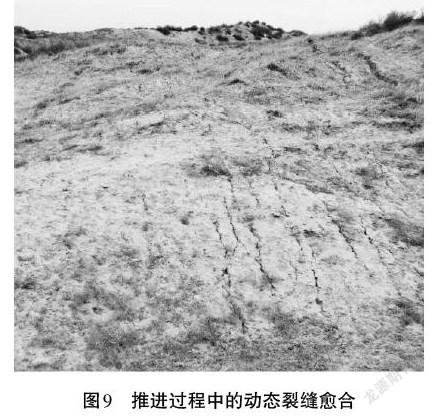

第3部分为工作面上方前进方向垂直于走向观测线的裂缝,在走向观测线上断断续续出现了多条裂缝。随着工作面推进,裂缝宽度逐渐缩小,最终闭合[4]。图9为工作面上的一条开采裂缝,一开始裂缝宽度为3~6 cm,随着工作面的推进,最终裂缝逐渐闭合。

5 结语

通过小保当煤矿132201工作面的开采沉陷观测及裂缝观测可知,开采沉陷引起的地表裂缝根据其变化特征可以分为动态裂缝和永久性裂缝。动态裂缝出现在工作面推进的前方,开采过后逐渐闭合[5];永久性裂缝出现在工作面的边缘,开采结束后依然难以闭合。根据裂缝的分布位置,可以分为在切眼附近的裂缝、垂直于工作面走向的裂缝带以及平行于工作面走向的裂缝带。切眼附近塌陷较为严重的区域,多是围绕采空区边缘,呈环形状展布的裂缝带。同时,地表裂缝与地表移动不同阶段(起始、活跃、衰退3个阶段)的时间分布及移动量有密切关系[6]。起始阶段裂缝较为细小,活跃阶段裂缝高度发育,衰退阶段裂缝趋向稳定。

参考文献:

[1]汤伏全,李林宽,李小涛,等.基于无人机影响的采动地表裂缝特征研究[J].煤炭科技技术,2020(10):53-59.

[2]闫瑞龙,屠世浩,王方田,等.高头窑矿区地表采动裂缝演化规律研究[J].煤炭学报,2016(1):95-98.

[3]贺国伟.金鸡滩煤矿首采工作面厚松散层地裂缝变形特征研究[J].煤炭科技,2020(4):15-18.

[4]汤伏全,张健.西部矿区巨厚黄土层开采裂缝机理[J].辽宁工程技术大学学报(自然科学版),2014(33):1466-1470.

[5]陈超,胡振琪.我国采动地裂缝形成机理研究进展[J].煤炭学报,2018(3):810-823.

[6]许家林,陈稼轩,蒋坤.松散承压含水层的载荷传递作用对关键层复合破断的影响[J].岩石力学与工程学报,2007(4):699-704.