吉林省粮食作物供给侧结构性改革问题研究

2021-01-10□赵悦

□赵 悦

(吉林农业科技学院 吉林 吉林 132001)

2004年以后,我国粮食生产出现了“十三连增”,同时也出现了进口量、库存量齐增的现象,农产品供求结构失衡、生态环境恶化等问题逐渐显现。2016年中央一号文件提出“农业供给侧结构性改革”,启动了新一轮的农业结构调整。吉林省是粮食大省、玉米核心产区和确保国家粮食安全的核心基地。随着玉米临时收储政策实施和玉米价格上涨,吉林省玉米播种面积和单产大幅增加,以玉米为主的单一种植结构逐步形成。这种结构一方面导致大量玉米库存积压,增加了玉米加工公司的生产成本,造成了经济损失;另一方面,大豆、高粱等大量农产品进口,形成了一种反向的市场格局,国内库存积压与国外进口并存[1]。在全球经济一体化和供求关系发生根本变化的背景下,探讨吉林省粮食作物供给侧结构改革具有重要意义。

1 吉林省粮食作物种植结构现状

吉林省位于我国东北地区中部,耕地资源丰富,具有适合农作物生长的土壤、光照、气候等优越条件,是我国著名的商品粮生产基地。吉林省粮食生产快速增长的同时,粮食作物内部结构却未能适应市场变化而完成优化[2]。

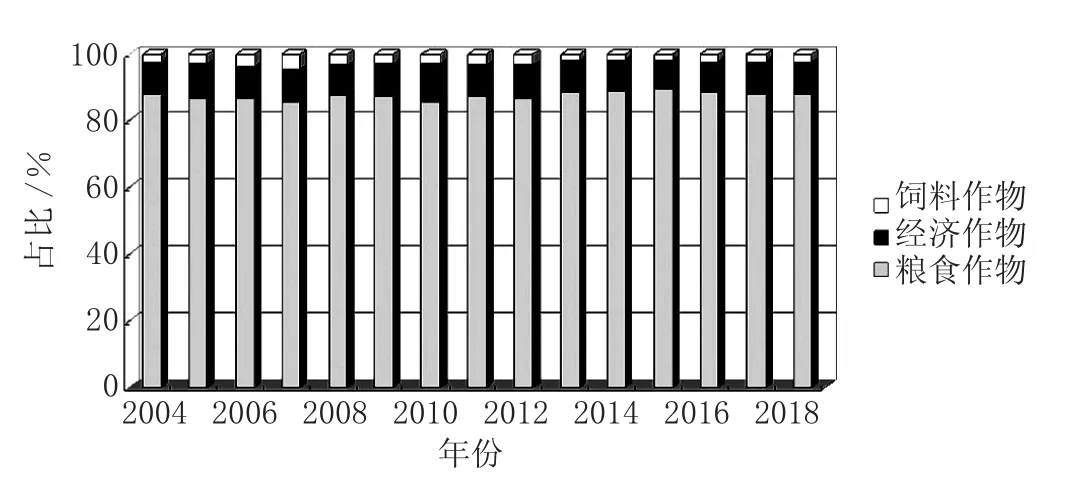

1.1 粮食作物播种面积占比分析

20世纪20年代以来,吉林省种植业就是以粮食作物为主。截至20世纪80年代,粮食作物播种面积平均占比高达90%以上;1998年,国家实施农业战略性结构调整与优化后,吉林省粮作物播种面积占比出现下降,但仍然保持在80%以上(见图1)。2008年玉米临时收储政策实施以来,粮食作物播种面积从2000年的3 357.1千hm2,增长到2015年的5 679.2千hm2。吉林省粮食产量实现快速增长,2000—2017年粮食年均增长率高达5.11%。吉林省以粮食作物为主的种植业结构一直没有改变。

1.2 粮食作物内部种植结构分析

图1 2004—2018年吉林省粮食作物播种面积占比

20世纪80年代以后,吉林省粮食种植结构逐渐形成了以玉米、大豆为主,水稻、高粱等作物并存的多元种植局面;到20世纪90年代,吉林省种植结构逐渐形成了以玉米种植为主,大豆、水稻、高粱等作物播种面积日益衰落之势。进入21世纪,尤其是2004年国家在吉林省实施粮食补贴改革,对农民粮食生产进行直接补贴,使耕地占有资源越多、种粮越多的农户受益越大。2008年国家对东北实施玉米收储政策之后,极大提高了农户种植玉米的积极性,玉米播种面积接连扩大。2015年玉米播种面积占比达到了74.83%,进一步挤占了其他作物的播种面积,大豆、高粱等粮食作物播种面积占比已经下降到历史最低水平,玉米“一粮独大”格局进一步凸显。2015年玉米临储价格取消,2016年“价补分离”政策出台,以期缓解玉米产销矛盾。但政策效果并不显著,吉林省种植业进入供给侧结构性改革新阶段[3]。

2 吉林省粮食作物种植结构存在的问题

2.1 粮食作物种植布局未能结合地区优势

由于吉林省玉米种植常年连作,缺乏耕地保护措施,致使黑土地表层的土壤有机质含量不断下降,土壤肥力严重不足。除了不同作物之间存在技术差异性以外,更主要的是来自于价格与政策导向的作用。大豆在粮食作物中是最早退出政策保护的。失去政策支持以后,与玉米相比,大豆比较收益差距被进一步拉大。加之2008年玉米临时收储政策的实施,玉米价格连年上涨,玉米收益不断增加,从而更加强化了吉林省以玉米为主的种植结构[4]。

在玉米托市价格推动下,吉林省出现了大量越区种植玉米的现象,农户毁林、毁草、毁湿,增加玉米种植面积,主要分布在吉林省西部、东部非玉米优势产区地带,该地生产的玉米含水量较高,质量相对低下。同时,西部地区的玉米种植面积也超出了该地的合理承载能力,水资源紧缺加剧,对生态环境造成了严重破坏[5]。

2.2 粮食作物品种与品质未能适应消费升级

吉林省主要农产品供给结构中,2003—2016年大豆产量大幅度下滑,从2003年的150万t下降到2016年的40万t;反观需求侧,2016年仅吉林省城镇居民的豆制品与豆油两项消费量为160万t。本地大豆市场供给缺口高达120万t。

水稻消费需求则更注重产品的安全优质,对无污染、无公害的绿色食品需求不断增长,尤其是对优质稻米、强筋小麦的需求量增长迅速。吉林省具有适宜水稻生长的气候条件,所产稻米籽粒饱满、口感独特,但是缺乏优质高端稻米,每年进口泰国、越南高品质稻米的数量不断增加。2017年,我国从两国进口优质稻米的数量分别达到111.7万t和226.5万t,以满足国内消费者日益增长的物质升级需求。

2.3 吉林省农产品产业价值未能得到有效提升

从吉林省主要粮食作物发展情况来看,玉米专业化生产水平不断提高,在农村基层和广大农户中已经形成比较完整的玉米栽培技术体系,农户已经掌握了先进的玉米栽培技术,对于建立现代化的玉米栽培技术体系形成了十分有利的条件。从产业发展角度来看,玉米大面积种植,为以玉米为原料的后续产业发展提供了充足的原料。然而玉米种植以普通型籽粒玉米为主,高油、高糖、高赖氨酸以及腊质玉米等具有特种用途的玉米种植面积不足,不利于玉米加工业以及畜牧业的发展。

从总体上看,玉米加工水平还比较低下,主体产品仍然停留在淀粉、酒精等初级产品加工水平上。玉米副产品加工仍停留在初级阶段,综合利用率不高,已开发的副产品仅20种,与发达国家相差甚远[6]。

2.4 吉林省高素质专业技术人才队伍建设未能适应现代农业需要

吉林省农业专业技术人才队伍建设相对滞后,农业技术专家普遍稀缺,现有农技人员的知识、观念、管理理念不能适应现代农业发展步伐。农户在生产中更注重种植和产量,忽视管理和质量,缺乏专业指导和农作物品牌化建设理念,科学管护技术推广较少,导致种植业结构调整无法高效率、高标准进行,制约了优势品牌发展。

3 吉林省粮食作物种植结构调整对策

3.1 尊重自然规律,实现农业可持续发展

良好的农田生态环境是实现国家粮食安全最根本的条件。随着人口增加、工业化进程加快,原本稀缺的耕地资源与水资源将变得更加紧缺,人与自然的矛盾将更加尖锐。因此,在资源条件约束下,合理的种植结构应从高能排放型向低碳清洁型转变,通过采取去除低端产能、合理轮作、科学施用化肥等措施实现和谐发展[7]。

遵循自然规律,因地制宜,加快退耕还林、还草、还湿速度,节约农业用水资源,建立种植行为与生态环境的良性互动机制。从目前吉林省农业发展状况来看,应通过政策协调缓解短期利益追求与长期生态持续之间的矛盾[8]。

3.2 提高农产品质量,建立以市场需求为导向的种植结构

正确研判玉米供求趋势,继续调减“镰刀弯”玉米种植面积,加强优势核心产区产能建设,适当扩大专用玉米种植面积,提高玉米营养品质。对于吉林省玉米种植非优势地区,应结合当地农作物种植的资源禀赋,积极推广生产绿色、有机、品牌粮食,满足人们对高品质粮食、多样化品种的需求。加快大豆育种研发力度,提高大豆单位面积产量。根据吉林省不同地区的地域特点,有计划地合理种植高蛋白等品种大豆,形成大豆产业链条。实施优质水稻工程,重点推广品质优、适口性好的水稻品种,有效满足市场需求。

3.3 加强农业技术推广体系建设,推进农业科技创新

优越的农业资源环境是农业持续发展的基础条件和根本保障。为了有效提高资源配置效率,保持良好生态环境,就必须加大推进农业科技创新的力度。可以从构建农业技术推广体系、提高农技人员综合素质培养与综合技能、强化更新基层农技人员知识体系等方面入手,建立起与现代农业发展相适应的综合性农业科技研发与服务推广体系。