基于因子和聚类分析的城市竞争力测度与评价

——以山东半岛城市群8地市为例

2021-01-10□刘伟

□刘 伟

(云南师范大学经济与管理学院 云南 昆明 650500)

随着经济全球化的深入和生产要素的跨区域流动,国家的边界逐渐淡化。宏观上以国家为载体的国际竞争逐渐弱化,而以城市为载体的区域竞争对经济的影响正逐步增强。各个国家之间的竞争也逐渐演化为城市与城市、区域与区域之间的竞争[1]。就城市与区域的关系而言,城市是区域的核心,区域之间的竞争通过城市表现为城市之间的竞争,区域竞争能力取决于城市的竞争力[2]。研究城市竞争力对于各区域客观、准确认清自身的优势与不足,以及制定相应的发展战略具有重要的指导意义[3]。

目前关于区域竞争力的研究多集中在以国家为核心的宏观领域和以县域为核心的微观领域,对于以城市为核心的中观领域的研究较少。具有代表性的有波特的国家竞争力模型[4]、IMD的国家竞争力模型[5]、姚士谋等对城市竞争力的研究[6-8]、王爱君等对城市竞争力的微观分析[9]。从城市群的角度切入,构筑了基于城市群的城市竞争力研究体系,可以有效地对山东半岛城市群8地市的竞争力进行测度与评价。

山东半岛城市群作为中国沿海最具活力的经济区域之一,包括济南、青岛、烟台、淄博、威海、潍坊、东营、日照等8个城市,土地面积近7.4万km2,人口4 244万,是全省经济发展的核心。对山东半岛城市群8地市竞争力的研究不仅有利于促进区域内各城市竞争力的提升,更有利于带动山东省乃至整个环渤海地区的发展。

1 研究方法与数据来源

1.1 研究方法

主要运用主成分分析法和聚类分析法对山东半岛城市群8地市竞争力进行研究。主成分分析法就是运用线性变换,将原来的多个指标组合成相互独立的少数几个能充分反映母体信息的指标,从而在不丢掉主要信息的前提下,避开变量之间的共线性问题,便于进一步分析;聚类分析法是从事物数值的特征出发对事物进行分类,是数值分类学和多元统计技术相结合的结果。

1.2 数据来源

数据主要来自《山东省统计年鉴》(2010—2017年)、山东省政府统计公报以及济南、青岛、淄博、东营、烟台、潍坊、威海、日照8地市政府统计公报(2010—2016年),能够最大程度保障统计数据的精确性和客观性。

2 指标体系

在充分借鉴国内外学者研究成果的基础上,以倪鹏飞所构建的中国城市竞争力指标体系为基础,结合山东半岛城市群8地市发展现状构建了指标体系。该指标体系将总量指标、结构指标、经济指标以及社会指标相结合,能够全面反映8地市竞争力的发展状况。

3 对山东半岛城市群8地市竞争力的测度

依据山东半岛城市群各地市统计年鉴以及政府公报,整理得到8个地市2010—2016年综合竞争力评价体系的基础数据。运用主成分分析法对基础数据进行处理,得到各地市二级指标竞争力得分及排名。由于指标体系中包含8个二级指标和61个三级指标,指标的数量较多[10]。

为了更清晰地了解各级指标的发展状况,首先对各二级指标进行因子分析确定各二级指标的因子得分,其次以8个二级指标的因子得分作为测度城市竞争力的原始变量,再次进行因子分析,最后计算出总的城市竞争力得分。

3.1 主成分分析法在城市竞争力测度中的应用

3.1.1 对二级指标进行的因子分析

第一,对发展规模、发展水平、发展速度、发展结构、农业发展、工业发展、基础设施和发展活跃度所包含的指标进行KMO和巴特利特球型检验,以检验各个变量之间相关性程度并判断变量是否适合用于做因子分析。

第二,构造因子变量。将特征值大于1的因子提取为公因子,如果观察方差累积贡献率和公因子方差的提取发现仅按照特征值大于1的条件提取的公因子不能够很好解释原始变量,可以通过设置公因子的数量提取公因子。

第三,利用回归的方法得出各公因子得分系数,并利用最大四次方值法对因子的载荷进行正交旋转。

3.1.2 对城市竞争力进行的因子分析

以2010—2016年各市8个二级指标的因子得分作为测度城市竞争力的原始变量,再次进行因子分析,可以有效地对各市竞争力的发展状况进行对比与分析。因篇幅限制仅取2016年的数据分析过程作为参考,具体见表1。

依据表1可知,有3个主成分的特征值大于1,并且这3个主成分的累计贡献率为88.523,经过公因子方差检测,能够很好地解释原始变量,故提取3个主成分[11]。

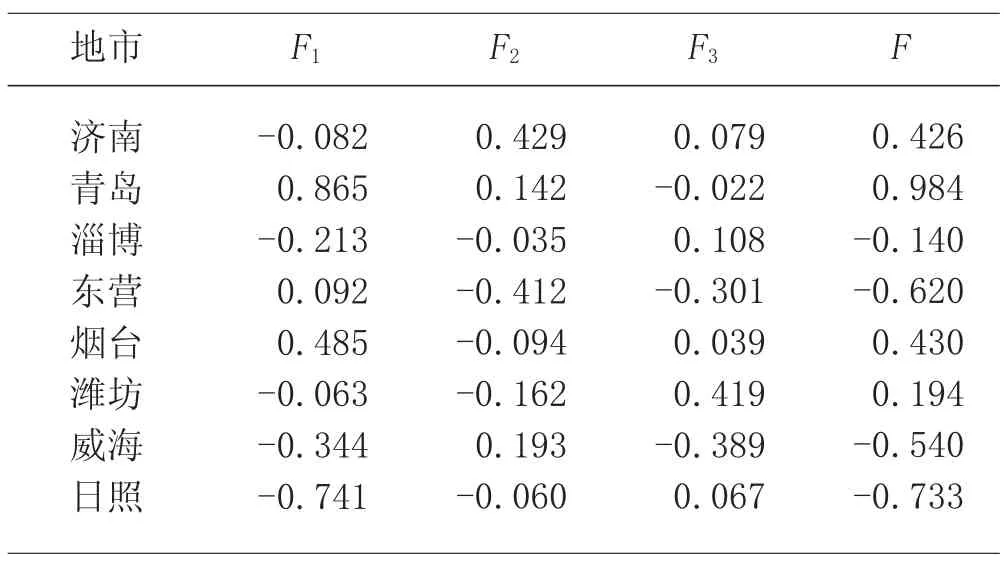

从表1中的旋转平方和可得出,F1、F2、F3的方差贡献率分别为43.807%、22.47%、22.246%,将方差贡献率的值带入公式,可计算出各市综合竞争力得分,并进行排序,具体见表2。

从表2中可以看出8地市2016年竞争力的发展状况,青岛市在第1公因子(X1、X2、X6、X8)上得分远高于其他县市,说明其工业发展远超过其他地区,有良好的工业基础;济南市工业竞争力虽然较弱,但在第2公因子(X4、X7)上得分高于其他地市,说明其发展结构最合理,可持续竞争力最强;在第3公因子(X3、X5)方面,潍坊市得分最高,主要得益于其农业的专业化生产,也同时表明其农业发展水平较高,第一产业基础雄厚。在综合得分F上,竞争力最强的青岛与最弱的日照之间的差距为1.72仍旧比较大,综合竞争力的区域分异较为明显[12-13]。

3.2 聚类分析在城市竞争力测度中的应用

对区域竞争力进行测度与分析,比较分析法尤为重要。进行比较分析一方面有利于了解各市综合竞争力的层次性,另一方面也可以针对分层结果提出针对性的措施[14-16]。

通过对山东半岛城市群8个地市2010—2016年竞争力得分进行分析,运用系统聚类分析法,将其分为竞争力最强型、竞争力较强型、竞争力较弱型和竞争力最弱型4大类,具体见表3。

4 对山东半岛城市群8地市竞争力的评价

4.1 山东半岛城市群8地市竞争力的强弱分布

依据对山东半岛城市群8地市竞争力因子分析以及聚类分析结果的测度可以看出,8地市2010—2016年竞争力的等级差异比较明显,依据各市竞争力的强弱,可分为最强型、较强型、较弱型和最弱型4类。

其中青岛市的竞争力最强,一直属于最强型;威海市的竞争力最弱,一直属于最弱型;济南市、潍坊市和烟台市的竞争力较强,属于较强型;淄博市的竞争力较弱,属于较弱型;东营市和日照市的竞争力逐步由较弱型转为最弱型处于下降的趋势。

同时,由于各区域之间发展不均衡,区域差异也比较明显,在以济南市和青岛市为核心的胶济铁路沿线地区各市竞争力得分最高,综合排名的变动也比较小,说明这些区域城市竞争力较强;以威海市和日照市为代表的沿海线各市竞争力得分最低,综合排名的变动也比较大,说明这些区域城市竞争力较弱。这也说明山东半岛城市群的两条发展主轴发展不平衡。

4.2 山东半岛城市群8地市竞争力发展的空间格局变动

依据表4考察2010—2016年山东半岛城市群8地市竞争力得分变动情况,用系统聚类分析法对其聚类可以发现,山东半岛城市群8地市整体竞争力得分的变动率小于1%,表明8地市竞争力的发展在整体上有较强的稳定性。但由于经济基础、区位条件以及国家政策等因素的影响,各地市竞争力的发展仍有一些较明显的变动。

济南、青岛、淄博、威海等地市竞争力得分处于上升趋势,其中增幅最大的是威海,超过50%;东营、烟台、潍坊、日照等地市竞争力得分处于下降趋势,其中降幅最大的是东营。

表1 2016年因子解释原有变量总方差情况

表2 山东半岛城市群8地市2016年竞争力得分

表3 山东半岛城市群8地市2010—2016年竞争力聚类分析

5 结论

通过对山东半岛城市群8地市进行主成分和聚类分析,可得到以下结论。

表4 山东半岛城市群8地市2010—2016年竞争力得分变动

第一,山东半岛城市群8地市在总体上的竞争力比较高,8地市竞争力多年平均得分为0.349,表明其有良好的发展基础和发展潜力。

第二,山东半岛城市群8地市之间的竞争力差距较明显,得分最高的青岛市多年平均得分为0.774,而最低的威海市为-0.863,差值在1.6以上,呈明显的地域差异性和等级性;以济南、青岛为核心的胶济线和以东营、威海、日照为核心的沿海线两条主轴发展不平衡。

第三,山东半岛城市群8地市之间的发展呈现出明显的以青岛为核心的单极化趋势,济南的发展需要加强。

第四,山东半岛城市群8地市竞争力发展在总体上的变动较小,有较强的稳定性,但各地市的变动差异较大。济南、青岛、淄博、威海等地市竞争力得分处于上升趋势,东营、烟台、潍坊、日照等地市竞争力得分处于下降的趋势。