全球价值链嵌入、自主创新与企业出口技术复杂度

2021-01-09郑丹青

摘 要 以增加值贸易为视角有效扩展了企业出口技术复杂度的测度方法,本研究在此基础上探究了企业全球价值链嵌入模式对出口技术复杂度的影响机制及中国企业全球价值链嵌入的出口技术复杂度效应。研究表明:中国企业的全球价值链嵌入呈现明显的下游嵌入度高、上游嵌入度低的特征,出口技术复杂度整体大幅提高;企业全球价值链嵌入对出口技术复杂度的总体效应为正,下游嵌入度的促进效应更为显著;不同贸易方式、要素密集度及所有制性质下企业全球价值链嵌入方式的出口技术复杂度效应存在明显差异。企业自主创新影响机制的调节效应和中介效应的检验结果显示,自主创新对企业上游嵌入度的出口技术复杂度的调节效应和中介效应不显著,而下游嵌入度及全球价值链整体嵌入度越深,自主创新的调节效应和中介效应越显著,但中介效应占总效应的比重较低。提高企业全球价值链的嵌入度、激发企业自主创新能力,是提升企业出口技术复杂度实现对外贸易高质量发展的有效途径。

关键词 价值链嵌入 上游嵌入度 下游嵌入度 自主创新 出口技术复杂度

一、引言

信息技术发展、生产环节分解及中间品贸易激增促进了以跨国企业为主体的全球价值链的不断深化。依据自身比较优势嵌入全球价值链成为企业融入国际分工体系的重要模式。黑天鹅事件、逆全球化思潮等全球化风险的突发和加剧,改变不了国家间相互依存、国际分工协作网络不断深入整合的经济全球化趋势。新兴经济体企业通过嵌入全球价值链与国际合作伙伴分工协作获得异质性创新要素并进行知识联结(Cano-Kollmann et al.,2016),实现从加工制造国际分工向基于全球技术知识整合的嵌入式创新战略模式转变(Buciuni & Pisano,2018)。但发达国家再工业化及其他发展中经济体更低成本优势的竞争,使中国面临发达国家“高端回流”和其他發展中国家“低端分流”的双重挤压。面对深刻复杂变化的国内外经济形势,为推进贸易高质量发展,2019年11月,中共中央、国务院发布了《关于推进贸易高质量发展的指导意见》。国家“十四五”规划纲要也明确指出,以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求,加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。国际分工协作中的溢出效应和学习效应可以有效地推动技术水平和出口产品质量提升。但全球价值链嵌入程度、嵌入结构与价值来源不同,对出口技术复杂度的影响不同(刘维林、李兰冰、刘玉海,2014)。因此,全球经济形势复杂变化及高质量发展时代背景下,厘清企业全球价值链嵌入模式、提高企业参与经济全球化的深度、层次和质量,发挥企业全球价值链嵌入的创新驱动效应,对全球价值链重构契机下畅通国内外双循环、推进中国高水平高质量对外开放具有重要的理论和现实意义。

促进中国对外开放高质量发展,推动外向型出口模式向内生技术驱动型增长模式转变是贸易高质量增长动能的关键(Poncet & Felipe,2013),而重要抓手之一就是提升产品出口技术复杂度。伴随着中国进出口贸易规模迅速跃升,出口产品的技术含量远高于同等收入国家水平的现象引发了学者们的广泛关注(Rodrick,2006;Schoot,2008;Jarreau & Poncet,2012)。为此,国内外学者对中国出口技术复杂度进行了大量测算和探讨,如Hausmann等(2007)、姚洋和张晔(2008)、杜传忠和张丽(2013)等。同时,也对中国高出口技术复杂度形成的原因和机理,分别从加工贸易(Amiti & Freund,2008;Assche & Gangnes,2010)、外商直接投资(Xu & Lu,2009)、基础设施(王永进等,2010)、金融发展(齐俊妍等,2011)和贸易自由化(盛斌、毛其淋,2017)等多个方面进行了研究。

国际分工体系的不断深化为传统分工理论下无法很好地解释中国进出口贸易规模迅猛增长下的“高”出口技术复杂度现象,提供了更好的研究视角。垂直专业化分工的迅速发展有效地提升了中国高技术产业出口的技术复杂度(戴魁早、方杰炜,2019),但参与垂直专业化分工和全球价值链的程度不同,出口技术复杂度也截然不同(Manuel & Marcel,2011;邱斌等,2012)。产品内国际分工下企业上下游间的专业化分工合作会带动研发投入的增长(戴魁早,2012)、促进技术溢出和生产率的提高(刘海云、唐玲,2009),进而影响出口技术复杂度。全球价值链嵌入的前向和后向关联的知识溢出效应明显地促进了中国制造业技术创新能力的提升(杨蕙馨、张红霞,2020)。中国在国际分工体系中的角色正从过去价值链分工体系中的低端接受者向推动者转变,但全球价值链中的嵌入方式不同,对出口技术复杂度的作用呈现明显差异化(王思语、郑乐凯,2019)。发展中国家本土企业通过嵌入全球价值链实现从工艺创新到产品创新的价值链升级模式相对容易,但要实现功能创新以及链条升级从而向价值链更高位置的攀升却容易受到发达国家的制约,被锁定在全球价值链的中低端(Gibbon et al.,2008)。全球价值链嵌入程度和嵌入位置是决定中国制造业国际分工地位的关键因素,不同技术水平行业嵌入位置不同,增值能力也截然不同,从而影响产业的转型升级和价值链地位的提升(王岚、李宏艳,2015)。

本文与已有研究相比,可能存在的贡献在于:首先,从增加值贸易视角测度的企业出口技术复杂度是建立在以最终吸收为标准的增加值贸易分解框架上,克服了已有研究中以企业国内中间投入的固定份额进行扣除以及依赖内生变量衡量增加值的不足,从而使微观层面刻画企业出口技术复杂度的方法更为客观和准确。此外,微观层面的出口技术复杂度测算可以更好地捕捉企业的异质性,弥补从行业或地区等其他层面对出口技术复杂度进行测算带来的不足。其次,基于微观测度结果探究了企业全球价值链的不同嵌入方式和程度对出口技术复杂度的影响效应和内在机制,并聚焦自主创新行为在企业不同的全球价值链嵌入方式下对企业出口技术复杂度可能产生调节效应的差异性,以及不同贸易方式、要素密集度和所有制类型下影响效应的异质性。由此,本文深度探究全球价值链与自主构建国内主导价值链之间的互动耦合关系,解析“升级悖论”和“锁定风险”问题。

二、理论机制与命题提出

全球价值链分工模式下,从研发设计、组装制造到销售服务的各个环节把世界各国紧密联结,分工合作日益深入。企业通过嵌入全球生产网络实现自身技术创新与新知识结合,从而显著受益于技术溢出(Khan et al.,2018)。但不同的全球价值链嵌入程度及结构对出口技术复杂度的影响具有两面性(刘维林、李兰冰、刘玉海,2014)。嵌入全球价值链的方式、程度和位置不同,所承担的任务及扮演角色不同,企业的自主创新行为对本国出口产品技术复杂度的影响也会不同。总体来看,企业自主创新行为会通过全球价值链上、下游企业的产业关联效应对企业的出口技术复杂度产生影响。

(一) 全球价值链上游嵌入与企业出口技术复杂度

行业内技术溢出效应是集聚经济外部性的重要来源,也是企业通过匹配、共享学习提高生产率和创新能力的重要途径。企业的全球价值链上游嵌入主要是通过外部生产网络关系的嵌入与价值链中的企业产生互惠交换及资源共享,并通过经济外部性获得知识溢出效应,进而提升产品的出口技术复杂度。一方面,企业的上游嵌入通过与同行业相似技术领域的知识联结渗透耦合,降低知识搜索成本及创新风险,获得知识技术的水平溢出,提升出口技术复杂度。另一方面,面对市场中的潜在竞争者,越靠近前沿技术的企业越有动力进行研发创新以降低成本、扩大市场份额来保持市场垄断地位(Peretto,2003;Aghion,2019),这表现为全球价值链中“逃避竞争”研发创新(吕越、陈帅、盛斌,2018)。

但技术溢出能否成为推动企业研发提升出口技术复杂度的动力,还要取决于企业的吸收转化能力。发展中国家企业的进口吸收能力越强(谢建国、周露昭,2009),当地的人力资本和经济发展水平越高(何兴强、欧燕、史卫等,2014),企业有效地吸收技术溢出的程度越高。此外,技术差距可能会增加知识搜索和应用难度、限制已有成熟知识的可靠性,降低创新质量(Capaldo et al.,2017),从而成为影响企业全球价值链嵌入获得技术创新的重要因素。而与全球价值链嵌入环节同行业技术差距的技术溢出效应影响则会表现出双面性。适当的技术差距会激励全球价值链嵌入企业有意愿对焦前沿技术知识,进行知识重组和创新(Zhang et al.,2019)。技术差距过小则会使企业产生懈怠,限制企业对异质性知识的识别,从而增加知识重组的难度,降低创新的可能性(Guan & Yan,2016);技术差距过大,超过一定门槛时,反而不利于逆向知识溢出,从而阻碍企业通过挤出效应实现技术创新的实质转化(杨蕙馨、张红霞,2020)。综上所述,我们提出以下命题:

命题1:企业全球价值链的上游嵌入对出口技术复杂度产生正面影响,价值链上游嵌入的自主创新调节效应有可能表现为正面或负面效应。若负向效应大于正向效应,那么企业上游嵌入的出口技术复杂度的自主创新调节效应可能不显著或者为负。

(二) 全球价值链下游嵌入与企业出口技术复杂度

企业嵌入下游生产环节会产生与上游企业间的关联需求,一方面会通过进口高质量的上游企业中间投入品获得技术溢出的可能,增强自主创新能力;另一方面,为满足上游企业的产品质量标准,通过要求上游企业提供技术支持或技术许可等来确保产品质量,提高企业的自主创新能力(王然等,2010),进而提升企业的出口技术复杂度。此外,深度嵌入全球价值链会降低企业的内部融资约束和生产成本,并能从进口中获得“干中学”效应,凭借开放发展模式缩小与前沿技术的差距(Yu,2015),且进口高质量中间品对进口企业存在明显的正向技术溢出效应(Amiti & Konings,2007;Bas & Strauss-Kahn,2005;魏浩、林薛栋,2017)。因此,对于嵌入全球价值链的企业而言,生产链中上、下游企业技术效率的提高会有利于彼此间契约的完成和利潤的提升,并不会造成知识和技术溢出的租金消散,从而使得知识和技术产业间扩散的壁垒降低,形成了正向“学习溢出效应”。

然而同时,行业内的知识和技术溢出也会导致其租金消散,因此具有技术垄断优势的企业会有动力限制技术的水平溢出以防止竞争对手获益,从而出现“竞争效应”和“锁定效应”。产品内国际分工下各国根据本国比较优势嵌入全球生产链,发达国家企业作为全球价值链链主通过生产效率等的提升获得大部分收益(Meng et al.,2017),而发展中国家却极易被“低端锁定”(吕越、陈帅、盛斌,2018),从而抑制企业出口技术复杂度的提升。Liu & Qiu(2016)研究发现进口自由化的深入导致进口中间品数量的增加,却显著降低了中国企业的自主创新程度。特别是下游嵌入度高的企业,由于长期依赖进口高质量先进技术中间投入品而对其自身研发能力产生挤出效应和替代效应,降低自主创新的能动性(诸竹君等,2018;Arkolakis et al.,2018),不利于企业出口技术复杂度的提升。下游企业试图通过“干中学”效应获得技术创新提升自身价值链地位时,也较容易受到发达国家跨国公司策略上的制裁,从而陷入低端锁定困境(Humphrey & Schmitz,2002)。嵌入价值链下游的企业还会因下游外商直接投资强大的买方势力被锁定在低技术加工环节提供低附加值的配套业务,从而制约企业的自主创新(刘志彪、张杰,2007),影响企业出口技术复杂度。因此,我们提出以下命题:

命题2:企业全球价值链的下游嵌入有利于出口技术复杂度的提升。但企业全球价值链下游嵌入也可能会通过企业自主创新的正向或负向调节效应对企业出口技术复杂度产生正向或负向影响。

命题3:企业全球价值链嵌入程度越深,越有利于出口技术复杂度的提升,越有可能通过自主创新能力的提升提高企业出口技术复杂度。

三、企业出口技术复杂度测度及特征事实

(一)企业出口技术复杂度的测度

本文在Hausman等(2007)研究基础上,借鉴盛斌、毛其淋(2017)等在企业微观层面测算产品出口技术复杂度的方法,利用中国工业企业数据库和海关贸易数据库的匹配数据对企业出口技术复杂度进行测度。首先,计算产品k的技术复杂度,具体方法如下:

PRODYkt=∑c(xckt/Xkt)∑c(xckt/Xct)·pgdpct(1)

其中,k表示HS6位码的产品类别,c是国家或地区,t表示年份。xckt表示c国或地区产品k在t期的出口额,Xct是c国或地区t期的出口总额。式(1)中,xckt/Xct表示c国或地区k产品占t期该国的总出口比重,pgdpct是指c国或地区t期的实际人均GDP。

其次,计算企业的出口技术复杂度。基于中国工业企业数据库和海关数据库匹配后的微观企业数据,把HS8位码上的产品交易信息加总至HS6位码上后,利用下式得出企业的出口技术复杂度:

ESIit=∑kxiktXit·PRODYadjkt(2)

其中,ESIit是企业i在t期的出口技术复杂度,xikt为企业i产品k在t期的出口额,Xit是企业i在t期的出口总额,PRODYadjkt是在PRODYkt基础上根据产品质量不同进行调整过的产品技术复杂度。借鉴Xu(2007)的方法,PRODYadjkt的具体调整方法如下:PRODYadjkt=priceckt∑n(μnkt·priceckt)λ·PRODYkt,priceckt是国家或地区c产品k在t期的出口价格,μnkt是t期国家n产品k的出口占世界k产品总出口的比重,上式括号内是对国家或地区c产品k出口相对价格的衡量,越大表明出口产品k的质量越高。

再次,企业出口技术复杂度的进一步修正。现有研究表明,使用总值贸易下的出口额衡量企业出口技术复杂度,会因为出口额中可能包含的大量高技术进口中间产品而存在偏误,从而高估企业的出口技术复杂度。因此,出口额测度的完全出口技术复杂度并不能代表国内出口技术复杂度(齐俊妍、王岚,2015;姚洋、张晔,2008),需要尝试把出口中的进口中间品剔除,对企业出口技术复杂度进行修正。本文从增加值贸易角度利用企业出口增加值来测度企业出口技术复杂度,衡量企业出口的真实国内技术含量,以减少新型分工体系下出口技术复杂度衡量的偏差。具体修正方法如下:

ESIvait=∑kxvaiktXvait·PRODYadjkt(3)

其中,xvaikt表示企业i产品k在t期的增加值出口,Xvait表示企业i在t期的增加值出口总额。

(二)企业出口技术复杂度的特征事实

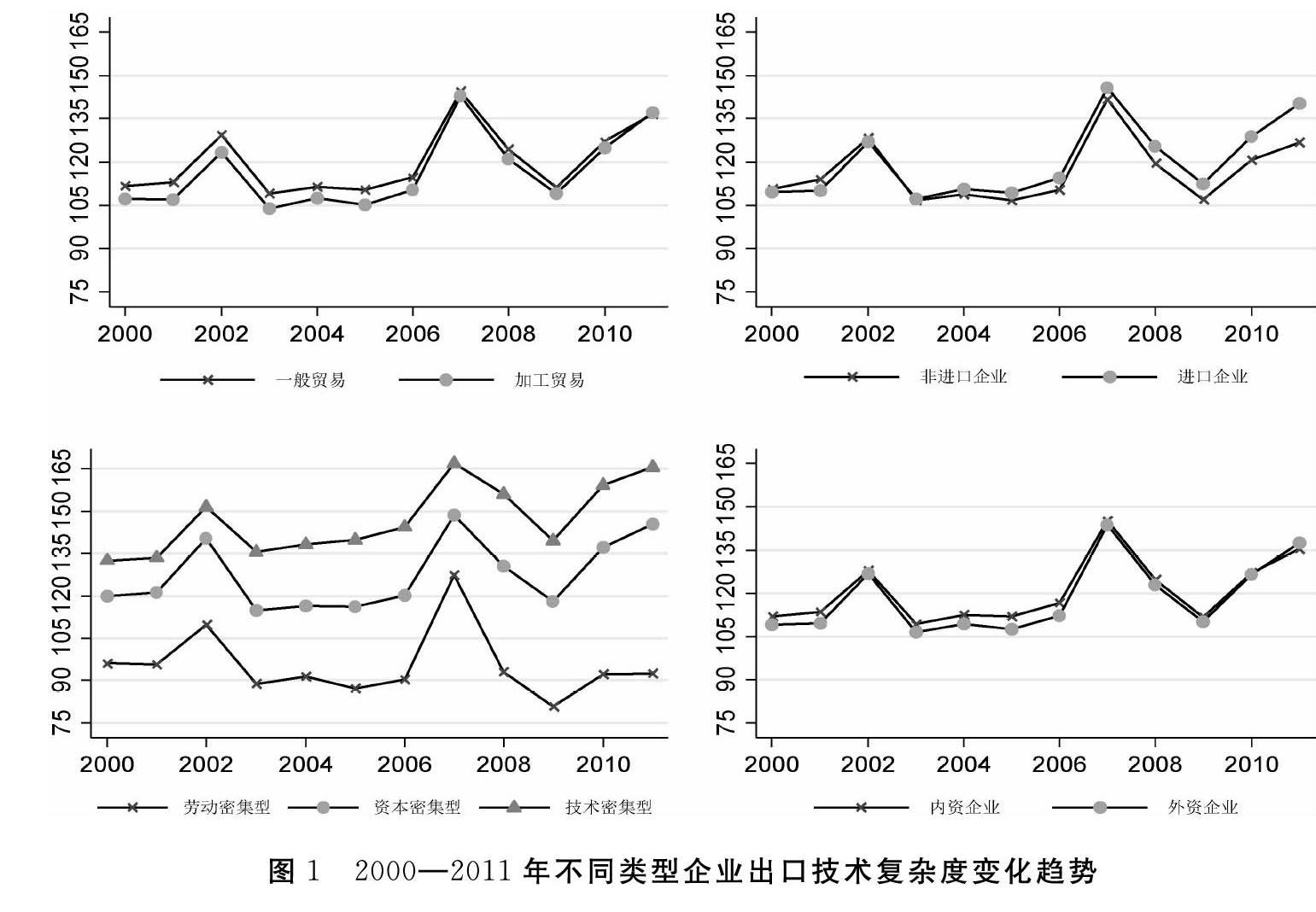

下页图1表示2000—2011年不同类型企业出口技术复杂度的变化趋势。从贸易方式来看,无论是一般贸易方式还是加工贸易方式的出口技术复杂度都有较大幅度提升。一般贸易方式的企业出口技术复杂度略高于加工贸易企业,但差距并不明显。总值贸易方式下的研究表明,加工贸易企业具有更高的出口技术复杂度(Amiti & Freund,2008;Assche & Gangners,2010)。但经过增加值统计方式调整扣除掉出口中的国外增加值后,发现加工贸易企业和一般贸易企业的出口技术复杂度差距不明显,但都呈现大幅提升趋势。从企业是否存在进口来看,剔除进口中的国外增加值后,进口企业的出口技术复杂度要高于非进口企业。无论是进口企业还是非进口企业,出口技术复杂度均波动较大,但2008年金融危机后,出口技术复杂度逐渐提升。进口企业出口技术复杂度的提升幅度要高于非进口企业,可能因企业进口中存在的国外中间投入品带来的技术溢出效应对企业出口技术复杂度的提升起到了促进作用。不同要素密集型企业的出口技术复杂度不同,技术密集型企业最高,其次是资本密集型企业,劳动密集型企业的出口技术复杂度最低。从变化趋势来看,技术密集型和资本密集型企业的出口技术复杂度均上升幅度明显,而劳动密集型企业的出口技术复杂度呈现下降趋势。从企业所有制性质來看,经过增加值贸易调整后,内资企业和外资企业的出口技术复杂度基本一致,内资企业略微高于外资企业,且变化幅度较为一致。

四、计量模型与数据来源

(一)基准计量模型设定与变量选取

为考察企业全球价值链嵌入对出口技术复杂度的影响,本文首先构建了以下基准计量模型:

lnESIijt=α0+α1Upstreamijt+βXijt+φj+φd+φt+εijt(4)

lnESIijt=α0+α2Downstreamijt+βXijt+φj+φd+φt+εijt(5)

lnESIijt=α0+α3GVC_parijt+βXijt+φj+φd+φt+εijt(6)

其中,i、j、t和d分别表示企业、行业、年份和地区,Xijt为控制变量集合,φj、φd和φt分别表示行业、地区和年份层面的固定效应,εijt为随机误差项。模型的被解释变量为前文测度的企业出口技术复杂度的对数值。解释变量及控制变量的设定如下:

1.核心解释变量

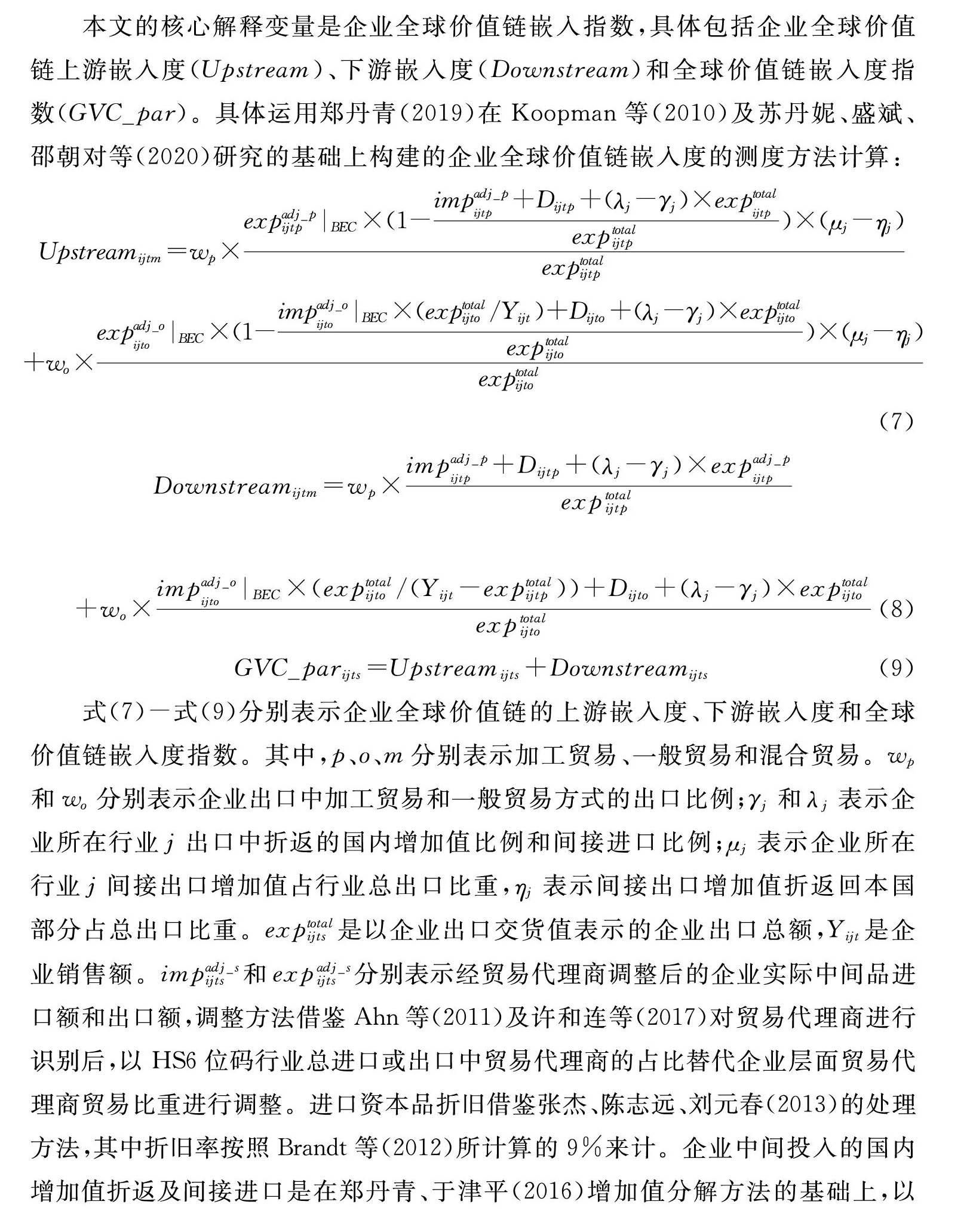

本文的核心解释变量是企业全球价值链嵌入指数,具体包括企业全球价值链上游嵌入度(Upstream)、下游嵌入度(Downstream)和全球价值链嵌入度指数(GVC_par)。具体运用郑丹青(2019)在Koopman等(2010)及苏丹妮、盛斌、邵朝对等(2020)研究的基础上构建的企业全球价值链嵌入度的测度方法计算:

Upstreamijtm=wp×expadj_pijtp|BEC×(1-impadj_pijtp+Dijtp+(λj-γj)×exptotalijtpexptotalijtp)×(μj-ηj)exptotalijtp

+wo×expadj_oijto|BEC×(1-impadj_oijto|BEC×(exptotalijto/Yijt)+Dijto+(λj-γj)×exptotalijtoexptotalijto)×(μj-ηj)exptotalijto(7)

Downstreamijtm=wp×impadj_pijtp+Dijtp+(λj-γj)×expadj_pijtpexptotalijtp

+wo×impadj_oijto|BEC×(exptotalijto/(Yijt-exptotalijtp))+Dijto+(λj-γj)×exptotalijtoexptotalijto(8)

GVC_parijts=Upstreamijts+Downstreamijts(9)

式(7)-式(9)分别表示企业全球价值链的上游嵌入度、下游嵌入度和全球价值链嵌入度指数。其中,p、o、m分别表示加工贸易、一般贸易和混合贸易。wp和wo分别表示企业出口中加工贸易和一般贸易方式的出口比例;γj和λj表示企业所在行业j出口中折返的国内增加值比例和间接进口比例;μj表示企业所在行业j间接出口增加值占行业总出口比重,ηj表示间接出口增加值折返回本国部分占总出口比重。exptotalijts是以企业出口交货值表示的企业出口总额,Yijt是企业销售额。impadj_sijts和expadj_sijts分别表示经贸易代理商调整后的企业实际中间品进口额和出口额,调整方法借鉴Ahn等(2011)及许和连等(2017)对贸易代理商进行识别后,以HS6位码行业总进口或出口中贸易代理商的占比替代企业层面贸易代理商贸易比重进行调整。进口资本品折旧借鉴张杰、陈志远、刘元春(2013)的处理方法,其中折旧率按照Brandt等(2012)所计算的9%来计。企业中间投入的国内增加值折返及间接进口是在郑丹青、于津平(2016)增加值分解方法的基础上,以WIOD中产业层面增加值折返比例和间接进口比例进行企业层面的替代。

企业价值链的嵌入程度和方式与出口技术复杂度之间的关系是本文关注的重点。为此,我们首先描绘了三分位行业层面的平均上游嵌入度、下游嵌入度和价值链嵌入度与行业平均出口技术复杂度之间的散点图(见图2)。从图2可以看出,企业出口技术复杂度与全球价值链的上游嵌入度、下游嵌入度及整体价值链嵌入度都呈现明显的正向变动关系,且拟合曲线显示出样本期内下游嵌入度对出口技术复杂度的提升作用高于上游嵌入度。因此,初步散点图及拟合曲线表明企业出口技术复杂度随着全球价值链嵌入度的加深而不断提高。

2.其他解释变量及控制变量

考虑到本文主要研究企业全球价值链嵌入是否会通过自主创新途径影响企业的出口技术复杂度,自主创新变量用企业申请专利数表示,由企业外观设计专利、实用新型专利和发明专利三种专利数加总得到。为避免零值的影响,借鉴已有文献处理方法,使用1加专利申请数再取对数表示(patent)。

其他控制变量主要有企业劳动生产率(lp),以企业人均工业销售总产值表示;行业集中度(hhi),使用三分位行业赫芬达尔指数衡量,指数越大则行业垄断程度越高,竞争程度越低;企业规模(size),使用企业从业人数的对数表示;资本密集度(capital),以人均固定资产净值年平均余额的对数表示;融资约束(finance),借鉴毛其淋、盛斌(2013)的做法,用利息支出与企业固定资产的比值表示,值越大意味着企业面临的融资约束越小;出口密集度(export)用企業出口交货值占其工业销售总值的比重来表示;企业年龄(age)用企业成立年限的对数来表示;国有企业虚拟变量(type),国有企业为0,非国有企业为1。此外,本文还控制了企业所处三分位行业的固定效应、年份效应和省份效应,标准误聚类到企业层面。

(二)数据来源及处理

本文使用的数据主要来源于以下几个方面:第一,产品层面贸易数据。计算企业出口技术复杂度需要用到的HS6位码产品层面贸易数据来源于联合国统计司发布的UN Comtrade数据库,国家或地区层面的人均实际GDP来源于世界银行数据库,并以2000年为基期进行平减。第二,企业层面数据。以2000—2011年中国工业企业数据库和海关贸易数据库为增加值视角计算企业出口技术复杂度,提供企业层面生产和贸易的主要数据。借鉴Yu(2015)的方法对这两套数据按照企业名称和年份进行匹配之后,再使用企业所在地邮政编码和电话号码后七位进一步识别,并对匹配后的数据进行缺漏值或异常值处理。此外,为计算国内增加值折返及间接进口问题,使用了时间投入产出数据作为补充。第三,自主创新数据。企业自主创新数据主要来源于国家知识产权局公布的《中国专利数据库》,并使用企业名称和匹配后的工业企业海关数据进行进一步的匹配。为控制极端值的可能影响对所有变量进行1%缩尾处理,且剔除了国民经济分类中的烟草行业,矿产采选、石油和水电煤气供应、石油加工、炼焦及核燃料加工业,黑色金属和有色金属冶炼及压延加工业,最后保留的行业是25个制造业行业。

五、实证结果分析

(一)基准模型回归

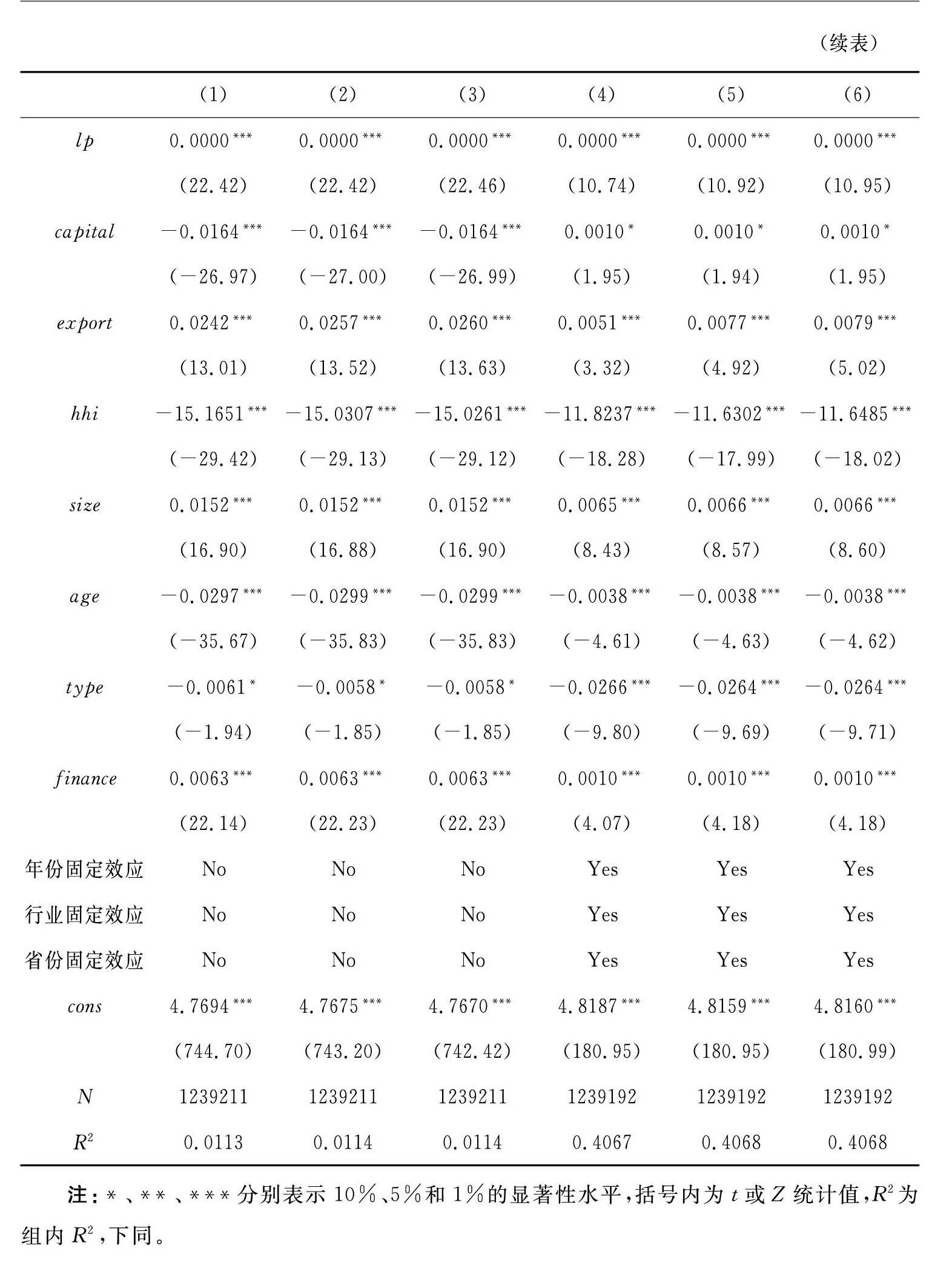

下页表1汇报了企业全球价值链嵌入对出口技术复杂度产生影响的基准回归结果本文对基准模型分别进行了普通最小二乘法、固定效应和随机效应回归,Hausman检验均显著拒绝了原假设,因此采用固定效应模型进行估计。 。其中列(1)-列(3)分别是未控制固定效应时企业上游嵌入度、下游嵌入度和价值链嵌入度对出口技术复杂度的影响效应。结果显示,除企业上游嵌入度的出口技术复杂度提升效应不显著外,下游嵌入度和价值链嵌入度的出口技术复杂度的影响效应均在1%水平上显著为正。列(4)-列(6)表明,进一步对年份、行业和省份固定效应进行控制后,主要解释变量企业出口技术复杂度的显著性及符号并未发生实质性变化。从列(4)-列(6)基准回归的完整估计结果来看,在控制了固定效应及相关控制变量等因素之后,样本期内企业上游嵌入度对出口技术复杂度的影响虽不显著,但影响系数却为正。企业下游嵌入度和价值链嵌入度对企业出口技术复杂度均在1%的水平上表现出明显的正向促进效应,表明企业嵌入全球价值链下游及参与全球价值链程度越深,越有利于提高企业出口技术复杂度。具体而言,企业下游嵌入度每提高1个百分点,企业出口技术复杂度将提高3.39%;企业全球价值链嵌入度每提高1个百分点,企业出口技术复杂度将提高3.07%。根据中国企业全球价值链嵌入的特征事实,样本期间内中国企业上游嵌入度很低,表现出明显的下游嵌入度高、上游嵌入度低的特征。因此,我们推测,中国企业全球价值链上游生产环节的低程度嵌入还未对企业出口技术复杂度的提升表现出显著的正向促进作用。因此,整体来看,企业下游嵌入度和全球价值链嵌入度的提高对提升企业出口技术复杂度具有正向作用,部分验证了命题中的内容。

(二)稳健性检验与内生性问题

1.稳健性检验

本文主要从以下几个方面进行模型的稳健性检验。首先,改变被解释变量的测度方法。本文所使用的企业出口技术复杂度指标是从增加值角度对Hausmann等(2007)的方法进行改进后得到的。为验证模型的稳健性,我们用传统总值方法对企业出口技术复杂度进行了重新测度得到新的企业出口技术复杂度指标(ESITit),并以此为被解释变量对模型进行稳健性检验,结果如下页表2所示。列(1)-列(3)分别是企业上游嵌入度、下游嵌入度和价值链嵌入度对出口技术复杂度的影响,结果显示上游嵌入度估计系数依然为正但不显著,而下游嵌入度和价值链嵌入度均在1%的水平上显著为正,说明了企业的全球价值链嵌入对出口技术复杂度具有正向促进作用。其次,改变回归模型中聚类标准误的聚类对象。把聚类标准误的聚类对象从企业层面改变为省份地区层面进行回归,结果如列(4)-(6)所示。结果表明,核心回归系数的显著性及符号均未发生实质性变化。由此可见,这一核心结论并不随着企业出口技术复杂度的测度方法及聚类对象的改变而改变,也从一定程度上说明了回归模型结果的稳健性。

2.内生性问题

考虑到本文的核心解释变量可能与被解释变量之间存在双向的因果关系,以及一些不可观测因素可能共同影响企业出口技术复杂度及全球价值链嵌入模式而带来的内生性问题,通过选取相应的工具变量,采取两阶段(2SLS)面板固定效应模型来解决。我们借鉴Fisman & Svensson( 2007) 及苏丹妮、盛斌、邵朝对等(2020)的思想构建工具变量,使用除本企业之外的其他企业的上游嵌入度、下游嵌入度及全球嵌入度的均值作为工具变量。一方面,该企业的价值链嵌入度与其所在行业的其他企业保持较强的相关性,满足工具变量对“相关性”的要求。另一方面,去除本企业价值链嵌入度后的行业,其他企业的价值链嵌入均值不会影响该企业的嵌入度,可以认为满足工具变量对“外生性”的要求。结果如表2中列(7)-列(9)所示,Kleibergen-Paap rk LM检验均在1%的水平上显著拒绝了所采用工具变量识别不足的原假设,Kleibergen-Paap Wald rk F统计量也远大于Stock-Yogo检验10%水平上的临界值,从而也拒绝了工具变量弱识别的原假设,表明工具变量选取的合理性。且考虑了潜在的内生性之后,核心解释变量的显著性及符号并未有实质性改变,本文核心结论依然成立。

(三)异质性影响检验

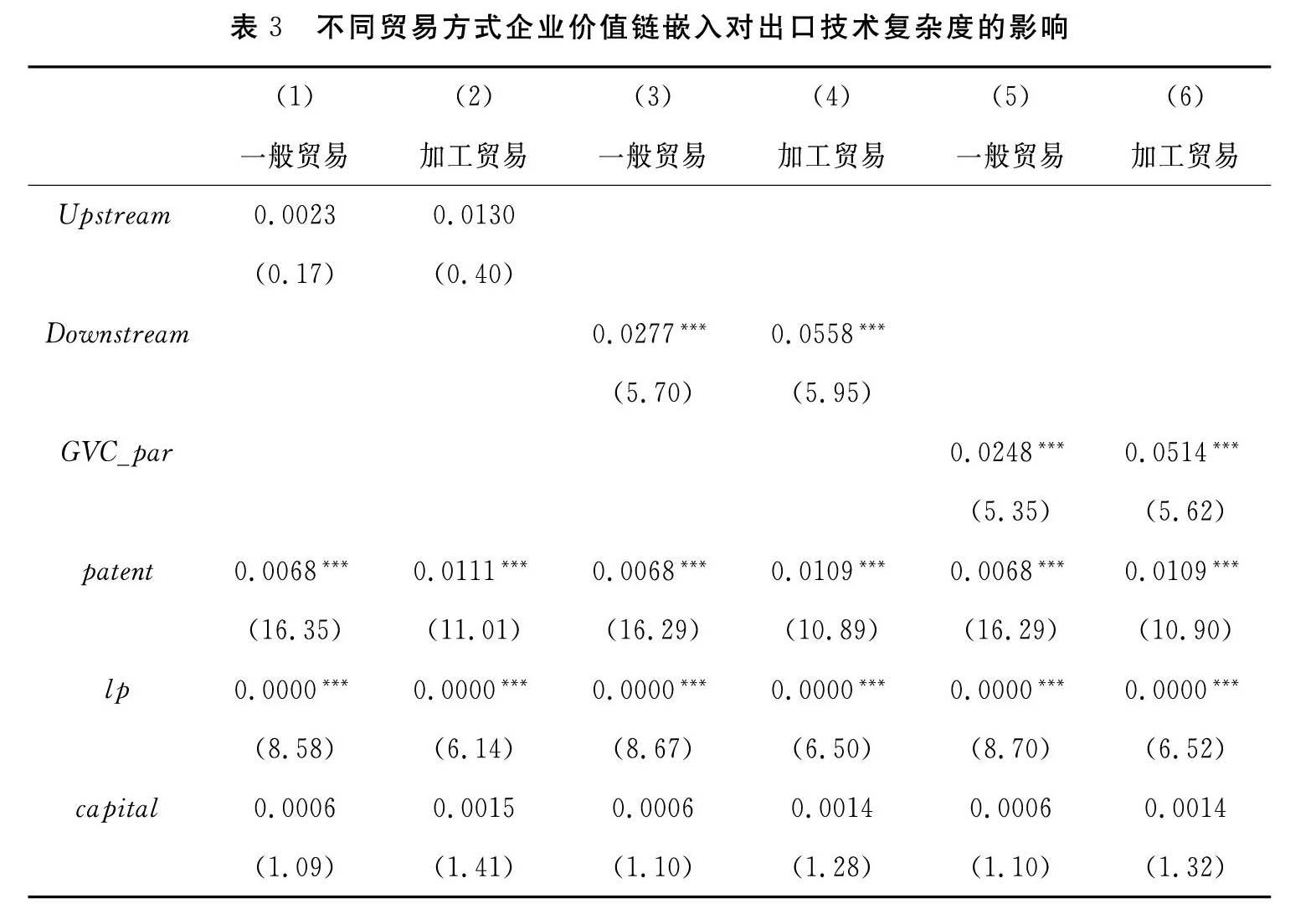

1.不同贸易方式价值链嵌入对企业出口技术复杂度的影响

不同贸易方式企业参与全球价值链的方式存在很大差异,加工贸易方式多以加工制造生产环节嵌入较低的全球价值链的地位(黄先海、诸竹君、宋学印,2016)。表3结果显示,无论是一般贸易还是加工贸易,企业的上游嵌入度对出口技术复杂度的影响均为正,但都不显著,而下游嵌入度及全球价值链嵌入度则产生显著的出口技术复杂度正向提升效应。从系数大小来看,企业上游嵌入度、下游嵌入度和价值链嵌入度每提升1个百分点,加工贸易方式企业出口技术复杂度分别提升 1.30%、5.58%和5.14%,但一般贸易企业则分别提升0.23%、2.77%和 2.48%,加工贸易方式企业全球价值链嵌入的出口技术复杂度提升效应明显大于一般貿易方式。一种可能的解释是,一般贸易企业在参与全球价值链中更易受到发达国家跨国公司作为链主的技术阻碍和封锁,而加工贸易企业由于大多嵌入下游生产加工环节,其本身技术含量较低,跨国公司出于对产品质量等的要求,更有动机和意愿提升其产品出口技术复杂度以达到产品标准。

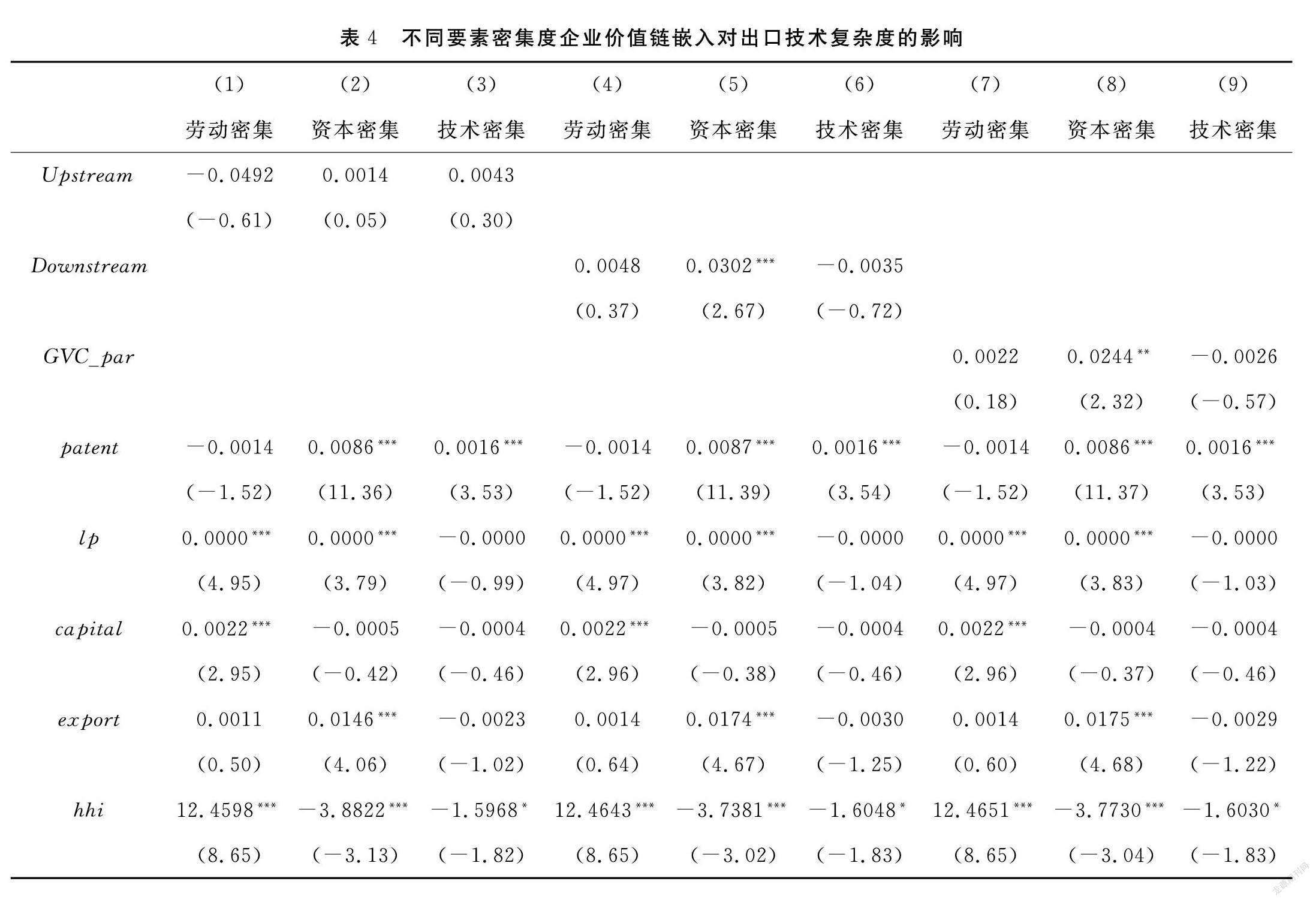

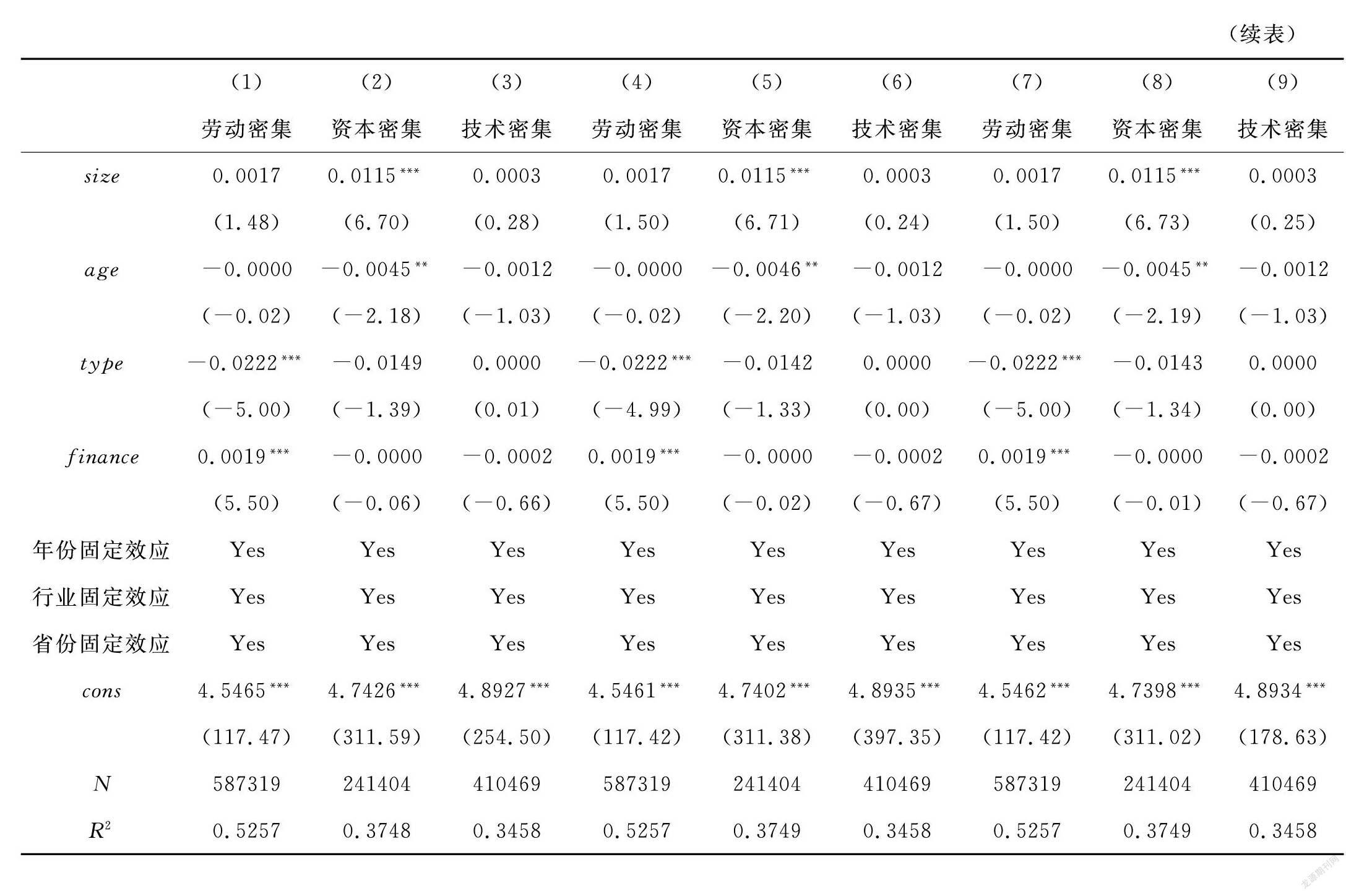

2.不同要素密集度企业价值链嵌入对出口技术复杂度的影响

考虑到不同要素密集度企业嵌入全球价值链方式及企业出口技术复杂度会存在显著差异,我们对不同要素密集度企业价值链嵌入的出口技术复杂度效应进行了分类回归。下文表4结果显示,劳动密集型企业上游嵌入度、下游嵌入度及价值链嵌入度对企业出口技术复杂度的影响效应均不显著。从系数来看,劳动密集型企业嵌入下游价值链及整体价值链嵌入会正向影响其出口技术复杂度提升,但上游价值链的嵌入反而不利于出口技术复杂度的提升。可能的解释是当行业离技术前沿较远时,更可能表现出竞争挤出效应从而阻碍其创新行为(Aghion et al.,2019;诸竹君、黄先海、王毅,2020),从而降低其出口技术复杂度。资本密集型企业除了上游嵌入度的出口技术复杂度效应不显著外,下游嵌入度及全球价值链嵌入度均显著为正,且下游嵌入度和全球价值链嵌入度每提升1个百分点,企业出口技术复杂度分别提升3.02%和2.44%。技术密集型企业全球价值链嵌入的出口技术复杂度效应都不显著,且从系数上来看,下游嵌入度及全球价值链嵌入度效应为负,上游嵌入度的技术复杂度提升效应为正。前文特征事实表明,技术密集型企业出口技术复杂度相对来说最高,所以下游嵌入度越深反而越不利于其出口技术复杂度的提升。此外,样本期内中国企业技术离国际前沿技术还有一定差距,故而低上游嵌入度并未表现出显著的出口技术复杂度推升效应。

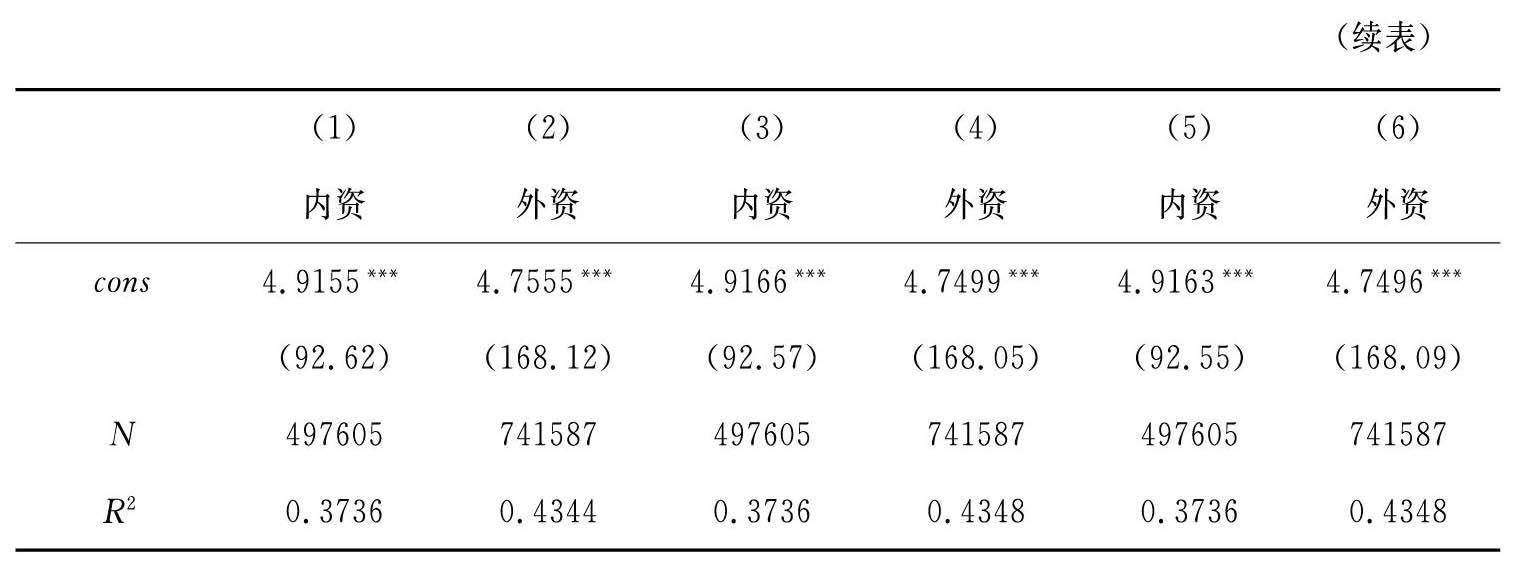

3.不同所有制性质企业价值链嵌入对出口技术复杂度的影响

考虑到样本期内外资企业享有其他类型企业不能享受的优惠待遇,我们进一步从不同所有制属性角度区分内资和外资借鉴Guariglia 等(2011)和张杰、陈志远、刘元春(2013)对企业所有制的分类方法,以企业注册投资资本占总投资的比重(≥50%)区分国有企业、集体企业、私人企业、澳台企业和外企企业。并进一步把国有企业、集体企业和私人企业归为内资企业,港澳台企业和外企企业为外资企业。

对企业价值链嵌入的出口技术复杂度效应进行检验。下文表5中的结果表明,内资企业和外资企业嵌入全球价值链的出口技术复杂度效应截然不同。从上游嵌入度来看,内资企业和外资企业虽然统计上不显著,但从系数上看,内资企业价值链嵌入的出口技术复杂度促进效应远高于外资企业,说明嵌入价值链上游的程度越深,越有利于内资企业出口技术复杂度的提升。下游嵌入度的回归结果表明,内资企业嵌入价值链的下游生产环节对企业出口技术复杂度产生显著的负向抑制作用,而外资企业则表现出显著的正向提升效应。这说明内资企业嵌入全球价值链下游环节的程度越深,越有可能被低端锁定,从而降低其出口技术复杂度,而外资企业由于其本身的企业特征,嵌入下游生产环节越深,越有可能通过技术溢出或倒逼机制提升其出口技术复杂度。整体价值链嵌入度的出口技术复杂度效应表明,内资企业估计系数为负,但不显著,外资企业显著为正。考虑到价值链嵌入度指数的构造,内资企业下游嵌入度的出口技术复杂度效应显著为负,上游嵌入度为正但不显著,且下游嵌入度的估计系数大于上游嵌入度的估计系数,整体系数呈现出负向但不显著。

(四)自主创新对企业价值链嵌入效应的条件影响

为进一步检验企业价值链嵌入对出口技术复杂度的影响效应是否会通过影响企业的自主创新而发挥作用,这部分主要研究企业自主创新的条件影响。下页表6报告了基于企业专利申请数作为自主创新变量代理变量的条件效应回归结果。其中,分别使用企业上游嵌入度、下游嵌入度和价值链嵌入度与自主创新变量的交互项来反映企业的价值链嵌入模式通过自主创新影响出口技术复杂度的影响效应。结果显示,无论企业的嵌入模式如何,自主创新变量对企业出口技术复杂度的影响效应都显著为正,表明企业自主创新能力越强,越有利于企业出口技术复杂度的提升。反映条件效应的交互项检验结果表明,列(2)-(3)的下游嵌入度和价值链嵌入度与自主创新的交互项系数都显著为正,表明企业全球价值链嵌入的出口技术复杂度效应受企业自主创新行为的条件影响,企业自主创新的程度越高,嵌入上游生产环节及全球价值链参与程度越高,越有利于企业出口技术复杂度的提高。通过计算该正向效应门槛值

根据交互论模型性质,自主创新对企业下游嵌入度效应的临界值则用表6列(2)中的数据计算得出:0.0298÷0.0073≈4.082,自主创新对价值嵌入度效应的临界值则用表6列(3)中的数据计算得出:0.0266÷0.0078≈3.410。

可知,当企业自主创新整体分别超过4.082和3.410时,企业下游嵌入度和全球价值链嵌入的企业出口技术复杂度效应为正。上游嵌入度与自主创新的交互项检验结果如列(1),显示交互项估计系数为正但不显著,表明企业嵌入上游生产环节自主创新行为并未对其出口技术复杂度产生明显的条件效应,这可能缘于样本期内中国企业的上游嵌入度本就很低,自主创新较少导致企业的上游环节嵌入还未通过自主创新行为提升其出口技术复杂度。

(五)中介效应分析

创新驱动作为中国经济实现动能转换和长期发展的重要路径之一至关重要。那么,企业嵌入全球价值链,是否获得了自主创新能力的提升,进而提升了自身出口技术复杂度呢?这部分引入企业自主创新作为中介变量利用中介效应模型来检验企业价值链嵌入是否通过自主创新行为影响出口技术复杂度的提升。下页表7报告了基于中介变量的相关检验结果。列(1)-列(2)检验了企业上游嵌入度通过自主创新对企业出口技术复杂度的中介效应检验。结果显示,虽然企业上游嵌入度能显著提升企业自主创新能力,但样本期内的低上游嵌入度对出口技术复杂度影响不显著,导致自主创新的整体中介效应并不显著。借鉴温忠麟等(2014)的做法,本文进一步使用了当前较为普遍使用的Bootstrap抽样法进行检验,设置抽样样本量是1000,置信区间的置信度为95%,对中介效应进行了检验。结果显示,上游嵌入模式下95%的中介效应置信区间均不包含0,企业自主创新中介效应显著。其中,中介效应为负,直接效应为正,说明存在遮掩效应,而整体效应不显著。也表明了企业的上游嵌入度越高,自主创新的出口技术复杂度效应受到锁定抑制的可能性越大。

列(3)-列(4)报告了企业全球价值链的下游嵌入可能受自主创新行为的中介影响。企业全球价值链的下游生产环节嵌入能显著提升自主创新水平,且能通过提高自主创新行为进一步提升企业出口技术复杂度。计算得出自主创新的中介效应为0.0616%,这一中介效应与总效应之比是1.78%,说明自主创新对提升企业出口技术复杂度的效应不太大。列(5)-列(6)为自主创新对企业全球价值链嵌入的出口技术复杂度提升影响的中介效应检验结果。自主创新的中介效应显著为正,表明企业嵌入全球价值链程度越深,越有利于其提升自主创新能力,且能通过自主创新能力的提升进一步提高其出口技术复杂度。该检验中自主创新的中介效应为0.0608%,这一中介效应与总效应之比是1.94%,因此企业的全球价值链参与通过自主创新提升企业出口技术复杂度的效应在样本期内并不大。Bootstrap抽样法对下游嵌入模式和全球价值链嵌入下自主创新中介效应的进一步检验显示,中介效应均显著,且检验结果和逐步检验法结果一致,也说明了中介效应检验结果的合理性。

六、研究结论与启示

本文在对中国工业企业数据库、海关贸易数据及专利数据进行匹配处理基础上,从增加值贸易视角对企业出口技术复杂度及全球价值链嵌入模式和程度进行了测度和刻画,并进一步引入自主创新的调节效应和中介效应来考察全球价值链嵌入方式对企业出口技术复杂度的影响效应和作用机制。主要结论如下:(1)中国企业的全球价值链嵌入呈现明显的“下游嵌入度高、上游嵌入度低的”特征,企业整体出口技术复杂度大幅提高。(2)企业全球价值链嵌入对出口技术复杂度的总体效应为正,企业嵌入全球价值链的程度越深,对提升出口技术复杂度的作用越大。从不同嵌入模式来看,企业全球价值链的上游嵌入并未显著提高出口技术复杂度,但下游嵌入却明显促进了企业出口技术复杂度的提高。(3)加工贸易企业相对一般贸易企业更易通过嵌入全球价值链获得出口技术复杂度的提升;不同要素密集型企业全球价值链嵌入模式的出口技术复杂度效应存在明显差异,资本密集型企业能得到显著的正向提升;内资企业过多地嵌入下游生产环节抑制了出口技术复杂度的提升,但外资企业全球价值链嵌入能有效地提升出口技术复杂度。(4)自主创新调节效应检验显示,企业参与全球价值链及嵌入下游生产环节能通过影响自主创新行为提高出口技术复杂度,且自主创新能力高的企业嵌入全球价值链整体及下游程度越深,提升效应越明显,但上游嵌入并未表现出显著的促进作用。(5)自主创新的中介效应检验显示,企业上游嵌入时的中介效应不显著,而企业嵌入全球价值链及嵌入下游环节时,自主创新的中介效应均显著,但中介效应占总效应的比重较低。

本文的政策含义如下:首先,继续将嵌入全球价值链作为提升企业出口技术复杂度的重要举措,充分发挥全球价值链上国际知识溢出对企业出口技术复杂度的驱动作用。本文研究发现,企业全球价值链嵌入程度及嵌入下游生产环节的程度越深,对出口技术复杂度的推升效应越大。因此,在全球生产联动、全球价值链分工合作背景下,鼓励促进企业以更加包容开放的姿态加入全球生产网络,嵌入全球价值链,继而融入全球创新链,主动接触国际先进技术,充分利用知识外溢提升自身的创新能力,整合利用全球知识技术等资源,从而实现自主创新能力的提升及出口技术复杂度的提高。但同时注意到的是,中国企业目前全球价值链上游嵌入度并不高,但嵌入上游生产环节无疑更有利于接触先进技术、核心设备零部件等,因此积极推动企业利用现有优势嵌入价值链上游发挥其潜在优势是促进企业出口技术复杂度的重要途径。此外,鉴于不同类型企業嵌入全球价值链产生的出口技术复杂度效应存在的差异,推进加工贸易创新发展,因势利导发挥不同要素密度企业及内外资企业在出口技术复杂度提升中各自的优势,推动企业价值链的攀升,不断提升产品的出口技术复杂度。其次,营造有利于促进企业自主创新的制度环境和政策环境。自主创新的调节效应和中介效应显示企业自主创新能力越强,越有利于全球价值链嵌入的出口技术复杂度提升效应的发挥。一方面,从知识产权保护方面加强对企业申请专利、知识产权的保护力度和程度,特别是加强知识产权的国际合作,消除企业嵌入全球价值链中可能遇到的不利于激发企业自主创新的知识产权方面的因素。另一方面,中国企业嵌入全球价值链提升出口技术复杂度的自主创新中介效应并不高,这需要对企业吸收国际知识技术溢出、缩小与前沿技术差距,促进自主创新能力提升有足够的重视。针对不同的企业技术水平及价值链嵌入环节,着力攻关参与全球生产网络中遇到的技术瓶颈,缩小与同生产环节及上下游临近生产环节间的技术差距,增强企业对技术溢出的吸收和协同能力以提高企业自主创新能力,促进企业出口技术复杂度的提升,从而实现中国对外开放的高质量发展。

参考文献:

[1]戴魁早, 方杰炜. 垂直专业化对出口技术复杂度的影响及其机制——基于中国高技术产业的经验证据[J]. 中南财经政法大学学报, 2019(4).

[2]戴翔, 金碚. 产品内分工、制度质量与出口技术复杂度[J]. 经济研究, 2014(7).

[3]杜传忠, 张丽. 中国工业制成品出口的国内技术复杂度测算及其动态变迁——基于国际垂直专业化分工的视角[J]. 中国工业经济, 2013(12).

[4]何兴强, 欧燕, 史卫,等. FDI技术溢出与中国吸收能力门槛研究[J]. 世界经济, 2014(10).

[5]黄先海,诸竹君,宋学印. 中国中间品进口企业“低加成率之谜”[J]. 管理世界, 2016(7).

[6]焦勇,杨蕙馨. 技术创新对中国制造业全球价值链攀升的非线性传导[J].现代经济探讨,2020(7).

[7]刘维林, 李兰冰, 刘玉海. 全球价值链嵌入对中国出口技术复杂度的影响[J]. 中国工业经济, 2014(6).

[8]吕越, 陈帅, 盛斌. 嵌入全球价值链会导致中国制造的“低端锁定”吗?[J]. 管理世界, 2018(8).

[9]马微,惠宁. 创新驱动发展下的金融结构与产业结构升级——基于30个省份动态面板数据的实证分析[J].经济问题,2019(4).

[10]盛斌, 毛其淋. 进口贸易自由化是否影响了中国制造业出口技术复杂度[J]. 世界经济, 2017(12).

[11]苏丹妮,盛斌,邵朝对,等. 全球价值链、本地化产业集聚与企业生产率的互动效应[J]. 经济研究, 2020(3).

[12] 王岚, 李宏艳. 中国制造业融入全球价值链路径研究——嵌入位置和增值能力的视角[J]. 中国工业经济, 2015(2).

[13]王思语, 郑乐凯. 制造业服务化是否促进了出口产品升级——基于出口产品质量和出口技术复杂度双重视角[J]. 国际贸易问题, 2019(11).

[14]魏浩,林薛栋. 进口产品质量与中国企业创新[J]. 统计研究, 2017(6).

[15]杨蕙馨,张红霞. 全球价值链嵌入与技术创新——基于生产分解模型的分析[J]. 统计研究, 2020(10).

[16]张杰, 陈志远, 刘元春. 中国出口国内附加值的测算与变化机制[J]. 经济研究, 2013(10).

[17]郑丹青.对外直接投资与全球价值链分工地位——来自中国微观企业的经验证据[J]. 国际贸易问题, 2019(8).

[18]郑丹青,于津平. 增加值贸易视角下双边贸易利益再分解——以中美贸易为例[J]. 世界经济研究, 2016(5).

[19]诸竹君,黄先海,王毅. 外资进入与中国式创新双低困境破解[J]. 经济研究, 2020(5).

[20]诸竹君,黄先海,余骁. 进口中间品质量、自主创新与企业出口国内增加值率[J]. 中国工业经济, 2018(8).

[21]Arkolakis C, Ramondo N,Rodriguez-Clare A, et al. Innovation and Production in the Global Economy[J]. The American Economic Review, 2018, 108(8).

[22] Bas M,Strauss-Kahn V. Input-trade Liberalization, Export Prices and Quality Upgrading [J]. Journal of International Economics, 2015, 95(2).

[23]Buciuni G,Pisano G. Knowledge Integrators and the Survival of Manufacturing Clusters[J]. Journal of Economic Geography, 2018, 18(5).

[24]Cano-Kollmann M,Cantwell J,Hannigan T J, et al. Knowledge Connectivity: An Agenda for Innovation Research in International Business[J]. Journal of International Business Studies, 2016, 47(3).

[25]Capaldo A,Lavie D,Petruzzelli A M. Knowledge Maturity and the Scientific Value of Innovations: The Roles of Knowledge Distance and Adoption[J]. Journal of Management, 2017, 43(2).

[26] Guan J C,Yan Y. Technological Proximity and Recombinative Innovation in the Alternative Energy Field[J]. Research Policy, 2016, 45(7).

[27] Khan Z,Rao-Nicholson R,Tarba S Y. Global Networks as a Mode of Balance for Exploratory Innovations in a Late Liberalizing Economy[J].Journal of World Business, 2018, 53(3).

[28] Koopman R, Powers W, Wang Z, et al. Give Credit Where Credit is Due: Tracing Value Added in Global Production Chains[R]. NBER Working Papers No.16426, 2010.

[29] Liu Q, Qiu L D. Intermediate Input Imports and Innovations: Evidence from Chinese Firms’ Patent Filings[J]. Journal of International Economics, 2016(103).

[30]Meng B, Yamano N. Compilation of a Regionally Extended Inter-country Input-output Table and Its Application to Global Value Chain Analyses[J]. Journal of Economic Structures, 2017, 6(1).

[31]Yu M. Processing Trade, Tariff Reductions and Firm Productivity: Evidence from Chinese Firms[J]. Economic Journal, 2015, 125(585).

[32]Zhang J J,Yan Y,Guan J C. Recombinant Distance, Network Governance and Recombinant Innovation[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2019, 143(6).

(責任编辑:彭琳)