皮肤混合瘤12例

2021-01-08秦国敬王丽华党宁宁

秦国敬 王丽华 王 彦 党宁宁

山东大学附属济南市中心医院皮肤科,济南,250013

皮肤混合瘤(mixed tumor of the skin,MTS)是一种临床少见的来源于附属器肿瘤,又称为软骨样汗管瘤(chondroid syringoma,CS)。皮损好发于头、面、颈部。由于MTS临床少见,易误诊。现总结分析我科门诊手术切除并病理确诊的12例皮肤混合瘤,结合文献探讨其临床病理特点,以提高对该病的认识。

1 材料和方法

选取自2008年至2020年6月在我院皮肤科就诊,经病理确诊并有完整资料的12例MTS患者。回顾性分析患者的发病年龄、发病部位、皮损特征、误诊情况、病理表现等。

2 结果

患者发病年龄为22~77岁,平均(50.08±16.52)岁,中位年龄51岁。男女比为1.4∶1。患者病程为0.5~5年,中位病程为1年。12例均发生于面部,其中上唇部4例、鼻部3例、面颊部3例、右嘴角1例、下颌部1例。肿物均为单发,大小约为0.3 cm×0.3 cm~1.1 cm×1.4 cm。11例表现为淡红色或肤色肿物,表面光滑,边界清楚、质硬,活动度可(图1a~1c)。有1例患者表现为花生大外生性肿物,表面结血痂及浅黄色浆痂,界清、质韧,活动度可(图1d)。11例患者无明显自觉症状,1例出现疼痛。12例患者中只有1例临床诊断为MTS,其余诊断为皮肤纤维瘤和表皮样囊肿的各3例,诊断为钙化上皮瘤及附属器肿瘤的各1例,诊断为皮角1例,皮疹待查2例。

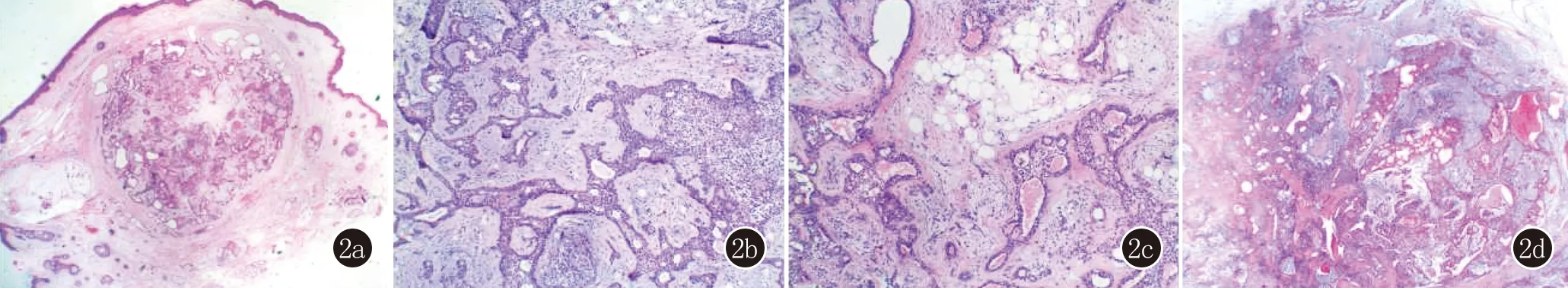

皮损组织病理示:11例表皮完整,1例出现表皮坏死。12例均为真皮内边界清楚的肿瘤团块,周围绕以假包膜(图2a)。肿瘤由比例不定的上皮及间质成分组成。根据上皮组织成分,本组患者中7例向大汗腺分化,5例向小汗腺分化。两种类型MTS均可见上皮成分呈巢状、条索状或大小不等相互吻合的管状结构及囊腔分化结构,囊腔内可见粉红色黏液物质(图2b);肿瘤细胞呈立方形、多角形。肿瘤上皮成分:7例大汗腺型中4例见角囊肿、1例出现向毛囊分化;5例小汗腺型中有2例可见角囊肿、1例出现鳞状分化,但未见向毛囊分化。肿瘤间质呈致密纤维性、黏液样基质,可见浆细胞样细胞、多角形细胞及梭形细胞。在大汗腺型MTS间质中各有3例可见脂肪细胞(图2c)和软骨样基质(图2d)。

12例患者均于门诊局麻下行手术切除缝合,扩切范围为0~0.5 cm(平均扩切范围为0.27 cm)。患者电话随访2个月~6年,均无复发。两例患者在随访期间失访;一例患者因肺癌去世,术后至患者去世2年间未见MTS皮损复发。

1a:右上唇部皮下蚕豆大肿物,表面淡红色、光滑,界限清楚,活动度可;1b:右面颊部直径0.8 cm,肤色皮下结节,表面光滑,活动度可;1c:左鼻翼0.5 cm×0.3 cm,肤色皮下结节,表面光滑,活动度可;1d:左下颌部花生大外生性肿物,表面结血痂、浅黄色浆痂,可见一红绳系于肿物顶端,界限清楚,质韧,活动度可

2a:真皮中下部见界限清楚的肿瘤结节,周围绕以假包膜(HE,×20);2b:肿瘤上皮成分呈巢状、条索状、管状结构及囊腔分化结构(HE,×100);2c:可见脂肪细胞,间质内可见明显黏液样基质(HE,×100);2d:可见角囊肿及大片软骨样间质(HE,×40)

3 讨论

皮肤混合瘤(MTS)占皮肤肿瘤的0.01%~0.098%,国内报道为0.17%[1]。

MTS具有PLAG1或EWSR1基因的重排[2]。临床表现为孤立、坚实、无痛、界限清楚的皮肤结节,生长缓慢。MTS发生于成年人,大多位于头颈部,以鼻部、上唇、颊部多见,偶可累及躯干、腋窝,罕见阴囊受累。本组患者皮损均位于面部。其中一例肿物表面结血痂及浆痂患者,可能与其自行长时间用绳将肿物系住有关(图1d)。但也有肿物自行破溃的病例报道[3]。

组织病理表现为真皮内或皮下局限性、多囊性结节。肿瘤主要由上皮性和间叶性两种成分构成。小汗腺、大汗腺、皮脂腺、毛发等多种细胞构成上皮结构,软骨样基质、纤维性基质或黏液性基质组成间质成分。肿瘤可分为大汗腺型和小汗腺型,大多数为大汗腺型。大汗腺型主要表现为不规则分支管状结构伴囊腔形成,内衬扁平和立方上皮,导管上皮可见顶浆分泌现象。小汗腺型表现为由单层立方上皮构成的相对一致的小圆形腺管,无顶浆分泌现象。本组病例的病理表现与Sulochana等[4]总结MTS的组织病理学特点相一致。本组患者仅大汗腺型中出现毛囊分化,是由于毛囊、皮脂腺及大汗腺具有共同的胚芽起源,因此出现毛囊或皮脂腺分化更支持MTS向大汗腺分化的观点[1]。既往报道脂肪组织在大汗腺型中较多见[1],本组病例也仅在大汗腺型中出现脂肪细胞,而小汗腺型中未见。MTS与唾液腺多形性腺瘤在组织学上相类似,但多形性腺瘤很少出现毛囊或皮脂腺分化,这有利于两者的鉴别。

MTS皮肤镜下可表现为,黄色均质无结构区,周围点状、线状毛细血管扩张,局部不规则均质褐色色素沉着[5]。但仅为个案报道,关于MTS特征性的皮肤镜表现还需要参考更多样本进行总结,从而更有利于无创诊断。

MTS临床少见,误诊率高,本组病例中仅有1例临床拟诊为MTS。临床中易误诊皮肤纤维瘤、表皮样囊肿、钙化上皮瘤等。皮肤纤维瘤常发生于四肢外侧,特别是小腿伸侧,主要表现为褐色圆形或卵圆形坚实结节,表面平滑或粗糙,轻捏皮损时结节常部分下陷而出现酒窝征。表皮样囊肿皮损常见中央孔,在非感染情况下较易推动,必要时可行超声检查,能观察到囊壁及其内部特征性表现洋葱皮样或漩涡状改变。钙化上皮瘤也表现为面部质硬坚实的皮下肿物,但好发于儿童,皮下肿物常呈不规则状,可见“帐篷征”及“跷跷板征”。以上疾病组织病理相对特异,可通过活检相鉴别。

恶性MTS罕见,男女发病率1∶2,常见于51~61岁,易侵犯四肢远端(尤其是足部),临床皮损无明显特征性[6]。目前有报道在恶性MTS中发现PHF1-TFE3融合[7]。在病理学上,与良性MTS相比,在病变区域可见较多病理性核分裂象及异型核、侵犯淋巴管、卫星结节及肿瘤性坏死等,但最可靠的特征是细胞核的显著非典型性[8]。

良性MTS的首选治疗是手术完整切除。恶性MTS具有较高的转移发生率,一般推荐阴性手术切缘的广泛局部切除或Mohs手术[9],同时术前行全身体格检查。由于恶性MTS罕见,目前无大型观察性研究中评估安全切缘的宽度。一般情况下,恶性附属器肿瘤临床切缘可取1~2 cm[10]。经广泛局部切除或Mohs手术治疗的恶性附属器肿瘤,局部复发率为10%~50%[11,12]。因此,术后需要随访以监测复发。

综上所述,MTS多来源于大汗腺。男性较女性多见。在临床中,青中年患者面部淡红色或肤色坚韧肿物需考虑皮肤混合瘤,需完整切除并行病理证实。