江西东乡铜矿Ⅴ矿体特征分析

2021-01-08吴皇胜

吴皇胜

(江西铜业集团地勘工程有限公司,江西 德兴 334224)

1 引言

钦州—杭州结合带是我国重要的铜(金)多金属成矿带,沿带发育有一系列的大中型多金属矿床,如德兴铜矿、银山铜金多金属矿和东乡铜矿等。江西东乡铜矿是一个以铜为主,共(伴)生有硫、铁、钨等的多金属矿床。前人曾对东乡铜矿的地球化学特征[1]、流体包裹体[2]、控矿构造[3-4]、岩浆岩年龄[5]和成矿时代[2,5]等进行了研究,探讨了矿床成因、成矿规律[6-7]和矿床形成时代。本文在充分利用前人已有资料的基础上,通过分析研究Ⅴ矿体最新的探矿数据,研究分析矿体在纵向和水平方向上的空间分布规律,结合岩浆岩、构造等控矿因素,初步总结矿体地质特征及矿化富集规律,推测可能的探矿方向。

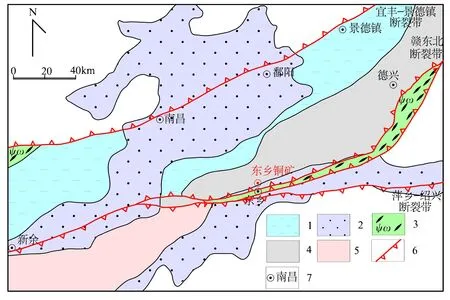

2 区域地质概况

东乡铜矿位于钦—杭结合带北东段的赣东北地区(图1),赣东北深大断裂和萍乡—广丰深大断裂带的交汇处,万年推覆隆起南侧。区内构造十分复杂,褶皱和断裂构造十分发育,褶皱分为双桥山群构成的北东-北东东向基底褶皱和北东-北东东向盖层褶皱[4]。区域岩浆活动频繁强烈,具有多期次特点,以燕山期火山活动为主[5]。

3 矿区地质特征

3.1 地层

矿区内出露地层较简单,从老至新分别为新元古界万年群牛头岭组(pt31an)、上泥盆统-下石炭系华山岭组(D3-C1h)、下石炭系梓山组(C1z)、上石炭系黄龙组(C2h)、上白垩系河口组(K2h)及第四系(Q)。

图1 东乡铜矿区域地质简图

(1)新元古界万年群牛头岭组(pt31an):出露于矿区西北部,呈北东走向,倾向南东,主要岩性为一套深灰、青灰色、灰绿色,风化后呈灰黄、紫红色绢云黑云千枚岩、粉砂砂质千枚岩、凝灰质千枚岩夹含锰条带状千枚岩等,与上覆地层不整合接触。

(2)上泥盆统-下石炭系华山岭组(D3-C1h):出露于矿区西北部,呈北东走向,倾向南东,主要岩性为紫红色薄层粉砂岩、砾岩,砂砾岩互层,夹黄绿色、灰白色粉砂岩等,与上覆地层不整合接触。

(3)下石炭系梓山组(C1z):出露于矿区中北部,呈北东走向,倾向南东,主要岩性为深灰色砂砾岩夹泥岩、碳质泥岩、石英砂岩夹泥质灰岩和砾岩等。铜硫矿体主要赋存于梓山组上段地层中。

(4)上石炭系黄龙组(C2h):出露于矿区中部,呈北东向展布,倾向南东,主要岩性为灰色厚层状块状灰岩、白云质灰岩、紫红色薄层粉砂岩、灰白色石英砂岩夹粗砂岩、粉砂岩、灰白色钙质砂岩夹泥岩等,与上覆地层不整合接触。铜硫矿体主要赋存于黄龙组下段地层中。

(5)上白垩系河口组(K2h):分布于矿区南部,被大面积第四系覆盖。主要岩性为紫红色钙质砂质砾岩、钙质含砾砂岩、钙质砂岩夹粉砂岩等,与上覆地层不整合接触。

(6)第四系(Q):第四系地层主要分布于矿区南部、河谷两侧及山间沟谷附近,为砂、砾石红土与现代残积物、坡积物及冲积物。

3.2 构造

东乡铜矿位于赣东北深大断裂和萍乡-广丰深大断裂带的交汇处,受赣东北深大断裂及其次级断裂控制,区内构造十分发育,以断裂构造为主,规模大小悬殊。根据断裂走向主要分为北东向、近南北向和北西向,其中以北东向断裂最为发育(图2)。

(1)北东向断裂:是区内规模最大、发育程度最好、自北向南贯穿全区的一组断裂,控制铜硫矿体及脉岩的分布,为区内控岩、控矿和容矿的主要构造。断裂长数百米至数千米不等,整体走向北东50°~60°,倾向南东,倾角30°~50°。

(2)近南北向断裂:分布于矿区北部,规模较小,多切割矿体和岩体。断裂长数米至几十米不等,整体走向350°~15°,倾向南东,倾角中等至陡倾斜。

(3)北西向断裂:分布矿区中部及西部,规模较小,多切割矿体和岩体。断裂长数米至几十米不等,整体走向290°~330°,倾向不一,倾角陡倾斜。

图2 东乡铜矿矿区地质简图

3.3 岩浆岩

矿区内岩浆岩发育,具有多期次特点,晋宁期、海西-印支期及燕山期均有不同程度的岩浆活动,其中燕山期岩浆最为强烈[3]。区内燕山期中酸性侵入岩分布较广,位于矿区中北部,为浅成相-超浅成相的花岗闪长斑岩及石英斑岩,基本沿断层走向呈脉状、扁豆状顺层产出,与断层走向和矿体展布方向一致,在空间上与矿体关系十分密切。

根据蔡逸涛对侵入岩和成矿年龄的研究[5],块状矿石石英中流体包裹体Rb-Sr等时线年龄为161.8±9.6 Ma(MSDW=1.3),花岗闪长斑岩样品的锆石U-Pb定年结果为164±2 Ma到160±1 Ma,成矿年龄与花岗闪长斑岩的形成时代较为一致,成矿物质、成矿流体来自于燕山期侵入岩,铜矿主体成矿期应为燕山期。

4 矿体特征

东乡铜矿矿床呈北东向带状展布,由6个铜矿体、5个硫矿体、4个铁矿体(铁帽)和8个钨矿体所组成,是一个以铜为主的综合性矿床。在空间分布上,自上而下依次为铁钨矿体-次生富集铜矿体-原生铜硫矿体,除部分铁钨矿体地表有露头之外,所有原生铜硫矿体均未出露地表,属隐伏矿体。铜矿体以Ⅰ、Ⅴ、Ⅶ号矿体为主,三者占矿床总储量的95%以上。

铜硫矿体主要分布在15~85线之间,长约1 200 m,控制矿体标高-600~+50 m,走向北东40°~60°,局部波状弯曲,倾向南东,倾角35°~45°。矿体赋存于上石炭统黄龙组(C2h)地层中,矿体产状与地层产状基本一致。矿体总体上呈现为浅部连续性好,倾角40°~50°,呈似层状,深部连续性较差,倾角变缓,呈透镜状、豆荚状,膨大缩小、分支复合、尖灭再现特征明显。

铜矿体矿石类型主要为黄铜黄铁矿石,少量黄铁黄铜矿石。矿石矿物主要为黄铁矿、胶黄铁矿、黄铜矿、方铅矿、闪巧矿、辉铜矿、斑铜矿、辉钥矿、赤铁矿等;脉石矿物主要为石英、斜长石、方解石、绿泥石和绢云母等。

围岩蚀变以硅化为主,次为绢云母化、碳酸盐化、黄铁绢英岩化和绿泥石化,为中低温热液蚀变。

4.1 铜品位垂直纵投影等值线图

本次收集整理Ⅴ铜矿体(铜资源占比约51%)-660~+30 m钻孔及坑道探矿质量点199个,绘制了矿体铜品位垂直纵投影、厚度垂直纵投影和水平投影等值线图,研究分析矿体的空间展布形态、分布规律及铜的富集规律,为下一步找矿方向提供依据。

矿体铜品位的变化最能体现铜元素的运移、赋存及富集规律。从Ⅴ铜矿体铜品位垂直纵投影等值线图上可以看出(图3):矿体整体沿走向自北向南、由浅至深呈U型或马鞍状分布,总体上矿化较连续稳定。15~47勘探线之间矿体赋存标高逐渐减小,矿体多有膨大缩小、尖灭再现的现象,并见有数个无矿天窗,矿化连续性较差。47~71勘探线之间矿体赋存标高逐渐增加,矿化连续稳定,55~63勘探线间深部仍有矿化,等值线未封边。-300~+30 m标高区间内,等值线分布较密集,铜品位变化幅度较大,并出现数个铜品位高值区。-660~-300 m标高区间内,等值线分布及变化都十分平缓均匀,铜品位变化幅度小。矿体沿走向总体呈现为北部膨大缩小、尖灭再现特点明显,中部及南部矿化连续稳定。垂向上矿体表现为“上富矿、下贫矿”的特点,浅部出现多个铜品位高值区,深部铜品位较小。

综上所述,矿体成矿物质是由南向北沿断裂及裂隙通道呈一定角度向上运移,整体矿化较连续稳定,并在-300~-100 m标高区间内富集形成多个铜品位高值区。Ⅴ铜矿体探矿工程控制程度高,等值线基本完全封边,只有55勘探线深部及71勘探线南侧有矿化,等值线未封边,可能具有一定找矿前景。

图3 Ⅴ矿体Cu品位垂直纵投影等值线图

4.2 真厚度垂直纵投影等值线图

矿体是受断裂构造控制的层控型矿床,矿体厚度与断裂及裂隙的分布范围、发育程度及产状变化有关,通过分析矿体厚度的变化可以侧面反映断裂、裂隙及含矿地层的分布范围和产状变化。从Ⅴ铜矿体真厚度垂直纵投影等值线图可以看出(图4):矿体真厚度等值线图形态与铜品位基本一致,整体呈U型或马鞍状分布。15~47勘探线之间矿体赋存标高逐渐减小,等值线分布较均匀,变化较大,厚度膨大缩小特征明显。47~71勘探线之间矿体赋存标高逐渐增大,等值线分布及变化较均匀平缓,厚度随标高增加而减小,71勘探线以南等值线未封边。矿体总体呈两侧薄、中间厚的形态,并出现有数个厚度高值区,大部分厚度高值区与铜品位高值区未叠合,无明显的对应关系。

综上所述,厚度变化程度能侧面反应断裂及裂隙发育的区域,大部分厚度高值区与铜品位高值区未叠合,矿体真厚度与铜品位无明显的相关性。

4.3 铜品位水平投影等值线图

为研究Ⅴ矿体的空间展布形态、分布规律及成矿物质运移方向,本次根据探矿质量点揭露的赋矿标高,分别按-100、-200、-300、-400、-500和-600 m标高制作铜品位水平投影等值线图(见图5)。从图5可以看出,Ⅴ矿体总体由深至浅、南东至北西方向逐步分布,走向北东,倾向南东,为缓倾斜-倾斜矿体,矿化较连续稳定,见有多个无矿天窗,在水平及垂向上分支复合、膨大缩小的特点明显。矿体由深部向浅部侵入,规模逐渐变大,并在-400 m标高矿体规模达到最大,长度约1 400 m。在-400 m标高39~47勘探线位置矿体开始形成分支,间距逐渐增大,于-300 m标高间距达到最大,形成南北两段式矿体。南段矿体于-300~-200 m标高区间内逐渐停止向上延伸并消失。北段矿体在向浅部延伸的过程中,再次形成分支,并于-100 m标高矿体复合。铜品位等值在-300 m标高以上分布密集,出现数个铜品位高值区,-300 m标高以下分布平缓均匀,未出现高值区,与铜品位垂直投影图的“上富矿、下贫矿”特点一致。

图4 Ⅴ矿体真厚度线垂直纵投影等值图

图5 Ⅴ矿体铜品位-600~-100 m水平投影等值线图

根据矿体在空间位置及铜品位变化的情况,可推测成矿物质由深部向浅部、南东向北西沿断裂及裂隙运移,经历多次膨大缩小、分支复合,在浅部次生富集形成富矿体。

4.4 真厚度水平投影等值线图

从Ⅴ矿体真厚度水平投影等值线图(图6)可以看出:厚度等值线分布形态与铜品位水平投影等值线图基本一致,厚度等值线分布密集,起伏变化较大。矿体厚度高值区从-600 m标高43线向上延伸至35~47勘探线,南矿段延伸至-400 m标高67线,北矿段延伸至-200 m标高27~31勘探线。厚度高值区纵向上由深至浅均匀分布,水平方向上主要分布于31~59勘探线之间。结合铜品位与真厚度水平投影等值线图对比分析:-200 m标高真厚度高值区与铜品位高值区分布位置叠合,对应关系明确;-300 m标高真厚度高值区与铜品位高值区分布位置有明显的错距,对应关系不明显;-600~-400 m标高区间内出现多个厚度高值区,而铜品位分布均匀,无高值区,两者无明显对应关系。

图6 Ⅴ矿体真厚度-600~-100 m水平投影等值线图

断裂及裂隙是容矿的主要构造,厚度变化情况能侧面反映断裂及裂隙发育程度。根据矿体厚度高值区的分布情况,可推断31~67线之间断裂及裂隙十分发育。矿体厚度变化与铜品位无明显的相关性,与断裂及裂隙发育程度相关。

5 结论

(1)成矿物质由深部向浅部、南东向北西沿断裂及裂隙两侧延伸,形成U型或马鞍状的Ⅴ矿体。受断裂及裂隙的影响,矿体膨大缩小、分支复合的特点明显。深部铜品位均匀且较低,浅部发生富集形成铜品位高值区,具有“上富矿、下贫矿”特点。

(2)Ⅴ矿体厚度高值区纵向上深浅分布均匀,水平方向上主要分布于31~67线之间,与断裂及裂隙发育程度相关,与铜品位无明显相关性。

(3)据Ⅴ矿体勘查情况,勘查工程布置合理,控制程度较高,矿体延深情况清晰,边深部矿体基本封边,只有55线深部及71线南侧有矿化,未封边,可能有一定的找矿前景。

(4)根据现有研究,燕山期花岗闪长斑岩的形成时代与成矿年龄较为一致,寻找燕山期花岗闪长斑岩将是矿区找矿研究突破口。