整合重组:实现数学教材结构合理化

2021-01-07邢锡杰

邢锡杰

(抚顺市顺城区大自然小学)

当下的小学数学教材与之前的相比,呈现方式更加多元,思想方法更加凸显,教学内容更加丰富。《义务教育数学课程标准(2011年版)》提出,教师要“有意识、有目的地对课程进行有效开发和整合,以更好地开展小学数学教学”。科学技术的迅猛发展,知识技能的大量被需求,先进教育思想的不断涌入,也推动着小学数学教学的变革。随着新一轮课改的持续推进,“整合”已经成为课改中的一种新思路。因此,我们对数学教材要进行深入研究和分析,充分挖掘、整合、调整,进而提升教学效率。

所谓整合就是把零散的东西彼此衔接,从而实现信息的资源共享和协同,形成有价值、有效率的整体。对于小学数学教材来说,其特点是零散的要素组合成相对独立的单元,同一单元内的知识又按照一定的顺序进行编排,通过单元学习,学生易于形成良好的认知结构,所以教材都是按单元呈现的。

融合重组教材要求教师一方面要尊重教材、通览教材,对教材内容进行深入解读,以便在教学中更好地使用教材;另一方面,要对教材内容进行合理地开发和利用,以促进学生持续发展为目标,对教材中相互关联的知识,进行顺序上的调整或者内容上的融合,从而科学、有效地整合,以实现数学教材结构的合理化。

一、课时整合:小处着眼

教材是按一定的顺序编排的,按照教材的顺序进行教学是可以的,但由于时间不同,周围的环境不同,学生的认知水平不同,教师还可以创造性地使用教材,将教学内容进行微调、重组。在实际教学中我发现,有些单元的课时内容就可以根据学情进行重组,以达到教学成果的最优化。

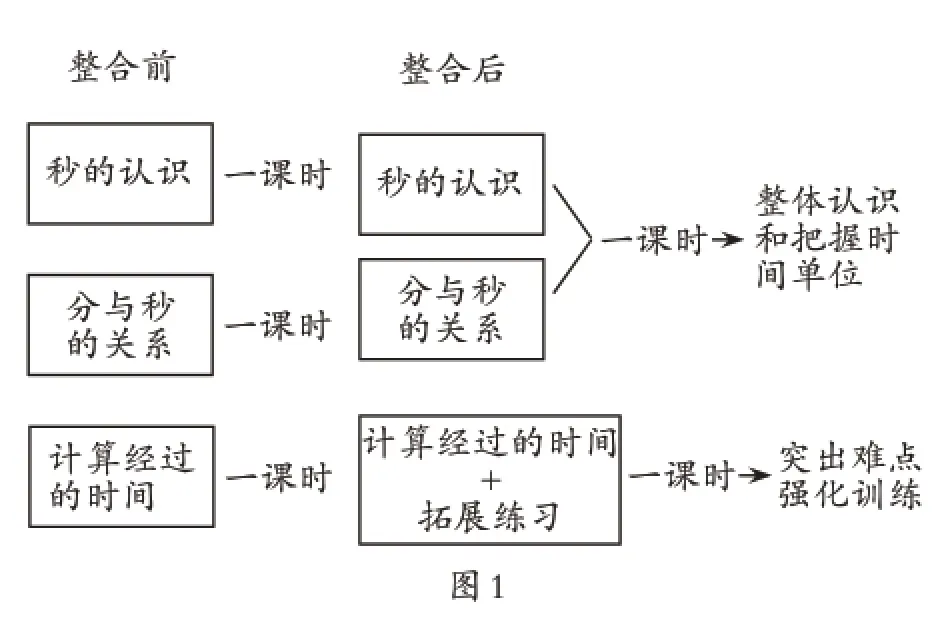

人教版《义务教育教科书·数学》三年级上册第一单元“时、分、秒”需3课时完成教学。在教学中我发现,对秒的认识和分与秒的关系学生比较容易掌握,而计算经过的时间是教学的重难点,各种类型的问题让学生应接不暇,这些问题如果得不到完整的解决,会对学生后续的学习产生阻碍。在深入地思考和实践下,我将秒的认识与例1中分与秒的关系进行了整合。在学生理解了分与秒的关系之后,引发学生思考:“看到1分=60秒,你能想到哪些相关的知识?”进而教学例2,使学生对所学的时间单位有一个整体地认识和把握。然后,用一课时进行例2的教学及拓展应用,以突破难点,学以致用。教材中原有的课时安排、我整合后的课时及内容安排如图1所示。

二、单元整合:寻找关联

课时之间可以重组,那么单元之间是不是也可以重组呢?答案是肯定的。同册教材往往安排了相同内容的单元,如表内乘法(一)和表内乘法(二),万以内的加法和减法(一)和万以内的加法和减法(二)等,这些知识之间既有联系又有不同。找到他们的衔接点有效

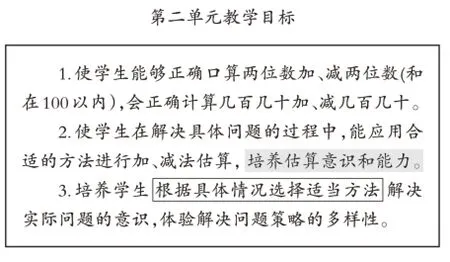

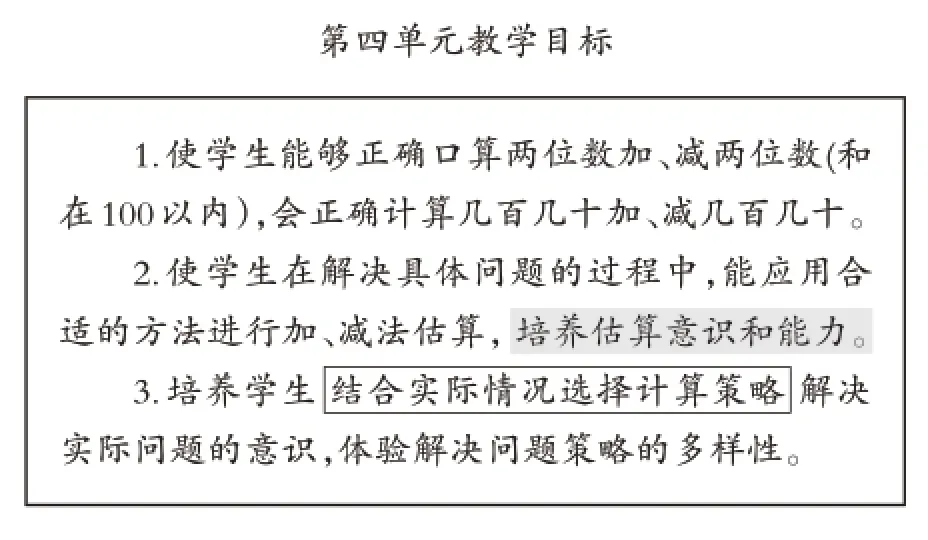

两个单元都注重学生估算意识和能力的培养。不同点是第二单元侧重根据具体情况选择适当方法解决实际问题,第四单元侧重结合实际情境选择计算策略。

我们再来看教材中的具体例题,第二单元的例4创设了六个年级的学生同时看巨幕电影的问题情境,学生通过分析“坐得下吗”,明确解决这个问题需要用估算的方法。

第四单元的例4以表格的形式呈现购物情境,通过两个问题引导学生要认真分析具体情况,再灵活选择估算还是精算的解决策略。

实际上,在生活中我们解决问题的时候,首先思考的是计算策略的选择,也就是需要用估算还是精算解决问题,是明确解决问题的策略之后,再研究如果需要估算怎样估算的问题。那么,显然教材在这方面的编排是倒置的,而且两道例题也有重复的地方。我通过深入解读教材,分析对比,搜索到了两个单元间的内容关联,对教材进行了大胆地创新和整合。教学中,我创设了学生喜闻乐见的趣味运动会的情境,通过乒乓球比赛的座位问题,解决了原教材中两个例题中的不足。然后,先明确计算策略,再解决估算方法的问题。这样,既完成了原有的教学内整合,既能节省时间又能高效地完成教学任务。

人教版《义务教育教科书·数学》三年级上册第二单元是“万以内的加法和减法(一)”,第四单元是“万以内的加法和减法(二)”。两个单元都有解决问题的教学,他们有什么相同点,又有什么不同呢?这两个单元的教学目标如下所示:容,又节省了时间。

第二单元“表内除法(一)”用2~6的乘法口诀求商,第四单元“表内除法(二)”用7~9的乘法口诀求商。这两个单元在编排结构上几乎一致,都是一幅图,两个算式,一句口诀。赞可夫曾说过:“对所学知识内容的兴趣可能成为学习动机。”如果在这两个单元的教学中,每一节课教师的教学方法和学生的学习方式都一成不变,那么学生也会失去学习的兴趣。这样的课程教师不爱上,学生学起来更是觉得无聊。所以,可以把这两个单元的内容整合在一起,制定单元整合计划,分配课时目标,这样更利于口诀求商的完整性,更利于学生从整体上认识口诀的价值与作用。

三、版块整合:理解概念

小学数学教材是按由浅入深、由易到难、循序渐进、螺旋上升的原则编排的,同一内容,年级不同,要求也不同。作为教师,要找准册数不同但版块相同的内容梳理整合,通过梳理整合,使学生了解知识的承接、联系、异同和外延。

三年级学生的空间观念和空间思维能力仍比较薄弱,学习差异也比较明显。空间观念较强的学生能灵活运用知识解决简单的实际问题,而空间观念较弱的学生往往一知半解,有的能说出公式,但不能灵活运用公式解决问题;有的概念不清晰,导致求图形的周长与面积公式混淆。究其原因是学生头脑中对周长与面积概念的本质缺乏正确和深刻地理解。

人教版《义务教育教科书·数学》三年级上册第七单元“长方形和正方形”第86页的例5是一个自主探究解决问题的例题,三年级下册的“面积”单元第75页的第11题是探讨长方形面积和周长关系的一道习题。我们可以将他们整合在一起设计一节集综合复习与规律探索为一体的概念内化课。教学中可以围绕表格、图形,在概念的对比、图形的对比、数据的对比中层层深入,使学生不断经历变与不变的归纳过程,发展空间观念,为学生今后的进一步学习夯实基础。

四、主题整合:构建内容群

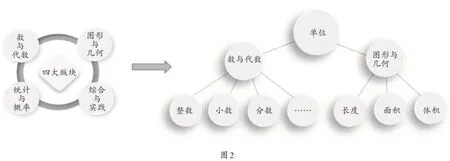

数与代数、图形与几何、统计与概率、综合与实践是小学数学的四大版块。六年级毕业前的整理和复习,我们可以开展以“单位”为联想主题的系列复习课,将“数与代数”领域的整数计数单位、小数计数单位、分数计数单位,以及“图形与几何”领域的长度单位、面积单位、体积单位等相关内容,构建“单位”主题下的内容群,以促进学生加强对“单位”这一度量标准的整体认识。(如图2)

五、学科整合:丰富课程内容

新课程改革特别强调各学科都要力求与相关学科相互融合,丰富课程内容,跨越学科之间的鸿沟,最大限度地体现知识的整体面貌。这就要求我们应深入挖掘可利用的资源,找准契机,有效整合。

如在方向与位置的教学中,可将辨认八个方向的内容与科学课利用磁铁的性质,制作简易指南针,正确使用指南针,用指南针确定方向的内容有机整合。在分数大小及比例的教学中,可以将相关知识与中国古琴(七弦琴)弦长的确定有机整合,使学生感受音乐与数学的相互渗透和相互促进。此外,还可以通过欣赏清代女诗人何佩玉的“一”字诗,清代伦文为苏东坡《百鸟归巢图》所题的数字诗,西汉卓文君的数字镶嵌诗等,体验数字入诗的独特韵味,感受诗与数学的情趣之美。

教育家陶行知曾说过:“与时代俱进,才能做一个长久的、现代的人。”作为一名数学教师,要站在时代的前沿,积极投身到课改中,探索数学教学的新方法。学有专长、术有专攻。纵观整个小学数学教学,我们要理解12册教材的所有知识点,在头脑中形成完整的知识体系。只有这样,才能做到无论教哪个年级,都能很好地传道、授业、解惑。当对所有教材内容都了如指掌的时候,整个教材的知识点就不再是随意地捏合,而是在学生认知的前提下,在知识点有效衔接的基础上,进行科学整合。

整合教材,我们要有整体思考的意识,从宏观上把握教学目标,从微观上规划每个课时目标,通过分析、调整、重组、优化等策略,实现教学的最优化和学生核心素养的形成。