基于文献分析的中国当代竹刻研究评述

2021-01-07游天梅刘静芝

周 曼 游天梅 刘静芝

(湖南工业大学包装设计艺术学院湖南株洲 412007)

竹刻,就是在竹制的器物上雕刻多种装饰图案与文字,使之成型的手工艺术品。赵汝珍在《古玩指南·竹刻》 中高度概括了竹刻的艺术特点,曰:“竹刻者,刻竹也。其作品与书画同,不过以刀代笔,以竹为纸耳。” 之后许多文人墨客 “以刀带笔”,使得竹刻不断发展,集 “诗、书、画、工”于一体,逐渐成为一种专门的工艺。

为探索中国竹刻艺术的发展轨迹,推动竹刻工艺的创新与传承,本文利用中国知网以“竹刻” 为关键词系统检索了1959 年至2020 年10 月底正式发表的有关竹刻的文献,剔除其中非研究性、重复发表以及与竹刻不相关的文献,整理出具有研究价值的期刊与硕士论文,在系统分析文献的基础上,总结了中国竹刻研究的发展现状及存在的局限性,提出竹刻今后的研究空间和发展趋势。

1 中国竹刻研究现状

分析检索的文献可见,2005 年之前发表论文数量较少,随着中国非物质文化遗产 (简称 “非遗”) 申报工作大规模开展之后,一些以竹刻为研究对象的民间文化科研课题相继立项,相关论文数量随之上升,竹刻研究进入更专业的学理式研究阶段。从先行研究者来看,王世襄先生为推动竹刻传承四处奔走,研究成果多次被引用,为后来研究者提供了珍贵的资料参考,对后世影响深远。

1.1 竹刻研究文献的时间分布

检索结果显示,1959 年至2020 年10 月共有280 篇竹刻研究文献,包括期刊文献267 篇(其中有辑刊18 篇,学报论文15 篇),硕士论文13 篇。根据文献发表的年度,可大致将竹刻研究划分为3个阶段: 1959—2003 年、2004—2011 年和2012 年至今。在第1 阶段,44 年间只发表文章45 篇,占文章总量的16%,表明此期间竹刻研究未受到重视。第2 阶段,7 年间发表文章66 篇,占文章总量的24%,表明竹刻研究迎来了发展机遇,具体体现在:一方面,中国在2004 年正式加入联合国《保护非物质文化遗产公约》,非物质文化遗产保护行动展开;另一方面,自2005 年开始大规模组织申报非物质文化遗产,非物质文化遗产名录不断完善;另外,《中华人民共和国非物质文化遗产法》 于2011 年颁布实施,并倡导“非物质文化遗产进校园”,确立以学校教育的形式来传承和保护非物质文化遗产,由此,各大高校设立竹刻研究课题,高校研究者结合专业课程,加强调研,挖掘文化内涵,摸索传承路径,使得竹刻艺术传播更广、研究内容更深入。第3 阶段,2012 年以来每年发表的文章数量增长迅速,共有169 篇,占文章总量的一半以上;2012 年被称为“后申遗时代” 起步之年[1],非物质文化遗产保护工作开始跨入理性期,是总结和学理的提升阶段,国家对非物质文化遗产的保护和传承明确提出了具体措施,有关竹刻的研究与时俱进,不再局限于当前,还面向未来,着眼于多角度、多方向研究,更为全面地探索竹刻的艺术表现。

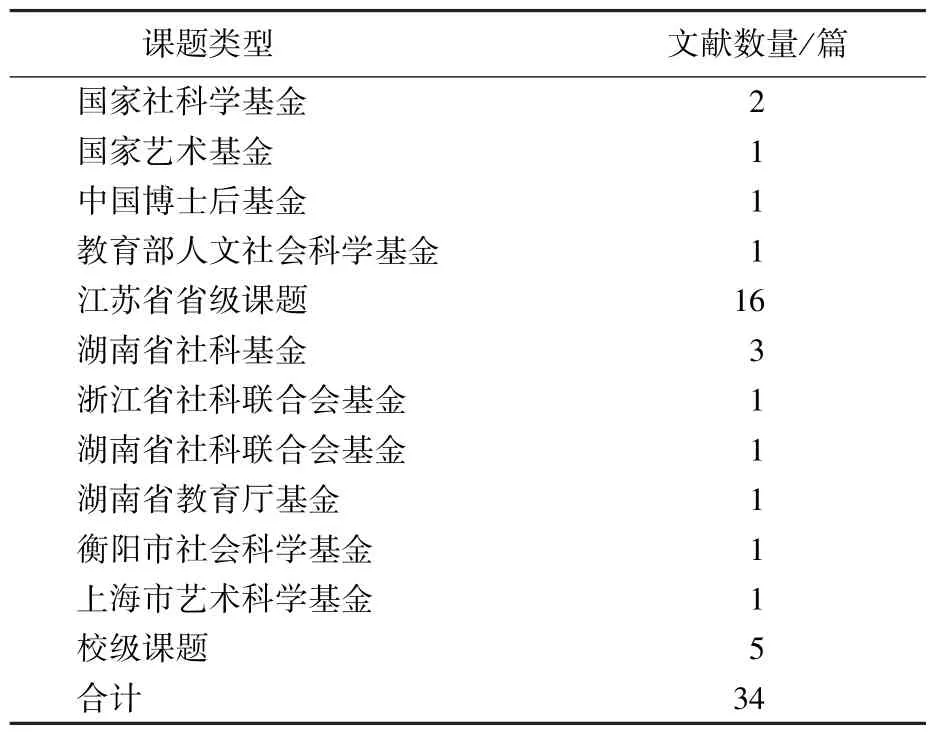

1.2 竹刻研究文献的资助课题

随着竹刻工艺作为一种非物质文化遗产日益受到重视,相关的各级科研主管部门纷纷立项支持竹刻研究,相关研究成果逐渐增多,一批研究层次较深的论文显现出来。分析文献可知 (表1),标注有项目资助的文献共34 篇,占文献总量的12%。其中,江苏省资助的项目发文较多,占项目资助文献的47%,显示出明显地域性特征;国家级项目资助的文献仅占项目资助文献的15%,表明在国家层面需加强研究资金的投入,增加国家级课题立项,为具有地域特征的竹刻流派保护和传承研究创造必要的资金支持,培养一批新时代的青年竹刻研究者,使竹刻艺术走上可持续发展道路。

表1 资助竹刻研究的课题类型

1.3 竹刻研究文献发布的主要载体

文献发表的平台在一定程度上可反映成果的权威性与传播广度。分析文献可知,竹刻研究成果主要以期刊及硕士论文的形式发表,又以期刊论文发表的形式最多,共267 篇,占文献总量的95%。其中,有18 篇文献是以辑刊的形式集中发表,也有不少文献发表在《装饰》 《收藏家》 《美术观察》 等行业内的权威期刊以及大学学报上,这些文献研究深入,具有较强的学术价值,对于竹刻学科的发展有着重要的意义。硕士论文共13 篇,作者单位具有鲜明的地域性,包括苏州大学(3 篇)、中南林业科技大学(3 篇)、湖南工业大学(2 篇)、江南大学(2篇)、南京艺术学院 (1 篇)、湖南师范大学 (1篇)、集美大学(1 篇),均为南方高校;其中江苏、湖南省域内的高校学位论文数最多,说明竹刻研究区域范围较小,需进一步扩大区域,让更多的高校涉足竹刻研究。

1.4 竹刻研究者身份

依据竹刻文献作者所属的机构及主要从事的工作将竹刻研究者划分为专业型、学者型、高校型3 种类型。分析文献可以看出,竹刻研究者呈现出由民间向高校发展的趋势,竹刻研究逐步成为高校特色教育的一部分。较早关注竹刻的学者有: 上海博物馆研究员施远、国家级文物研究员王世襄、高级工艺美术师徐华铛等,这些学者均学识渊博、文化底蕴深厚,且长期研究竹刻,其研究成果具有很高的价值。一些竹刻技艺的专业人士是竹刻研究的重要力量,如江苏无锡的“张氏竹刻” 传承人乔锦洪、江苏苏州非遗竹刻艺术传承人张泰中、浙江民间艺人叶瑜荪等,均有竹刻研究文献发表,这类“匠人” 研究者或家族传承,或拜师学艺,或自学成才,将自己的热爱凝聚于竹。若是越来越多“匠人” 参与研究,将成为推动竹刻艺术传承与发展的直接力量。

近年来,一些高校的研究者加入了竹刻研究行列,如江南设计学院的于帆(5 篇)、无锡城市技术学院的马永伟(4 篇)、南京师范大学中北学院的陆原(3 篇) 等,但这些高校型研究者的竹刻研究工作通常缺乏持续性,往往是完成一个课题后便转向了其他领域。

2 竹刻研究的主要内容与局限性

竹刻研究的内容范围较为广泛,涉及工艺制作、历史渊源、民俗文化、传承创新等方面,但在研究方法和研究内容上仍存在一定的局限性。

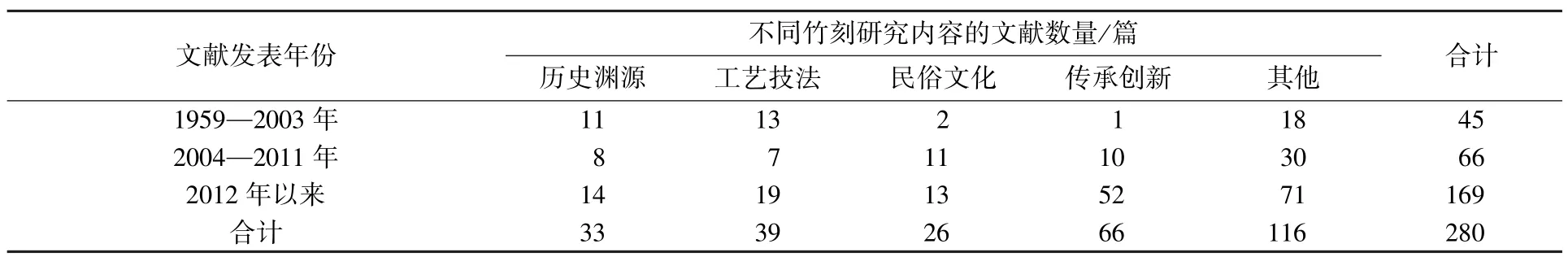

2.1 竹刻研究文献涉及的领域

作为民间工艺美术的分支,竹刻研究视角主要关注于历史渊源、工艺技法、民俗文化、传承创新等。从研究涉及内容来看(表2),竹刻技艺的传承创新是研究者最关注的内容,竹刻的工艺技法、历史渊源也是研究者关注的重点。由此表明,研究者更多地重视寻求新路径来保护和传承竹刻艺术。

表2 竹刻研究内容涉及的主要领域

2.2 竹刻研究的局限性

一是在技法方面,对于整理记录、防腐处理方面的研究不多。分析文献可见,在竹刻研究成果中,多有记录选材与工艺,却少有通过详细的归纳整理来直观体现竹刻的工艺流程。为弥补这一不足,研究者应利用田野调查法,深入走访各地“竹刻人”,通过拍照、录音、录像、笔记等方式详细记录,通过整理、讨论、分析,利用思维导图总结成果;也可出版以图文方式记录有详细过程的专著。在竹刻文献中对于如何延长竹刻成品使用寿命的研究也少有涉及,这就需要加大对竹材防腐方面的研究支持,鼓励相关企业、民间发明家、专业研究者等在绿色环保的前提下探索有效的竹刻制品防腐处理方法;同时也需大量查阅古籍,结合传承人的经验,研究竹刻制品的保存条件。

二是在审美方面,竹刻作品缺乏创新及竹刻自身的特点。竹刻艺术受书画审美标准影响,浸润了文人阶层的审美情趣,多刻成文人用品,如笔筒、臂搁、扇骨等,题材多是照搬已有的绘画、书法题材,过于追求表达书画家的审美观念,缺乏融入自己的见解,无法表达竹刻最初的意蕴,现代著名竹刻家金西崖感叹: “竹刻与书画多相通之处,雕刻为立体艺术,代之以平面艺术,刻中书画之意趣多于雕刻,竹刻岂能成为书画的附庸!”[2]。刻竹者需集多种修养于一体,对雕刻内容有独特见解。

三是在民俗内涵方面,竹刻艺术是雅俗文化与民间艺术之间的融合与传递,具有宗教性、文人性、民间性、地域性等特征,历史悠久。远古时期,先民对竹产生了丰富的联想,把竹作为祭祀的工具和平安的祈物,奉竹图腾为图腾崇拜、生命崇拜,以及自然神灵崇拜的象征物[3],竹被视为祥瑞之物。现如今,竹刻艺术受到来自大众文化、流行文化、外来文化的冲击,表达民俗 “核心” 内涵方面缺乏。一方面,需吸收传统思想的优秀精髓,了解先前的民俗表达;另一方面,需立足于现在,探寻竹刻在不同地区、不同时期、不同领域之中存在的差异,而最高效的方法便是对比研究法。文献分析显示,在竹刻研究中,对比研究法运用还较少,仅有4 条有效结果[4-7]。有比较才更能突出竹刻艺术中各自的特点,在遵循竹刻发展客观规律的前提下,探讨同类竹刻文化一般与个别的关系,重视区别与联系,为今后的竹刻研究提供新方向。

3 竹刻未来的研究空间

竹刻研究发展至今,从少有人关注到领域内研究的热点,走过了一条相对漫长的道路。虽然研究视角丰富,但在树立特色“品牌” 方面还十分欠缺。为了加大对竹刻艺术的研究,可以从心理学、传播学、教育学、社会学等方面多角度、多方向推进。

从心理学角度来看,基于消费者的消费心理分析,近年来的消费热点是对绿色健康、节约环保、自然简朴的追求。竹子是一种生长迅速、再生能力很强的自然材料,符合绿色发展理念,所设计的竹类产品应依据其自然形态来演变雕刻,既可保存“原汁原味”的自然生态特性,又有朴素之美,可以顺应发展潮流,走在时尚前沿,形创新竹刻设计。比如,将雕刻有精致纹饰的竹刻部件镶嵌在走秀的时尚单品中,形成系列产品,利用品牌效应使竹刻展现在国际舞台上。

从传播学角度来看,利用新媒体技术传播竹刻是最为快捷、高效的方式。可以有效利用互联网的传播速度与广度,发展竹刻文化创意产业,其外延十分丰富,囊括艺术设计、影视表演、动漫、网络娱乐、出版、文物交易以及各种手工艺品和非物质文化遗产等,将文创产业视为一种联动机制[8],使竹刻展示更加数字化,同时倡议创建专门的公众号或开发应用APP,打造一个集资讯推广、线上商城、课程学习、资料查询、视频浏览、活动预约等为一体的线上平台。有了这样的平台,一是便于随时更新消息,使竹刻领域的相关信息及时传递到普通大众中;二是可帮助竹刻产品的营销;三是为竹刻爱好者提供更便利、更直观的学习途径;四是通过策划诸如亲子互动、开发情侣珍贵纪念品等活动,为实体的“民间博物馆” “竹刻工作坊” 等提供线上预约手工体验活动的平台。一方面,这些措施贴近当代人的生活,普通民众能贴近竹刻艺术,感受竹刻魅力,从而引发兴趣,自觉参与学习;另一方面,作为一种新时代的传播方式,文创产业的发展增加了竹刻的传播人群,促进了竹刻的保护与传承。

从教育学角度来看,将竹刻知识编入幼儿园与中小学读物中,以故事、绘画形式介绍竹刻艺术,从小培养孩童对于竹刻的兴趣。同时,重视高等教育,专科职校、高等院校作为专业人才的摇篮,学生综合素质好,有深厚美术功底的人才众多,对于复杂的竹刻工序能较快掌握,这些是学习竹刻最重要的先决条件。对于高校而言,要注意理论素养与专业素养的培养,为刻竹打下扎实基础,还要重视开设特色竹刻课程,加强实践调研,设立专门教室,完备相关设施;以“非遗入校园” 为契机,与传承人建立合作关系,将传统文化引入课堂教学。通过这些措施,可拓宽研究人员的年龄层次,提高竹刻技艺在年轻群体中的普及程度。

从社会学角度来看,随着非物质文化遗产主导层面的上移,民间文化由一个自律体系转为一个关系性网络,这种关系性应该体现在申报竹刻非物质文化遗产的工作中,还应该体现在国家、地方传承人等保护与传承的主体角色中[9]。日用器皿、居住房屋的软装等,无一不为竹刻提供创新载体,但是也不能片面追求标新立异,要避免为了追求经济效益而使机械完全取代手工,导致竹刻人无处就业、竹刻技艺后继无人的局面。

总之,竹刻研究今后应加强竹刻技艺与其他学科领域的交叉研究,关注传承技艺的重点与难点问题,积极打造竹刻品牌,与时俱进,抓住机遇与挑战,让中国竹刻成为一张享誉国际的靓丽名片。