毛竹林下立体栽培黑木耳生长与品质

2021-01-07温晓芸廖鹏辉

郑 蓉 温晓芸 杨 杰 廖鹏辉

(1 福建省林业科学研究院福州 350012;2 福建省林业科学技术推广总站福州 350003)

随着竹林下食用菌复合经营模式的兴起,在竹林下栽培适生食用菌品种,可实现竹林增产、增效和改善竹林土壤的作用,有利于竹林绿色可持续发展[1-2]。黑木耳(Auricularia auricular) 是著名药食兼用大型真菌,属木腐菌一种,已有研究表明,黑木耳具有降血糖、降血脂、抗氧化等生理活性,其保健功效来源于其富含蛋白质、氨基酸、活性多糖、粗纤维、维生素、矿物质、磷脂、多酚等多种生物活性物质和营养风味物质,深受消费者喜爱[3]。随着国内代料栽培黑木耳技术不断提高,黑木耳高产菌株选育、高产高效栽培基质和栽培技术的研究众多[4-8],黑木耳的营养价值及食品安全等级也受到关注[9-10]。黑木耳属中温型菌类,在菌丝生长阶段,基本不需要光照,在子实体生长过程中,需要一定散射光,利用竹林下的自然条件栽培黑木耳,不仅提供了保温、保湿环境,而且子实体处于近自然状态下生长,更符合当前消费者对食用菌品质的需求。因此,本研究着重开展不同栽培方式下(竹林下、农田) 黑木耳子实体产量与品质的比较研究,探讨竹菌复合经营对黑木耳生长和养分的影响,为竹林下食用菌栽培模式提供理论参考。

1 研究区概况

试验地设置在福建省三明市尤溪县洋中镇洋边村,地处东经118.50°、北纬26.37°,属亚热带季风性气候,年平均气温19.2 ℃,无霜期295 d,年均降雨量1 650 mm,热量充足,雨热同期,生态环境良好,当地农户种植毛竹和食用菌的经验丰富。试验区土壤为花岗岩母质发育而成的山地红壤,土层厚度100 cm 以上,坡度10°~15°,pH 值为4.5~5.5,竹林立竹度为1 875 株/hm2,平均胸径8.9 cm,平均竹高12.5 m,以笋竹两用为经营目标,采取劈草、施肥等抚育方式。试验当年为春笋小年。

2 材料与方法

2.1 试验材料

黑木耳试验原种为来自三明真菌所的辽宁黑3号,具有抗杂抗病、高产稳产、色黑质优、商品性好等特点。试验栽培菌袋由顺昌新菌都菇业发展有限公司提供,菌袋规格为15 m × 20 cm;培养料采用杂木培养基,由杂木屑78%、麦麸20%、白糖1%、石膏粉0.6%、尿素0.4%混合制成。9 月初接种完成后静置于培养室内培养,待菌丝走满菌袋90%后运送至试验地放置备用。

2.2 试验方法

2.2.1 试验设计

设置2 种不同栽培方式(竹林下袋料栽培、农田袋料栽培)。选择地势较平缓毛竹林和相近环境农田作为试验样地,栽培区水源无污染、排水良好,采取随机区域试验设计,不同栽培方式的样地分别建立3 个20 m × 10 m 的试验小区,栽培前1 个月对各小区进行劈草清理、搭支架。菌袋平均放置量为2 000 袋/667 m2。

2.2.2 试验方法

将已接种的黑木耳菌袋在培养室培养30 d 后待菌丝长满袋。10 月下旬将菌袋放置于栽培环境,对长满菌丝的菌袋进行刺孔,每棒刺孔120~150 个,孔深0.5 cm。竹林下栽培: 距离地面30~100 cm 分别进行拉线挂吊菌袋,每袋间隔10 cm,浇水采用微喷方式,时间选择在早晚;农田栽培: 直接拉线摆放,开好排水沟,按常规出耳方法管理[6-7]。

2.2.3 调查与统计

黑木耳分3 批进行采收,随机选择50 个菌袋,按袋分批次采收、晾晒、称量。每批次随机调查50 朵出耳的长度、宽度、厚度。因第2、3 批次采收时间接近,所以重点测定第1、2 批次黑木耳干品的主要养分和元素指标,包括粗蛋白、粗脂肪、可溶性糖、氨基酸总量、灰分以及钠 (Na)、钾(K)、钙 (Ca)、镁 (Mg)、铁 (Fe)、磷 (P)等矿质元素含量。粗蛋白参照食品国标中凯氏定氮法测定,粗脂肪参照食品国标中索氏抽提法测定,可溶性糖参照蔬菜中铜还原碘量法测定,氨基酸总量利用苏州科铭生物技术有限公司生产的氨基酸含量试剂盒测定(不含脯氨酸),灰分采用灼烧称量法测定,矿质元素采用微波消解-原子吸收分光光度法测定。

使用EXCELL2007 计算试验数据的平均值、标准误差,用IBM SPSS Statistics 22.0 系统进行统计分析,Duncan 新复极差法检测差异显著性。

3 结果与分析

3.1 不同栽培方式对黑木耳生长和形态特征的影响

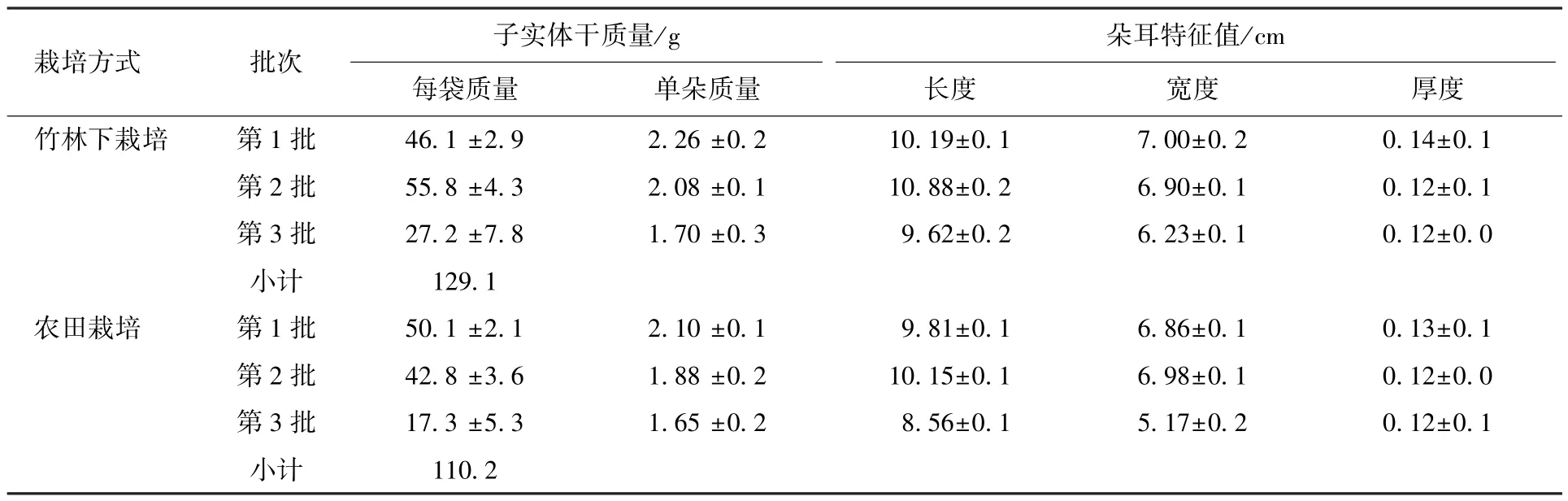

对比2 种栽培方式(竹林下和农田) 的黑木耳子实体的生长指标(表1) 可知,从黑木耳产量分析,竹林下栽培与农田栽培的黑木耳每袋平均干质量分别为129.1 g/袋,110.2 g/袋,前者产量比后者增加17.2%;竹林下、农田栽培的单朵平均干质量分别为2.25 g、1.88 g,前者较后者增加19.7%。从出耳形态特征分析,2 种栽培方式的黑木耳均为朵状,深褐色,但形态特征有一些差异,不同批次的竹林下黑木耳长度为9.62~10.88 cm、宽度为6.23~7.00 cm、厚度为0.12~0.14 cm,朵耳稍厚,耳背密布绒毛,色浅且光泽度好,表层干净,品质优良;农田黑木耳的长度为8.56~10.15 cm、宽度为在5.71~6.98 cm、厚度为0.12~0.13 cm,朵耳厚度中等,色深有光泽,但表层附带杂质较多。从采收时间分析,2 种栽培方式的黑木耳采收批次均为3 批,竹林下栽培的黑木耳第1 批采收时间在12 月底,产量占总产量的35.7%,第2、3 批采收时间在翌年2 月下旬至4 月初,产量占总产量的64.3%,总采收期约90 d;而农田栽培的黑木耳第1 批采收时间在12 月中旬,产量占总产量的45.5%,第2、3 批在翌年1 月底至4 月初,产量占总产量的54.5%,总采收期约100 d。

表1 不同栽培条件下的黑木耳子实体产量

3.2 栽培方式对黑木耳主要营养成分及元素的影响

3.2.1 主要营养成分分析

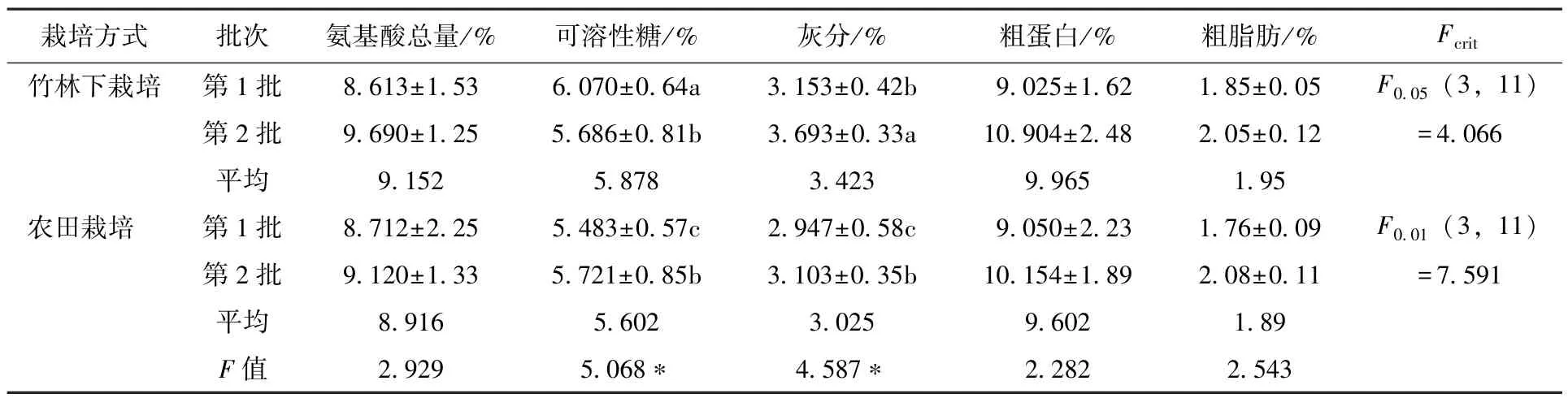

测定分析了2 种栽培方式下各批次黑木耳5 项主要营养成分(表2)。由表2 可知,不同栽培方式的黑木耳干样营养成分各项指标存在着一定差异,氨基酸总量为7.984%~9.815%,可溶性糖为5.434%~6.124%,粗蛋白质含量为7.738%~12.381%,灰分含量为2.72%~4.05%。从不同栽培方式的营养成分含量分析,竹林黑木耳的氨基酸总量、可溶性糖、灰分、粗蛋白、粗纤维均高于农田,分别增加 2.64%、4.92%、13.16%、3.78%、3.17%。从不同采收批次的营养成分含量分析,2 种栽培方式均表现为第2 批黑木耳养分指标优于第1批的变化趋势,其中,除竹林第1 批黑木耳可溶性糖含量为最高值(6.070%) 以外,竹林第2 批黑木耳的氨基酸总量、粗蛋白、粗脂肪含量为最高,分别为9.690%、10.904%、2.05%,灰分含量也达到最大值(3.693%),农田第1 批黑木耳可溶性糖、灰分、粗脂肪含量则为较低,分别为5.483%、2.947%、1.76%。经方差分析(表2),不同栽培方式和采收批次的黑木耳干样之间可溶性糖、灰分指标差异达显著水平。因此,竹林下立体栽培黑木耳具有较高蛋白、碳水化合物,低脂肪的特点。

表2 不同栽培方式黑木耳的主要营养成分

3.2.2 主要矿质元素分析

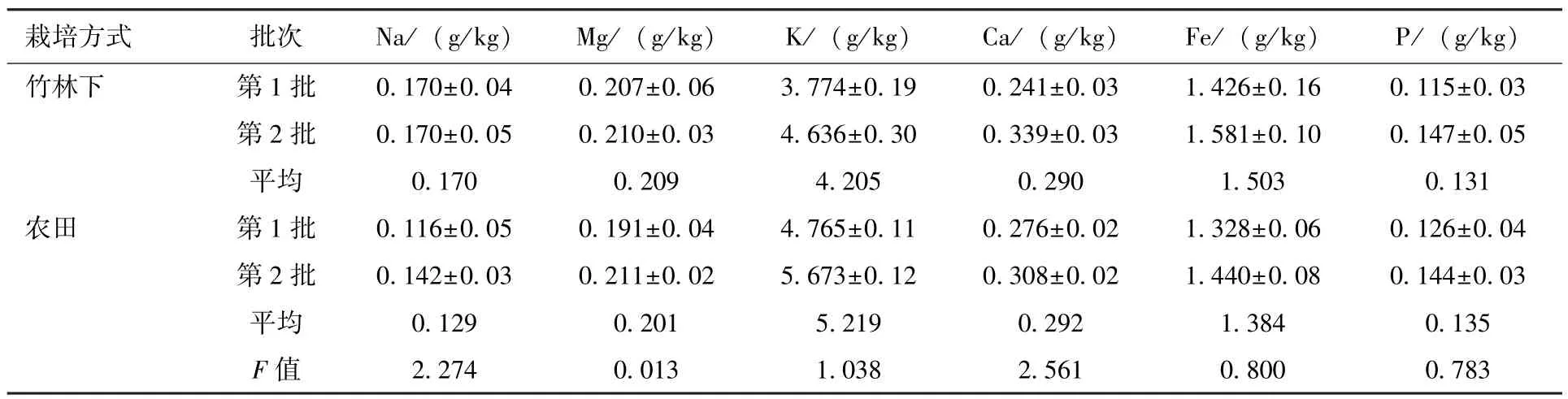

2 种栽培方式下各批次的黑木耳6 项主要矿质元素测定分析结果见表3。由表3 可知,竹林下和农田栽培方式,黑木耳各矿质元素指标具有差异性,但差异均未达显著水平。从不同栽培方式的黑木耳元素含量上看,竹林下栽培的黑木耳Na、Mg、Fe含量高于农田栽培,分别比农田增加31.8%、4.0%、8.6%,而Ca、P 含量与农田相当,K 含量较农田降低19.4%。从不同批次的黑木耳元素含量分析,不同栽培方式均表现为第2 批各元素含量高于第1 批的变化规律,竹林下Ca、P 元素含量增加明显,分别增加40.66%、27.83%,农田第2 批的Na、K 含量增长较明显,分别为22.41%、19.06%。经方差分析(表3),不同栽培方式及各批次间各元素含量差异未达显著水平。由此表明,竹林下栽培的黑木耳主要矿质元素含量较农田栽培有所增加,保持着黑木耳的良好营养品质。

表3 不同栽培方式的黑木耳主要矿质元素含量

4 小结与讨论

近年来,黑木耳人工种植以代料栽培为主要方式,大田栽培技术在生产中已推广应用,具有生产周期短、收益高等优点,经济效益显著[6,11-12],但也存在着栽培模式陈旧[13]、生产废料难处置[14]等问题。有研究表明,黑木耳采取林下立体栽培方式,可提高林地空间利用效率,是实现废弃物资源化利用的农业循环经济发展模式[15-17]。

本研究表明,在相近土壤与光热资源条件下,竹林下生长的黑木耳每袋干质量比农田增加17.2%,单朵质量增加19.7%;同时,竹林下黑木耳朵耳较厚,耳背密布绒毛,色浅且光泽度好、杂质少。分析其原因,在竹林下挂吊菌袋的栽培方式,避免了子实体在生长过程中直接沾上泥土,并且便于菌袋淋去多余水分,减少了出耳感染,黑木耳呈现出外形品质优良;其次,黑木耳在生长和发育过程中会受到温度、营养、水分、光照、空气等外界因素的影响[18],而竹林下保温、保湿的自然条件和一定的散射光为黑木耳子实体生长发育提供了良好的环境,有利于袋培黑木耳产量和品质的提高。此外,竹林下栽培黑木耳菌袋,集中采收时间90 d 少于大田栽培的100 d,可节省人工管理时间与成本,又不影响到第2 年的竹林经营活动。

已有研究指出,不同栽培方式对黑木耳产品品质和营养价值有显著影响[19]。本次养分测定表明,黑木耳主要营养成分及矿质元素含量亦受栽培环境的影响。在黑木耳5 项主要营养成分中,氨基酸总量、可溶性糖、灰分、粗蛋白、粗脂肪含量均为竹林栽培高于农田,在黑木耳6 项矿质元素指标中,Na、Mg、Fe 含量竹林高于农田,且总体表现出第2批采收的黑木耳具有较高营养价值。经方差分析,在不同栽培方式和采收批次的黑木耳之间可溶性糖、灰分指标差异达显著水平,其他指标未达显著水平。因此,采取竹林下黑木耳立体栽培方式,利用竹林小年的生长特性,提高竹林空间的利用效率,黑木耳生产能够保持良好商品品质;同时,为黑木耳生长、子实体发育创造了良好的环境条件,选择合理竹林郁闭度,最佳代料栽培时间[20],以及合适的林地光照、湿度、温度等生态环境要素,可实现竹林下黑木耳复合经营综合效益的最大化。