结构对位视域下威伯恩《五首管弦乐曲》(Op.10)多重结构解析

2021-01-07宿迁学院艺术与传媒学院音乐系江苏宿迁223800

刘 洋(宿迁学院 艺术与传媒学院音乐系,江苏 宿迁 223800)

奥地利作曲家安东·威伯恩(Anton Webern,1983-1945)是20世纪欧洲最负盛名的作曲家之一,他与勋伯格、贝尔格共同创立了“新维也纳乐派”。他的音乐语言严谨凝练,音响构思精准细腻,为20世纪音乐的跨越式发展奠定了基础。对20世纪作曲家的创作理念产生了深远的影响。

《五首管弦乐曲》作品Op.10创作于1911—1913年间,这部作品是威伯恩从自由无调性向序列音乐、点描主义过渡的标志性作品。整部作品结构组织高度凝练,构思极为精巧。五个乐章长度分别为:12、14、11、6、32小节。每一乐章的平均时间仅有49秒。这套自由无调性套曲作品可以说已完全脱离了调性、和声对于音乐结构进行组织的规律,呈现出多维音乐参数共同控制下的复杂多缘的结构样态。

通过中国知网学术网站的检索,对于研究威伯恩本首作品的文献共8篇,研究主要分为三个维度:

1.对于威伯恩作品音色音响参数的分析。这一类研究主要将威伯恩的音色音响参数进行了逐一地梳理,探索其作品中所蕴含的特有的音色音响参数组织方式。这类研究中代表性的论文例如金宏兆育撰写的《安东(韦伯恩〈五首管弦乐曲〉Op.10的音色思维研究》,该论文从音色音响组织思维方式,乐器的使用和配置对音色思维影响两个角度,对作品中音色思维的结构组织方式进行了阐述。李一撰写的《威伯恩〈五首管弦乐曲〉Op.10的音色-音响布局分析》,该论文着手于作品中音色-音响的展衍方式及横向结构从局部到整体进行分析。郭强的论文《承前启后、独树一帜——简析安东·威伯恩〈五首管弦乐曲〉Op.10 的配器特点》,该论文从乐队编制、乐队力度、特殊音效层次、非传统配器结构层次等几个层次进行了分析阐述。

2.对于韦伯恩《五首管弦乐曲》的音高结构组织的分析。代表论述为刘涓涓 《从有机的音高结构到多变的音响组织——析韦伯恩〈五首管弦乐曲〉(Op.10) 第一首》和《韦伯恩〈五首管弦乐曲〉作品10之4分析》。第一篇论文以韦伯恩《五首管弦乐曲》(Op.10) 第一首为研究对象,对在自由无调性音乐中,曲式结构、音高结构和音响结构这三者的关系,集合群在自由无调性作品中组织方式进行了深入的研究。第二篇论文分析、揭示了韦伯恩作品10之4在曲式结构与音高结构方面的特征及其相互关系。王中余论文《韦伯恩〈五首管弦乐曲〉音乐分析》探讨了作品中各种音乐元素结构方式之间以及这些音乐元素与整体结构布局之间的有机关联。

3.对于作品中所蕴含的某种技术手法进行的梳理研究。具有代表性的如姚恒璐的论文《作为音响手段的“音色旋律”与点描主义的音响组织方式》的研究。这一论文以韦伯恩《五首管弦乐曲》(Op.10) 为研究范本,对于作品中蕴含的“音色旋律”“点描主义”的作曲与作曲技术理论手法进行了梳理阐述。唐大林的论文《多重结构对位现象及其特点——以韦伯恩〈五首管弦乐曲〉Op.10(No.1)为例》,文章从音高、音色、织体、节奏以及速度等各结构元素入手,来探究作曲家对作品结构的安排以及与现代作曲技法进行结合的多元思维方式及多重结构手法。

综上所述,目前对于威伯恩《五首管弦乐曲》(Op.10)的分析研究还多集中于其音乐本体及基本概念的“微观分析”层面,对于宏观层面的机构组织方式的概括总结,尤其是从多重结构的角度进行分析的研究尚未有所涉及。本文运用结构主义音乐分析理念与多种现代分析方法结合的方式,应用文字说明与图表诠释等多种认知手段;针对作品中各音乐元素的结构思维及结构组织方式展开由表层到深层,由局部及整体的逐一解读,以期达到探讨作品中各结构力元素组织逻辑、纵深层次间结构架构及高度理性控制下的美学内涵的研究目的。[1]

一、作品整体结构分析

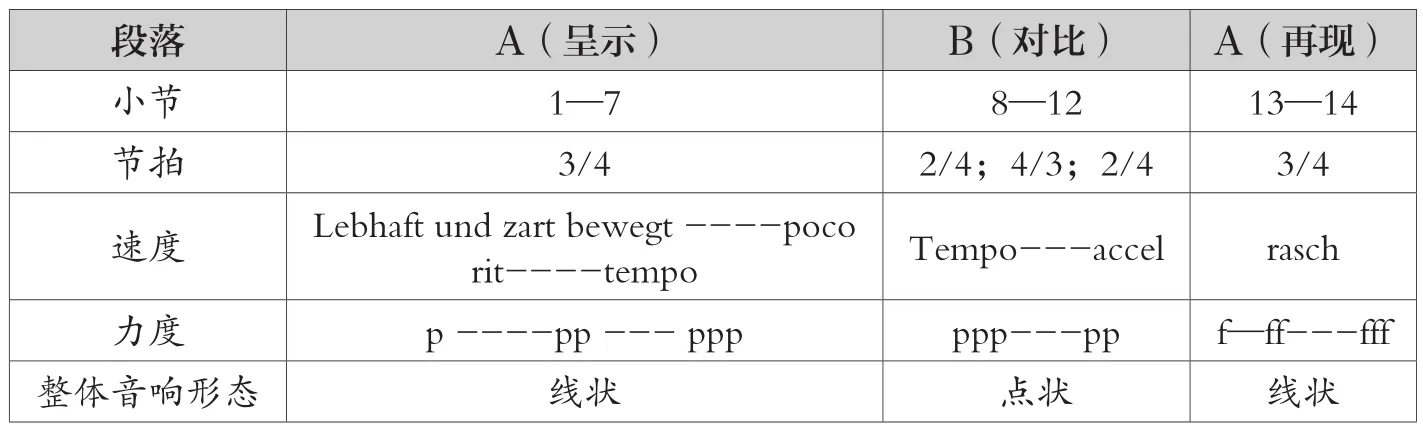

威伯恩《五首管弦乐曲》(Op.10,No.3)整体结构布局为三分性(A—B—A)结构逻辑模式,表1陈述了支撑表层结构模式形成的速度、节拍、力度、音响形态等几种基本音乐参数形态情况。

表1.表层结构(整体结构布局)

其中可见,音响织体、节拍,速度等几种基本表层音乐参数形态与整体结构布局逻辑(呈示—对比—再现)呈现出高度统一性。对于表层结构的“塑形”起到了结构力的作用。这种立体化的布局在其他几个作品中亦有所体现,如第一首作品,由五个部分构成:引子、呈示、展开、再现、尾声。各部分结构分布呈2+4+2+2+2,整体音响形态与结构分布呈一致状态:点状—线状+带状—线状+柱状—线状—点状。第二首呈三部性,第四首则呈现出中国“起承转合”式结构特性。

但在力度参数方面,显现出二分性的特点,在第13—14小节甚至使用了f—ff—fff的力度级别,这对于威伯恩这位“寂静主义”大师实属“意外”。为何会出现如此力度参数布局设计?其他各类音乐参数(音高、音色、节奏)在作品中又呈现出何种形态呢?这些音乐参数作用下的各参数性结构,是与整体结构布局相符的“殊途同归”还是呈现出与整体结构布局相悖复杂的“结构对位”呢?本文将通过对各参数的逐一剖析后给出答案。

二、作品音高结构分析

为了清晰地反映音高参数间相互的逻辑关系以及在结构组织过程中产生的结构力作用,本节首先采用阿伦·福特音级集合理论体系进行截断取样及结构分析。[2]

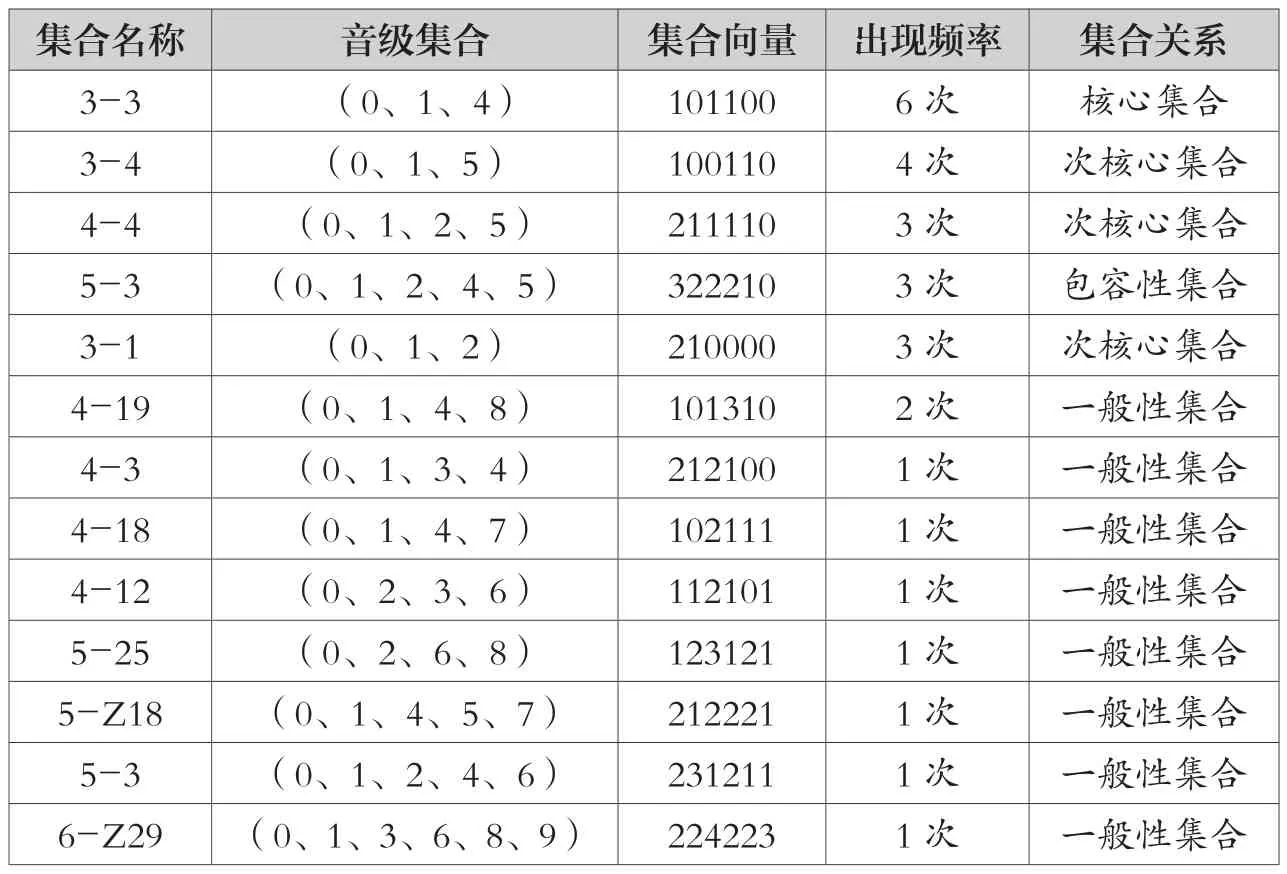

(一)音级集合关系分析

表2所示的集合截断取样提供了如下信息:首先,高度的应用频率以及被多个重要结构点集合(5-3、4-19、4-18、5-Z18)包含这一事实表明3-3这一集合在全曲具有核心结构作用。其次集合4-4、5-3、5-Z18与 3-4的包含关系;4-4、5-3与 3-1集合的包含关系表明了两个三音集合在次级结构中的控制作用。再次集合3-3、3-4、3-1为RP关系。集合4-4、4-3也为RP关系。集合5-Z18因同时包含了3-3、3-4;集合5-3同时包含了3-3、3-1、3-4、4-4体现了最大集合包容性,表明音高各层次相互间的有机联系。

上述所呈现出的逻辑关系,在其他几首作品中亦有所体现。本文虽以第三首为主要分析文本,但鉴于作品集的第一首对于集合的应用的考察,所具有非一般的意义,故引入第一首集合分析。第一首作品的五个结构部分最大集合分别为:引子5-Z17;呈示9-2;展开9-6;再现9-3;尾声9-5。其中引子部分的集合,可分为it=2的两个4音集合4-19,同时亦可拆分为2个三音集合:3-3、3-4。这种由最大结构单位依次递减的拆分过程,与传统曲式结构中对于乐句—乐节—乐汇,结构意义的拆分具有异曲同工之妙,是脱离调性语言之后,对传统音乐结构的重新解构。同时该三音集合亦是第三首组织结构的重要手段。

第一首作品尾声部分,脱胎于9-5中的两个新集合3-5、6-z6,则是对第四首作品中音高材料的提前预示。在第四首作品中,3-8作为其核心材料统领全局,3-5在起部出现后,多次隐藏于6-z6中反复出现。足以见得第一首作品在整部套曲中起到的预示作用。

从结构上说,第二首亦是一建立于呈示对比再现的三部性作品,其中3-4作为最重要的集合,在三个段落的旋律声部皆有体现。3-3作为核心集合,则以一种或和声性、或旋律性、或局部隐含的状态以不同的姿态弥散于作品的始终。

综上所述,可以得出如下结论:在集合的纵横交错运动中,大基数集合有机分裂成若干小基数集合,小基数集合又反之有机衍生为大基数集合。各级集合相互渗透、相互影响;从而形成了这首作品核心结构集合与次核心结构集合对于总体音高结构的有机控制。

表2.音级集合关系表

(二)音级集合结构力控制分析

在表层结构A的第一阶段(第1—5)小节其旋律性对位声部主要由3-4、4-4、5-3三个集合进行控制。这三个集合音级构成虽不尽相同但集合3-4、4-4及3-4、4-4与5-3之间为包含关系;从音程向量上看3-4、3-3之间为R2关系(次级最大相似性关系)。和声性声部音高主要由4-2、3-3两个集合控制。根据上述集合关系分析这两个集合均为集合5-3的子集合。由此可见在表层结构A的第一阶段虽为主复调混合式织体,但从音高控制方面,旋律与和声却是一体化程序控制的。

表层结构A的第二阶段主要控制集合为长号与钢片琴音色构成的集合4-3,这一集合虽与A的第一阶段各集合存在差异性,但其亦为5-3子集合二者为包含关系。由以上分析可以发现5-3为A段联系集合。

表层结构A1段由三个基本截断集合构成分别为7-9、6-29(对位声部)及3-2(和声声部)。7-9、6-29与3-2无论从音级内容还是音程含量都不存在“包含”关系。因此可见A段旋律与和声是高度分离的。从音程向量上看7-9、6-29与A段联系集合5-3之间分别为“远关系”集合。3-2为4-2子集合,同时从音程向量上看二者为R2(最大相似性)关系。由此可见,在集合布局设计方面,作曲家采用了和声呼应性回归,而旋律继续对比的手法。

表层结构中段(B段)集合设计呈更加趣味化,第8—9小节旋律声部基本截断集合4-4、3-3,为A段5-3集合的子集合,可见,中段的这一部分(B1)与A段保持着密切的联系。中段的第二部分(B2)旋律声部由集合4-12;和声声部由4-18、4-19集合构成。与A段联系集合5-6之间无论从音级内容还是音程含量都不存在“包含”关系,可见二者形成对比关系。中段的第三部分(B3)第12小节采用了与B1段相同的集合(4-4),为了体现这种与A段关系的回归,第11小节在小号声部居然使用了集合5-3作为回归性过渡。至此B段内部集合根据与A段的关系,也形成了局部的三分性逻辑结构。

以上从音高集合的角度,对于结构中各集合的关系进行了分析,见图1。

经以上音级集合分析对于这首作品的音高参数组织上可以得出如下结论:A段与A1段音高关系呈“若即若离”态。B段的两侧部分分别与A及A1关系极近,中间部分则与两侧完全呈对立态。由此说明,从音高结构上看整首作品呈两个三分性结构并置的三分性套叠式多重结构。呈现如此复杂结构态的音高参数,由是如何被统一组织起来,并形成结构力的呢?接下来将进一步通过对核心动机音程细胞的阐述来解答这个问题。

(三)核心动机音程细胞分析

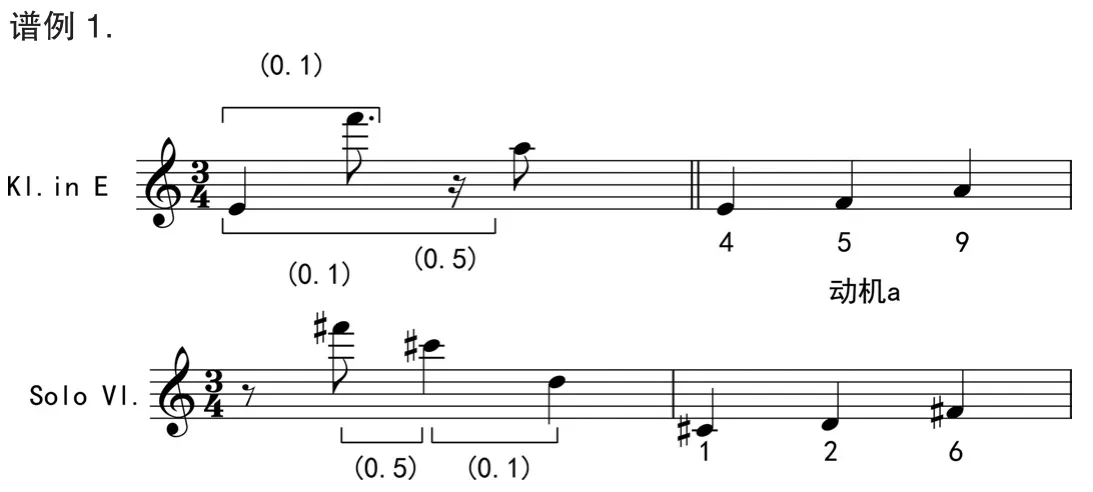

核心动机音程细胞是作曲家音高组织的重要方式之一。正如勋伯格所说:“在音乐中不存在没有逻辑的形式,也不存在没有同一性的逻辑”一样。这首作品主要应用了对位旋律声部小二度和纯四度两个核心音程动机细胞。这两个动机细胞不但引领了呈示部的对位性旋律,更被作为一种“核心细胞”贯穿组织于全曲。

首先这两个音程细胞以不同形态呈现于单簧管和独奏小提琴声部。二者形成集合原型3-4(1,2,6), 由此种截断取样方式形成动机我们称为动机a。

B段采取了另一种截断取样方式我们称之为动机b,我们可以明晰地看出b动机来源于a。

A1经截段经取样后形成动机c,不难发现也来源于动机a。

经以上分析发现,在作品各次级结构中小二度2—1(0,1),纯四度2—5 (0,5)两个动机音程细胞都起到了重要的音高组织作用,成为全曲音高组织贯穿链条中的关键性一环。使全曲在核心材料使用方面更加集中,更具结构力。

图1.音集集合关系图

三、作品多参数结构形态分析

(一)节奏模式参数结构

在当代音乐中,节奏被当作一个“流程”来对待,被看成音高与休止在时间上的一种流量。在这首作品中这种“流量”性元素,对于作品结构同样起到了“塑形”性作用,如表3所示。通过表3可以看出,这首作品看似节奏繁复,实则不然,其核心节奏细胞为等分型节奏,这种节奏律动及密度控制了全曲。运用节奏,使节奏在三拍律动中加入了均分的拍子律动,使作品在节奏上形成“不协和节奏” 模式。B段作为对比功能结构,并未引入对比节奏音型,只是采用了新的节拍律动(由三转二)。每种节奏音型的极大值就是该音型的常用值。切分型节奏作为重音移位,增强音乐动力性的一种重要手段分别应用于作品的收尾两小节,取得了利用节奏元素前后呼应的效果。

综合以上信息分析结果显示:首先,节奏性元素被作为“主题核心凝聚态”细胞使用,使纷繁的离散表象下暗藏统一性元素。其次,节拍律动的变化及富于符号化节奏的呼应型使用,也固化了三分性结构形态。

(二)音响参数结构

虽然作曲家在对这部套曲进行创作时,采用由26个独奏乐器构成的小型室内乐,但每部作品涉及的乐器并不尽相同。五个乐章皆被使用:钢片琴、竖琴、小提琴、中提琴。只涉及其中四个乐章:单簧管(bB)、小号、长号、大提琴。只涉及其中三个乐章:圆号、钟琴、曼琳多、风琴。只涉及其中二个乐章:长笛、双簧管、单簧管(bE)、吉他、小鼓、低音提琴。仅在一个乐章中出现:短笛、低音单簧管、木琴、钟、牛铃、三角铁、钹。可见,作曲家对五首管弦乐中的侧重,各有不同,由26个乐器构成的管弦乐队,实际上被其拆分成了不同的组合分配给不同的作品。因每首作品相对独立的乐器编制,造成五首作品在音响构成方面的本质性差异。

勋伯格在其著作《和声学》中曾经有这样的论述:“如果按照不同音高得来的音响有可能产生结构——那么也一定可能从我们通常简称为音色的,或其他范畴中的种种音色中创造出那样的进行”。[3]威伯恩在勋伯格创作理念基础上从音色布局方面进行了进一步的拓展。使音色参数具有了更为强大的结构力意义,如表4所示。这首作品音色结构方面有如下特点。

1.乐器分组

整首作品共使用了17种乐器,从各种乐器在整个结构所起到的组织作用来看,可以将其划分成三个音色组。

(1)旋律性音色组:主要包括长笛、双簧管、单簧管、圆号、小号、小提琴、中提琴;

(2)和声性音色组:主要包括竖琴、大提琴、低音提琴、风琴;

(3)背景支持性音色组:主要包括钢片琴、三角铁、钹。

2.音色呈示与再现

A部分的1阶段,在“pp”力度下独奏小提琴和单簧管,以小号及单簧管音色为背景,奏出富于表情的主旋律,进入第二小节后采用音色转换技术随即转入双簧管声部演奏,一小节后在同样音色背景下,木管组4件乐器(长笛、双簧管、单簧管)与弦乐组两件乐器(小提琴、中提琴)共同形成异质复合性音色。这种同质音色旋律线与异质复合性音色网络相结合的音响呈述方式在A1部分得到了“再现”。这一再现是由铜管组两件乐器(小号,圆号)构成的同质性音色旋律与异质复合性音色网络的组合。再现的另一个标志在于背景支持性音色组中三角铁对于结构的所起到“一槌定音”作用。三角铁在两个结构标点性的出现,有效地明确了结构的前后呼应布局,显示了极强的主导结构力作用。

3.音色的对比结构作用

首先,呈示与再现两部分“线状”音响形态,被中间部前文提到的三组融合的“点”状音响形态所段分,由此形成了由呈示—对比—再现逻辑控制下的三分性音色布局模式。其次,和声性音色组(竖琴、大提琴、钢片琴);背景支持性音色组:(三角铁、低音提琴、钹)在中间部的叠入,也使中间部音色突兀与整体音色布局中。从音色音响效果来看作曲家这种多组单件的乐队编制和乐器多种特殊奏法的处理,结合变换频繁的力度层次变化,赋予了音乐纤细精巧的效果,音色组合上完全摒弃了传统调性配器手法中“圆润融合”的审美标准,同质与异质音色均趋于“剥离”。

以上逐层分析了音色作为结构力组织元素在结构功能化分组;呈示再现结构功能及对比结构功能划分所起到的组织作用和结构特点。分析结果表明:在音色结构力因素的组织下结构呈现出了一种呈示—对比—再现的三分性逻辑结构。

(三)织体参数结构

经过上述的音高及音色结构参数分析可发现,在织体形态设计上,虽继续秉承了三分性逻辑布局,但同时也呈现出了高度的对称性思维,见表5。

表5 .织体参数结构表

表5提供了如下信息:首先,A段呈现出旋律对位的复调式织体与旋律和声的主调织体交融的混合型形态;其次,在形态类型转换间,作曲家均使用了两侧对称的连接结构过度。经以上织体结构参数分析可见织体在整个结构组织中担任“穿针引线”的作用,对各次级结构间的有机链接及整体结构的逻辑形成,发挥了重要作用。

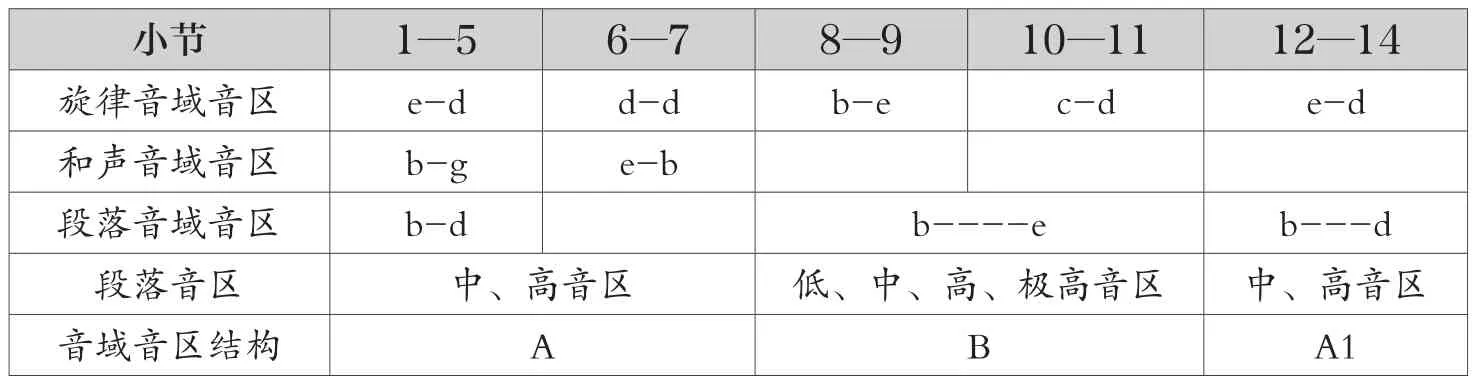

(四)音域音区参数结构

作为一种隐性参数,音域音区参数在作品中同样起着一定的结构组织作用。对作品音域音区的提炼式概括可得出如下参数情况,见表6。

表6提供了以下信息:

1.A段结构的第一阶段旋律音区处于中高音区,和声音区处于中音区。第二阶段音域逐渐向低音区扩展,音区得到进一步扩大,但从整体上看仍处于中高音区。

2.B段结构的第一阶段音域迅速得到扩大,音区爬升极快,迅速拓展为低中高极高四大音区,并将全曲的高点音e4设在这一结构中。第二阶段实现了音域的回归,音域回归到与A段1阶段完全相同的(e1—d3),音区也相应地回到中高音区。

表6.音域音区参数表

综合以上信息分析结果显示整体音域音区变化可谓“一波三折”,但也不难看出其设计当中的逻辑性:从最高音点(第九小节第二拍)的布局方面设计看,恰好处于黄金分割点处,由此从这一参数看,结构具有了二分性特征,从音域音区的整体布局看其中又蕴含着呈示对比再现的三分性结构逻辑。

结 语

经由以上分析可以发现,在各结构力参数的共同作用下,整个作品的组织呈现出与整体表层结构或趋同或背离的立体化、多样性,同时又具有多解性的艺术形态。正如瓦列兹所阐述的:“受制于引力与斥力(音乐)内在结构的基础被扩展和分裂为在形状、方向、速度不断变化的声音之不同形状或组群。作品的形式就是这种相互作用的结果。如同晶体的外在形式一样,音乐形式的可能性亦是无限的。”[4]这种或趋同或背离的相互结构关系,使作品的整体结构受到多种结构元素的相互影响。呈现出多意、多解的多重结构形态交叉并存的模式样态,这一样态呈现出的“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”的艺术特点。大大增加了听众在审美过程中的艺术趣味,这一结构组织逻辑与贾达群教授所提出的“结构对位”理念完全吻合(见表7)。[5]

新维也纳乐派曾借助歌德有关植物变形的思想来阐述自己“永恒展开”的美学思想和创作理念。这首曾标题为“变形”的管弦乐小品,“对位”化的结构布局恰恰完美地体现了威伯恩这种美学诉求。音高除关注于整体结构的贯穿统一,更专注于次级结构间的有机链接;力度除侧重音乐结构整体情绪的动力的推进,更倾向于结构间的“剥离”对比;而音色、节奏、音域等参数则偏重于整体结构逻辑架构的组织构建。这种由多元参数同步运动,“对位”组织方式下形成的结构美虽与之前的“古典、浪漫”之美大相径庭,但无处不闪烁智慧光芒和哲性之美。

表7.参数结构对位表