碳达峰、碳中和背景下商业银行ESG治理机制建设研究

2021-01-06宋一程

摘 要:2020年,我国正式确立碳达峰、碳中和国家战略目标,标志着经济结构、产业政策和能源战略的重大转型。ESG(环境、社会、公司治理)作为国际通用的企业可持续发展水平衡量标准和可持续投资理念的主流实践,是实现“碳达峰、碳中和”目标的重要抓手。银保监会明确提出,银行业金融机构要健全环境与社会风险管理体系,将环境、社会、治理要求纳入授信全流程。商业银行作为我国绿色金融领域的主要践行者,有必要深入研究、全面推进ESG治理体系建设,以国际领先的ESG理念为引导完善公司治理机制、加强全面风险管理水平、提升信息披露质量、优化投资决策流程。本文在归纳ESG概念内涵及其在金融领域应用情況的基础上,全面梳理我国金融监管层面ESG政策举措,介绍当前国内银行业ESG治理建设进展,并就下阶段商业银行推进ESG治理机制的建设提出对策建议。

关键词:碳达峰;碳中和;商业银行;ESG治理

DOI:10.3969/j.issn.1003-9031.2021.12.008

中图分类号:F832.2 文献标识码:A 文章编号:1003-9031(2021)12-0059-09

一、引言

2020年9月22日,习近平主席在第七十五届联合国大会上宣布,我国预计在2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和,正式确立碳达峰、碳中和国家战略目标,标志着我国经济结构、产业政策和能源战略的重大转型。2021年10月26日,国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》,明确提出将碳达峰、碳中和纳入经济社会发展全局,加快实现生产生活方式绿色变革。在这样的宏观政策背景下,银行绿色金融业务发展方兴未艾,人民银行、银保监会等监管部门先后下发多项政策文件,引导、支持、鼓励银行业金融机构加大绿色信贷、绿色债券等绿色融资投放力度,加强应对气候变化投融资管理,推动金融机构资产结构绿色转型和金融支持服务绿色产业效能提升,绿色债券、蓝色债券、碳中和债等绿色金融创新产品不断涌现,全国碳交易市场正式启动,绿色金融市场建设初具规模。

近年来ESG(环境、社会、公司治理)逐渐成为国际通用的企业可持续发展水平衡量标准和可持续投资理念的主流实践,是实现“碳达峰、碳中和”目标的重要抓手,在投资研究、公司治理和绿色转型等方面发挥越发关键的作用,银保监会在《关于推动银行业和保险业高质量发展的指导意见》(银保监发[2019]52号)中明确提出,银行业金融机构要健全环境与社会风险管理体系,将环境、社会、治理要求纳入授信全流程,从监管角度对商业银行ESG治理提出要求和指引。商业银行作为我国绿色金融领域的主要践行者,有必要深入研究、全面推进ESG治理体系建设,以国际领先的ESG理念为引导完善公司治理机制、加强全面风险管理水平、提升信息披露质量、优化投资决策流程,努力成为ESG领域的推动者和创新者,为业务结构转型和高质量发展奠定基础,为助力碳达峰、碳中和国家战略目标贡献金融力量。

(一)ESG概念的形成与理论机理

1992年,联合国环境规划署金融倡议组织(UNEP FI)发布《关于可持续发展的声明书》,首次倡导金融机构将环境、社会及公司治理(Environment,Social and Governance)因素纳入决策过程。2006年,联合国责任投资原则组织发布“责任投资原则(Principles for Responsible Investing,PRI)”,正式将ESG责任投资原则纳入基本行为准则,推动投资机构在决策中纳入ESG指标。此后,MSCI等金融机构和组织相继推出ESG指数、评级和投资产品,并逐渐形成较为系统的信息披露准则和评估标准,ESG日益成为国际通用的主流投资理念。ESG要求企业在经营管理过程中注重经济与环境、社会、公司治理之间的平衡发展,进而为经济社会可持续发展做出贡献。ESG促进可持续发展的主要理论机理包括以下三方面:一是可持续发展理论。经济可持续是社会可持续的前提,企业作为经济发展的微观单位,只有在自身效益、环境利益和社会利益三者之间做出平衡,才能实现自身以及整个经济和社会的长期可持续发展。二是利益相关者理论。影响企业经营和管理的因素不仅包括企业的股东、债权人等,也包括雇员、上下游客户、自然环境等。企业对环境的污染、社会责任的缺失、公司治理的不健全都将损害员工、所在社区、甚至整个社会的利益,从而影响企业自身绩效,降低企业估值。三是企业竞争力评价理论。一个企业的潜在竞争力不仅取决于财务绩效,还取决于公司的治理能力以及与环境、社会相协调的能力。

从企业绩效和投资回报角度,已有大量研究发现,长期内企业的ESG表现与企业经营绩效具有正相关关系,在投资中纳入ESG因素有助于降低环境风险、提高中长期回报。德意志资管公司(Deutsche Asset & Wealth Management,2015)通过多类型资产的实证研究发现,绝大部分资产的ESG指标都与绩效呈正相关。Varco(2016)通过对比MSCI指数与MSCI ESG指数的绩效表现,发现通过在投资组合中排查ESG评分较低的企业可以提高组合收益率水平,且在新兴市场ESG指标和组合绩效的正相关性更为显著。Giese(2017)基于MSCI指数中1600只成分股票的ESG表现进行分组实证研究发现,ESG得分较高的组别在同期内也具有更高的企业利润和股息。

国内对ESG领域的研究也支持类似观点,华夏基金(2017)对A股市场2010—2017数据进行实证研究发现,ESG因子能够产生超额收益,高ESG策略组合相比低ESG策略组合在数据观察期间的累计收益率、夏普比率上具有明显优势。中央财经大学绿色金融国际研究院(2018)对中国上市公司ESG表现与企业绩效的相关性研究发现,企业ESG表现、绿色绩效与财务绩效和股票收益均呈正相关,并与其市场风险呈负相关。华泰证券(2020)对2017—2020年中证ESG120策略指数、中证华夏银行ESG指数与沪深300指数表现进行对比分析,发现中证ESG120策略指数、中证华夏银行ESG指数在年化收益率、夏普比率、最大回撤等方面均表现优异,其相对沪深300指数的年化超额收益率在4%以上。除投资绩效外,在银行信用风险管理方面,ESG因素也逐渐发挥更加重要的作用。银保监会公布的2020年一季度末国内21家主要银行绿色信贷数据显示,绿色信贷资产质量整体良好,近5年不良贷款率均保持在0.7%以下,远低于同期各项贷款的整体不良水平。鲁政委、方琦(2018)认为,从跨期风险角度,绿色金融项目在长期由于考虑并剔除了环境风险因素,应该比其他存在环境风险的项目具有更低的信用风险。

(二)ESG及可持续金融原则的应用与发展

2007年,高盛公司提出将影响环境、社会和公司治理的因素纳入投资决策流程中,形成最早的ESG投资概念。从投资者角度看,大量历史数据证明ESG表现好的上市公司收益更加稳健,这是投资者在中长期投资决策中对ESG为代表的可持续投资理念重视程度不断提升的重要原因。随着可持续发展理念在投资领域持续深化,环境、社会和公司治理信息披露的逐渐规范,拥有数据基础和研究评价框架的ESG投资在美国、欧洲、日本等发达市场规模持续扩张,根据全球可持续投资联盟(Global Sustainable Investment Alliance,GSIA)针对全球主要地区(欧洲、美国、加拿大、日本、大洋洲)的统计,ESG投资的资产管理规模从2012年初的13.20万亿美元增加至2020年初的35.30万亿美元,年复合增速为13.02%,远超过全球资产管理行业的整体增速(6.01%)。同时,越来越多的投资机构加入签署联合国责任投资原则(PRI)行列,根据联合国负责任投资原则组织统计,截至2021年6月,全球已有超过4000家机构签署UN PRI原则,资产管理总规模超过120万亿美元。

作为全球金融体系的重要组成部分,商业银行在践行可持续发展理念,深化ESG治理方面也已开始积极探索。2019年9月,联合国环境署金融倡议(UNEP FI)在联合国大会期间正式发布负责任银行原则(Principles for Responsible Banking,PRB),倡导银行在业务经营中融入可持续发展理念。截至2021年6月末,全球已有来自69个国家共计234家银行签署负责任银行原则,资产总额超过60万亿美元,为全球银行业可持续发展确立了新的行业标杆。PRB为可持续的银行业体系提供了一致的框架原则,引导银行在战略、资产、交易等层面及各业务领域融入可持续发展元素,促使银行的战略目标与业务实践符合可持续发展要求。截至2021年8月,已有13家中国商业银行签署PRB,中国工商银行、兴业银行、华夏银行均为2019年首批签署的中资银行,越来越多的中资商业银行开始采纳国际通用的可持续金融和社会责任标准。

二、我国金融监管层面ESG政策举措

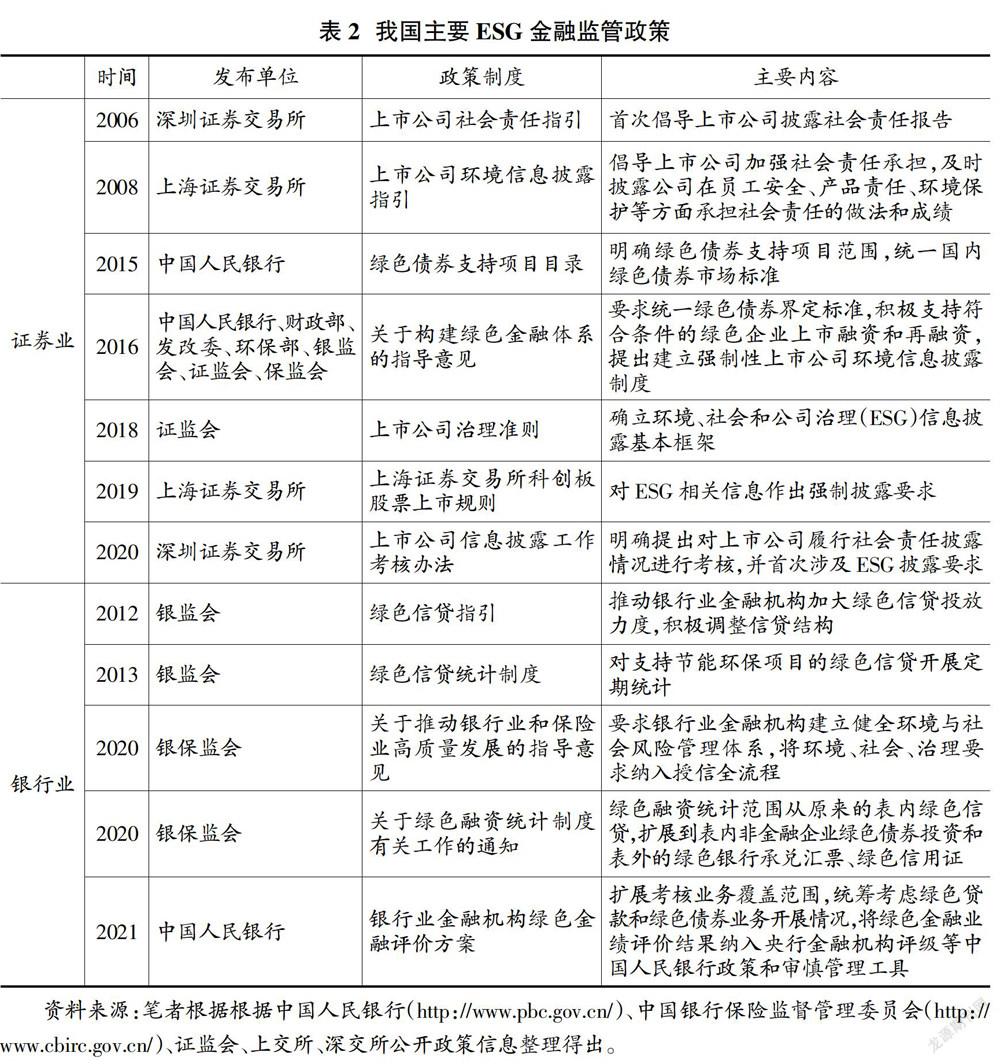

近年来,中央层面对节能减碳、绿色可持续发展理念重视程度逐渐提高,碳达峰、碳中和目标更是从宏观战略高度对我国经济社会可持续发展提出了清晰的时间表和路线图。金融体系作为现代经济的核心中介,通过构建ESG治理体系、履行可持续金融原则、推动绿色金融业务发展,在实现碳达峰、碳中和战略目标,促进经济社会可持续发展过程中具有不可替代的关键作用。银保监会、证监会、沪深证券交易所先后发布系列政策意见,推动金融体系ESG发展实践。

证券业方面,沪深证券交易所最早从上市公司信息披露和公司治理角度推动ESG管理。2006年,深圳证券交易所发布《上市公司社会责任指引》,首次倡导上市公司披露社会责任报告。2008年,上海证券交易所发布《上市公司环境信息披露指引》,倡导上市公司加强社会责任承担,及时披露公司在员工安全、产品责任、环境保护等方面承担社会责任的做法和成绩。2015年,中国人民银行首次发布《绿色债券支持项目目录》,明确绿色债券支持项目范围,并自2015年起持续更新,逐渐统一国内绿色债券市场标准。2016年,中国人民银行、财政部、发改委、环保部、银监会、证监会、保监会等七部委联合发布《关于构建绿色金融体系的指导意见》,明确了证券市场支持绿色投资的重要作用,要求统一绿色债券界定标准,积极支持符合条件的绿色企业上市融资和再融资,支持开发绿色债券指数、绿色股票指数及相关产品,并提出建立强制性上市公司环境信息披露制度。2017年,上交所和深交所正式成为联合国可持续证券交易所倡议伙伴,进一步推动我国上市公司ESG信息披露与国际接轨。2018年,证监会修订《上市公司治理准则》,借鉴国际经验增加机构投资者参与公司治理相关规定,强化董事会审计委员会作用,确立了环境、社会和公司治理(ESG)信息披露基本框架。2019年,《上海证券交易所科创板股票上市规则》对ESG相关信息作出强制披露要求,重点披露科创板公司在保护环境、保障产品安全、维护员工与其他利益相关者合法权益方面履行社会责任情况。2020年,深圳证券交易所《上市公司信息披露工作考核办法》明确提出对上市公司履行社会责任披露情况进行考核,并首次涉及ESG披露要求。总体而言,证监会和沪深证券交易所对上市公司ESG信息披露的管理框架和制度规定越发清晰明确,强制性、规范化的ESG信息披露是大势所趋。

銀行业方面,2012年,银监会首次发布《绿色信贷指引》,推动银行业金融机构加大绿色信贷投放力度,积极调整信贷结构,有效防范环境与社会风险。2013年,银监会下发《绿色信贷统计制度》,对支持节能环保项目的绿色信贷开展定期统计。2020年1月,银保监会发布《关于推动银行业和保险业高质量发展的指导意见》,其中关于银行业金融机构绿色金融发展要求中明确规定“银行业金融机构要建立健全环境与社会风险管理体系,将环境、社会、治理要求纳入授信全流程,强化环境、社会、治理信息披露和与利益相关者的交流互动”,从监管层面强调商业银行ESG风险管理的重要性,对银行业ESG治理体系建设提出明确要求。2020年6月,银保监会下发《关于绿色融资统计制度有关工作的通知》,将原绿色信贷统计制度升级为绿色融资统计制度,统计范围从原来的表内绿色信贷,扩展到表内非金融企业绿色债券投资和表外的绿色银行承兑汇票、绿色信用证,同时表内的绿色信贷产品也实现扩展,从原来只针对终端项目的融资支持扩展到全产业链,覆盖绿色生产、建设、经营、贸易、到消费活动全产业链所提供的融资产品和服务,此外,还新增了气候融资统计。2021年6月10日,中国人民银行发布《银行业金融机构绿色金融评价方案》,对人民银行2018年7月制定的《银行业存款类金融机构绿色信贷业绩评价方案(试行)》进行了修订,扩展了考核业务覆盖范围,统筹考虑绿色贷款和绿色债券业务开展情况;拓展了评价结果的应用场景,将绿色金融业绩评价结果纳入央行金融机构评级等中国人民银行政策和审慎管理工具。

三、我国商业银行ESG治理建设探索与发展

我国商业银行体系以上市银行为核心,随着金融监管部门对商业银行绿色金融业务发展考核要求的不断深化和资本市场对ESG投资理念的逐步践行,多家银行在以绿色金融为核心的ESG治理机制建设方面取得积极进展,带动银行业整体绿色金融业务份额的持续提升,为助力实现碳达峰、碳中和战略目标和推动商业银行可持续金融业务稳健发展做出了有益尝试和积极贡献。

(一)兴业银行

兴业银行2008年成为我国首家采纳赤道原则的商业银行,开始ESG治理实践的持续探索。在公司治理层面,兴业银行自2007年以来即已建立社会责任工作领导小组,由董事长亲自领导,从顶层决策高度不断推进可持续发展理念和银行社会责任在业务经营管理各领域的落地实施。近年来,兴业银行进一步将ESG提升至集团战略规划高度,并制定相应的战略发展目标,在董事会、管理层和总行部门层面建立ESG管理架构和工作机制,将ESG管理状况纳入董事会战略委员会审议事项范围,设立ESG专业委员会负责统筹管理和推进落实全集团ESG战略规划,制定ESG管理制度政策,建立跨条线、跨部门协调沟通机制。同时,积极构建ESG管理指标体系,通过指标分解实现各项ESG管控任务的分配、督导和落实,将ESG管理要求融入各部门、分行和子公司的具体经营管理活动中。

在风险管理层面,兴业银行率先将赤道原则融入风险管理实践,借助赤道原则相关方法工具对融资项目环境与和社会风险进行充分尽调评估、开展分级管理,并在融资项目存续期管理中持续对环境和社会风险影响及其管控情况进行持续监督,将环境和社会风险管理要求引入融资项目全流程管理中,在履行商业银行可持续发展责任的同时,有效提升信用风险和声誉风险管理质效。

在业务发展层面,兴业银行不断探索“寓义于利”的社会责任实践方式,将履行社会责任与推动业务发展紧密结合。兴业银行在国内同业中较早成立绿色金融业务部门,在业务创新中不断丰富绿色金融业务内涵,目前已建立涵盖绿色信贷、绿色理财、绿色基金、绿色租赁、绿色信托的综合绿色金融产品体系。根据兴业银行2020年可持续发展报告,截至2020年末,兴业银行已累计为29829家客户提供绿色融资总计28698亿元,绿色金融支持项目可实现我国境内每年节约标准煤3039.01万吨,年减排二氧化碳8472.85万吨,年综合利用固体废弃物4596.49万吨,年节水量41047.25万吨,取得了可观的环境效应和社会效应。在产品创新方面,兴业银行持续推出“环保贷”“节水贷”“绿票通”“绿创贷”等绿色金融产品和服务,积极发行ESG理财产品,承销国内首单蓝色债券,在中国银行间市场交易商协会(NAFMII)组织的2020年绿色债务融资工具投资人排名中,兴业银行位列全国性商业银行及政策性银行第一名。

在信息披露层面,2009年起兴业银行持续发布《可持续发展报告》,从风控合规管理、普惠金融发展和绿色金融实践等不同维度披露环境、社会和公司治理成效,不断丰富和完善ESG信息披露质量。2017年,兴业银行作为首批10家试点金融机构之一参与中央两国政府达成的环境信息披露合作,按照中方试点金融机构行动方案,全面披露了环境信息披露规划、绿色金融融资余额及环境效益、绿色金融业务发展情况及管理体系、环境和社会风险管理目标、战略及治理框架,以及参与绿色金融研究与创新情况等。借助完善的ESG信息披露机制,2019年以来兴业银行持续获得国际知名的MSCI(明晟)ESG 评级 A 级评价,维持国内银行业最高评级水平。

(二)华夏银行

华夏银行在国内银行业中较早将ESG理念融入理财投资实践,2019年,华夏银行资产管理部(华夏理财)成为国内首家加入“负责任投资原则”(PRI)的银行系资产管理机构,并明确将ESG作为核心投资策略,同年华夏银行在国内发行首只ESG策略银行理财产品,根据银行业理财登记托管中心数据,截至2021年7月末华夏理财管理的ESG策略理财产品共计45只,余额超过240亿元,产品数量和存续规模均居同业领先地位。在此基础上华夏银行不断深化ESG投资指数研究,在股票指数方面,2020年华夏银行与中证公司定制开发“中证华夏银行ESG指数”和“中证ESG 120策略指数”,为国内首条由商业银行研究开发的上市公司ESG股票指数。在债券指数方面,华夏银行与中债金融估值中心联合开发“中债-華夏理财ESG优选债券策略指数”,为国内债券市场首个ESG策略标的指数。

在管理机制与架构上,华夏银行理财业务已全面融入ESG投资理念,建立了涵盖研究、评价和数据库、投资策略、产品、指数及风险管理的ESG全流程投资体系,可实现对各类资产ESG评分全覆盖,通过ESG与投资策略组合,建立资产和组合两个维度的ESG风险监测机制,形成具有不同风险属性的ESG策略资产及ESG理财产品。随着碳达峰、碳中和战略目标的深入推进和资管新规以来银行理财业务的持续变革,ESG理财作为可持续发展原则在银行理财业务领域的良好实践,具有广阔的发展前景,华夏银行的探索和实践对于我国银行理财业务转型发展具有重要的借鉴参考意义。

四、推进商业银行ESG治理机制建设的策略思考

随着中央推进碳达峰、碳中和政策路径的逐渐清晰和金融监管部门对商业银行ESG治理规范要求的日益明确,加快构建以绿色金融业务为核心、具有良好社会效应和完善治理结构的ESG治理机制是商业银行应对环境气候风险挑战、践行可持续金融理念、提升长期业绩表现的必由之路。目前我国主要商业银行在主流ESG评级水平上相比花旗银行、法国巴黎银行、意大利联合信贷银行、多伦多道明银行等国际ESG领先银行尚有差距,应不断深化ESG研究水平,积极借鉴国内外先进经验做法探索建立适合自身业务特点的ESG管理体系,持续提升中国银行业ESG管理水平。

(一)深化ESG研究水平,明确ESG建设规划

商业银行应深入研究国际主流ESG评级体系和国内外ESG领先银行的良好实践,在ESG内涵、ESG评分、信息披露机制等方面与先进同业对标看齐,明确提升自身ESG评价水平的关键要点,据此采取针对性措施补齐ESG管理短板,并结合银行自身的资产结构和客户类型探索建立具有差异化的内部ESG评价指标体系,用以指导风险管理、投资分析和资产配置。从战略规划和公司治理层面,商业银行应明确ESG建设目标、实现路径和职责分工,组建ESG牵头管理部门和跨部门、跨条线协调工作机制,统筹管理、协调推进ESG治理机制建立完善。

(二)推动将ESG管理要求纳入银行全面经营管理

在风险管理方面,ESG管理方法和工具已经广泛应用于商业银行的风险管理实践,并成功促进提升融资项目的信用风险管控效能。面对碳达峰、碳中和政策背景下我国产业结构、能源结构的变革转型,商业银行可借助ESG评价方法、工具,对现行风险管理体系进行提升改造,并在此基础上实现对环境、社会和治理风险的有效管控。具体来看,一方面要开展ESG风险分类管理,参照赤道原则环境和社会风险管理体系,对具有一定融资规模的中长期融资项目进行环境和社会风险分类,对融资项目申请人参照国内外主流ESG评分结果对其治理风险水平进行分层分类,从而有效识别融资项目和融资人主要环境、社会及治理风险点,综合确定融资项目的ESG整体风险分类结果,并作为内部评级、授信准入、管理和退出的重要依据;另一方面要强化ESG风险过程管理,对ESG风险分类较高的融资项目和融资人采取强化尽职调查、修订合同条款、差异化风险定价、加强授信后管理等针对性风险管理措施,不断完善以ESG管理为基础的风险管理流程。

在资本管理方面,商业银行可借助ESG评级体系优化现行经济资本分配方式,顺应金融监管部门鼓励做大绿色金融业务规模、优化银行资产结构的政策导向,结合融资项目ESG风险分类结果相应调整经济资本分配比例,优先支持符合监管政策导向、环境社会效应良好、融资人治理结构完善的项目,通过资本分配比例的先行调整推动实现商业银行整体资产配置结构的持续优化,逐步降低高耗能、高污染的棕色资产,以有效应对碳达峰、碳中和政策背景下的经济结构转型风险。

(三)强化ESG产品创新,打造ESG投资体系

商业银行理财业务部门(理财子公司)应充分把握资管新规后理财业务净值化转型机遇,加强对国内外公募基金、资管机构ESG投资经验理论的研究借鉴,推进ESG数据库和内部评级体系建立完善,逐步构建涵盖债券、股票、基金、非标等各类资产的理财ESG投资决策与风险管理体系,完善投资研究、产品设计、资金募集、策略执行、风险管控等ESG投资全流程,结合ESG投资标的特点和理财投资者风险偏好,加大固收、权益、混合等各类ESG理财产品研发创新和募集发行力度,发挥ESG投资长期回报稳健的优势支持理财业务差异化、高质量发展。

(四)完善ESG信息披露制度,提升ESG信息披露质量

随着各证券交易所对上市公司ESG信息披露制度规范的逐渐完善,我国上市商业银行ESG信息披露质量总体呈现上升趋势,但不同类型银行之间差异明显,城市商业银行、农村商业银行环境和绿色金融信息披露水平相较国有银行和股份制银行整体差距较大。从资本市场角度看,由于ESG投资理念获得越来越多国内外投资机构的认可,上市银行的财务表现与ESG表现同样重要,ESG信息披露质量的不足将对商业银行股票及金融债券发行、再融资能力造成不利影响,需要引起高度重视并采取有效措施加以改善。下阶段商业银行应对标国际ESG领先银行的信息披露标准,进一步提升对ESG信息披露的规范水平,明确各类ESG信息披露的范围和深度,强化ESG信息披露的专业服务能力。

(五)加大ESG评价结果运用,推动绿色金融资产流转

随着监管部门对商业银行绿色金融资产规模和比例考核要求的不断提高,商业银行应积极探索开展对ESG评价水平较高的绿色金融资产的快速流转,利用国内外金融市场对ESG高评级资产的偏好,大力推进绿色信贷资产证券化,提升绿色金融资产流转速度,拓展绿色金融资金募集渠道,充分发挥金融资源对碳达峰、碳中和战略目标及各类绿色、节能、减碳项目的支持作用。

(责任编辑:夏凡)

参考文献:

[1]Deustche Asset,Wealth Management.ESG&Corporate Finance Performance:Mapping the Global Landscape[EB/OL].[2015-12].http://institutional.dws.com/.

[2]Varco C.The Value of ESG date:Early Evidence for Emerging Markets Equities[R].Cambridge Associates Research, 2016.

[3]Giese G L,et al.Nishikawa,How ESG Affects Equity Valuation,Risk and Performance[R].MSCI ESG Research, 2017.

[4]鲁政委,方琦. 金融监管与绿色金融发展:实践与研究综述[J].金融监管研究,2018(11):1-13.

[5]陈信健. 践行ESG理念推动银行高质量发展[J].中国金融,2020(18):67-68.

[6]李志青,胡时霖. 中国上市银行环境信息披露现状分析[J].新金融,2021(2):35-39.

[7]沈思.不断深化的银行ESG治理[J].中国金融,2020(19):171-172.

[8]周日旺,王丽娅.商业银行绿色金融业务发展的现状、问题及对策建议[J].海南金融,2017(12):31-36.

收稿日期:2021-11-03

作者简介:宋一程(1989-),男,湖北咸宁人,经济学博士,中国社会科学院金融研究所博士后流动站和兴业银行博士后科研工作站聯合培养博士后。