素养引领 项目驱动 多维融合:软件技术专业群人才培养模式创新与实践

2021-01-06徐义晗郭艾华王志勃

徐义晗 郭艾华 王志勃

摘 要 江苏电子信息职业学院基于全人教育理念,突出能力本位教育,创建新一代IT人才职业素养模型与养成教育体系,构建“项目驱动、能力进阶”的IT人才职业能力培养模式,建立满足个性化成才的IT人才多维融合培养机制,最终构成“素养引领、项目驱动、多维融合”的专业群人才培养模式,收到良好的效果。

关键词 软件技术;专业群;职业素养;IT人才

中图分类号:G434 文献标识码:B

文章编号:1671-489X(2021)19-0060-04

0 引言

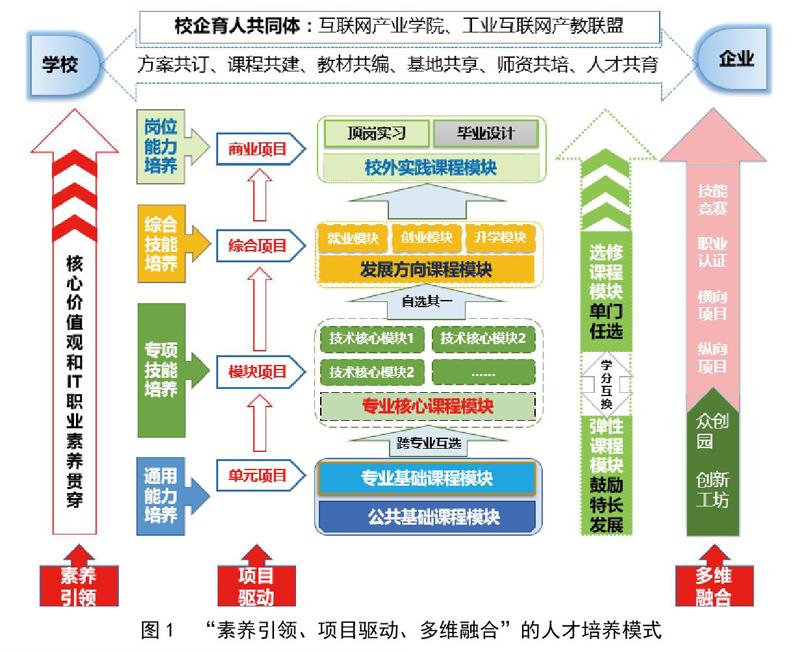

随着云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术与传统产业的融合发展,不断衍生新业态,技术方向越来越多、更新越来越快、融合越来越深,应用场景呈现出多学科综合、跨界融合创新等特点,对复合型人才的要求更高。另外,随着数字经济的发展壮大和依法治国的深入推进,数据安全的重要性和敏感性更加凸显,知识产权的保护、网络安全的防护、用户隐私的尊重、团队分工协作的规范,对IT人才的职业道德和素养提出更高要求。为有效应对IT人才职业素养、职业能力、创新能力培养的新变化、新要求,致力于解决新一代IT复合型技术技能人才的培养问题,江苏电子信息职业学院特为软件技术专业群构建“素养引领、项目驱动、多维融合”的人才培养模式,如图1所示。

1 应对新一代IT人才对职业素养的高要求,打造“全程导向、三全育人”的职业素养培育体系

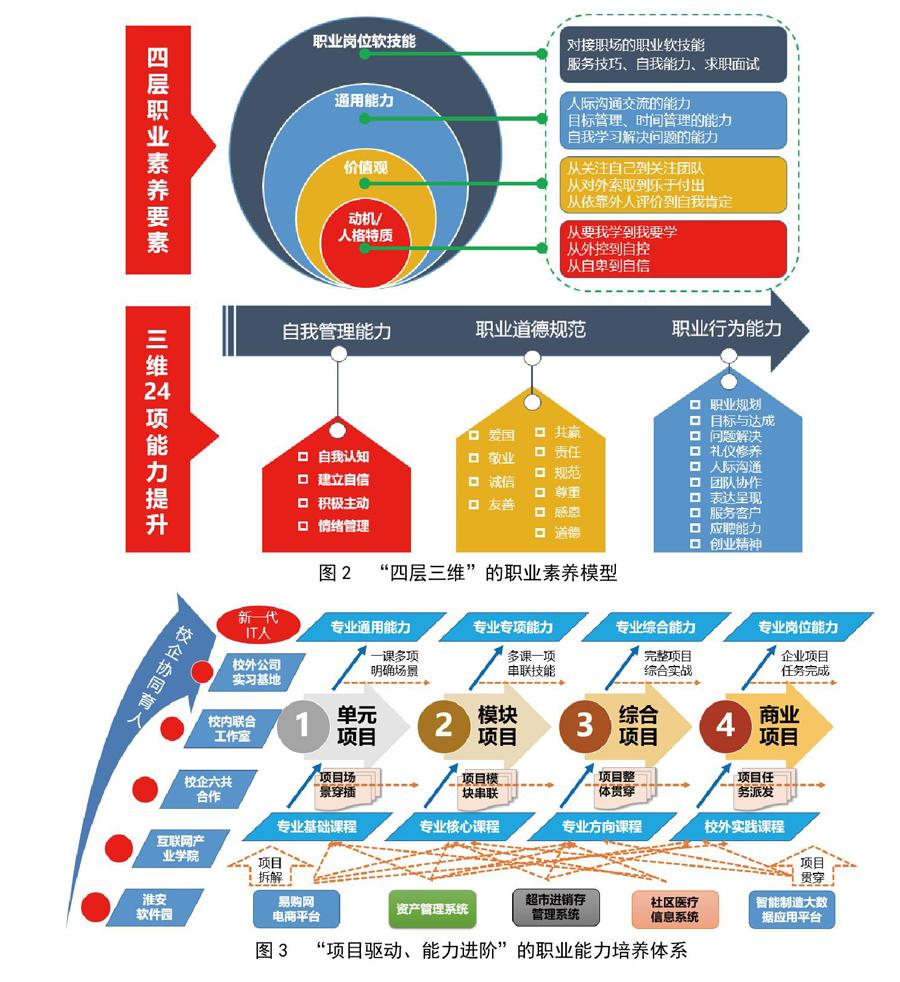

创建“四层三维”职业素养模型(图2),界定职业素养要素构成,从人格特质、价值观、通用能力、专业能力四个层面构建职业素养模型,从自我管理、职业精神、职业能力(不包括职业技能)三个维度提炼出24项职业素养能力指标。

推行“四个协同”,构建全员职业素养育人机制:专业负责人和思政顾问协同修订培养方案;思政教师与专业教师协同建设课程思政课;校企协同强化职业素养培养;专任教师和辅导员协同开展职业素养教育活动。

实施“六个工程”,打造全过程、全方位职业素养训练体系,即素养课程实施工程、素养队伍培育工程、教学环境建设工程、典型活动拓展工程、创新能力培养工程、职业指导服务工程。

2 聚焦新一代IT人才核心职业能力培养,构建“项目驱动、能力进阶”的职业能力培养模式

成立产业学院,打造校企协同育人共同体,如图3所示。实施“一专业一名企”校企协同育人工程,携手华为、联想等行业名企和本地企业成立产业学院,开展方案共订、课程共建、教材共编、基地共享、师资共培、人才共育的“六共”合作,深化产教融合,打好实施项目驱动、协同育人的基础。

设计层次递进的课程体系,实现职业能力进阶提升。四层的专业课程体系贯以若干典型项目载体,按照能力进阶融入相关课程,实现基础课程穿插单元项目,培养通用能力;核心课程串联模块项目,培养专项能力;就业课程贯穿综合项目,培养综合能力;顶岗实习开发系统性项目,培养岗位能力。

紧紧依靠行业企业,做实项目驱动教学。校企共建项目化课程,聘任企业讲师担任项目化课程的授课任务;校企共建仿真IT企业环境,引入企业项目管理模式,对接项目标准开发流程,从而保障项目驱动教学的实效。

3 面向新一代IT人才动态调整学习规划的需要,设计“四层七模块”的专业群分方向课程体系

依据专业群面向的岗位群人才技术细分岗位多、专业基础相通的特点,设计跨专业互选分方向的专业群模块互选的课程体系,如图4所示。

可选的面向技术岗位的核心课程模块:二年级开始前,在学生对行业技术有一定认知之后,在多个面向技术岗位的核心课程模块中任选其一,分流学习。

可选的服务毕业发展的方向课程模块:三年级开始前,学生根据自己毕业后就业、升学、创业等不同发展方向,可在三个服务毕业发展方向课程模块中自选其一,进行针对性强化训练。

任选的选修拓展课程:动态开设新技术融合选修课程模块,供学生自由选修,拓宽技术口径。

4 满足新一代IT人才个性化成才的需求,建立“五维融合、人尽其才”的人才培养机制

课堂教学与课外实践融合:在专业核心课程全部实施项目化教学的基础上,建立课外指导教师团队,利用第二课堂、众创园、工作室、创新工坊等平台,引入企业真实项目资源,为学生提供充足的课外专业技能实践训练机会和指导服务。

分层教学与拔高培养融合:专业课程广泛实施分层教学改革,依据“摘苹果理论”,设计差异化的学习目标,采用多元和梯次个性化评价,保证所有学生都能学有所获;选拔合适学生,加入特色班和订单班,参与项目实践创新,参加认证竞赛,强化专业技能训练,助推专业特长发展。

认证竞赛与课程教学融合:引入“1+X”职业技能标准,将认证技能要求融入专业课程,组织学生考取认证,实现课证融通;构建“学校+省市+国家”技能竞赛训练体系,组建师生技能竞赛团队,参加各级各类技能竞赛,并将竞赛项目和评价方式融入平时的课程教学,以赛促教、以赛促学。

基本学分与弹性学分融合:建立学分银行,学生可以通过拓展课程模块按需学习推荐的在线课程并获取学分,也可以通过弹性课程模块中的参加竞赛、做项目、报专利、发论文、考认证置换学分。

线上自学与线下辅导融合:建立新一代IT技术专业群课程资源库,引导学生根据专业特长兴趣和技术学习路线图课外按需线上自主学习,在指导教师的组织下定期开展线下辅导和交流汇报,促进学生自主学习实践能力的提升。

5 总结

本文提出的人才培养模式从全人教育理念出发,着眼于学生就业需求和长远发展,聚焦新一代IT人才職业素养、职业能力、创新能力培养,突出能力本位教育,尊重学生个体差异,把准人才培养规律,创新实践了专业群人才培养模式机制和方式方法。

5.1 打造了职业素养培育体系

依据新一代IT人才对职业素养的实际要求,融入社会主义核心价值观,构建“四层三维”的职业素养模型,通过推行“四个协同”实施“六个工程”,形成全员、全过程、全方位的职业素养培育机制,将职业素养养成教育贯穿人才培养全過程,充分发挥价值观和职业素养在学生成人、成才过程中的引领作用。

5.2 构建了针对专业特点的职业能力培养模式

依托典型产业项目载体,按照职业能力进阶模型,将项目内容有机融入四层课程体系,通过螺旋递进训练的过程实现学生项目开发能力进阶式提升;开展校企“六共”合作,汇聚行业资源,保障项目化教学的全面有效实施。校企联合构建的“项目驱动、能力进阶”的职业能力培养模式,符合IT人才项目能力培养规律,突出能力本位,针对性强,显著提高了新一代IT人才核心职业能力的培养成效。

5.3 建立了人人尽展其才的多维融合培养机制

面向全体学生,通过设置“四层七模块”专业群课程体系、实行鼓励特长发展的弹性学分制,引导学生自主制订个性化的专业学习方案,实现多路径成才。针对优秀学生,制订学分认定和师生奖励机制,利用省互联网众创园、创新工坊,以工程项目实践为抓手,让学生在导师的指导下接项目、做项目、考认证、创新创业、参加技能竞赛,多种手段拔高培养。

参考文献

[1]羌毅.姜乐军.新时代我国职业院校劳动素养评价[J].教育与职业,2021(4):55-59.

[2]陈洁.教育教学一体化助力学生职业素养水平提升的策略构建[J].佳木斯职业学院学报,2021,37(2):137-139.

[3]张正,蔡莉莉.以项目驱动形式制定软件工程专业培养方案研究[J].教育教学论坛,2020(48):325-327.

[4]眭碧霞,王小刚,余永佳,等.项目主导多元协同资源开放:软件技术专业人才培养体系的创新实践[J].江苏教育,2019(S2):60-64.

[5]施火结,张翔,林建.多维教育与产教融合的应用型新人才培养[J].大学教育,2021(2):175-177.

[6]周文超.多维模式视角下培养学生实践能力的教学探索[J].阴山学刊,2020,33(5):98-101.