职业英语中生态读写能力培养模式探索与实践

——以《农业英语》为例

2021-01-06

(广东农工商职业技术学院 国际交流学院,广东 广州 510507)

教育是全人的教育。生态文明建设的推进和生态教育的推广使生态素养的培养成为了全人教育中的重要组成部分。美国生态教育家奥尔[1]提出“一切教育皆环境教育”,教师需要把学科教育与生态教育结合起来,从而对全人教育起到积极作用。

生态教育是跨学科的教育,可以通过多种方式进行,如通过建立相关课程体系、设计相关课程、编写相关教材、实地自然教育等。我们主要关注在职业英语教学中如何进行生态教育,培养学生生态读写能力,因为职业教育所培养的技术技能型人才是各行业的直接实践者,其生态意识和能力对生态环境可持续发展起着关键性作用,直接影响美丽中国建设目标能否实现。[2]

我国《高等职业教育英语课程教学基本要求》指出英语课程是“培养高职学生综合素质、提升职业可持续发展能力的重要课程”。各职业院校可根据“区域性经济对于人才的需求”,“以学生的职业需求和发展为依据,制定不同教学要求。”可以看出,英语课程不仅应传递职业专业知识技能以促进学习者成长适应区域经济发展,而且也可以跨越学科的边界,探讨可持续发展的话题,促使学习者思考自身与周围环境的关系问题,因为学生综合素质涵盖生态素养,而职业的可持续发展与行业发展、人类发展以及所处环境变化密切相关。因此,如何将职业英语教学与生态教育两者相结合值得认真研究。现在可行的方法包括:第一,结合行业特点,在课程设置中增加生态教育的环节;第二,在职业英语教材编写过程中增加生态教育的内容;第三,在职业英语课堂的教学环节中提高生态教育的比重。笔者重点探讨第三方面,在职业英语课堂的教学环节中融入生态读写能力的培养,以促进学生生态价值观形成并引导其生态行为。

一、生态读写能力

生态读写能力(ecological multiliteracies)源于多元读写概念(multiliteracies)。多元读写或称为多元识读,最早由新伦敦小组[3]提出,旨在帮助学生适应急剧的社会变化,迎接经济全球化、语言文化多元化和交际技术多元化的挑战。多元读写概念体现了他们对当今教学背景的清楚认识,是对读写教学未来进行学术探讨的结果。[4][5]学术界对多元读写概念并没有统一的界定。Duncum[6]认为多元读写指意义的获得是通过不同交流模式的交互运用。Gentle,Knight 和 Corrigan[7]认为它由5 种成分构成: 语言 (linguistic)、视觉 (visual)、听 觉 (audio)、姿态(gestural)和空间 (spatial)成分。Galego 和Hollingsworth[8]提出多元读写应该涵盖学校识读、社区识读和个人识读,同时把多元文化观点融入社区和个体范围。胡壮麟[9]认为多元识读能力分为文化识读能力和技术识读能力。张德禄[10]提出多元读写能力包括语言读写能力、社会交际能力和技术读写能力。盛静[11]从核心素养的角度指出多元读写是我国学生发展的关键能力之一,有助于个体自我展示和价值认同的形成。

我们可以看出多元读写能力跨越学科的界限,内涵丰富。它既包含传统语言读写能力,又涉及人类通过其它表意符号系统所进行的交际。对于各种符号表现形式传达意义的洞察力是衡量多元读写能力的重要方面。同时,它与人类动态的信息交流有着密切的关系。多元读写是动态发展的,既要强调交流渠道,也要结合多样化的社会实践以及对个人意识形态的影响。

根据学者们对多元读写能力概念的界定,我们可以把生态读写能力定义为在社会语言文化多样性的背景下,学生掌握相关的生态知识,能有策略、恰当地使用多种符号资源,从生态角度理解、批判并构建多模态语篇的能力。生态读写能力涉及多模态话语分析能力、生态话语分析能力和话语设计能力,是多元读写能力的重要组成部分。

(一)多模态话语分析能力

如果我们仔细观察可以发现生活中的读写活动离不开多种模态形式的组合。随着互联网技术的创新,视觉模态和听觉模态成为人们进行读写活动的主要形式。微信、抖音小视频、电影和游戏等多种媒介方式,融合文本、图片、声音、动作,改变了传统线性传递信息的模式,动态地构建意义。因此,学习者首先要认识这些模态的特点和传递的意义,学会分清主模态和辅助模态,进而使用多种模态建构语篇。

从Gentle,Knight 和 Corrigan[7]的成分分类来看,多种模态的内涵丰富。语言具有概念功能、人际功能和语篇功能,能展示客观世界和人类所思所想,体现人与人的交际互动以及信息的组织和传递。[12]这些功能也同样适用于其它模态形式。[13]其中语言是运用最广泛的模态,其所传递的意义范围最大,而图像则涉及视觉成分和空间成分,更有利于体现具体形象意义,动作则更多地作为辅助模态出现。这些模态的使用受到文化语境、情景语境和自身结构的影响。这意味着学习者要对目标语文化有深刻的了解,掌握文化习俗、沟通规则和伦理准则;同时,要提高对情景语境的敏感度,了解交际目标、内容、方式、关系等;另外,要分析信息的分布,评估每个模态成分如何恰当地传递信息。[10]学习者要学会分析各种模态如何传递信息达到交际目的,模态组合如何体现协调性、连贯性和创造性等特点。

(二)生态话语分析能力

生态话语分析能力是指学生能够从生态视角分析看待语言与其它模态所组成的语篇的能力。从生态视角看,所有话语都反映、影响甚至左右人们的所作所为和所思所想,从而引导人们对周围事物的认知、态度和行为的生成和改变。[14]也就是说,处于一定社会文化语境中的多模态语篇潜移默化地影响着我们处理自身与他人、人与其他物种和人与自然环境关系的态度和行为,鼓励促进可持续发展或提倡消费主义等。因此培养学生从生态的、自然的视角分析话语的能力非常必要,有助于学生识解自身与周围一切的关系,评估自身行为对生态系统中其他生物的影响。

生态话语分析能力的发展有赖于生态知识和生态语言学知识的掌握和运用。生态知识包括生态系统、生物多样性、环境科技等与人类赖以生存的生态环境相关的知识。生态语言学知识包括生态话语的分类、语言模式分析以及语言如何表达生态思想、生态哲学观和生态价值观等知识。Stibbe[15]认为评估生态语篇以及对语篇进行生态分析可以遵循五个步骤:(1)找到某个特定群体所产生或使用的一系列典型语篇;(2)采用话语分析工具进行细致的多模态分析,以揭示语篇的语言和视觉特征;(3)揭示这些特征所传达的潜在意识形态;(4)将语篇中的故事与生态观相比较,判断话语类型;(5)行动,推广有益性话语,抵制破坏性话语。学生学会生态相关知识,具有分析评估能力,有利于触动其危机意识,自发关注生态问题,在遭遇生态问题时作出恰当的决定和行为。

(三)话语设计能力

设计能力是促使学生从思想到行动转变的能力,致力于解决生态问题,推动生态系统向积极的方向发展。学生利用已有的意义资源再创造,创新性地将多种模态重新组合重新表现,置于新的语境中产生新的意义。新伦敦小组[3]将设计学习分为三部分,已有设计、设计过程和再设计。在这个过程中整合不同模态可以促进学生整体的生态多元读写能力发展。表演是一个有效的学习方式和传播理念的方式。通过扮演生态系统中的不同成员,学生们可以更好地理解语言、颜色、声音、动作等元素综合表达的意义,理解其他生物的生命状态,找到亲生命感。

二、生态读写能力培养模式

国内外学者对如何培养学生的多元读写能力提出了有价值的建议。新伦敦小组[3]提出课堂教学的四个步骤:情景化练习(situated practice),使学生沉浸于以他们已有知识和经验为基础的情境中;明晰化指导(overt instruction),以明确的方式告诉学生如何掌握对意义和交际模式进行思考的技能;批评性框定(critical framing),指导学生对局部意义和整体意义、预期受众、社会语境、语篇形式和语篇特征对意义产生的影响进行思考;改造式练习(transformed practice),帮助学生把设计原则应用于不同语境,生成新的意义。

张义君[16]提出了多元识读实践框架,包括识别识读、再现识读和批评识读三种类型。识别识读意指符号解码,结合自身经历和知识理解符号意义,符号通常是非常熟悉的文化中的日常生活经验;再现识读为意义建构,从文字和视觉方面构建事件本质、事件的参与者以及事件发生环境;批评识读提出了更高要求,批评文本,分析并改变文本,重新设计有创意的整合型文本。

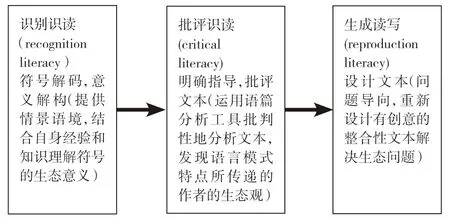

本研究借助新伦敦小组和张义君的研究成果,提出生态多元读写能力培养流程:识别识读、批评识读和生成读写(见图1)。在实际的教学中,教师应有意识地让学习者结合自身经验理解多种模态方式传递的信息,能用语言清晰地表述内容,利用语篇分析工具分析评估语篇并形成自己的观点,设计新的语篇扩展多种模态的意义潜势解决问题。

图1 生态读写能力培养流程图

具体而言,识别识读指模拟真实的与生态相关的交际过程场景,利用学习者的经历和已有的知识来进行意义解构符号解码。情境化是进行识别识读的重要手段,课堂中浸入式教学难度大,所以通过模拟实际交际过程,构建具体情境,使学生了解生态系统中发生了什么,哪些是自己感知到的,哪些是被忽视的,如何理解各种模态传达的意义。这一阶段,提升学生对多种模态意义的觉察能力和感知能力的练习必不可少。

批评识读阶段教师的明确指导和语篇分析工具的提供不可或缺。明确指导要求在学生接触新知识、新技能和新活动时,教师需要清楚地告知学生要达到什么学习成果,为了达到学习成果要做什么、怎么做以及如何做好。教师要为学生提供语篇分析工具引导学生积极思考,评估语篇中作者的生态意识和价值观,并给予及时指导。

三、实践探索

生态读写教学实践以问题解决为导向,结合职业英语的行业特点,积极探索开展生态教育的课例,引导学生思考生态系统中各成员之间的关系,以及绿色科技、资源再利用、消除浪费、生态保护、低碳消费等内容。以《农业专业英语》第二单元中的阅读语篇Woman who lost leg finds inspiration from disabled dolphin 为例,该单元主题是动物科学,语篇为叙述性体裁(narrative),讲述人物Kazazic 和海豚Winter的故事,教学目标是让学生学会用英语描述动物及其行为、了解动物尤其野生动物的生存处境,并思考如何以实际行动保护生存受到威胁的野生动物。

识别识读阶段始于课前准备环节,建议学生观看BBC 制作的《蓝色星球》了解海洋生物的生存状态。课程开始时以此为导入话题,引导学生描述海洋的场景、海洋生物所面临的生存困境以及人类活动对其生存造成的影响。之后引入阅读语篇中的图片识读,从前景、背景、角色位置、角色面部表情和视角以及肢体语言等方面描述图片。然后进行语篇阅读,进入批评识读阶段,师生共同深入分析图片和语篇的篇章结构、语言特点、人物和生物的情感动作过程,了解人与生物的不同相处方式产生的不同结果,明确和谐共生的重要性。随后以生态关系图引导学生思考环境问题和人类可能的解决方法。

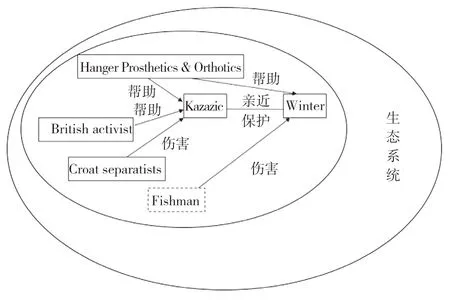

批评识读阶段是学生学习使用批判性分析工具的重要阶段,教学过程采用从上至下(top-down)的方式,即从语篇的整体出发分析篇章结构,画出生态关系图(见图2),然后运用语篇分析工具批判性地分析语言特点和图片特点,揭示语篇中所传达的潜在意识形态,对比自身和作者的生态观,实现语言输出。语境包括文化语境和情景语境,为语篇中的角色提供了行为的场景,所以也是值得关注的部分。

图2 语篇中人类参与者与动物参与者的生态关系图

教师和学生共同把描述人物和生物关系的句子标出作为重点的学习资源,分析后发现语篇通过特定语言模式和图片的使用体现了以下特点,并传递了作者想要弱化人与生物矛盾实现和谐共生的生态观。

(一)身心距离由远而近

人与生物的距离从名词和代词的变化中得到体现。文中海豚的出现从集体名词到具备个体特征和人格化的名字的转变,以及拟人化的代词“she”出现使动物的形象清晰生动,类似镜头由远拉近的效果,动物在读者的头脑中越来越清晰,如“the dolphin—dolphins—wild animals—a young dolphin,Winter—the injured bottlenose dolphin named Winter”。

文中人物行为过程的描述和评价性词汇的使用也展示了身心距离的变化,从不平等到平等,从疏远到亲近。文章开篇通过使用动词“peer down”“watch”把人物置于一个俯视的观察者的位置。之后的行为动作“held out a hand”“embark on”使两者距离渐近。

文中评价性词汇的使用进一步呈现了人物内心的情绪情感过程。语句(1)(2)中人物话语中使用“approachable”“scary”“cute”显示其内心的矛盾纠结。

(1)From a distance,the dolphin seemed approachable enough.

在第一个感恩节餐桌上出现的酸甜蔓越莓酱或蔓越莓果冻今天仍然供应。蔓越莓是一种小而酸的浆果。它生长在马萨诸塞州和新英格兰地区其他州的沼泽地或泥泞地区。印第安人用水果来治疗感染。他们用果汁染地毯和毯子。他们教殖民者如何用甜味剂和水煮浆果来制作酱汁。印第安人称之为“ibimi”,意思是“苦浆果”。当殖民者看到它时,他们称之为“鹤浆果”,因为浆果的花把茎折弯了,很像长颈的鹤。这些浆果仍然生长在新英格兰地区。

(2)It was very scary because even though dolphins look cute,they’re still wild animals.

(二)动物形象的凸显与矛盾的弱化

凸显模式指一种语言或视觉描述形式,通过具体、明确、生动的刻画,把生活中的某个领域描述为值得关注的对象。[15]文中对于海豚的语言描述形成了凸显模式,通过分析一系列语言特征,如焦点、活力、抽象水平、及物性等,学生发现对海豚的具体描述,创造了生动的形象,在个人头脑中建立起凸显模式,抵制了抽象化概念,引起了学生的“亲生命”性。

个体化或人格化是凸显的方式之一。命名是个体化的一个方面。文中的海豚有自己的名字Winter,意味着这个个体是独特的、不可替代的存在,拥有自身的价值。语句(3)表明人物看到了Winter 身上的唯一性和价值,她用来描述Winter 的语言都凸显了Winter 在她心中的重要地位,无可替代。

(3)A young dolphin,Winter,who had lost her tail in a crab trap,caught Kazazic’s eye: “She swam more like a shrimp than a dolphin.I identified with her.”

生物的主动化描述是语篇中凸显模式的另外一种表现方式。语句(4)到(8)中“streak off”“approach cautiously”“glide away”“let”“nuzzle up to”和”embark on”的使用体现了海豚的主动性。海豚被描述为动作者(actor),是活动中积极、动态的力量,是行为过程中的行为者,有自己的主动性,有自己的情绪。这些句子都可以成为学生的语言资源,培养对生物的亲近感。

(4)When they are done,Winter streaked off through the water.

(5)She held out a hand to Winter,who approached cautiously,then glided away.

(6)After a few minutes,the dolphin let Kazazic stroke her back.

(7)Finally,Winter nuzzled up to her shoulder.

(8)Then the two embarked on an hour-long swim around the pool.

上述语句中使用的动词都是主动语态形式,海豚被视作施事,是有生命、有呼吸、有目标、有目的和有情绪的生物。尤其,评价性词“cautiously”的使用进一步突出海豚的精神世界。这种语言模式将海豚描述为能够积极地融入周围世界、拥有精神生活且能与人交流的生物,使其主动化的形象在读者头脑中凸显,鼓励读者对其保有尊重。

在多模态文本中,视觉图像也具有提升或降低凸显的意义。视觉图像通过帮助读者定位场景和角度引导他们观察拍摄对象。文中图像展现的场景为海洋馆的水池中,海豚Winter 和Kazazic 一左一右占据画面中间2/3 的重要部分,处于焦点,与读者的视角平直相对,海豚嘴张开,Kazazic 露齿而笑,右手环抱海豚,传递了人和生物和谐相处的信息。

凸显模式使海豚的形象得到关注,与之相反的删略则淡化了某些领域。学生注意到语篇中对其他施事者删略的现象,并对其进行讨论。通过对比文中出现的小句(9)和修改后的(10),学生理解为作者意图淡化人类与生物的矛盾。

(9)Who had lost her tail in a crab trap.

(10)Who had lost her tail in a crab trap set by people(fishman).

(三)归属感的体现

文章中关注人物对于所在社区和环境的归属感或根基感。通过分析语句(3)(11)(12),学生认为Kazazic 通过直接的观察与注视从海豚身上获得放松和幸福感,并对Winter 产生了共情,主动地靠近进一步了解Winter。这种归属感点燃了她的信心。

(11)To unwind,she’d watch the dolphins play at Clearwater marine aquarium,near her home in Palm Harbor.

(12)If she can do this,there’s no way I can’t,she thought.

文中的语言将动物描述为值得重视和关注其内在价值的对象,鼓励读者换个视角来看待人类与非人类世界之间的相互关系。语篇分析过程中,学生更加关注作者的语言特点如何体现其潜在的意识形态,达到其写作意图,开始讨论并思考以下问题:我们所在区域动物的生存状况如何?我们可以向动物学习什么?我们作为生态系统中的成员,如何与他人、生物及自然环境相处?尊重、无视还是伤害?

生成读写阶段,学生围绕主题“我们与动物”设计多模态语篇。他们制作视频,宣传海报,策划以动物为主题的英语电影配音比赛,分享观后体会,充分利用多种模态传达动物和我们在同一个生态系统的信息。大部分同学将主题扩展到自己所处社区和环境,走到田间地头街道拍摄自己家乡的环境,使用图文表达自己对于环境的担忧。他们不只是认可家乡喜爱的感觉舒服的地方,如“quiet sunlight”“the ducks playing” 和“peaceful and simple life”等,而且认真思考被人们忽视的问题以及产生的后果,如 “dysfunctional public facilities”“deforestation”“air pollution” “discarded shared bikes”等,其中最受关注的是 “improper disposal of garbage”和“water pollution”。学生们提交的多模态语篇有以下特点:第一,凸显模式在语言中使用偏少,但是在视觉图像中运用灵活。学生们意识到生活中某个对象是值得关注的,但是很少使用具体、明确和生动的语言描述。而在图片中,动物形象的凸显模式使用频繁,如在一条乡间小道上,一头老黄牛占据图片2/3 的位置,眼睛与读者平视,处于焦点。这种“需求图像”,要求拍摄对象与观看者之间发生关联,体现人对动物的尊重。另一篇关注水质和水源的语篇中,作者提供的图片呈现了一条晒干的鱼躺在干涸开裂的河床上。干瘪黑色的鱼与黄色的河床形成鲜明对照,产生震撼的效果。第二,多模态语篇体现了学生对家乡的归属感和自豪感。图片中呈现了人与环境的互动,如人与海水的嬉戏,阳光洒在人的身上等。语言中多用存在过程,展示家乡的美,如“There is a sea of wild chrysanthemums suitable for relaxing on weekends.” “It is a place to have fun.” “Tadpoles are all over the stream,and the melons are ready to grow.” 第三,多模态语篇体现了学生的积极生态观。他们在语篇中展示了对 “绿水青山就是金山银山”的认同,通过体验家乡的自然环境,学生获得了幸福的感觉,抵制当地对资源过度使用造成的生态破坏。他们不仅发现问题,而且给出了自己的解决方案。

四、结语

读写能力的培养是语言教学的主要目标,而生态读写能力的培养成为语言教学中融入生态教育的一个柔和的切入点。当语言教学强调的细致观察和普遍联系被付诸实践时,我们的教学环节才能更好地提升人的生态素养。[17]具体来讲,在教学中,我们需要从以下三个方面进行有效地生态读写能力培养。第一,问题导向。职业英语中的语篇以传递专业知识为主要目的,语言教师要善于发现并提出与职业行业相关的生态问题,同时应鼓励学生提出自己的问题,共同协商,把解决问题作为教学目标的一部分。第二,引导学生掌握多种模态尤其语言模态传递的生态意义。教师应具有生态语言学知识,清晰地教授生态话语的分类、语言模式分析以及语言如何表达生态思想、生态哲学观和生态价值观等知识。第三,鼓励学生发声。学生作为具有自我意识的主体拥有自己的经历和对生态问题的看法。我们教授读写的目的在于希望他们意识到自己有责任提供自己独特的见解,在分析语篇时能评估作者的观点,并将自己的观点与之对比,进而努力进行实践。