浅谈科学探究能力的测量与培养*

2021-01-06马云梦徐金保

马云梦 徐金保

(北京市广渠门中学 北京 100062)

《普通高中物理课程标准(2017年版)》指出:“科学探究”是指基于观察和实验提出物理问题、形成猜想和假设、设计实验与制定方案、获取和处理信息、基于证据得出结论并做出解释,以及对科学探究过程和结果进行交流、评估、反思的能力.“科学探究”主要包括“问题”“证据”“解释”“交流”4个要素[1].

对于“科学探究”《课程标准》明确指出:通过高中物理课程的学习,学生具有科学探究意识,能在观察和实验中发现问题、提出合理的猜想与假设,具有设计探究方案和获取证据方案,使用不同方法和手段分析、处理信息,描述并解释探究结果和变化趋势;具有交流的意愿与能力,能准确表述、评估和反思探究过程与证据的能力,能正确实施探究过程与结果.由此可见,科学探究是物理学科核心素养之一,是学生通过学科学习而逐步形成的关键能力.

1 问题的提出 如何测量“科学探究”能力

1.1 一道测量“科学探究”素养的高考题

2019年高考北京理综物理试题第23题,以课本“做一做:用传感器观察电容器的充电和放电”为背景,侧重考查了学生的“科学探究”能力.

【例题】(2019年高考北京理综卷第23题)电容器作为储能器件,在生产生活中有广泛的应用.对给定电容值为C的电容器充电,无论采用何种充电方式,其两极间的电势差u随电荷量q的变化图像都相同.

(1)请在图1中画出上述u-q图像.类比直线运动中由v-t图像求位移的方法,求两极间电压为U时电容器所储存的电能Ep.

图1 u-q坐标轴

(2)在如图2所示的充电电路中,R表示电阻,E表示电源(忽略内阻).通过改变电路中元件的参数对同一电容器进行两次充电,对应的q-t曲线如图3中①、②所示.

图2 充电电路

图3 q-t曲线

a.①、②两条曲线不同是______(选填E或R)的改变造成的;

b.电容器有时需要快速充电,有时需要均匀充电.依据a中的结论,说明实现这两种充电方式的途径.

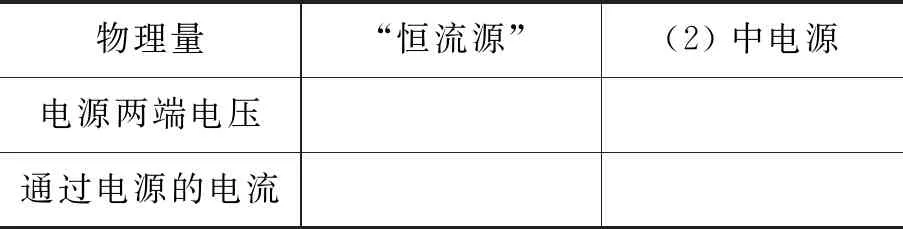

(3)设想使用理想的“恒流源”替换(2)中的电源对电容器充电,可实现电容器电荷量随时间均匀增加的目的.请思考使用“恒流源”和(2)中电源对电容器的充电过程,填写表1(选填“增大”“减小”或“不变”).

表1 对比实验现象

1.2 从“四要素”出发观察“科学探究”能力的测量

科学探究主要有4个要素组成,即“问题”“证据”“解释”“交流”.

文献[2]采用构成要素频次统计的方法,对美国、加拿大等国家的科学课程文件中科学探究能力进行分析,归纳出科学探究能力的构成体系.表2是笔者对科学探究能力构成体系重组.

表2 科学探究能力的构成体系

2 从四要素角度观察对“科学探究”核心素养的测量

下面从“问题”“证据”“解释”“交流”科学探究四要素的角度对2019年高考北京理综卷第23题进行分析,分析结果如表3所示.

表3 科学探究四要素角度的试题分析

2.1 有价值的“科学探究”的问题是基于真实的观察和实验

本题完全源自课本,课本这样描述:“先使开关S与1端相连,电源向电容器充电,这个过程可在瞬间完成.然后把开关S掷向2端,电容器通过电阻R放电,传感器将电流信息传入计算机,屏幕上显示出电流随时间变化的i-t曲线. ” 善于观察的学生,很快发现问题:充电“瞬间完成”,放电时间大于6 s,同一个电容器的充电、放电过程时间为什么有这么大的差别?有没有什么因素影响充电时间?其实还有一个问题,如何观察充、放电过程?q-t变化过程不能直接观察,需要转化.电容器所带电荷量的变化情况可以用电容器两端电压的变化表示.课本采用i-t来表示电容器充电过程是一个很值得去探究的问题.基于真实的电容器充、放电实验,还可以生成一些物理意义明确的、中学生可以回答的、有探究意义的问题.笔者对课本实验做了进一步实验探究补充.

表4 实验参数

提出的主要问题有:(1)电容器的充电过程如何观察?(2)电容器的充电时间跟哪些因素有关?

2.2 坚持以学生为主体的“证据”形成过程

RC电路中,电容器上的电压不会瞬间跃变,当供电电压从零跃变到E,或由E跃变到零时,电容器两端电压、电路中电流开始发生变化到逐渐趋于稳定,可以视为暂态过程.暂态过程延续一定时间,变化不快,可以看成是准恒的,因此欧姆定律可以继续适用.

学生对于部分电路欧姆定律已经很熟悉,对于含有电容器的电路比较陌生.学生对于充电过程通过电阻的电流变化情况,可以提出合理的猜想和假设.把探究方案交给学生去思考、去设计.而不是简单演示给学生看,把学生当成观众,甚至把学生的注意力引导到传感器的“酷炫”上,或者单纯从传统应试角度出发,把主要精力放在i-t图像处理上.

对于(2)a问,基于欧姆定律,考查学生能否恰当收集相关信息,对“问题”进行假设、分析,再进一步寻找“证据”.

2.3 科学探究的解释要基于“证据” 要体现物理主干规律和方法的应用

试题(2)b问“依据a中的结论,说明实现这两种充电方式的途径”,考查基于证据的相关问题解释.

由欧姆定律可知

该式是电荷量q一阶常系数微分方程,结合初始条件,得到充电时

若Ut=0.63E,此时充电时间t=RC;若Ut=0.95E

此时充电时间t=3RC;若Ut=0.99E,此时充电时间t=5RC.令τ=RC,若R=1 kΩ,C=1 μF,则τ=1 ms,在电容器不太大的情况下,教材中描述“充电过程瞬间就完成”是可以的.取Δt→0,则

可见在电源电动势E一定(即电容器充电结束后电荷量一定)的情况下,电阻R越大,充电电流i越小,充电时间t越长.

图4是不同电阻的充电实验数据.电容器储存的电荷量q=uC,实验中用u-t图像替代q-t图像.

图4 不同电阻对应的u-t图像

2.4 科学探究的“交流”要以新生成信息输出为特征

考虑到干电池的标准电压与其工作电压之间存在较大差异,电池本身的性能与其内阻也会对实验结果造成一定影响,故本次实验分别采用了KORAD KD 3003D信号发生器作为恒压源,它可以更准确地控制该电路的工作电压.恒压输出3 V或6 V,R=2 000 Ω,R=1 000 Ω,R=333 Ω,C=3×10-3F的电容器充电过程中电容两端电压随时间的变化规律如图5所示.

图5 信号发生器代替干电池后的u-t图像

以信号发生器3 V-100 s采样数据为例,计算过程Logger pro计算数据如图6所示.

图6 Logger pro计算数据

其余得到不同条件下,电流变化的离散程度的方法与上述方法相同.具体数据如表5所示.

表5 不同条件下,电流变化的离散程度σ

根据数据结果,在电源电动势E不变的情况下,可以比对出随着电阻的增大,电路中电流减小,且电流的离散程度较低,即更趋于“均匀充电”的恒流模式.因此可以验证(2)b问:随着电阻的增大,电路中电流越小,更趋于“均匀充电”的恒流模式,选择图线②;若想实现快速充电,则可以采取减小电阻的方式以增大电流,故选择图线①.

3 教学建议

从“四要素”角度分析北京理综卷第23题,科学探究教学也应该从“四要素角度”思考:有价值的“科学探究”的问题是基于真实的观察和实验;要坚持以学生为主体的“证据”形成过程;科学探究的解释要基于“证据”,要体现物理主干规律、方法的应用;科学探究的“交流”要以新生成信息输出为特征.