多功能服装设计系统构建与评价体系研究

2021-01-06任祥放

杨 婕,任祥放

(1.南通大学 纺织服装学院,江苏 南通 226007; 2.江南大学 设计学院,江苏 无锡 214122)

基于消费者对产品功能个性化的特殊需求,目前部分服装产品中已融合了许多前沿科技成果,科技感和智能化改变着人们的生活方式和整个服装领域的消费结构。同时,将具有创新结构设计的服装结合具备交互技术的可穿戴设备是符合时代发展趋势的设计,创新结构设计服装与附着可穿戴设备的科技感服装属于多功能服装,市场上已有此类产品,如多功能夹克、智能音乐骑行服、智能登山服等[1]。但是也存在如品类不多、舒适贴合度低、实际功能不达标等问题,也没有相应的评估体系。本文从多功能服装理论、设计特点、设计原则角度出发,构建出可操作性的多功能服装设计系统与评价体系,以期解决设计源头及整个设计过程中潜在的问题,指导服装产业化价值的可持续性提升。

1 研究背景

服装作为集文化科技于一体的载体,在历史长河中扮演着重要角色。物联网时代的到来,智能可穿戴服装在运动体育、智慧医疗、康复理疗和体育游戏等多领域开展应用尝试。服装领域专家预测,未来10到20年,服装与人工智能、物联网、电子传感等技术的交叉应用,将对传统产业产生较大影响,可穿戴服装产品将与多个学科的技术工艺交叉融合,特别是与传统纺织服装工艺有机结合[2-3]。如3D-CLO技术软件(上海信玺科技有限公司)可整理服装制版数据库,让服装结构变得更加科技化、智能化和多样化。

本文将多功能服装分为结构性服装和智能可穿戴服装,针对人们对多功能服装的认知程度进行在线问卷调查,调查对象为在校学生和服装行业相关从业人员,共发放250份问卷,收回235份,其中223份为有效问卷,有效率89%。

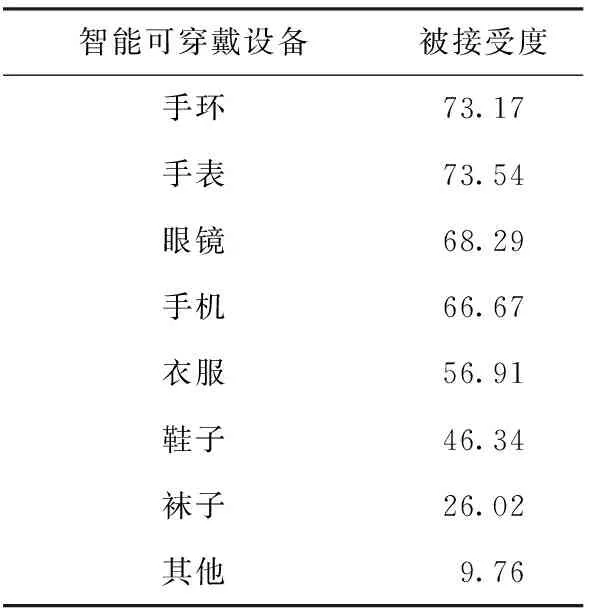

调查中有82.93%的受访者认为结构性服装和智能可穿戴服装的市场前景较为乐观。不同智能可穿戴设备被接受度如表1所示。可以看出,随着人工智能技术的普及,消费者对智能可穿戴服装的接受度较高。此外,26.83%的受访者倾向于通过手机软件控制智能可穿戴服装的功能,67.48%的受访者倾向于将可穿戴设备附着在服装上,表明附着在服装上的可穿戴设备因其操作方便、体验感佳等特点,更受消费者欢迎。

表1 不同智能可穿戴设备被接受度 %

智能可穿戴服装的出现打破了传统服装原有的美学结构和审美情趣,带来了全新的穿着体验和交互感受,但其生产应用仍存在许多问题。目前市场上出现许多借智能可穿戴名义,把元件或者设备强加入服装中的现象,出现体验性差、交互性差等问题。这是因为一味追求服装的智能化,没有把可穿戴设备与服装的契合度处理好。

国内相关研究中,李康等[4]提出通过三维交互系统提取人体扫描所生成三维模型中的交互信息,并将其转换成服装尺寸及参数约束化信息,从而获得参数约束下的服装制图,完成服装结构设计。田苗等[5]针对服装设计形式的特殊性,从不同角度进行研究分析,提出在服装设计实践过程中须了解设计形式和发展趋势。梁盈春[6]提出通过建立1~3岁幼儿童装的蓝牙传输温控和报警系统监控幼儿体温,可以实现实时监测、接收和发送数据的功能。

国外相关研究中,Meng等[7]提出了一种简化的织物动态模型和实现高质量真实感的虚拟试衣集成方案,通过复杂时间模拟的方式演示系统运行情况、虚拟试穿及布料模拟。有研究为给智能可穿戴服装系统提供普适的智能设计,利用移动互联网、云计算和大数据分析技术构建了移动医疗云平台,同时也介绍了智能可穿戴服装系统的设计细节、关键技术和实际实现方法[8]。Wong等[9]通过研究人的感知和判断过程,结合统计学、神经网络和模糊逻辑的优点,运用建模技术开发了混合模型来模拟感知过程的不同阶段。

从国内外研究情况看,研究内容多集中在单方向、单类别的系统研发,较少研究多功能服装的定义、分类,及其设计系统和评价体系。本文依据前期所做基础工作,对多功能服装产品的设计进行分析,从开始设计方案时关注产品价值,同时为进入市场产业化做铺垫,可以更好的使服装与科技结合,满足物联网时代人们的多方面需求。以期为从事该服装领域的研究人员提供可借鉴的思路。

2 多功能服装理论

2.1 多功能服装概念

2017年底优衣库创始人柳井正在演讲中说:“在我的认知里,优衣库是个科技公司,时尚消费趋势会随着时间推移而变化,这就要求我们日常生活中要持续不断地去关注和创新产品功能”[10]。随着人们消费水平和审美情趣的提升,服装不能仅提供单一的功能需求,要向能够满足多个功能需求的趋势发展,科技化是服装未来的重要发展方向。

目前少有研究对多功能服装的概念进行分析限定,本文将多功能服装分为结构性服装和智能可穿戴服装。结构性服装[11]即以人体工学为基础,采用解构手法(重组、转移、增加、减少等)对服装结构线或装饰线进行整合得到的可以满足一定人体功能需求的服装,如可拆卸充气枕头、耳机挂孔等。智能可穿戴服装即将与身体有关的某种功能性载体与服装(特别是柔性织物服装)结合能够满足人们对特定功能需求的服装,包括如防辐射、心率监测、定位跟踪等。

2.2 多功能服装要素

多功能服装作为科技性与艺术性相结合的产物,满足了人们多方面的需求,其在设计方面需要注重结构设计、功能面料、可穿戴设备等要素。

①结构设计。需摆脱常规穿着规范,改变服装原有结构,设计具有视觉冲击力和观赏性的造型,实现服装多样化穿着。通常采用叠加、重组、拆分、转移、对称等解构手法。

②功能面料。多功能服装的发展与纤维、面料密不可分。近几年来多功能服装的创新多体现在纤维面料的创新上,高校与纺织面料企业在这方面取得了积极的成果。江南大学研发了一种可以抑菌杀毒的纳米纤维,可应用于制作病人或婴儿等特殊群体的服装[13];山东圣泉化学纤维公司开发了一种生物质石墨烯纤维,其价格昂贵,织成的织物具有低温远红外、抗菌抑菌、吸湿导湿、防紫外线及抗静电等功能[14]。

③可穿戴设备。关于可穿戴设备的研究已经过多年的发展,主要研究和设计直接穿戴在人体上、或者整合进服装中进行间接穿戴的设备。目前可穿戴设备集中向微型化、集成化、多功能化方向发展。市场上现在最多的可穿戴设备是智能手表和智能手环,按照穿戴形式来分类,可以分为头部穿戴类、手部穿戴类、躯干穿戴类、下肢穿戴类和其他穿戴类5种,可穿戴设备分类如图1所示。

图1 可穿戴设备分类

3 多功能服装设计理论

3.1 多功能服装设计特点

多功能服装设计具有依赖智能交互技术、结构设计精巧多变、能够满足多种环境的穿着需求3个主要特点。

①依赖智能交互技术。交互技术的创新性发展给服装注入了科技力量,使得服装具有功能性的需求再次被扩大,也是智能可穿戴服装智能化的关键部分。目前,较为成熟且并被消费者接受的交互技术主要有蓝牙技术、GPS技术、NFC技术等,科技公司Athos在2015年推出了全新的智能运动衣[12]和短裤,产品内有多个传感器,通过蓝牙技术把收集到的心率等运动数据传到移动端;时装品牌Ralph Lauren推出智能网球衫OMSignal[13],其中装有多个健康监测传感器,用于健身和竞赛场景,通过蓝牙技术将数据传递到消费者移动端。

②结构设计精巧多变。结构性设计是目前改变服装功能性变化的另一重要手段,其与可穿戴设备的结合是服装未来重要的发展趋势,主要因为服装结构性的创新设计会给功能化端口提供必要辅助。结构性设计主要从服装结构线和装饰线入手,包括刀背线、公主线、腰线、肩线等。GO Utility Vest太阳能夹克[14],巧妙地利用解构手法在夹克中设计太阳能板,可以放置多个充电装置,适用于户外运动;Skins Ice压缩衣[15]依据人体工学采用紧身结构性设计,使穿着舒适,服装材料采用喷雾技术可以使肌肉系统快速冷却,并维持肌肉群造型,减少前进阻力。

③能够满足多种环境的穿着需求。当服装市场进入到成长发展阶段后,消费需求将从美观、保暖等基础需求向功能多样性的复杂需求发展。如户外登山服,不仅仅需要保暖,还需要安全定位、抗菌防臭、防紫外线等;如孕妇服,不仅需防电磁辐射,还需要监测孕妇的体温、心率和血压等。满足消费者多种环境下的需求,是把消费模式从生活消费型提升到情感消费型,这是以消费者为中心的情感化设计,注重情感融入,引起消费者的共鸣,这是智能可穿戴服装为消费者带来的乐趣及意义。

3.2 多功能服装设计原则

多功能服装设计是个系统性的设计,涉及到多个学科领域交叉,本文根据相关研究[16],将多功能服装的设计原则总结为以下3个方面。

①以生物为本。近些年,社会各界呼吁人与自然界和谐共生。多功能服装设计的功能性不仅与人类息息相关,还与环境、生物有不同程度的交互联系,应把人类以外的生物也纳入设计考虑的范围中,以达到和谐共生的状态,这也是未来设计的趋势。

②可持续性设计。可持续性设计研究在工业设计领域应用比较广泛,多功能服装的可持续性设计原则是将人与环境交互的生态效益作为出发点进行实践创新,从人机交互、人与环境交互到天然环保织物与柔性传感器结合等方式来探讨基于人与环境的创新研究。

③科技美学。服装属于工业产品的范畴,是为消费者服务的产品,这就需要具有视觉美感,不能只追求功能忽略设计美感,也不能只追求设计美感而忽略功能。老年人多功能服装是集功能与设计美学于一体的系统设计,需要在科技功能的基础上结合服装设计原则进行设计。

4 多功能服装设计系统与评价体系

4.1 人机交互式可穿戴设备多尺度需求

人机交互式可穿戴设备中设备与人体结合的非常紧密,其研发过程需满足消费者的多尺度需求,如舒适性、安全性、耐用性、交互便捷性等,还包括不同群体的特殊性需求,信息互动的可视化程度,输入输出信号准确度等[17-18]。

4.2 智能可穿戴设备与服装结合方式

智能可穿戴设备与服装结合的目标是在展现传感器功能的基础上,满足目标消费者的人体特征和生活情境,提高产品的便携性、可穿戴性以及服用性能[19]。

目前,针织服装是智能可穿戴设备与服装结合最紧密的纺织品类别,柔韧性、可织性等都比较符合目前的发展趋势,因此在结合方式上主要考虑针织服装。大多数智能可穿戴设备是以传感器为基础的元件[19]。随着传感器微型化、区域化的发展,可穿戴设备的布局不仅限于局部,而是面向整个人体服装的体域网络,除了与人体信息交互和通信,还可监测、收集和传输周边环境的交互数据。

因此本文从多个方面对智能可穿戴设备与目标消费者服装的结合方式进行研究,以满足目标消费者在特定环境(或称特定安全情境)下对功能服装的安全性、舒适性和设计美学等的需求。在深入了解目标消费者需求的基础上,选择合适的智能可穿戴设备(匹配目标信息特征),并探索与功能服装结合的形式,总结出能够兼顾功能及美感的设计流程。智能可穿戴设备与目标消费者服装结合方式研究的基本流程如图2所示。

图2 智能可穿戴设备与目标消费者服装结合方式研究的基本流程

4.3 智能可穿戴设备与移动终端的交互方式

随着智能手机和iPad等移动终端的普及应用,大多数可穿戴式智能设备依托移动终端接收和分析数据。目前可穿戴设备与移动终端主要通过近距离无线传输方式进行数据传输,如蓝牙(Bluetooth)、ZigBee、Wifi、光保真(Lifi)技术等。可穿戴设备和移动终端的交互形式大部分是单向的,即可穿戴设备与终端单一交互,数据共享程度低,影响产品的功能效果。因此,为使可穿戴设备与终端之间信息处理达到较高的服务效率,需要对数据信息在可穿戴设备间、可穿戴设备与移动终端间传输和交互的方式进行研究,即多交互方式(Multi-interaction)[20-22]。智能可穿戴设备数据传输多交互方式框架如图3所示。

图3 智能可穿戴设备数据传输多交互方式框架

对于智能可穿戴设备与移动终端多交互方式,本文把信息交互方式分为2类:一是由人自身的行为触发的信息交互,比如触摸点击、行为识别;二是无线数据传输技术对行为语言进行的精确监测解读,这种方法还不成熟。

本文通过目前已较成熟的近场通讯技术(如NFC技术)、蓝牙技术和必肯技术(iBeacon)等建立智能可穿戴设备与移动终端的单一连接,在整个人体服装的体域网络范围内建立多个智能可穿戴设备及移动终端,从而实现多元化、全覆盖的交互模式,并总结出低消耗多功能的优化连接方案[1,20-21]。

4.4 构建多功能服装设计系统

依据以生物为本的设计理念,总结归纳研究内容的3个方向,构建功能服装设计系统如图4所示。

图4 多功能服装设计系统

服装设计系统运行步骤如下:

①首先通过目标消费者生理和心理的外部影响因素、内部影响因素建立数据仓库单元,作为目标消费者需求和可穿戴设备功能需求的基础。

②然后基于感性分析及多方向需求的整合,运用信息特征交叉的方法,从舒适性、可穿戴性和便携性等方面获取服装与传感器结合的最优方式。

③再依据三大设计原则,设计目标消费者的功能服装样衣,在功能服装上的智能可穿戴设备通过近场传输(蓝牙、NFC、iBeacon等技术)手段,把获取的数据信息传到智能移动终端,包括智能无线端和智能PC端,同时通过Wifi或远场传输网络上传到远程云服务器中心。远程云服务器中心包括朋友圈、社区平台等端口。这样就实现了不同种类的移动终端在多设备共联和信息共享的需求。

④最后通过用户体验,检测产品是否符合研发设想:如果能达到设想,根据国内对功能服装产品的研发标准,完善产品的实践检测;如果达不到设想,返回系统第一步,分析设想不成立的缘由,并进行再设计。

整个服装设计流程是可持续的,直到产生最适合的多功能服装产品才会结束。该系统能够不断推动多功能服装设计系统发展完善。

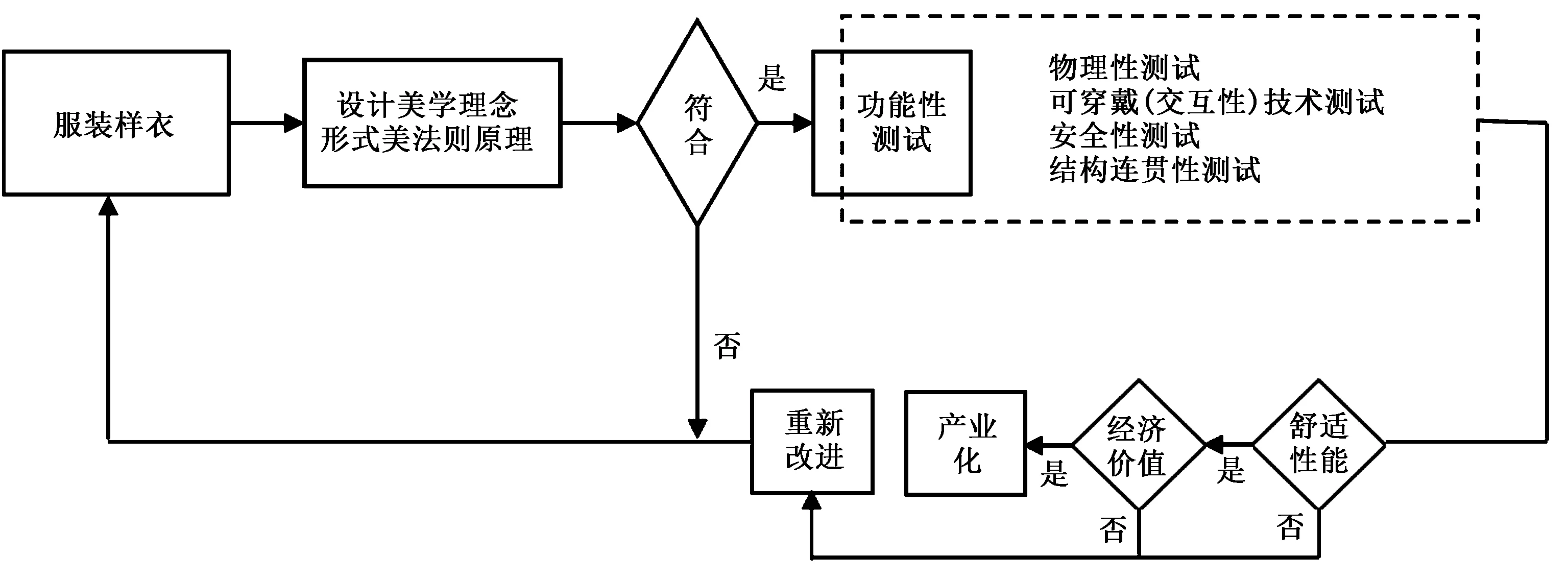

4.5 多功能服装评价体系

基于相关文献的研究方法[22],针对服装生产过程,提出了多功能服装评价体系。首先用形式美法则原理对服装的款式、色彩、面料进行设计美学评价;然后综合舒适性、安全性和经济性等因素,对其功能性进行测试,包括物理测试、可穿戴(交互性)技术测试、安全性测试、结构连贯性测试等,使其具备产业化价值。多功能服装设计评价体系如图5所示。

图5 多功能服装设计评价体系

5 结束语

随着人工智能时代的到来,多功能服装的发展是顺应时代潮流的。本文从满足消费者多方向需求总结出多功能服装的概念、设计特点及以生物为本、可持续设计和科技美学3个设计原则。较完整的从可穿戴设备多尺度需求、智能可穿戴设备与服装结合方式和智能可穿戴设备与移动终端的交互方式3个方向构建了多功能服装设计系统。为了测试和提升服装产品产业化的可行性,从功能结构性、交互性上探讨产业化的可行性,提出了具有可持续发展方向的评价体系,为多功能服装的发展提供理论指导。