新疆少数民族就业结构的失衡成因与优化路径

——基于族际职业差异视角

2021-01-06欧阳金琼董鸿宁刘凤林

欧阳金琼 董鸿宁 刘凤林

(塔里木大学经济管理学院/南疆社会经济发展研究院,新疆阿拉尔,843300)

促进就业是和谐之基、安国之策。习近平总书记在第二次中央新疆工作座谈会上提出了“坚持就业第一,增强就业能力”的民族工作要求。李克强总理也在会上指出,就业是新疆最大的民生问题。自中华人民共和国成立以来,政府从稳疆安疆的战略高度出发,制定了一系列就业优惠政策,明确赋予了少数民族平等就业与优先就业的权利。但少数民族就业形势依然十分严峻,就业结构失衡的状况并未得到根本改善。根据第六次人口普查数据,新疆少数民族劳动力80.16%集中在农林牧渔业,单位负责人、技术人员等职业所占比例明显偏低。近年来产业转型升级与创新经济产生的挤压效应,以及由此带来的劳动市场技能与需求不匹配的矛盾[1],加剧了新疆少数民族就业结构的失衡,具体表现在城镇少数民族体力劳动者比例不断上升,高级管理人员与专业技术人员比例不断下降[2]。此外,新疆少数民族大学生就业率也普遍偏低[3]。就业结构的失衡影响了少数民族劳动者的收入与社会经济地位,容易成为族际交往与民族认同的“藩篱”[4]。因此,探寻新疆少数民族就业结构的失衡原因,促进少数民族就业结构的优化转型是当前亟待解决的重要问题。

一、文献回顾

就业结构一般是指劳动力资源在国民经济各部门、各行业、各地区、各领域的分布、构成和联系。国外专门研究少数民族就业结构的成果很少,已有相关研究主要集中于种族偏见或歧视。就业市场的种族歧视是一个全球性问题,国外学者们针对种族歧视的表现形式与形成原因做了大量研究。在表现形式方面,Cohen针对美国城市就业市场的研究表明,黑人所占比重越高的地区,其遭遇的种族歧视反而越明显[5]。Dahl 和 Krog指出,丹麦少数民族男性始终比女性遭受更大程度的歧视[6]。Von Lockette 和Spriggs的研究表明,城市低工资阶层的种族歧视比高工资阶层更加明显[7]。Herda指出,美国的穆斯林不仅面临实际的就业歧视,而且还受预期歧视(anticipated discrimination)的影响[8]。在形成原因方面,Tiboulet等认为,法国的民族歧视大多源于雇主的民族认同等文化取向[9]。Johnston和Lordan认为,种族偏见与经济危机有关,在经济低迷时表现得更加突出[10]。而Carlsson等却指出,瑞典的就业歧视在经济低迷时反而有所减少[11]。

国内有少量文献从社会学与民族学角度对民族分层问题展开研究。就业结构的民族分层是以民族为分类标准的社会分层现象之一,也是劳动力市场分割的表现形式之一[12]。马戎认为,中国社会存在另一类“二元结构”,即汉族公民与少数民族公民之间的系统性制度化隔阂[13]。马忠才和郝剑梅关注西部劳动力市场的民族分层问题,在对回族与汉族进行比较后发现,两者在就业结构上存在明显分层[14]。也有学者描述及分析了少数民族在三次产业部门间的就业结构失衡现象[15]。近年来新疆少数民族的就业结构问题受到国内外学者较多的关注。吴晓刚和宋曦的研究证实了新疆汉族和维吾尔族在就业部门上存在明显差异[16]。Hannum 和 Xie指出,在新疆一些社会地位高的职业中,基本不存在民族差异,但在制造业与农业领域,却存在明显的族际差异[17]。Howell 和Fan的调查结果表明,政府主导的汉族移民大多从事政府或企业管理工作,导致了乌鲁木齐市少数民族与汉族之间就业结构的失衡[18]。马戎指出,2000—2010年,新疆维吾尔族农业劳动者比例显著增加,商业服务业人员比例略有增加,其他职业的比例都在下降[19]。部分学者认为,新疆就业结构的民族失衡加剧了民族关系的紧张[20]。

虽然现有研究发现了新疆少数民族就业结构失衡的事实及不利影响,但对其产生的原因尚未进行深入探析,因而很容易被国外学者误解,甚至可能成为民族分裂主义势力的利用工具。例如,国外个别学者仅仅根据统计数据与访谈资料就得出新疆劳动力市场存在民族歧视等结论[21]。本文的创新之处主要有两点。一是调研数据覆盖新疆维吾尔自治区九个地州市,避免了基于人口普查数据未能反映最新动态,以及利用个别地区调研数据未能反映新疆较大地域差异的弊端。二是利用Oaxaca分解模型测算了各因素对就业结构族际差异的贡献率,揭示了新疆少数民族就业结构失衡的主要原因,驳斥了部分国外学者关于新疆就业市场存在民族歧视的观点。

二、理论分析与研究假说

个人能力、家庭环境、受教育程度、经济发展水平等都会对就业产生重要影响。对少数民族劳动力来说,语言文化、民俗习惯、就业观念等也是不可忽略的因素,其中汉语水平对其就业的影响更加明显,主要原因有以下几点。一是语言本身具有文化属性与民族属性,由语言差异导致的身份歧视,会进一步引致不同群体间较低的文化认同感和身份排斥,使非主体语言群体在劳动力市场上被边缘化,并造成劳动力市场的语言分割或民族分割,从而对少数族群的就业产生不利影响。二是汉语水平作为少数民族的一种人力资本,在某种程度上决定了其工作能力和人际交往能力。不具备一定的汉语水平,就无法与其他民族正常交流与交往,也无法平等参与国家社会事务管理,因而汉语水平是决定少数民族就业能力的重要因素之一。三是汉语水平对少数民族的自我学习与自我发展能力具有非常重要的影响。中国绝大多数知识、技术、信息都以汉语作为载体进行传播,较高的汉语水平有利于提升劳动力的自我学习与自我发展能力,其职业选择机会也会更多。四是汉语水平的高低会直接影响少数民族的受教育机会,从而间接影响就业。新疆的实际情况表明,第四种影响更具普遍性。

尽管新疆维吾尔自治区各级政府在推广国家通用语言方面做出了很多努力,但由于历史、地理、经济等原因,很多地方依然主要使用当地民族语言。比如少数民族占比90%以上的喀什、和田等地区,维吾尔语依然是维吾尔族内部的通用语言[22]。关于语言选择问题,艾布拉姆·德·斯旺认为,一种语言对使用者的吸引程度取决于该语言的交际价值,交际价值越高的语言越具有流行性和普适性[23]。而交际价值主要取决于 “流行度”和“中心度”,这两个指标都与使用该语言的人数正相关。Church等的研究同样表明,语言选择取决于语言的学习成本与效用,某种语言的效用同样与语言使用者人数正相关[24]。这些理论能够很好地解释很多小语种语言逐渐弱化的原因,因为在大多数地区,国家通用语言的交际价值远高于其他语种的交际价值,且国家通用语言具有较低的学习成本。按照上述理论,对于维吾尔族人口占多数的新疆来说,维吾尔语反而是学习成本较低、交际价值较高的语言。因此,与多数其他少数民族语言出现功能逐渐衰退与使用范围逐渐变小,甚至需要抢救和保护的情况相反,维吾尔语是一种相对强势的语言。新疆2015年以前的语言政策虽然历经多次修改,但其主流依然是保护民族语言权利与民族文化传承[25]。如2002年修订的《新疆维吾尔自治区语言文字工作条例》规定,使用少数民族语言文字授课的中小学校,在加强本民族语言教育的同时,从小学三年级起开设汉语课程。这意味着民族语言依然是民族地区中小学教育的主要授课语言,汉语只相当于一门必学课程。此类政策进一步强化了维吾尔语的强势地位,导致少数民族的汉语学习相对有限,汉语水平普遍较低。

基于以上分析,本文提出如下几个假设:

假设1:汉语水平对少数民族职业选择产生了重要影响,汉语水平越高,少数民族劳动力越有能力从农业转向非农职业。

假设2:汉语水平差异是族际职业差异形成的一个重要原因。

教育特别是高等教育对就业的影响也是显而易见的,人力资本是影响就业的至关重要的因素,而教育则是提升人力资本的主要途径。一般而言,无论正规教育还是非正规教育,受教育水平越高,从事非农职业及更高层次职业的机会就越大[26]。而受语言因素的影响,民族地区很容易出现族际教育机会不均等的问题。马忠才的研究表明,新疆维吾尔族与汉族存在明显的教育机会不均等现象,突出表现在初中和高中升学阶段[27]。但该文在计量模型中没有考虑语言因素,忽视了语言对教育的重要影响。事实上,汉语水平是新疆少数民族能否平等获得有效教育的重要因素,具体原因包括两方面。一是为了获得中等或高等教育,少数民族学生必须达到一定的汉语水平,因而语言压力是少数民族学生升学首先要面对的问题。二是少数民族学生在大学毕业后如果想通过考研进一步学习深造,则要面临英语与汉语的双重压力。针对新疆部分高校的调查表明,少数民族研究生所占比例不到20%(见表1),与68.40%的少数民族人口比例不对称,这一现象形成的重要影响因素就是语言障碍。因此,本文提出另外两个假设:

假设3:受教育程度与少数民族的职业选择存在显著关系,受教育程度越高,少数民族越有可能从事收入相对较高的非农职业。

假设4:受教育程度差异是族际职业差异形成的另一个重要原因。

三、计量模型与研究方法

(一)无序多分类Logistic模型

本文以职业作为研究对象。由于职业类型属于离散型限值变量,因而Logistic模型是首选模型。Logistic回归的基本原理是研究因变量Y取某个值的概率P与自变量X的数量关系。按因变量取值个数,Logistic回归可分为二分类Logistic回归与多分类Logistic回归;按因变量是否可排序,Logistic回归可分为有序Logistic回归与无序Logistic回归。虽然本文按收入高低对职业做了一个简单排序,但为了重点考察少数民族劳动力的非农转移,选择使用无序多分类Logistic模型,这也是多数学者在研究职业选择或职业获得问题时的通用方法。其基本原理是,选择农业生产人员作为参照组,然后把每个职业类型与农业生产人员匹配,考察每个职业类型相对于农业生产人员的发生概率。

设模型中自变量X的个数为n,因变量Y有m个取值,即Y=1,2,……,m,以Y=1为参考组,则有:

(1)

其中

(2)

(二) Oaxaca分解模型

Oaxaca分解法可以将组群之间被解释变量的差距分解为由样本个体差异带来的差距、由回归系数差异引起的差距以及由组群属性差异引起的差距,同时可以计算出各因素对总差异的贡献率。本文选用该方法考察新疆族际职业差异,其基本原理如下。

假设存在两组方程,

α0、α1与β0、β1分别为方程的截距项与回归系数;ε0与ε1为误差项,由于E(ε0)=E(ε1)=0,用方程(4)减方程(3),得到Oaxaca分解式:

(5)

如果用方程(3)减方程(4),得到的表达式与计算结果会存在一定差异,为避免这种情况,可采用改进后的Oaxaca分解模型。

(6)

Oaxaca分解法最早被用于研究工资差异[28],后来被拓展至其他领域差异的研究[29],一般与OLS回归配套使用。本文采用Logistic回归,将所有样本分为汉族样本与少数民族样本,Logistic方程的左边是对两个概率之比取对数,即选择某个职业的概率与选择另一个职业的概率之比,也可将其理解为从农业(参照组)转向某非农职业的难易程度。如果汉族大于少数民族,则表示汉族从农业转向某职业的概率大于少数民族,因而方程相减后的结果具有经济学意义。而两组Logistic回归方程对应系数相减同样具有统计学意义。根据Logistic回归原理,假设两个方程中同一自变量X的系数分别为β与β',意味着与参照组相比,自变量X导致因变量出现某种情况的概率分别为eβ与eβ'。两个概率之比eβ/eβ'显然具有统计学意义,可以用两个系数的差eβ-β'来表示。由此可见,数理上Oaxaca分解模型同样可以拓展至与Logistic回归配套使用。

四、实证检验

(一)数据来源

本文数据来源于国家社科基金项目的调查数据,调研地点包括乌鲁木齐市、伊犁哈萨克自治州(简称“伊犁”)、昌吉回族自治州(简称“昌吉”)、克孜勒苏柯尔克孜自治州(简称“克州”)、博尔塔拉蒙古自治州(简称“博州”)、巴音郭楞蒙古自治州(简称“巴州”)、阿克苏地区(简称“阿克苏”)、喀什地区(简称“喀什”)、和田地区(简称“和田”)等9个地级市州区,调查对象为处于劳动年龄范围内(15~64岁)的劳动力。问卷内容涉及6个主题,共计88个问题,包括受访者的个人基本情况、家庭基本情况、就业状况、就业观念、就业政策理解,以及少数民族农村劳动力转移就业意愿与状况等。问卷总计发放2000份,回收有效问卷1858份,其中汉族802份,维吾尔族690份,其他少数民族366份。

(二)变量选取

1.因变量:职业类型

《中华人民共和国职业分类大典》(2015版)将职业类型划分为八个大类。基于该分类和研究对象范围,本文剔除军人和不便分类的其他从业人员两大职业类型,并参照部分学者的做法以及调查数据特征,将第四大类中商业、服务业人员分成商业人员与服务人员两大类[30],由此,本文的职业类型共分为七个大类。为便于描述,对部分职业名称进行了简化(见表2)。

2.核心自变量:汉语水平与受教育程度

汉语水平主要根据少数民族实际情况,分为5个层次(见表2)。按照国家标准(GB T4658-1984),受教育水平共有36个层次,但为了研究需要,本文将这些层次简化为小学及以下、初中、高中,大学生(专科与本科)、研究生(硕士与博士)5个层次。

3.其他控制变量

(1)个体特征

除汉语水平与受教育程度外,有研究表明,性别、年龄、职业培训和健康状况等个体特征也会对就业产生重要影响,如性别对大学生择业有影响[31],年龄会影响农民工择业等[32]。因而本文选取性别、年龄、职业培训和健康状况作为控制变量。

(2)家庭社会资本

关于家庭社会资本对职业选择的影响,学术界已基本形成共识,如家庭经济条件较差、人口众多的劳动者,很有可能偏好于选择条件艰苦、风险较大但报酬较高的职业[33]。父母职业、父母受教育程度也会对子女的职业选择产生较大影响[34]。因此,本文选取家庭人均收入、父母职业与父母受教育程度3个指标表示家庭社会资本。借鉴孔高文等人的做法,父母职业选择收入水平相对较高的一方为代表,受教育程度也选择最高的一方为代表[35]。

(3)地域差异

新疆地域广阔,各区域经济发展水平、产业结构、人口民族结构均明显不同,因而地域差异是影响就业结构的重要因素。本文在模型中引入地区变量,并根据少数民族人口占当地总人口的比例进行赋值,比例越高,赋值越高。除此之外,由于新疆生产建设兵团与新疆其他地区存在较大的体制性差异,因而将兵地属性这一指标纳入模型。

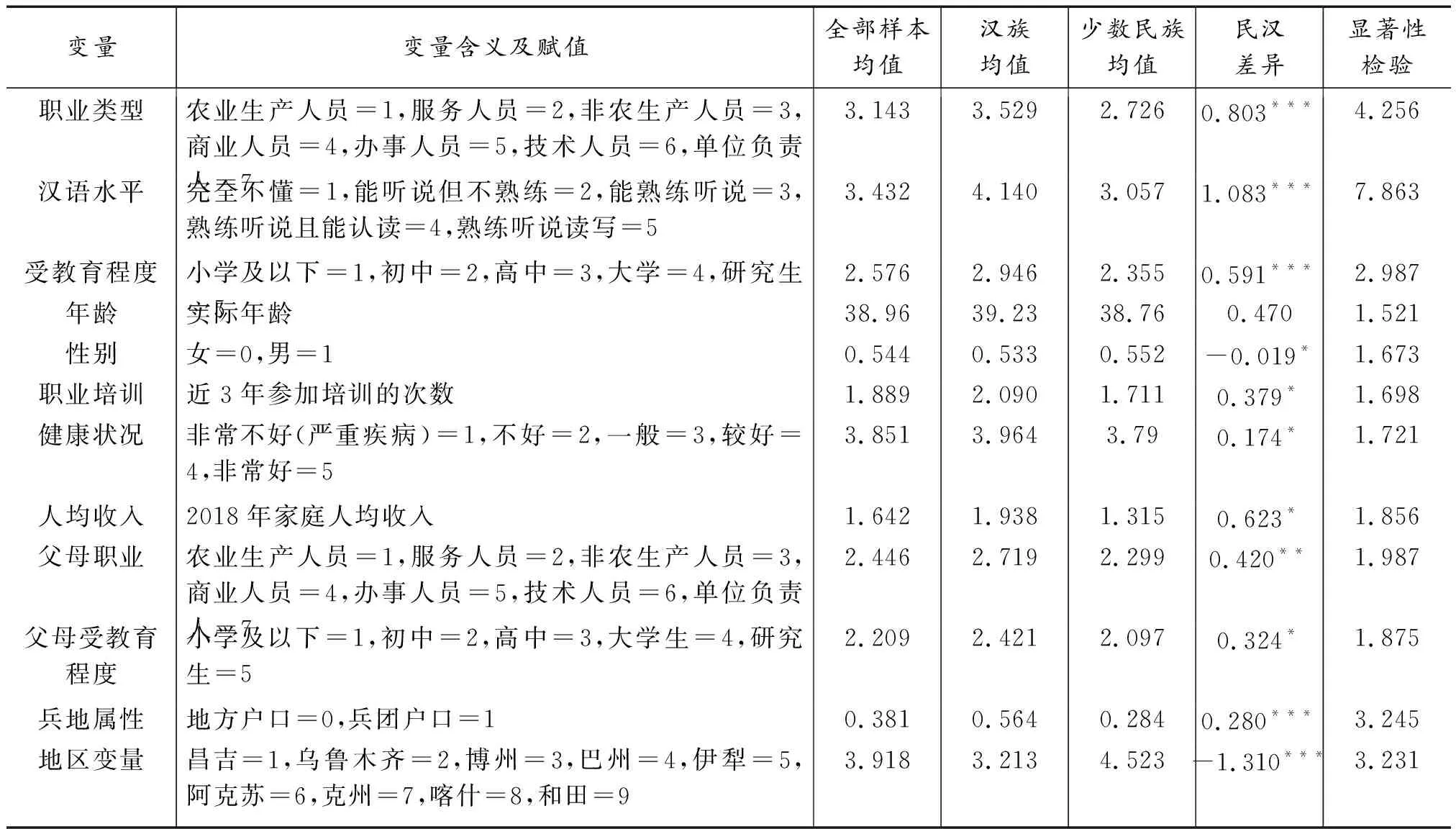

(三)变量的描述性统计

表2报告了所有变量的描述性统计结果。汉族样本与少数民族样本职业类型的平均值分别为3.529与2.726,两者差异明显;少数民族样本的汉语水平普遍较低,平均值仅为3.057;两组样本差异较大的还有受教育程度、兵地属性、家庭人均收入等。除年龄差异的显著性不是很明显外,两组样本中其他变量的均值差异都通过了显著性检验,符合Oaxaca分解法对数据的一般要求。

表2 变量的描述性统计

(四)无序多分类Logistic回归结果

根据Oaxaca分解思想,首先对样本进行分组回归。表3是软件Stata15.0运算的回归结果。模型1至模型3分别使用全部样本、汉族样本与少数民族样本的数据,因而总计包括6类职业18个回归方程。为了考察劳动力特别是少数民族由农业转向其他职业的概率及其影响因素,三个模型都以农业生产人员作为参照组。

检验Logistic模型拟合程度的常用指标为Pseudo-R2,一般存在McFadden’s R2、Maximum likelihood R2、Cox & Snell R2、Cragg & Uhler’s R2与Efron’s R2等多种形式,Stata中运用mlogic命令得到的形式为McFadden’s R2,即“似然比指数”。通过比较仅包含常数项的模型的似然比与含有所有解释变量的模型的似然比,来检验模型的拟合程度,表达式为:

(7)

似然比指数介于0至1之间,值越大,拟合程度越高。表3 的结果显示,总的Pseudo-R2为0.6813,表明总体拟合程度较优。

表3 无序多分类Logistic回归结果

从回归系数来看,除汉族样本的服务人员汉语水平不显著外,其他17个模型中该变量均很显著,少数民族汉语水平的显著程度相对更高,且回归系数圴为正,回归结果基本符合预期。这一结果验证了本文的假设1,即汉语水平对少数民族职业选择产生了重要影响,汉语水平越高,少数民族劳动力越有能力从农业转向非农职业。受教育程度的回归系数基本符合预期,都与职业类型显著正相关,这一结果验证了本文的假设3,即受教育程度与少数民族的职业选择存在显著关系,受教育程度越高,少数民族越有可能从事收入相对较高的非农职业。当然,回归结果表明,这一结论同样适用于汉族。

职业培训对职业类型也产生了重要影响。除汉族样本的商业人员外,职业培训与其他职业都显著正相关。事实证明,新疆近年来加大了包括少数民族在内的各类劳动力的职业技能培训力度,不仅提高了少数民族的思想认识,而且促进了少数民族的非农转移。劳动力的健康状况对职业类型也产生了一定影响,特别对于服务人员与非农生产人员,该影响更加显著。

家庭社会资本中的家庭人均收入、父母职业与父母受教育程度对职业类型的影响得到了验证。其中家庭人均收入的显著性最为明显,这是由于调查对象的收入本来就是家庭人均收入的组成部分,而调查对象中从事非农职业人员的工资又普遍高于从事农业生产人员的工资。父母职业与父母受教育程度对不同职业的影响程度存在一定差异,回归系数都为正数,表明父母职业越好,受教育程度越高,劳动力从事非农职业的概率越大。

兵地属性的回归系数显著且为正(参照组为地方户口),表明相对于地方户口来说,兵团劳动力的非农转移要相对容易。地理区位与各类职业显著负相关(参照组为少数民族人口比例最低的昌吉),表明少数民族人口越集中的地区,劳动力获得非农职业的概率越低。新疆经济发展存在较为严重的区域失衡,喀什、和田等部分少数民族人口集中地区经济发展水平相对滞后[36],导致这些区域少数民族劳动力的非农转移相对困难。

年龄只与部分职业有关,原因可能是将所有职业调整为七个大类的处理方法弱化了年龄对职业类别的影响。例如,年龄与单位负责人正相关,这与中国职务晋升制度有关,多数情况下相关工作者只有达到一定年龄或工龄时,才有机会获得领导职位。年龄还与非农生产人员显著负相关,这可能与非农生产这一职业需要一定体能有关。除服务人员外,性别与少数民族的其他职业都正相关,表明少数民族男性更易获得农业生产和服务业以外的工作;但性别只与汉族的单位负责人和技术人员两类职业显著正相关,表明汉族男性劳动力获得技术性工作与管理工作的概率要高于汉族女性。

(五)Oaxaca分解结果

多值无序Logistic回归只能判断哪些因素对职业结构产生了影响,或什么原因导致了职业结构的族际差异,但无法测算各因素对族际职业结构差异的影响程度,即各因素对族际职业结构差异的贡献率。本文运用Oaxaca分解模型解决这一问题。

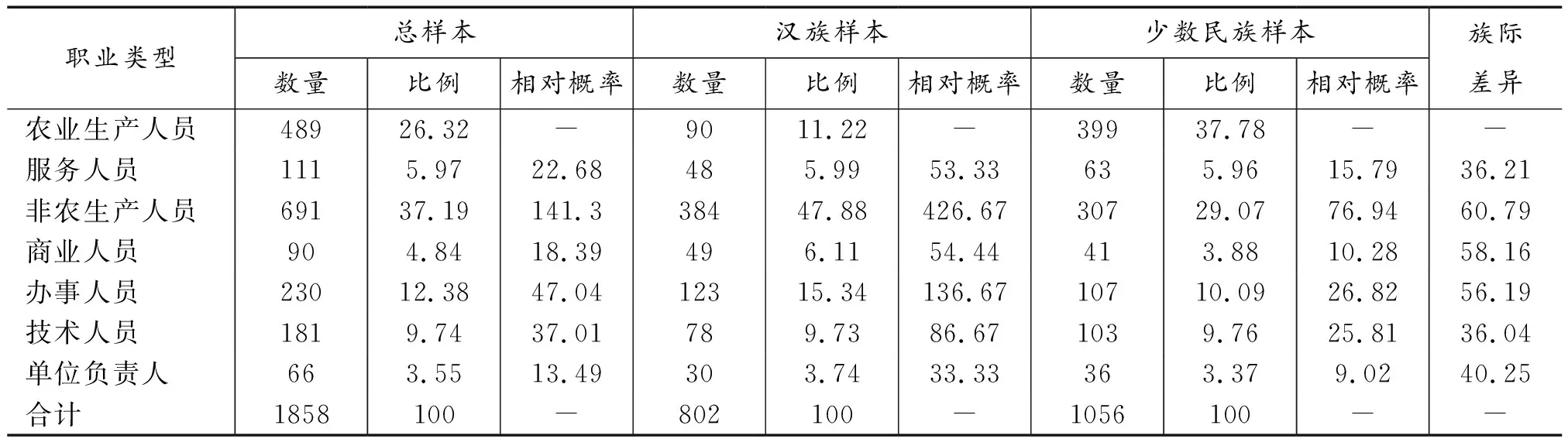

首先,根据多值无序Logistic回归的基本原理和Oaxaca分解的需要,对调查数据进行整理,之后计算出各职业的发生概率、相对概率与组间差异。发生概率是各职业样本数量占总样本数量的比例,相对概率指各职业比重与农业生产人员比重之比。根据无序Logistic回归的原理,组间差异即族际差异,计算方法是将某职业的汉族样本相对概率与少数民族样本相对概率分别取对数后再相减。

根据回归结果与表4数据,运用Oaxaca分解原理,少数民族和汉族两组样本的职业差异被分解为特征效应、系数效应与截距项效应(见表5)。例如,服务人员的族际差异为0.3621(见表4),特征效应总和为0.2953,占总差异的82.36%。系数效应与截距项效应之和为0.071,占总差异的17.64%,其中,系数效应为0.058,占比14.16%,截距项效应为0.013,占比3.48%。这一结果意味着,对于服务人员这一职业来说,族际差异的82.36%是由解释变量的差异导致,14.16%是由解释变量的系数效应差异导致,只有3.48%是由组群差异即民族差异导致。此外,还可将Oaxaca的分解结果细化至每个变量对总差异的贡献率。例如,服务业中汉语水平的特征效应为0.138,对总差异的贡献率为38.13%,表示汉语水平差异能够解释服务人员这一职业差异的38.13%。系数效应为-0.026,对总差异的贡献率为-7.17%,表明如果少数民族具有和汉族一样的汉语水平,反而可缩小7.17%的差距。

表4 样本的职业分布与族际差异 单位:人,%

表5 Oaxaca分解结果

综合所有职业类型可得出如下结果。(1)各职业的特征效应总和介于71.72%~90.62%之间,这是由解释变量差异即劳动力的个体差异导致的;各职业的系数效应总和介于5.45%~21.88%之间,这是由解释变量的效应差异导致的;各职业的特征效应与系数效应两者之和介于93.29%~96.52%之间,表明族际职业差异主要由解释变量即劳动力个体差异引致。(2)汉语水平的总效应介于23.14%~39.34%之间,这一结果充分验证了研究假设2,即汉语水平差异是族际职业差异形成的一个重要原因。受教育程度的总效应介于17.96%~44.33%之间,表明假设4也得到了验证,即受教育程度差异是族际职业差异形成的另一个重要原因。两者之和介于48.92%~74.24%之间,表明族际职业结构差异的48.92%以上可由受教育程度与汉语水平差异解释。(3)对族际职业差异贡献率较大的还有家庭人均收入、地区变量和兵地属性,三者对不同职业的影响程度存在较大差异,它们的贡献率分别介于1.29%~9.15%、1.96%~13.10%和1.98%~9.94%之间,表明这三个变量同样是影响族际职业差异的重要原因。(4)年龄、性别、健康状况、职业培训等个体特征以及父母职业、父母受教育程度等家庭因素也对职业类型产生了一定影响,除个别变量对个别职业的族际差异贡献率较高外(如年龄对单位负责人的贡献率达到了4.84%),这些变量对族际职业差异的贡献率总体较低。其中,年龄与性别贡献率低的原因是汉族与少数民族两组样本在这两个变量上差异较小,其他4个控制变量贡献率低的原因是其对职业选择的影响程度小(回归系数小)。(5)各职业的组群差异(截距效应)介于3.48%~6.71%之间,这一结果表明全部差距中只有很小一部分是由组群之间的属性差异即民族属性差异所导致,因此,民族身份并非形成族际职业差异的主要原因。

五、结论与建议

(一)主要结论

历史上新疆的语言政策更多强调对少数民族语言的保护。国家通用语言的普及程度有限,导致新疆少数民族汉语水平普遍偏低,以及受教育机会特别是接受高等教育的机会较小,从而该群体就业选择能力也受到影响,这也是新疆少数民族就业结构相对失衡的主要原因,本文的实证研究证实了这一结论。另外,区域经济发展不平衡、兵团与地方体制性差异、家庭社会资本等也不同程度地对少数民族就业产生了重要影响。

(二) 政策建议

1.加快国家通用语言文字的普及,提升少数民族劳动力的择业能力

新疆于2015年修订了《新疆维吾尔自治区语言文字工作条例》,并于2017年颁布《关于加强和改进中小学双语教育工作的意见》,明确规定少数民族从学前教育开始学习国家通用语言,其他课程的教学语言也逐步采用国家通用语言。事实上,国家通用语言的形成与发展,本身就是多民族语言文化相互融合的结果。普及国家通用语言是国家宪法及相关法律规定的一项基本国策,是铸牢中华民族共同体意识和实现新疆社会稳定与长治久安的根本前提。本文的研究表明,普及国家通用语言,也是提高少数民族人力资本与择业能力、优化少数民族就业结构的基本条件。

2.落实各级考试与就业优惠政策,缓解市场化进程对少数民族就业的冲击

目前以及将来很长一段时间内,大量少数民族考生都在2015年以前的语言文字条例下接受教育,其汉语水平可能依然很低。因此,有必要在今后相当长一段时间内继续贯彻落实少数民族各项优惠政策。一是加大高考优惠力度,同时将现有考研优惠政策普及到所有民族考生,降低少数民族升学门槛,扩大少数民族大学生的培养规模,改变少数民族高层次技术人员与管理人员就业比例偏低的现状。二是制订各种就业优惠政策,缓解市场化进程对少数民族就业的冲击,增加少数民族劳动力的就业机会。

3.加快少数民族人口集中地区经济发展,创造更多就业机会

由于历史原因,新疆人口分布的地域性与民族性高度重合,区域经济发展差距自然就转化为族际发展差距。喀什、和田等经济发展落后地区同时也是少数民族人口高度集中的地区,二、三产业发展滞后,非农就业机会较少,制约了少数民族劳动力的非农转移。因而,加快少数民族人口集中地区经济发展,促进产业结构转型升级是优化少数民族就业结构的长期有效途径。

4.打破区域分割与体制阻碍,鼓励少数民族劳动力自由流动

新疆劳动力区域分布不均衡,兵团劳动力相对短缺而地方劳动力相对丰富。因此应打破区域分割,消除兵团与地方之间的体制性阻碍,鼓励少数民族劳动力在区域间与兵地间自由流动。这既是促进少数民族农村劳动力非农转移和消除劳动力市场族际就业结构差异的有效途径,同时也是加强族际交流交往与交融,实现新疆社会稳定与长治久安的根本保障。