大气CO2浓度升高对不同类型水稻品种磷素吸收利用的影响

2021-01-05周娟舒小伟许高平赖上坤杨连新王余龙董桂春

周娟,舒小伟,许高平,2,赖上坤,3,杨连新,王余龙,董桂春*

(1.江苏省作物遗传生理国家重点实验室培育点∕农业部长江中下游作物生理生态与栽培重点开放实验室∕粮食作物现代产业技术协同创新中心,扬州大学,江苏 扬州 225009;2.天津市农业科学院农作物研究所,天津 300112;3.江苏省农业科学院宿迁农科所,江苏 宿迁 223800)

人类活动是导致大气CO2浓度不断增长的主要原因,在近200年间大气CO2浓度大约上升了100 μmol·mol-1,目前约为400 μmol·mol-1,预计到2050年将达到 550 μmol·mol-1[1-2]。磷素是水稻需求量最大的三大营养元素之一,对水稻的影响仅次于氮素[3],与氮、钾等营养元素共同影响水稻的产量和品质[4-7]。大气CO2浓度是影响作物生长和发育的重要环境因子,前人利用FACE(Free Air CO2Enrichment)技术开展了水稻对CO2浓度升高的响应和适应的研究,在水稻生长发育、产量、品质等方面已积累了较多的数据和研究成果[8-14],但关于对水稻磷素吸收、利用等方面的研究较少。Yang等[15]、黄建晔等[16]研究发现,FACE处理使得常规粳稻武香粳14号水稻植株主要生育期植株含磷率、吸磷量均显著增加,抽穗后磷素在穗中的分配比例明显减少,在叶片和茎鞘中的分配比例明显增加,磷素干物质生产效率提高,但磷素籽粒生产效率下降。刘红江等[17]研究发现,FACE处理显著增加了杂交籼稻汕优63主要生育期植株的含磷率和吸磷量,抽穗后磷素在茎鞘中的分配比例显著增加,穗中的分配比例显著下降,磷素干物质生产效率和籽粒生产效率均极显著下降。对比前人的研究结论,发现不同类型水稻品种之间对磷素响应有所不同,且前人的研究多是以一个品种为研究对象,或常规稻,或杂交稻,关于不同类型水稻品种对磷素响应差异的研究基本没有。为此,本研究利用我国第一个稻麦轮作FACE研究平台,以常规粳稻、常规籼稻、杂交籼稻共6个品种为供试材料,针对上述问题开展相应的研究,以明确不同类型水稻品种磷素吸收、磷素利用对CO2浓度升高响应的差异及其与氮的相互联系,为应对全球气候变化条件下稻作生产过程中品种的选择与磷肥施用策略的制定提供数据支持和理论依据。

1 材料与方法

1.1 材料培育

试验依托位于江苏省江都市小纪镇良种场试验田内(119°42′00″E,32°35′50″N)稻田FACE技术平台开展。试验区年均降水量1 100 mm,年均蒸发量980 mm,年均温度14.9℃,日照时间超过2 100 h,年均无霜期220 d左右。土壤性质为有机碳18.4 g·kg-1,全氮 1.45 g·kg-1,全磷 0.63 g·kg-1,全钾 14.0 g·kg-1,速效磷 10.1 mg·kg-1,速效钾 70.5 mg·kg-1。平台共有3个处理(FACE)圈和3个对照(Ambient)圈。FACE圈之间以及FACE圈与对照圈之间的间隔大于90 m,以减少CO2释放对其他圈的影响。FACE圈设计为正八角形,直径12 m,平台运行时通过FACE圈周围的管道向中心喷射纯CO2气体,利用平台控制系统自动调节CO2气体的释放速度及方向,保持水稻全生育期FACE圈内CO2浓度比大气背景CO2浓度高200 μmol·mol-1。对照(CK)田块没有安装FACE管道,其余环境条件与自然状态一致。以常规粳稻(Conventional japonica rice,CJR)品种为武运粳21(常规中熟中粳)和扬辐粳8号(常规迟熟中粳),杂交籼稻(Hybrid indica rice,HIR)品种为汕优63(三系杂交籼稻)和两优培九(两系杂交籼稻),常规籼稻(Conventional indica rice,CIR)品种为扬稻6号(常规中籼)和扬辐籼6号(常规中籼),共6个品种为供试材料。采用大田旱育秧,5月23日播种,6月17日移栽,行距25 cm,株距16.7 cm,24穴·m-2,常规水稻2苗·穴-1,杂交水稻1苗·穴-1。总施肥量(折合纯N)为15 g·m-2,基肥占60%,穗肥占40%;钾肥(K2O)和磷肥(P2O5)均为7 g·m-2,作基肥一次性施用。基肥施复合肥(N∶P∶K=15∶15∶15)46.67 g·m-2,尿素 4.35 g·m-2,穗肥施尿素13.04 g·m-2。水分管理为6月17日(移栽期)至7月11日(分蘖期)保持浅水层(约5 cm),7月12日至8月5日(拔节期)进行多次轻搁田,8月6日以后间隙灌溉,收获前10 d断水。适时进行病虫草害防治,水稻生长正常。

1.2 测定内容与方法

1.2.1 产量测定

在普查的基础上成熟期每品种每处理取代表性水稻植株5穴,测定单位面积穗数、每穗颖花数、结实率和千粒重,计算理论产量。

1.2.2 各器官干物质量的测定

依据普查结果,在抽穗期和成熟期每品种每处理取代表性植株5穴,将植株分为茎鞘、叶片、穗3个部位,105℃杀青30 min,80℃烘至质量恒定(一般72 h)后称量质量。

1.2.3 各器官含磷率的测定

将抽穗期和成熟期植株的茎鞘、叶片、穗烘干粉碎,用流动注射分析仪(SALL3)测定磷酸盐的方法测定植株各器官磷浓度,计算各器官含磷率。

1.3 数据计算与统计分析

磷素吸收量(g·m-2)=某时期地上部干物质量×含磷率

茎鞘叶磷素转运量(g·m-2)=抽穗期茎鞘叶吸磷量-成熟茎鞘叶吸磷量

穗部磷素增加量(g·m-2)=成熟期穗吸磷量-抽穗期穗吸磷量

磷素相对生理利用率(kg·kg-1)=(FACE处理籽粒产量-CK处理籽粒产量)(∕FACE处理植株吸磷量-CK处理植株吸磷量)

磷肥偏生产力(kg·kg-1)=水稻产量∕施磷量

磷素籽粒生产效率(kg·kg-1)=单位面积籽粒产量∕单位面积植株吸磷量

磷素干物质生产效率(kg·kg-1)=单位面积水稻植株干物质量∕单位面积植株磷素积累总量;

两年试验数据基本一致,合并数据进行分析。本试验所有数据均以Excel进行数据处理和图表绘制,以SPSS 25.0进行统计分析,采用方差分析和最小显著差异法(LSD)分析比较不同处理间的差异。

2 结果与分析

2.1 大气CO2浓度升高对不同类型水稻品种产量的影响

由图1可知,FACE处理使供试水稻产量较对照显著增加24.17%,常规粳稻、杂交籼稻和常规籼稻较对照分别增加19.38%、24.02%和29.10%。关于FACE处理对不同类型水稻品种产量及构成因素的详细影响,参见文献[18]。

图1 大气CO2浓度升高对不同类型水稻品种产量的影响Figure 1 The effect of elevated CO2on grain yield of different rice varieties

2.2 大气CO2浓度升高对不同类型水稻品种磷素吸收的影响

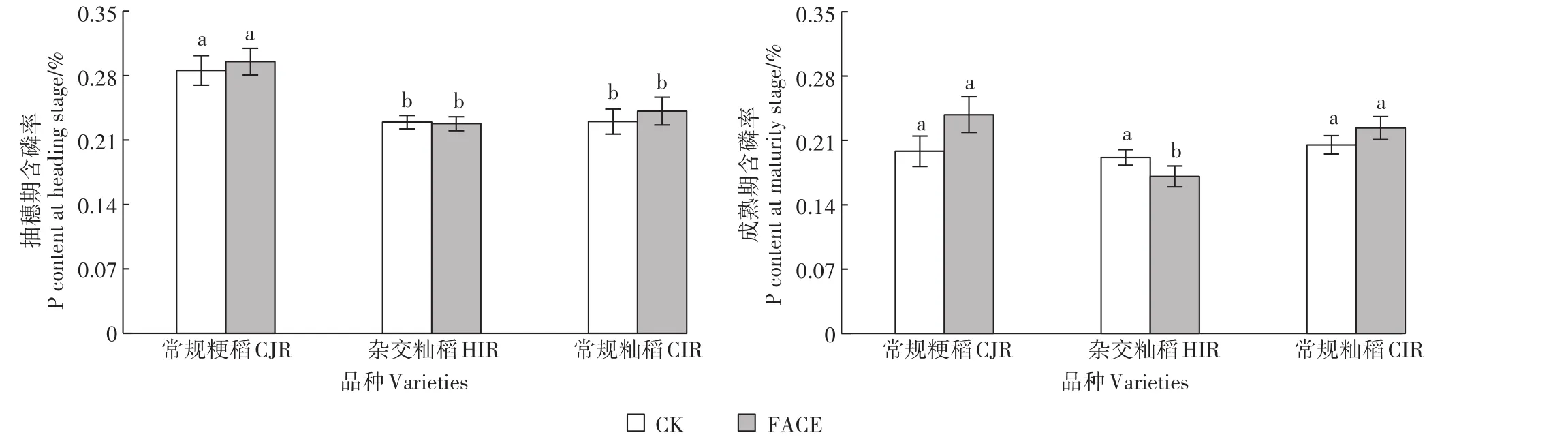

2.2.1 对主要生育时期地上部植株含磷率的影响

由图2可知,大气CO2浓度使供试水稻抽穗期地上部植株含磷率平均增加2.51%,其中常规粳稻、常规籼稻分别增加3.32%、4.94%,杂交籼稻降低0.74%。从绝对数值来看,常规粳稻>常规籼稻>杂交籼稻,处理间无显著差异(F=0.99),品种间差异极显著(F=12.64**),处理间与品种间无显著互作效应(F=0.14)。

由图2可知,FACE处理使成熟期水稻地上部植株含磷率平均增加6.07%,其中常规粳稻、常规籼稻分别增加20.05%、8.95%,杂交籼稻降低10.78%,从绝对数值来看,CK处理下,常规籼稻>常规粳稻>杂交籼稻,FACE处理下,常规粳稻>常规籼稻>杂交籼稻,处理间无显著差异(F=2.59),品种间(F=4.06*)差异显著,处理间与品种间无互作效应(F=2.3)。

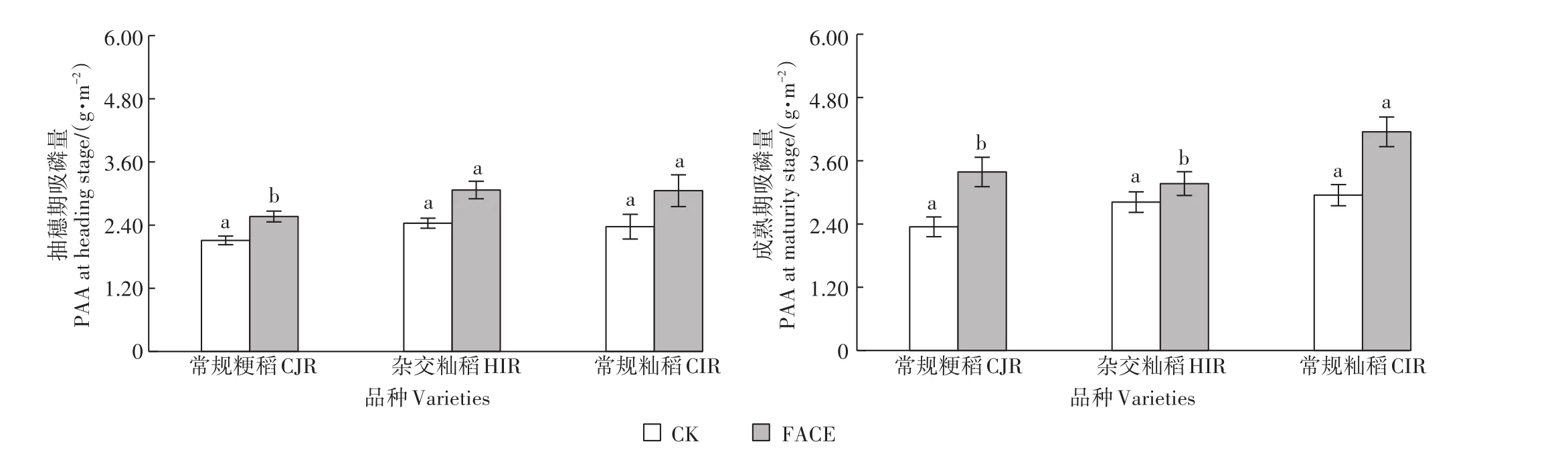

2.2.2 对主要生育时期地上部植株吸磷量的影响

由图3可知,FACE处理下不同类型水稻品种主要生育时期吸磷量均极显著增加,常规粳稻、杂交籼稻、常规籼稻抽穗期较对照分别增加21.50%、25.93%、28.84%,平均增加25.42%,成熟期分别增加44.32%、12.47%、40.74%,平均增加32.51%。从绝对数值来看,除抽穗期CK处理以杂交籼稻吸磷量最高外,其他时期供试品种均以常规籼稻吸磷量最高。常规籼稻成熟期吸磷量较常规粳稻、杂交籼稻分别高25.60%、4.74%(CK处理)和22.46%、31.06%(FACE处理)。处理间抽穗期(F=34.63**)、成熟期(F=28.83**)的差异均达极显著水平,品种间抽穗期(F=2.83)无显著差异,成熟期(F=4.81*)差异显著。处理间与品种间在抽穗期(F=0.20)和成熟期(F=0.27)均无显著互作效应。相关分析表明,抽穗期吸磷量(r=0.437**)、成熟期吸磷量(r=0.457**)与产量均呈极显著线性正相关,成熟期相关更紧密。

2.3 大气CO2浓度升高对不同类型水稻品种主要生育期磷素分配、结实期磷素转运的影响

2.3.1 对主要生育期磷素分配的影响

大气CO2浓度升高改变了不同类型水稻品种主要生育期各器官的磷素分配(表1)。FACE处理使抽穗期茎鞘、叶片的吸磷比例比对照平均高2.42%、0.02%,穗的吸磷比例比对照平均低10.29%。常规粳稻茎鞘吸磷比例较对照降低0.17%,杂交籼稻、常规籼稻茎鞘吸磷比例较对照分别增加1.16%、6.26%;常规粳稻叶片吸磷比例增加5.59%,杂交籼稻、常规籼稻降低3.64%、1.90%;3个水稻品种穗的吸磷比例分别降低10.96%、0.50%、19.35%。

图2 大气CO2浓度升高对不同类型水稻品种主要生育期含磷率的影响Figure 2 Effect of elevated CO2on P content of different rice varieties at heading and maturity stages

图3 大气CO2浓度升高对不同类型水稻品种主要生育期吸磷量的影响Figure 3 Effect of elevated CO2on P absorption amount(PAA)of different rice varieties at heading and maturity stages

FACE处理使成熟期茎鞘和叶片吸磷比例比对照分别低2.64%、3.36%,穗的吸磷比例高1.41%。常规粳稻、杂交籼稻茎鞘吸磷比例较对照分别增加13.02%、0.24%,常规籼稻降低21.19%;常规粳稻、常规籼稻叶片吸磷比例分别降低4.26%、10.02%,杂交籼稻增加4.16%;常规粳稻、杂交籼稻穗吸磷比例分别降低3.71%、0.54%,常规籼稻增加8.48%。

2.3.2 对结实期磷素转运的影响

FACE处理对不同类型水稻品种结实期茎鞘叶磷素转运量和穗部磷素增加量的影响如图4所示。常规粳稻、杂交籼稻、常规籼稻结实期茎鞘叶磷素转运量较对照分别增加1.99%、33.86%、41.47%,平均增加25.77%。穗磷分别增加40.88%、9.78%、57.87%,平均增加36.18%。从绝对数值来看,结实期茎鞘叶磷素转运量以杂交籼稻最大,较常规粳稻、常规籼稻分别增加3.70%、12.70%(CK处理)和26.11%、6.64%(FACE处理)。结实期穗磷增加量以常规籼稻最大,较常规粳稻和杂交籼稻分别高16.33%、3.18%(CK处理)和30.37%、48.39%(FACE处理)。处理间茎鞘叶磷素转运量(F=7.86*)和穗磷增加量(F=16.63**)差异显著或极显著。但品种间结实期茎鞘、叶磷素转运量(F=1.33)和穗磷增加量(F=3.08)均无显著差异。

进一步分析表明,结实期茎鞘叶磷素转运量(r=0.334**)、穗磷增加量(r=0.410**)与产量均呈极显著线性正相关,后者与产量的紧密程度更大。

2.4 大气CO2浓度升高对不同类型水稻品种磷素利用效率的影响

由图5可见,FACE处理使常规籼稻和常规粳稻磷素籽粒生产效率分别降低15.50%、9.29%,使杂交籼稻磷素籽粒生产效率增加12.09%。从绝对数值来看,两处理下均以杂交籼稻磷素籽粒生产效率最大,其较常规粳稻和常规籼稻分别高12.48%、18.20%(CK处理)和49.20%、46.07%(FACE处理),处理间(F=0.22)无显著差异,品种间(F=10.63**)差异极显著,处理间与品种间(F=0.31)无显著互作效应。相关分析表明,磷素籽粒生产效率与产量(r=0.320**)呈极显著线性正相关关系。

表1 大气CO2浓度升高对不同类型水稻品种主要生育期磷素分配的影响(%)Table 1 Effect of elevated CO2on P distribution of different rice varieties at heading and maturity stages(%)

图4 大气CO2浓度升高对不同类型水稻品种结实期磷素转运的影响Figure 4 Effect of elevated CO2on P transportion of different rice varieties at ripening period stage

图5 大气CO2浓度升高对不同类型水稻品种磷素利用效率的影响Figure 5 Effect of elevated CO2on P use efficiency of different rice varieties

FACE处理使常规籼稻和常规粳稻磷素干物质生产效率分别降低15.92%、8.34%,使杂交籼稻磷素干质量生产效率增加15.23%,从绝对数值来看,CK处理下以常规粳稻最高,较杂交籼稻和常规籼稻分别高0.84%、6.48%;FACE处理下以杂交籼稻最高,其较常规粳稻和常规籼稻分别高35.90%、32.74%。处理间(F=0.41)无显著差异,品种间(F=3.96*)差异显著,处理间和品种间无显著互作效应(F=3.08)。

磷肥相对生理利用率反映的是CO2浓度升高后单位磷素吸收增加量形成产量的增加值,杂交籼稻较常规粳稻、常规籼稻分别明显高出348.30%、158.20%。

2.5 大气CO2浓度升高对不同类型水稻品种磷肥偏生产力的影响

磷肥偏生产力反映的是同等施磷量下水稻籽粒的生产能力(图6)。FACE处理使得磷肥偏生产力显著增加24.17%,常规粳稻、杂交籼稻、常规籼稻分别增加了19.38%、24.02%、29.10%。从绝对数值来看,两处理下均以杂交籼稻最高,较常规粳稻和常规籼稻分别高37.04%、14.33%(CK处理)和42.37%、9.84%(FACE处理)。处理间(F=22.4**)和品种间(F=38.82**)的差异均极显著,但处理间和品种间无互作效应(F=1.41)。

2.6 大气CO2浓度升高对不同类型水稻品种氮、磷吸收比例的影响

高产水稻对氮(N)、磷(P2O5)的吸收比例一般为常数,大约为1∶0.45[19]。从图7可知,FACE处理下成熟期氮磷吸收比例平均增加15.52%。常规粳稻、杂交籼稻、常规籼稻分别增加13.18%、6.82%、26.57%,常规籼稻增幅最大。从绝对数值来看,两处理下均以常规籼稻最高。处理间(F=4.47)与品种间(F=3.00)均无显著差异,且处理间与品种间无显著互作效应(F=0.52)。

图6 大气CO2浓度升高对不同类型水稻品种磷肥偏生产力的影响Figure 6 Effect of elevated CO2on partial productivity of P fertilizer(PFPP)of different rice varieties

图7 大气CO2浓度升高对不同类型水稻品种吸氮量与吸磷量比值的影响Figure 7 Effect of elevated CO2on N∶P at maturity in different rice varieties

3 讨论

3.1 大气CO2浓度升高对不同类型水稻品种磷素吸收的影响

磷是作物生长发育过程中所需的重要营养元素,磷素吸收能力的强弱是影响作物生长发育和产量形成的重要因子。大气CO2浓度升高情况下,不同类型水稻品种磷素吸收方面的研究报道较少。前人研究表明,FACE处理使常规粳稻武香粳14主要生育期植株含磷率、磷素吸收量显著增加,如成熟期植株含磷率增加11.5%,吸磷量增加28.9%[16];FACE处理下杂交中籼汕优63成熟期植株含磷率提高16.4%、吸磷量增加 54.2%[17];但 Wang等[20]发现在 CO2浓度升高至500 μmol·mol-1时,杂交粳稻常优5号在2013、2014年成熟期植株磷浓度均呈下降趋势,分别下降了1.65%、7.41%,成熟期植株吸磷量均无显著变化,但抽穗期植株磷浓度、植株吸磷量年度间有一定变化。本研究表明,FACE处理下供试水稻品种主要生育期植株含磷率总体呈上升趋势,抽穗期显著增加2.51%,成熟期增加6.07%。FACE处理使植株吸磷量表现出均高于对照处理的趋势,抽穗期增加25.42%,成熟期增加32.51%,这与Yang等[15]、黄建晔等[16]、刘红江等[17]的研究结果相似,但与Wang等[20]研究结论多数不一致,可能与其大气CO2浓度增加的量少(较正常大气增加约100 μmol·mol-1,是本研究增加量的一半),尚不能引起水稻磷素吸收产生明显响应有一定的关系。此外,不同类型水稻品种对大气CO2浓度升高的响应也不尽相同,从植株含磷率来看,虽然抽穗期与成熟期供试水稻品种植株含磷率总体呈增加趋势,但是杂交籼稻成熟期植株含磷率却显著降低10.78%。从植株吸磷量来看,在FACE处理下,抽穗期籼稻品种吸磷量的绝对数值大小及增幅均要显著大于常规粳稻,与CK处理相比,成熟期常规籼稻吸磷量增幅略小于常规粳稻,但明显大于杂交籼稻,常规籼稻吸磷量绝对值明显大于常规粳稻、杂交籼稻,从这些方面来说,常规籼稻的磷素吸收能力无论在CK处理,还是FACE处理,均强于常规粳稻、杂交籼稻,值得进一步深入研究。

3.2 大气CO2浓度升高对不同类型水稻品种磷素分配、转运、利用的影响

关于FACE处理对水稻磷素分配的影响,因研究材料不同,结论也有一定差异。刘红江等[17]研究表明,FACE处理下水稻抽穗期叶片和穗的磷素比例分别下降4%、18.2%,成熟期茎鞘磷素比例显著增加21.2%,穗磷素比例下降7.1%;杨连新等[21]研究表明,FACE处理对抽穗期水稻茎鞘和叶片的磷素分配比例无显著影响,成熟期穗的磷素分配比例下降9.8%~26.3%,茎鞘、叶片的比例增加2.2%~23.9%,对抽穗期叶片和茎鞘的磷素分配比例无显著影响。本研究表明,FACE处理增加了供试品种抽穗期茎鞘、叶片的磷素分配比例。成熟期植株各器官磷素分配比例与前人研究结论相反,可能与品种类型不同有一定的关系,常规粳稻和杂交籼稻成熟期茎鞘、叶片、穗的磷素分配比例与前人研究结论相似,但是常规籼稻茎鞘磷素分配比例下降21.19%、穗的磷素分配比例增加8.48%,说明常规籼稻成熟期植株各器官的磷素分配规律与常规粳稻和杂交籼稻差异较大,可能与常规籼稻的结实期植株各器官磷素转运量大于其他两类水稻品种有一定关系。本研究表明,FACE处理显著增加了结实期茎鞘叶磷素转运量和穗磷增加量,较对照分别增加了25.77%和36.18%,均以常规籼稻增幅最大。

关于FACE处理对磷素利用效率的影响,杨连新等[21]研究表明,水稻主要生育期磷素干物质生产效率、籽粒生产效率分别下降了3.7%~16.6%、6.5%~15.5%,刘红江等[17]研究也认为FACE处理使水稻磷素干物质生产效率下降12.7%(抽穗期)、13.7%(成熟期),磷素籽粒生产效率下降16.4%。本研究表明,从供试水稻品种平均值来看,FACE处理降低了成熟期的磷素籽粒生产效率和干物质生产效率,平均下降了4.23%、3.01%,常规粳稻和常规籼稻的磷素利用效率与前人结论一致,但杂交籼稻这两个指标分别比对照平均增加了12.09%、15.23%,但两个不同的杂交组合磷素利用效率对FACE反应也不同,汕优63的磷素利用效率均比对照有所下降,表现与前人的研究结果一致,但两优培九磷素干物质生产效率和籽粒生产效率却显著增加36.47%和43.55%,这表明进一步扩大品种研究规模的必要性和价值。

3.3 大气CO2浓度升高条件下水稻氮、磷生产能力及施用对策分析

肥料偏生产力反映的是产量与施用某种肥料量的比值,即该肥料生产能力的大小。关于FACE处理下磷肥偏生产力几乎无报道。本研究表明,FACE处理显著提高了磷肥偏生产力,平均提高24.17%。常规籼稻增幅最大,其次为杂交籼稻,最小为常规粳稻。在FACE处理和CK处理下,磷素偏生产力均以杂交籼稻最高,可见,杂交籼稻施用单位磷肥,生产籽粒的能力较强。营养平衡是水稻生长发育和形成高产的基础。通常氮、磷、钾三大元素的吸收比例是一个常数[18]。Wang等[20]研究发现,CO2浓度升高对常优5号植株氮磷比无显著影响,Du等[22]综合前人的研究结果,发现CO2浓度升高使植物体内氮磷比下降7.32%。本研究表明,FACE处理使成熟期常规粳稻、杂交籼稻、常规籼稻的氮磷比分别增加13.18%、6.82%、26.57%,从绝对大小来看,FACE处理下,常规籼稻氮磷比大于常规粳稻,均大于杂交籼稻,这与前人研究结论有所差异,这可能与Wang等[20]大气CO2浓度升高幅度不及本试验有关,而Du等[22]是总结了前人不同植物氮磷比对CO2浓度升高响应的平均值或普遍趋势,并不特指水稻这一作物。从本研究来看,CO2浓度升高后杂交籼稻和常规籼稻比常规粳稻具有更高的磷素吸收利用潜力,表明在相同目标产量水平下,籼稻品种需磷量可能要少于粳稻品种。

4 结论

FACE处理显著提高了不同类型水稻品种的产量,平均增加24.17%;FACE处理增加了植株含磷率,显著提高了植株吸磷量,促进了结实期茎鞘叶磷素转运量和穗部磷素增加量的提高,但磷素籽粒生产效率、干物质生产效率总体呈下降趋势;从产量、磷素吸收潜力来看,籼稻品种大于粳稻品种。在同等产量水平的情况下,籼稻品种需磷量要小于粳稻品种。