清末民初中国文学史中的古典小说研究

2021-01-04赵东旭

赵东旭

(浙江外国语学院浙江文化“走出去”协同创新中心,浙江杭州 310023)

游国恩先生在《对于编写中国文学史的几点意见》(1957)一文中曾指出,20世纪初国内中国文学史著作的撰写处于草创时期,那时文学的概念还不明确,体例显得十分混乱[1]。清末民初,国内一些学者受海外的中国文学史著作,尤其是东邻日本的中国文学史著作影响,也开始创作本土的中国文学史。这一时期国内的中国文学史著作数量较少,且当时的文学史家如林传甲、窦警凡等人,并没有十分清晰的现代文学观念。这些中国文学史著作仍然属于“杂文学”的范畴,许多文学史作品包括文字音韵、诸子、群经、传记杂史和目录学等内容,经、史、子、集成为中国文学史的主要论述对象,纯文学仅占其中一小部分。因此,草创期的大部分中国文学史著作与其说是文学史,不如说更像文化史、国学史或学术史[2]22。就古典小说而言,由于传统小说观念还没有完成现代转换,文学史家的小说观念在整体上显得既陈旧又保守,对古典小说的编排体例和章节设置也呈现出简单化特征,题材类型选择较为单一,且数量有限。

一、小说观念整体上的陈旧与保守

20世纪初大多数文学史家的小说观念仍然较为传统,显得既陈旧又保守。林传甲的《中国文学史》(1904)是国内较早的文学史著作之一,他在序言中说:

大学章程曰:日本有中国文学史,可仿其意,自行编撰讲授。按日本早稻田大学讲义,尚有中国文学史一帙。

……

以一人智力所窥,终恐挂一漏万。诸君于中国文字,皆研究有素,庶勖其不逮,俾成完善之帙。则传甲斯编,将仿日本笹川种郎中国文学史之意以成书焉。或课余合诸君子之力,撰中国文典,为联系文法之用,亦教员之义务,师范必需之课本也[3]1。

时任京师大学堂国文教席的他,根据1903年清政府颁布的《奏定大学堂章程》编纂而成《中国文学史》。该章程明确可参考日本的中国文学史,并提到早稻田大学讲义。不过,林传甲参考的却是笹川种郎的《支那文学史》(1898)[4]。

林传甲不仅没有效仿笹川种郎第一次将中国古典小说写入日本的中国文学史中,反而批评笹川氏“自乱体例”,绝不应将“中国禁毁之淫书”收录其中。他甚至视小说为“诲淫盗”之词,“将戮其人而火其书”,予以严厉斥责,表现出极为保守的小说观念。他在第十四篇“唐宋至今文体”之十六“元人文体为词曲说部所紊”中说:

元之文格日卑,不足比隆唐宋者,更有故焉,讲学者既通用语录文体,而民间无学不识者,更演为说部文体,变乱陈寿《三国志》,几与正史相混; 依托元稹《会真记》,遂成淫亵之词。日本笹川氏撰《中国文学史》,以中国曾经禁毁之淫书,悉数录之。不知杂剧、院本、传奇之作,不足比于古之《虞初》。若载于风俗史犹可,笹川载于《中国文学史》,彼亦自乱其例耳。况其胪列小说戏曲,滥及明之汤若士、近世之金圣叹,可见其识见污下,与中国下等社会无异。而近日无识文人,乃译新小说以诲淫盗,有王者起,必将戮其人而火其书乎! 不究科学,而究科学小说,果能裨益名智乎? 是犹买椟而还珠者耳。吾不敢以风气所趋,随声附和矣[3]182。

林传甲认为笹川种郎将小说写入中国文学史中,“识见污下”,还称“研究科学小说”是买椟还珠,自己绝不会附和这种潮流,对小说非常鄙视。实际上,林传甲对笹川氏的批评反而暴露出自己陈旧的小说观念,他还不知道古典小说早已“走入”国外汉学家撰写的中国文学史著作之中。例如,笹川种郎在《支那文学史》第七期“金元之文学”中说:“上自先秦,下至宋代,读文学之历史,读者能惹其异样之感情乎?则惟小说戏曲当之。……中国文学之特色,实在于此(小说戏曲)。”[5]他认为小说和戏曲能够打动人心,激发读者感情,是中国文学的特色。笹川种郎还对中国古典小说《三国演义》《水浒传》《西游记》《金瓶梅》《红楼梦》等进行专题论述。他赞赏《红楼梦》“为中国稀有之大名作也”,金圣叹“在于中国,洵属罕有。欲味中国文学之士,又乌可不一观彼之批评乎!”[5]他还提到儒家文艺思想和科举制度是中国通俗小说发展缓慢的重要因素[6]。

与笹川种郎相比,林传甲的小说观念显然是落后的,也意味着文学史家小说观念的现代转换过程必然是缓慢而艰难的。当时还有一些中国文学史著作甚至根本未著录小说,如窦警凡的《历朝文学史》(1906)、张德瀛的《中国文学史》(1909)①、钱基厚的《中国文学史纲》(1917)、刘师培的《中国中古文学史》(1917)和褚传诰的《文学蜜史》(1919)等。

一些文学史家视小说为点缀和附庸。王梦曾和张之纯创作的两部中国文学史都是当时教育部的审定教材。王梦曾的《中国文学史》(1914)是中华民国第一部教科书式中国文学史著,专供“中学校学生之用”。他在“编辑大意”第4则中说:“编纂方法,以文为主体,史学、小说、诗词、歌曲等为附庸。文字为文章之源,亦著其因革。其他经学、理学等只旁及焉。”[7]1王梦曾撰写中国文学史的指导思想仍是传统的以文为主,视小说为附庸文字。这部《中国文学史》正文仅97页,2万余字,小说所占比重自然少之又少。张之纯在其《中国文学史》(1915)中对古典小说的论述也非常简单。这部文学史是本科师范学校教科书,其指导思想仍以“经传”为主。他在编辑大意第7则中说:“近世小说戏曲,日益发明,稽之古昔,实以宋元时代为最盛。本书亦择要叙列,俾知概略。”[8]2张之纯在书中主要选择一些自己认为比较重要的小说,进行概略性介绍。在他看来,文学史著作没有必要对名不见经传的小说进行详细论述。他在第三章两宋文学之大纲中的第十三节“小说体之变易”里面,认为一些笔记小说“诬谩失真、妖妄惑听”[9]30,没有给予积极评价。

实际上,不仅是文学史家,即使当时一些参与新文化运动的学者,对古典小说也存在一定程度的偏见。1917年2月25日,钱玄同在写给陈独秀的信中说:

至于小说,非诲淫诲盗之作,(诲淫之作,纵略不举,诲盗之作,如《七侠五义》之类是。《红楼梦》断非诲淫,实足写骄侈家庭,浇漓薄俗,腐败官僚,纨绔公子耳。《水浒》尤其诲盗之作,其全书主胜所在,不外“官逼民反”一义。施耐庵实有社会党人之思想也。)即神怪不经之谈,(如《西游记》《封神传》之类。)否则以迂谬之见解,造前代之野史。(如《三国演义》《说岳》之类)[10]

在他看来,即使像《红楼梦》《水浒传》《西游记》《三国演义》这样的名著,也不外乎“诲淫诲盗之作、神怪不经之谈”,并不具有文学价值。余元濬在《读胡适先生〈文学改良刍议〉》(1917)一文中说:“胡适先生所谓‘以施耐庵曹雪芹吴趼人为文学正宗’之论,究竟是否适合于今日之所需,亦不可不加考研。……学施曹辈之学,往往出于鄙陋猥亵之一途。即以坊肆间之旧板小说论之,十九皆淫猥,十九皆为白话。”[11]他对胡适把施耐庵、曹雪芹和吴趼人的小说视为文学正宗表示质疑,仍把旧小说看作鄙陋猥亵之词,与传统小说观念并无本质区别。周作人在《人的文学》(1918)一文中,把《封神榜》《西游记》归入“迷信的鬼神书”,把《绿野仙踪》归入“神仙书类”,把《聊斋志异》《子不语》归入“妖怪书类”,把《水浒》《七侠五义》《施公案》归入“强盗书类”,它们“全是妨碍人性的生长,破坏人类的平和的东西,统应该排斥”[12]。可见,就连钱玄同和周作人等新文化运动倡导者,对中国古典小说的价值也缺乏十分明确的认知和恰当的把握,更何况当时那些禁锢于传统小说观念之人。

不过,20世纪初也有个别文学史家非常重视小说,开风气之先,表现出较为开放的小说观念,最具有代表性的便是黄人。他“创论层出,冠绝时贤”[13],首次将古典小说写入国内中国文学史中[14]。1904年,黄人应苏州东吴大学首任校长,美国监理会传教士孙乐文(David Laurence Anderson)邀请,担任“国学教席”(教授)[15],随即便着手撰写《中国文学史》,随编随印,至1907年基本编纂完毕。不同于直接受到中央政府管理的京师大学堂,东吴大学作为美国传教士在华创办的早期私立教会大学之一,毗邻上海,观念开放。同时,黄人写作《中国文学史》时,又深受日本学者太田善男《文学概论》(1906)的影响,具有开阔的文学视野[16]177-203。再加上黄人不拘传统、勇于创新的个性,他在中国文学史中对古典小说予以前所未有的关注和研究,也就在情理之中。

黄人将小说视为“活的文学”。他在书中第一部分第二编略论第四章“文学华离期”中说:

小说为工细白描之院本,院本为设色押韵之小说。小说之能扫荡唐、宋历来之稗官家,犹院本之能扫荡汉、魏以下一切之乐府焉。数千年炎黄遗胄之神州赤县,而左衽垂鬘者入而为主。院本小说其代表乎!合院本、小说之长,当不令和美儿、索士比亚专美于前也![17]15

黄人显然有意提高古典小说的文学史地位,认为它能“扫荡唐、宋历来之稗官家”,是元代文学的代表,甚至可以和密尔顿、莎士比亚的作品相媲美。可惜的是,当时像黄人这样推崇小说的文学史家寥寥无几。

二、编排体例和章节设置的简单化

文学史家在20世纪初对古典小说的编排体例和章节设置也较为简单,缺乏体系化。即使国内最早开始重视古典小说的文学史家黄人,对小说的章节设置也十分简略。他对小说的论述仅有四个部分,主要集中在第四编分论中:第一部分为第二章上世文学史中第二节文学之全盛期之七“古小说”;第二部分为第三章中世文学史中第三节南北朝文学之四“魏晋南北朝小说”;第三部分为第三章第四节唐代文学之六“唐新文体·小说”;第四部分为第四章近世文学史中第一节文学暧昧期之八“明之新文学·明人章回小说”。黄人没有论述宋元小说,并且由于他的中国文学史只写到明代,也没有来得及介绍清代小说。

总体上看,黄人对古典小说的介绍十分简略。古小说中,他仅仅提到《山海经》《穆天子传》两部小说;魏晋南北朝小说中,他也只提到《博物志》《搜神记》《西京记》《拾遗记》四部小说;唐代小说中,他在作品选中只著录《虬髯客传》《柳毅传》《杜子春传》《聂隐娘》四篇小说。黄人对唐代小说的总体评价也不高:

惟作者多无根据,仍胚胎于诗赋。词藻虽动人,而失之绮靡繁冗,而其旨趣尤多轻薄逸荡。……故唐人小说可资惩劝及备惩考者甚少,惟取其华赡为词章家金粉云尔[17]221。

他认为唐代小说虽词藻动人,但“绮靡繁冗、轻薄逸荡”,很少有能惩戒世人的作品。他还将唐代小说分为三类:奇侠、神怪和艳情。相对前三部分对小说的简短介绍,黄人对明人章回小说的论述较为详细。他进一步肯定通俗小说的独特价值:

且言禁方严,独小说之寓言,十九手挥目送,而自由抒写。而内容宏富,动辄百万言,庄谐互行,细大不捐,非特可以刍荛补简册,又可为普通教育科本之资料。虽或托神怪,或堕猥亵,而以意逆志,可为人事之犀鉴。盖胜朝有种种积习,为治乱存亡之原动力者,史多讳而不言,可于小说中仿佛得之[17]321。

黄人认为,相比官样文章,小说的创作自由灵活,内容丰富,包罗万象,既可补充正史,又能作为普通教科书。小说虽然会描写神怪猥亵之事,但人们从中也可以得到借鉴。史书无法记载的“治乱存亡”之事,在小说中却能够得到反映。

与黄人相比,其他文学史家对古典小说的章节设置更加简单。来裕恂在其《中国文学史稿》(1905—1909)②中仅在两个章节介绍小说:一是第七编宋以后之文学中第六章小说戏曲之发达;二是第九编清代之文学中第九章清代之小说戏曲。他在第六章小说戏曲之发达中说:

元以前之小说,大都神仙怪异,或巷说街谈。始自周之稗官者流,至宋元而繁矣。《四库总目》分为三派:叙述杂事、记录异闻、缀辑琐语。至元代则《水浒传》出自施耐庵,自此至明,小说益盛,有《西游记》、《后水浒》及《三国演义》等书[18]170。

来裕恂认为小说“至宋元而繁”。在第九章清代之小说戏曲中,他对小说批评家金圣叹表示赞赏。王梦曾仅在第三编理胜时代第八章古文中衰时期中第五十三节“小说文之体变”用很短的篇幅介绍小说。他以寥寥百余字简述小说自汉至元的发展史,并未述及明清小说,提到的作品也只有两部,分别是施耐庵的《水浒传》和罗贯中的《三国演义》。他说:“文章风气如是,小说之变用白话势,所必然矣。”[7]68王梦曾主要从白话文兴起的视角看待古典小说的发展。

张之纯也仅在书中两处介绍古典小说:一是第三编始唐代讫明朝第三章两宋文学之大纲中第十三节“小说体之变易”;二是第四编始清初讫清末第十章“小说之盛行”。在小说体之变易中,他与王梦曾相似,也用较短的篇幅简要叙述小说自西汉至元的发展史,既包含文言小说,也涉及白话小说。他说:

自西汉虞初以后,代有著述,至宋而弥繁。如司马光涑水记闻,沈括笔谈,洪迈随笔,及夷坚志,其最著者也。中间诬谩失真,妖妄惑听者,固为不少。然寓劝戒广见,闻资考证者,亦错出其中,大抵皆文言耳[9]29-30。

张之纯把司马光的《涑水记闻》、沈括的《梦溪笔谈》、洪迈的《容斋随笔》都视为小说,显然与“novel”“fiction”意义上的小说内涵有很大不同,说明他的小说观念仍然较为传统。对于白话小说,他仅提及《宣和遗事》《水浒传》《三国演义》三部小说:

仁宗时以天下无事,群臣每日必进一奇异之事以为娱。头回之后,继以话说,小说之章回体,因之而起。其词浅近明白,谓之平话,亦谓之白话,盖即唐人所称之俗话。宣和遗事二卷,已纯用白话体。厥后元人施耐庵王实甫作水浒传,三国演义,而其风更大畅焉[9]30。

张之纯在这里将《三国演义》的作者写作王实甫,或许只是他的失误,但从本质上表现出对古典小说缺乏深入研究。

在“小说之盛行”中,张之纯仅用一页篇幅简要介绍清代小说。其中笔记小说提到纪昀《滦阳消夏录》《桐阴杂记》《如是我闻》《姑妄听之》,袁枚《子不语》,蒲松龄《聊斋志异》,金人瑞、汤传楹《闲余笔话》,余怀《板桥杂记》,吴翊凤《秋灯丛录》;通俗小说包括吕抚《二十四史通俗衍义》、蔡奡之《东周列国志》、胡为而《东汉演义》、褚人获《隋唐演义》、曹雪岑《红楼梦》和吴敏轩《儒林外史》。他更加推崇笔记小说:“清代好小说家言者,首推纪文达昀,诙谐善谈。”[9]118他认为《聊斋志异》“尤为卓绝,其叙事简古,人比之司马迁《史记》,洵无愧色”,《西城风俗记》等“均能巧言切状,如印之印泥,不加雕削而曲写毫芥”[9]119。

张之纯对章回小说也予以积极肯定。他认为《二十四史通俗衍义》等历史小说“虽较之《三国演义》文质殊体,雅俗异态,而贞百虑于一致,驱万途于同归。亦能使纷烦众理,无倒置之乖,殽杂群言,无棼丝之乱,譬如葑菲,节取焉可也”[9]119。他对《红楼梦》《儒林外史》也非常欣赏:

言情之作,则莫如曹雪岑之《红楼梦》,讥世之书,则莫如吴敏轩之《儒林外史》。曹以婉转缠绵胜,思理为妙,神与物游,有将军欲以巧胜人,盘马弯弓故不发之致;吴以精刻廉悍胜,穷形尽相,惟妙惟肖,有箭在弦上不得不发之势,所谓各造其极也[9]119。

张之纯对《红楼梦》《儒林外史》两部小说作出很高评价,认识到它们的文学价值。他还赞赏小说评点家金圣叹:“至善评小说者,则推金人瑞,笔端有刺,舌底翻澜,亦爽快,亦敏妙,锺惺、李卓吾之徒望尘莫及矣。”[9]119与王梦曾相比,张之纯对古典小说的章节设置有所进步,提到的小说数量也有所增多,认识到一些小说的价值,但对小说的论述篇幅十分有限,仍属于浅层次的评点,没有进行系统而深入的论述。

谢无量的十卷本《中国大文学史》(1918)是早期代表性私家中国文学史著作,影响广泛,他对古典小说的编排体例和章节设置有一定进步。他在书中对古典小说的章节编排分别为:卷三第三编中古文学史第四章武帝时代文学之全盛第六节“滑稽派及小说”;卷四第十四章“晋之历史家与小说家”;卷八第四编近古文学史第十六章宋之词曲小说第二节“平话及戏曲之渊源”;卷九第十八章元文学及戏曲小说之大盛中第三节“元之小说”第二十三章“明之戏曲小说”;卷十第五编近世文学史第四章“清代之戏曲小说”[19]目录5-16。

谢无量虽然简要介绍了自汉晋至明清的小说,但也存在很大不足。首先,从整体上看,他对小说的章节设置还处于探索期,并不规范。例如,谢无量在文学史中遗漏了唐代小说。民国学者沈达材曾就此提出批评:

本书对于各种文学,虽已兼收并蓄,然而重大的缺漏,也不能说没有。最显著的遗珠便是南北朝的乐府,和唐人的小说。

……

唐人小说在文学史上所占的地位,虽则不及唐诗之高,但亦非常重要。它在一方面是改变了汉晋小说的作风,使人读了之后,不复感觉质直无味。在别一方面,它又可以算是元明两代剧曲的先驱,因有许多杂剧传奇的结构与材料,在唐人小说中已有端倪[20]。

他认为唐人小说在文学史上占有重要地位,改变了汉晋小说的文风,对元明杂剧产生深远影响,但谢无量却对承前启后的唐人小说一字不提,显然是重大缺漏。更甚者,谢无量在清代小说中还将《镜花缘》的作者归为李笠翁。这些都说明谢无量对古典小说的认识有限。其次,他往往把小说与戏曲、词甚至历史文献放在一起论述,并未单独成章,必然影响到对古典小说的深入叙述。与文学史中占主体地位的诗文相比,小说所占比重少之又少。第三,谢无量对小说的论述缺乏足够的深度,常常浅尝辄止,实际上仍把小说视为附庸和点缀。他虽然近乎完整地提到汉晋宋元明清六朝小说,但篇幅却极其有限,没有予以详细介绍,仅仅是保证了文学史的完整性。

三、题材类型选择的单一化

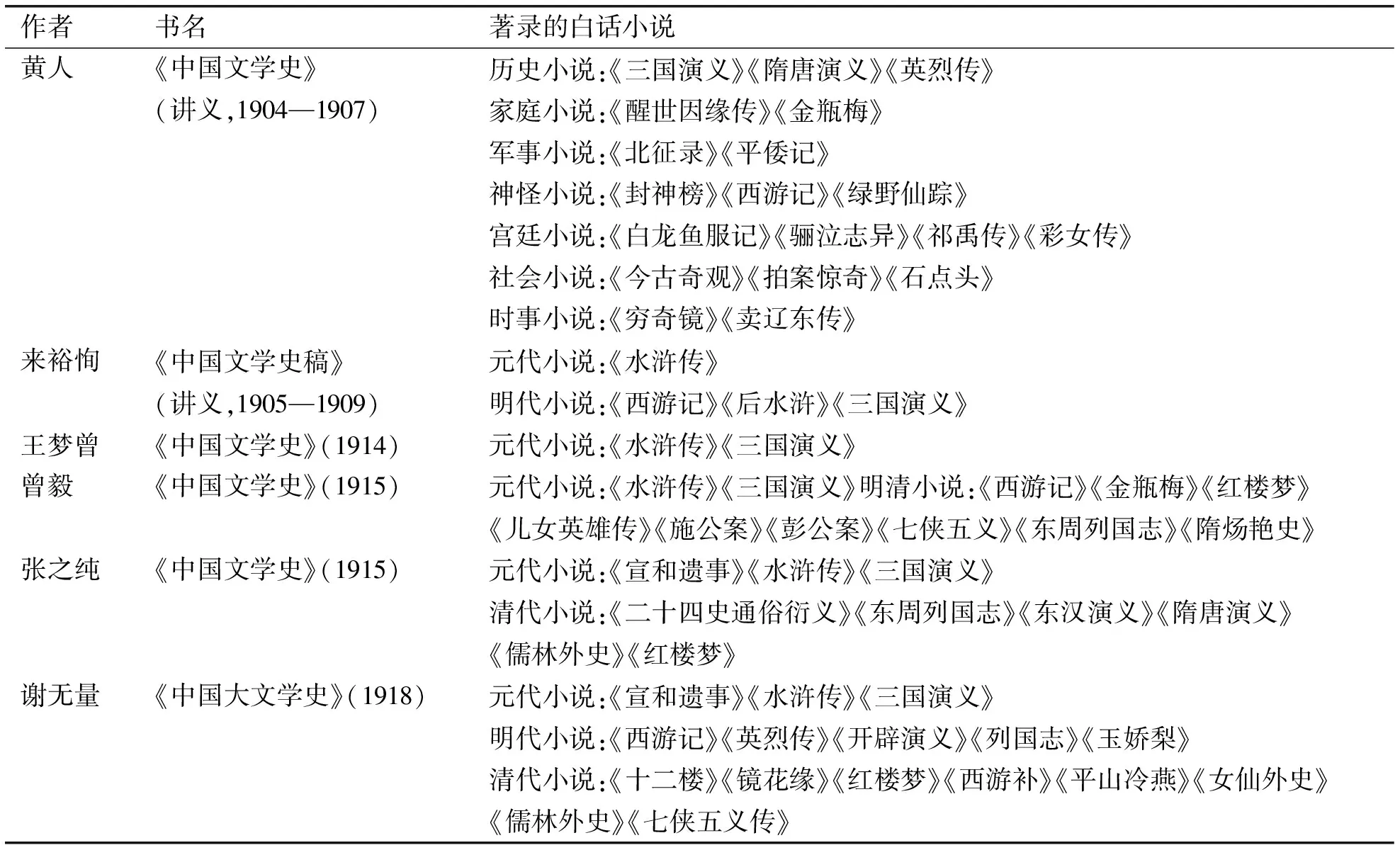

在古典小说研究的萌芽期,文学史家对小说的题材类型选择较为单一,无论在种类还是数量上都十分有限。这一时期部分代表性中国文学史著中的白话小说,如表1所示:

表1 20世纪初部分国内中国文学史著作中白话小说一览表

从表1不难看出,与我国古代数量庞大的古典小说相比,早期文学史家提到的白话小说仅占其中很少一部分,而且大都没有对白话小说分类,文言小说亦如此。他们提到的古典小说最多的仍然是《水浒传》《三国演义》《西游记》《红楼梦》这些老面孔,非常单一,递相因袭,在题材类型选择上显得捉襟见肘,根本看不到宋元话本小说和明清短篇小说集的影子,且数量较少,屈指可数,甚至比不上海外汉学家对古典小说的论述。胡适在为孙楷第《日本东京所见中国小说书目提要》(1932)所作序言中曾说:

我只要请读此书的人回想十四五年前我开始作小说考证时,那时候我们只知道一种《水浒传》,一种《三国演义》,两种《西游记》,一种《隋唐演义》。在这十几年之中,国内已发现的《水浒传》,有百回本,一百五十回本,一百二十回本,一百二十四回本。孙先生此书中记载的《水浒传》明刻本竟有六种之多。有了这许多本子的详细记载,我们方才可以作《水浒》演变史的精密研究了[21]2。

他写作这篇序言时间是1932年,十四五年前即1917、1918年,这正值萌蘖期的中国文学史著作写作时期。当时古代小说作品之短缺,由此可见一斑。另外,文学史家主要提到这些小说的名字,至多进行了简单的评论,既没有对作者和版本等进行全面考证,也没有对写作形式、结构和技巧等予以详细探讨,更谈不上对小说文本深入阐释,显得零零散散,不够体系化。

总之,萌芽期的古典小说研究仍处于萌蘖与雏形状态,亟待进一步深化。究其原因,从宏观层面讲,传统小说观念还未能完成现代转换,现代小说观念并没有在根本上深入人心,小说在文学史上的地位仍然有待大力提高。尽管自晚清开始,中西方学者都已经在为小说观念的转变而积极努力,如傅兰雅的“时新小说征文竞赛”、梁启超等人发起的轰轰烈烈的“小说界革命”等。但冰冻三尺,非一日之寒,中国古代的传统小说观念影响人们两千余年之久,现代小说观念想要在社会上占据主导地位不可能一蹴而就,仍然需要一定的时间。受制于陈旧的小说观念,人们还没有充分认识到古典小说在中国文学史中的重要价值及其当代意义,尚未形成明确的认知和恰当的把握[14]97。

从微观方面说,第一,早期中国文学史的编纂本来就处于起步、探索和模仿阶段,对于如何编排在文学史上地位一直都较低的古典小说,文学史家们显得无所适从。他们大多遵循传统小说观念,视其为点缀和附庸,始终没有予以足够的重视。第二,早期文学史家关于古典小说的知识极其匮乏。20世纪初除去黄人对古典小说进行了较为深入的研究之外(如他的《小说小话》),很少有学者对古典小说进行专门研究。关于古典小说的研究专著更是少之又少,诸如蒋瑞藻、鲁迅、范烟桥、胡怀琛、胡适、孔另境、谭正璧、郑振铎、孙楷第和阿英等学者,对古典小说作家作品以及小说史的学术研究,在二三十年代才得以逐渐展开,研究成果陆续出现。早期文学史家在撰写中国文学史的过程中,几乎没有古典小说研究专著可以借鉴和参考。尤其是鲁迅的《中国小说史略》还未问世,文学史家对中国古代小说史的发展脉络都不清晰,对古典小说的认识还不够体系化。正是在这些宏观和微观因素综合作用之下,早期国内文学史家的古典小说研究才显得较为简单,甚至无法与海外中国文学史中的古典小说研究相媲美。这些也正是文学史家在古典小说研究过程中亟待解决的重要问题。

四、结语

清末民初,国内学者受海外中国文学史著作影响,开始创作中国文学史,如何处理一直在文学史上地位较低的古典小说,成为他们必须要面对的问题。由于现代小说观念在当时还没有完全深入文学史家心中,受传统小说观念影响,国内文学史家的小说观念普遍显得较为陈旧。林传甲仍然把古典小说视为“诲淫盗”之词,十分保守;王梦曾和张之纯则视小说为附庸和点缀,“择要叙列,俾之概略”,都没有认识到古典小说的宝贵价值。在这种小说观念的引导之下,文学史家对古典小说的编排体例和章节设置进行了简单化处理,缺乏体系化。他们往往忽略了对古小说、魏晋南北朝小说和唐传奇等文言小说的介绍,即使涉及到一些宋元明清的白话小说,也较为简略,未能予以深入研究。对于文学史中古典小说题材类型的选择,也较为单一,且数量有限。文学史家提到的大多是一些长篇章回小说,如“四大奇书”、《儒林外史》和《红楼梦》等作品,对于宋元话本小说和明代“三言二拍”短篇小说集等,鲜有提及。这些都表明此时文学史家的古典小说研究还处于萌蘖阶段,有待进一步拓展和深化,可谓任重而道远。

注释:

① 详见周兴陆.窦警凡《历朝文学史》:国人自著的第一部中国文学史[J].古典文学知识,2003(6):77-86;闵定庆.张德瀛著《文学史》:一部值得关注的早期中国文学史[J].中山大学学报,2006(4):32-37。

② 详见陈平原.折戟沉沙铁未销:关于来裕恂撰《中国文学史》[J].天津社会科学,2008(2):111-115;王振良.新刊来裕恂《中国文学史》整理前言[J].中国文化,2008(2):156-158;温庆新.传统目录学与来裕恂《中国文学史稿》之编纂[J].中国文学研究,2017(3):93-98。