苏轼书法家形象的建构及其书法观对当代的启示

2021-01-02周文翰

摘 要:考察历史语境可以发现,苏轼“宋代第一书法家”这一身份是在北宋末期到元灭南宋之际约200年间逐渐形成的。苏轼在世时,对自己的书法家身份前后的态度并不一致。他是北宋元丰、元祐年间最著名的诗文作家,但书法家尤其是当朝第一书法家的地位并没有得到公认。北宋末年他仅被友人黄庭坚当作宋代书法第一人,到南宋才有人把北宋末期书法名家合称为“苏、黄、米、薛”或者“苏、黄、米、蔡”,到元代才出现“四家”“四大家”的说法,到明代正式有了苏、黄、米、蔡“宋四家”之称。苏轼的成长过程、书法观念对今天的书法美育也多有启示。

关键词:苏轼 书法家 宋四家 书法美育

苏轼(1037—1101)是宋代著名的文学家、书法家、画家、思想家,是大众耳熟能详的历史文化名人。对于苏轼的书法家地位,人们习惯用“宋四家”这一称呼进行定位和论述,把他看作“宋四家”之首和宋代书法第一人。但是,通过梳理两宋以及之后的文献会发现,苏轼对自己作为“书法家”这一身份的态度在前后并不一致,而在时人眼中,苏轼的书法也并非是公认的当世第一人。可以说,苏轼宋代第一书法家这一“文化身份”是在200多年的历史演变中逐渐形成的。

考察苏轼所处时代的书法生态,不能就书法论书法,还要结合当时士人对于文化艺术创作类型的观念,来理解书法在当时主流文化中的地位。

嘉祐二年(1057),苏轼在汴京参加省试,主考官是翰林学士欧阳修,副考官为翰林学士王珪、龙图阁直学士梅挚、知制诰韩绛、集贤殿修撰范镇,点检试卷官为梅尧臣、鲜于侁等。按照当时的“锁院”制度,考官人选一经公布当日就要入住贡院,在长达50天的出题、监考、评卷期间不得外出,断绝一切与外界的联系,避免试题泄露。在贡院中,考官们也会在闲暇时写诗唱和,有意思的是欧阳修这位诗文大家在写给著名诗人梅尧臣的唱和诗中却劝说他少作诗多写文章。这是因为在欧阳修这样的士大夫心目中,最重要的文化创作类型是文章, 即表章、策论、传记等。欧阳修认为文章更适合阐释儒家之道,也就是“文以载道”。重视解说经史、议论时政的散体文章,轻视诗赋是这时士大夫的主流观念。这种观念在宋真宗年间发端,并反映在科举考试中。在士大夫的建议下,宋真宗在天禧元年(1017)命“进士兼取策论,诸科有能明经者,别与考校”;宋仁宗天圣二年(1024),刘筠担任贡举主考官时强调以策、论考查进士,把擅写策论的叶清臣定为第二名,这是第一个因策出色获得科考高名次的士人;天圣五年(1027),宋仁宗强调“贡院将来考试进士,不得只于诗赋进退等第,今后参考策、论,以定优劣”;庆历二年至六年(1042—1046),一度改成进士考试先考策论,再考诗赋,更是体现了策、论这类散体文章的重要性。[1]

诗赋地位次于文章,而书法则要比诗赋的地位更低。在欧阳修看来,书法是君子消遣的业余爱好,即“余事”“末事”,他甚至认为像怀素那样“以学书为事业”的人“真可笑”。[2]在当时写一手好字并不是决定士人前途的决定因素,如苏轼的友人杨元素、颜长道、孙莘老等人“工文而拙书”,但并没有影响他们的仕途。

在了解这样的时代背景后,我们才能理解苏轼对书法的完整态度。他的一生大致可以分为五个阶段,20岁之前的成长期(1037—1056)、21岁至42岁的成名期(1057—1078)、43岁至48岁的黄州贬谪期(1079—1084)、49岁至57岁的元祐尊显期(1085—1093)、58岁至66岁的岭南贬谪期(1094—1101)。苏轼对自己不同时期书法水平的评价和定位是有明显差异的。

1.成长期

少年时的苏轼在眉山刻苦学习、备考,通过写赋显露才华,得到祖父和父亲的赞扬,但是并没有诗名、书名。苏轼的书法是抄写经史典籍练出来的,如《汉书》他至少抄过三遍,有意用不同的书体来锻炼自己的基本功。他握笔的习惯也与常见的悬腕不同,而是捉住笔杆下端比较靠近笔根的地方,肘靠在桌案上倾斜着手臂写字。

2.成名期

嘉祐二年(1057),苏轼考中进士,文章得到欧阳修的赞誉,震动汴京。此时让他得到激赏的是文章(散文)而不是诗赋,更不是书法。嘉祐四年(1059),苏轼结束为母亲守孝,在与家人一同乘船前往汴京的路上才开始集中、大量地写诗。

他第一次重视书法是嘉祐六年(1061)至治平元年(1064)在凤翔府担任判官时。在这段时间里他得以观赏长安、凤翔的唐代碑刻和私人收藏的历代作品,增长了见识,也留意收集拓片并寄给弟弟苏辙。这一时期,苏轼注重练习书法,兼取多种书体。苏辙在《子瞻寄示岐阳十五碑》中写到“吾兄自善书”,这可能是第一篇夸赞苏轼善书的文字。但在当时,人们似乎并不认为他以书法著称,苏轼在写给弟弟的诗中也直言“吾虽不善书,晓书莫如我”[3]。“吾虽不善书”不是单纯客气,这时候的他的确不是靠书法出名,而是以文章震动士林。他虽然留心书法,但无意以此博取名声。之所以如此,与书法在他心中的重要性排序有关。和欧阳修一样,他认为“笔墨之迹”(书法和绘画)是比“博弈”(赌博)好一些的“自乐”活动。[4]对苏轼来说,他更重视文章、诗赋的写作,并不刻意追求能书之名。他爱写楷书、行书,很少刻意探索其他书体,也没有刻意模仿某一风格或者某一人,而是随兴而写,即所谓“我书意造本无法,点画信手烦推求”[5]。

苏轼兴趣广泛,爱好议论。但他对书法、绘画、文章的许多点评是相对感性的,或者说是由一时一地由感而作的评论,并没有前后一致的逻辑体系。比如他在《书吴道子画后》中把杜甫的诗、韩愈的文、颜真卿的书法、吴道子的绘画并称为各个领域的“古今一人”,但又在《王维吴道子画》中推崇王维,觉得“吴生虽妙绝,犹以画工论”,认为王维超越了吳道子。

熙宁元年(1068),苏轼参与朝中关于王安石变法的争论,被视为旧党年轻一辈的标杆人物。这让他成为士人中的名人,但也因此得罪了王安石,被外派地方。熙宁四年(1071)至熙宁七年(1074)在担任杭州通判时,他的诗扬名天下,诗集被书坊刊刻传播,成为众人心目中当世诗文第一人、敢于发言议论新政的苏才子。37岁的苏轼成为当时在世的最有名的士人、文章作家、诗人以及舆论领袖。从这以后,许多人热衷保存、抄写苏轼的诗文,连带着对苏轼的书法也有了一些影响。这一时期,苏轼学习徐浩的书风,即黄庭坚所云“中年书圆劲而有韵,大似徐会稽”[6],并基本形成了自己的书法观。“信乎自然,动有姿态”[7],既不刻意模拟古人亦步亦趋,又不刻意追求险怪。他尊重古人的法度,但又不认为必须要完全遵循这些法度,主张在领会古人“意”的基础上形成自己的特色,“短长肥瘦各有态,玉环飞燕谁敢憎”[8]。

3.黄州贬谪期

因作诗讽刺新政,苏轼被宋神宗贬谪到黄州。虽然这时候他在朝中已没有了政治影响力,但依然是民间文士心目中的当世第一文人。

4.元祐尊显期

宋神宗去世后,苏轼被皇太后、司马光召回京城,先后担任中书舍人、翰林学士、杭州知州等官职,成为元祐年间(1086—1094)最著名的文学侍从之臣。此时,他的诗文、书画被视为珍贵藏品,可以在市场上卖出“善价”[9]。黄庭坚曾当面称赞苏轼的行书可以与颜真卿、杨凝式并列。[10]这时,苏轼已经被视为著名书法家,他自己也开始以书法家自居,“仆书尽意作之似蔡君谟,稍得意似杨风子,更放似言法华”[11],即把自己放入蔡襄、杨凝式、言法华这些书法家的序列中。

5.岭南贬谪期

宋哲宗亲政之后贬谪旧党、启用新党,苏轼遭遇了最严重的打击,被贬到岭南、海南等地。宋哲宗逝世后,他才被赦免北上,却不幸因病在常州逝世。其间,苏轼在政治上完全没有了影响力,但他的诗文、书法依然得到一些文人的推崇。文人潘兴嗣(字延之)曾评价苏轼的书法:“潘延之谓子由曰,寻常于石刻见子瞻书,今见真迹,乃知为颜鲁公不二。尝评鲁公书与杜子美诗相似,一出之后,前人皆废。若余书者,乃似鲁公而不废前人者也。”[12]这一评价被苏轼记录在《记潘延之评予书》中。苏轼看重书法工拙之外的“趣”,重视执笔之人的“风采”“为人”[13],认为书法是士人整体人格行迹的一部分。从这个角度可以看出苏轼之所以引用潘氏的言论,并非仅是因为其赞同自己的书法风格类似颜真卿这一点,而是借他人之口暗示自己犹如颜真卿一样为人忠直却遭到贬黜,期待未来人们的公正评判。

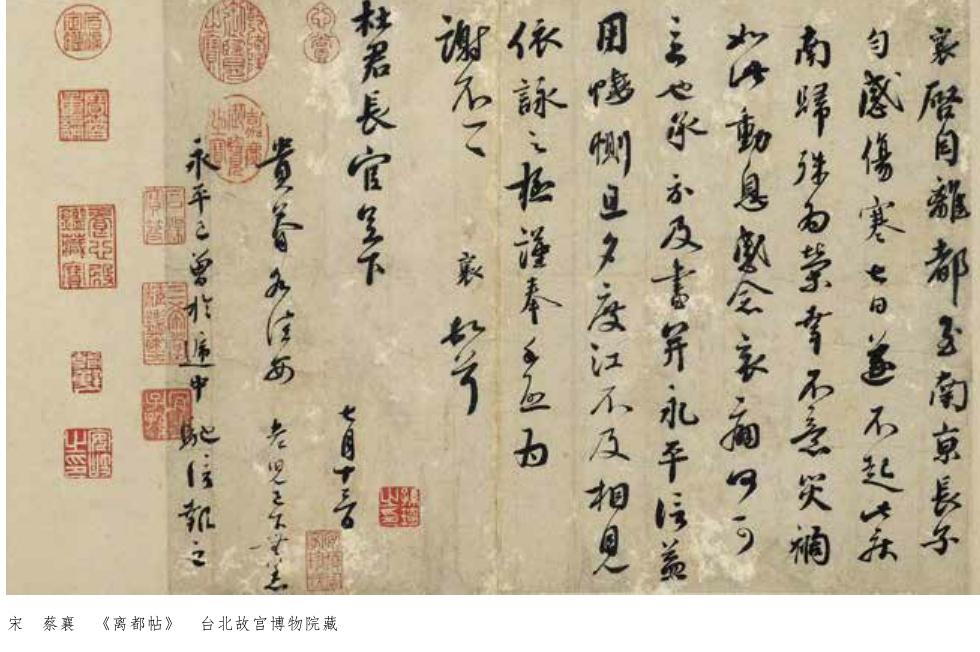

总体而言,苏轼的书法观念受欧阳修的影响颇深。欧阳修认为擅长书法的“能书”之人众多,“独其人之贤者传遂远”[14],唐代的颜真卿、五代的杨凝式乃至本朝的李建中都是如此。也就是说,一个能立德、立言、立身的贤人如果擅长书法,那么他的书名才会得到传扬,而那些仅仅“工书”而生平没有更重大事迹的人难以被人记诵传播,这就是后世所说的“人以书名”还是“书以人名”的问题。苏轼的书法观念很大程度上继承了欧阳修的思想,他对书法在士人创作中的地位、书法与人的关系、“法”和“自成一家之体”等方面的观点与欧阳修非常类似,并且他也同欧阳修一样,推崇蔡襄为“本朝第一”[15]。

苏州文士朱长文在熙宁七年(1074)编定的《续书断》中列举的从唐代到宋熙宁年间书法名人中,神品三人皆为唐人,妙品十六人中包括石曼卿、苏舜卿、蔡君谟三人,能品六十四人中包括钱俶、钱惟治、钱昱、李煜、王著(附李居简、尹熙、古仲翼)、郭忠恕、句中正、释梦英(附颢彬、梦正、宛其)、李建中、宋绶(附宋敏求)、杜衍、范仲淹(附欧阳修)、王洙、周越、章友直(附杨南仲、元居中)、唐询、雷简夫、张公达、慎东美等二十多人。可以说,到宋神宗时,欧阳修、朱长文、苏轼等士人公认的宋代书法第一人应是蔡襄,其次有分歧但是较为著名的是石曼卿、苏舜钦、李建中等人。如苏轼觉得宋初书法名家李建中的书法“格韵卑浊”,但也不乏可取之处。

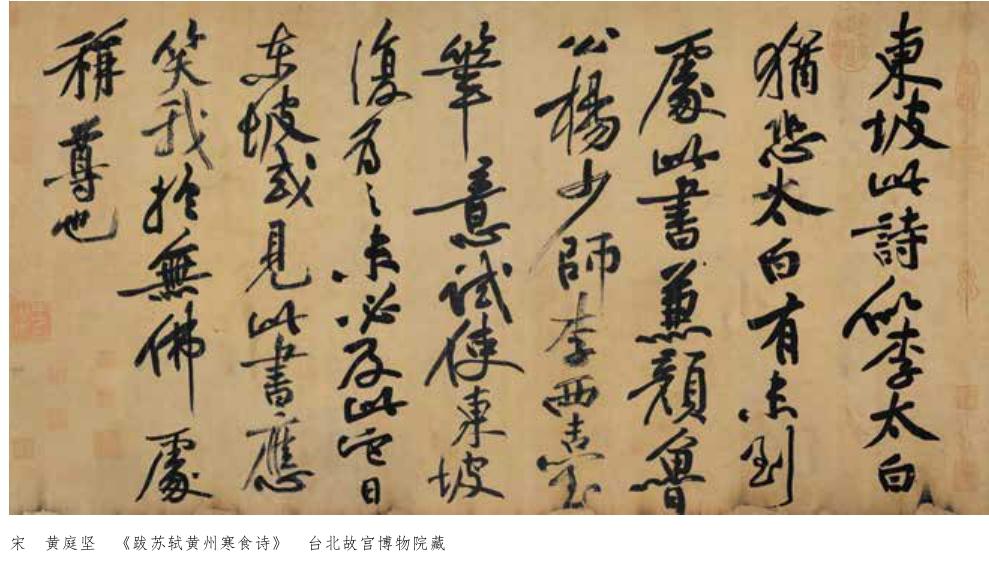

到了宋哲宗元祐时期,跟苏轼亲近的黄庭坚在给友人的书信中称颂“翰林苏子瞻书法娟秀,虽用墨太丰,而韵有余,于今为天下第一”[16]。这是第一个推崇苏轼的书法为当世第一的举动。黄庭坚后又在贬谪中称颂苏轼的书法:“东坡道人少日学兰亭,故其书姿媚似徐季海,至酒酣放浪,意忘工拙,字特瘦劲,乃似柳诚悬。中岁喜学颜鲁公、杨风子书,其合处不减李北海。至于笔圆而韵胜,挟以文章妙天下,忠义贯日月之气,本朝善书自当推为第一。数百年后,必有知余此论者。”[17]他也多次在题跋中把苏轼和颜真卿相比,称他们都是“一代伟人”[18]。

作为哲宗、徽宗朝著名的诗文作家、书法家,黄庭坚对苏轼书法的推崇在民间有所传播,尤其是苏轼的弟子、崇拜者对此多有所认同,如与苏轼、黄庭坚关系密切的僧人惠洪也把苏轼与王羲之、颜真卿并列。

但这也只是黄庭堅对苏轼书法的论断和推崇的一家之言,而非公论。虽然当时浙江颇有一些士人模仿苏轼的字体[19],但苏轼书法的地位、影响并没有得到普遍认可。首先,黄庭坚是苏轼的后辈、友人,被新党士大夫视为苏轼一派,对他的言论不会认同。而且,在哲宗朝“士大夫多讥东坡用笔不合古法”,在徽宗朝“今俗子喜讥评东坡”。[20]如在京城担任秘书郎的黄伯思推崇古法,对苏轼的书法就持批评态度,认为“不悟书意者,强作横书,不斜则浊,蜀中一人是已”[21]。其次,黄庭坚把苏轼和颜真卿相比的论述并不仅仅是就书法论书法,而是综合了苏轼的文章、忠义作出的综合判断。黄庭坚是作为失意官僚、文士作出这一论断的,这是一个政治论断。从“数百年后,必有知余此论者”可知,当时已故的苏轼受到了当朝皇帝和新党官僚的诋毁,黄庭坚只能寄希望于未来的人肯定自己的看法。再次,黄庭坚一生好议论,他的书法实践和观点也没有得到时人的认可,即使与苏轼友好的文人群体也有人对他有非议,如“晁美叔尝背议予书,唯有韵耳,至于右军波戈点画,一笔无也”[22],“立论者十余年,闻者瞠若晚识”[23],可见他的书法观点并没有得到时人的普遍认可。

尤其是在汴京这样的政治文化中心,苏轼书风的影响可能并不大,无论是哲宗、徽宗,还是擅长书法的新党大臣蔡卞、蔡京等人都不会承认苏轼的第一人地位。对在京城的士大夫来说,一方面苏轼是贬谪之人,官员不敢对他的书法公开表示赞赏和模仿,另一方面黄伯思等人对苏轼的书法缺乏“古法”“书意”的批评具有相当的影响。即便极力推崇苏轼书法的“圆劲”和韵味,黄庭坚也曾反思过自己之前“用笔不知禽纵,故字中无笔”[24]的毛病,加大用笔时提按顿挫的节奏感,夸张收笔、运笔的动作,让自己的书法更加姿态多变。[25]另一位和苏轼交往甚多的书法家米芾也是通过对魏晋法帖的研究,开始追求和黄庭坚晚期书风近似的视觉效果,这些可以说是对苏轼书法中用笔肥厚、缺少变化的书风的某种纠正。

宋徽宗统治时期多次打击过苏轼诗文碑刻的传播,如崇宁二年(1103),宋徽宗下令天下焚毁苏轼的《东坡集》《后集》,毁掉苏轼所书碑刻榜额。宣和五年(1123),宋徽宗又下令焚毁苏轼、黄庭坚的“片纸只字”[26]。但是民间依旧有许多人收藏苏轼的诗文稿件、书法作品,他依旧是当时有名的书法家之一。宋徽宗自己也曾秘密收藏苏轼的书法,许多人搜求苏轼的真迹进献给皇帝,以致出现了许多伪作,苏轼的儿子苏过记述说:“今之人以此书为进取资,则风俗靡然,争以多藏为夸。而逐利之夫。临摹百出,朱紫相乱,十七八矣。”[27]

宋徽宗下令编纂的《宣和书谱》中列举的宋代书家中包括擅长正书(楷书)的宋绶、蔡襄、石延年、陆经、王子韶、陈景元、蒲云、释法晖等人,擅长行书的李煜、李建中、苏舜钦、王安石、蔡京、蔡卞、刘正夫、米芾、岑宗旦等人,擅长草书的米芾、蔡襄、杜衍等人,宣称蔡襄的书法为“本朝第一”。此书完全排斥了旧党书法家苏轼、黄庭坚等人。但是在民间,苏轼已经是名气最大的文人、书法家,米芾曾奉命在宋徽宗面前罗列当时“以书名世者”,他提及了蔡京、蔡卞、蔡襄、沈辽、黄庭坚、苏轼以及自己七人,[28]可见当时苏轼是一部分士大夫心目中的书法名家,但并非第一人,从侧面呈现了新党当政时京城的舆论。

进入南宋,蔡京、蔡卞等新党一派在政治上完全被否定,苏轼被追赠官职、谥号,成为宋孝宗推重的大臣典范和“雄视百代”的文章巨擘。值得注意的是,宋高宗赵构在《翰墨志》中提到的北宋书法名家包括宋太宗时期的李建中,宋神宗时期的蔡襄、李时雍,后期(赵构没有明言,但应指宋哲宗、宋徽宗时期)的苏轼、黄庭坚、米芾、薛绍彭四人,[29]这可能就是“宋四家”的雏形。赵构提出的这个顺序是按照北宋初、中、后三个时期排列的,其中后期名家“苏、黄、米、薛”并非按照书法水平的高低排序,而是根据年龄先后或文化名望排列,[30]他还特别强调了“识者自有优劣”这一点,可见在赵构的心中自有评判。

苏、黄、米、薛四人中前三人名气更大,南宋人常常合称苏、黄、米,其书风也很快流行起来。陆游曾感叹:“近岁苏、黄、米芾书盛行,前辈如李西台、宋宣献、蔡君谟、苏才翁兄弟书皆废。”[31]但也有批评苏轼书法之人,如朱熹就批评“字被苏、黃胡乱写坏了”,他推崇蔡襄的书法,认为其更有法度,并把蔡襄当作与苏、黄对立的正面形象。[32]南宋后期陈鹄的《耆旧续闻》则把赵构《翰墨志》中的话略作改动,第一次把“苏、黄、米、蔡”并举。他说的“蔡”指蔡京而不是蔡襄,但是显然他的这个观点没有得到人们的认同。

到了元代,才有了总结宋代书法的“四家”“四大家”之说,[33]宋末元初的鉴赏家王芝在《跋蔡襄洮河石砚铭》中称蔡襄的书法“笔力疏纵,自为一体,当时位置为四家”,把他和苏轼、黄庭坚、米芾并称为“四家”[34],此时距离苏轼生活的时代已经过了200多年了。元末许有壬有“李建中后,蔡、苏、黄、米皆名家”一说,这应是按照四人的年龄先后进行的排名,宇文公谅有“先朝评书者,称苏子瞻、蔡君谟、黄鲁直、米元章为四大家”[35]的说法。

可能因为苏轼名气最大,从元代后期,民间文人就合称四人为“苏、黄、米、蔡”。此时这四人仅仅是并列关系,并没有特别突出这四人之间的高下之别。到了明代,一些文人才突出这四个人的高低排名。洪武年间(1368—1398)的松江华亭文人陈璧提及“在宋号善书者,苏、黄、米、蔡为首”,为蔡襄排名最后叫屈。[36]成化年间(1465—1487),苏州著名文士吴宽先视苏、黄、米、蔡为“一代书家之盛”[37],即宋代最具代表性的书法家。后来,其好友沈周把自己收藏的四人作品册页拿出来请他题跋,他在《题宋四家书》中提及朱熹对蔡襄的推崇,认为应该按蔡、苏、黄、米排名。[38]这恰好从侧面说明了民间流行的依旧是苏、黄、米、蔡的排名,“宋四家”已经成为通行的说法或者文化常识。尽管明初王绂在《书画传习录》中又一次提出“苏、黄、米、蔡”的“蔡”指蔡京,万历年间(1573—1620)书画大家董其昌抬举米芾为宋代第一人,清代王澍又推崇蔡襄为宋代第一人,但都无法撼动民间通行的说法。

纵观苏轼的书法观念和成长历程,对当代开展书法美育颇有启示。如苏轼认为书法是人格、学养等综合素质的组成部分,这其实和当今的通识教育(Liberal Education)理念不谋而合。他在学习书法的过程中并不追求以书法成名成家,也没有追求尽早成为专才,而是对文、诗、书、画等多种艺术都有浓厚的兴趣,注重综合人文素养的养成。

在今天的书法教学中,大多数人的学习目标不应仅仅是为了特长加分、升学考试,而应把书法当作陶养心性的路径之一,在学习的过程中习得书法知识、体验技法之妙、传承传统文化、形成基本的审美素养,从中获得的能力可以延伸和扩展到其他领域。同时,也启示我们要将书法与语文、历史等人文学科进行交叉教学,让传统文化与德育相结合,以达到养成人格的作用。

具体到书法美育的方法,苏轼的一个观点可供参考。他当徐州刺史时曾对州学教授舒焕说:“作字之法,识浅,见狭,学不足,三者终不能尽妙,我则心目手俱得之矣。”[39]这其实是说心识、目见、手学三项内容。之前已有论者注意到这段话对于书法教育和美育的启发,[40]但是未能充分结合苏轼的书法观念和当代书法美育的实践给予解读。在笔者看来,苏轼的观点不仅对当代书法美育有观念上的启发,更有实际操作上的可能,以下分三点进行解析。

1.心识要深

要在深入理解和把握古人法度的基础上,理解其中蕴含的“意”,这样才能既继承古人的优点又有所发展、创新。对今人的书法教育来说,可以分为两个阶段:第一阶段,熟悉和把握古代书法名家的书体、技法等基本知识和技能,即掌握所谓古人的法度,积累学问;第二阶段,体会古人传达的“意”,即古人的所思所想和核心创意,然后思考自己能否有所借鉴和发挥。第二阶段事实上已经进入了创新领域,一般普及性的书法审美教育未必会接触这一阶段。

2.目见要广

要广泛见识历代书法家的书迹,并了解当代书家的创作,不要局限于一人一派之中,这样才能健全知识、得到启发。如苏轼自己就重点临摹、学习过“二王”、桓温、颜真卿、李邕等多位书法家,最终形成了自己独特的风格。对今人来说,实现“目见要广”实际上比苏轼那时要简单得多,人们可以方便地买到历朝历代书法名家的字帖,能到各地的博物馆、美术馆参观真迹,能通过视频等多媒体形式随时随地学习书法技法。所以在今天的书法教育中,“广”实际上是一个比较好达到的目标。但是正因为“广”很容易达到,恰恰会被许多人轻视甚至忽视。这就需要教学双方良好沟通,根据学员的年龄、知识、兴趣等合理安排,循序渐进,而不是一下子让受教育者进入书法作品的汪洋大海,导致手足无措。

3.手学要精

书写技能的训练应该有一定时间和强度的积累,最终达到苏轼所说的“精稳”“精能”[41]的熟练程度。苏轼青少年时勤奋抄书,虽然目的不在于练书法而是学习经史知识,但客观上锻炼了他的书写技能。在绘画方面,苏轼在《文与可画筼筜谷偃竹记》中以画竹名家文同教自己要“成竹于胸”为例,“与可之教予如此,予不能然也,而心识其所以然。夫既心识其所以然,而不能然者,内外不一,心手不相應,不学之过也”[42]。作者心中虽然有了画面的布局、想法,可是手头技能拙劣,依然无法将所思所想勾画出来。这段话强调的是技能训练或者说基本功训练,只有达到精熟的程度才能“心手相应”,才能够把自己的“心识”用笔墨呈现出来。

以上三点并非平行关系,从美育教育实践来说,“目见”和“手学”约略可以对应今人所说的参观和阅读、技法训练两类美育课程,是审美教育基础阶段必须要进行的。而“心识”则已经进入中高级阶段,在掌握一定技能、具有一定知识储备的基础上,深思熟虑才能有所识、有所得,甚至有所创见。对今天的书法美育来说,不论是通识性的书法美育启蒙,还是深入的专业书法教育,都可以从苏轼的上述观念中吸纳有益的要素。

(周文翰/优看新媒体艺术研究中心)

注释:

[1]成玮.梅尧臣“诗主讽谕”说提出背景新探—兼论“北宋诗文革新”概念的适用度问题[J].文艺理论研究,2011(06):69-75.

[2]欧阳修.六一题跋卷八[G]//卢辅圣,主编.中国书画全书(一).上海书画出版社,2009:558.

[3]苏轼.和子由论书诗[M]//孔凡礼,点校.苏轼诗集(第一册).北京:中华书局,1982:209.

[4]苏轼.苏轼文集(第五册)[M].北京:中华书局,1986:2170.

[5]苏轼.石苍舒醉墨堂[M]//孔凡礼,点校.苏轼文集(第五册).北京:中华书局,1986:2183.

[6]黄庭坚.豫章黄先生文集卷二十九:跋东坡书帖后[G]//四川大学中文系唐宋文学研究室,编.苏轼资料汇编.北京:中华书局,1994:101.

[7]苏轼.题鲁公书草[M]//孔凡礼,点校.苏轼文集(第五册).北京:中华书局,1986:2178.

[8]苏轼.孙莘老求墨妙亭诗[M]//孔凡礼,点校. 苏轼诗集(第二册).北京:中华书局,1982:317.

[9]黄庭坚.豫章黄先生文集卷二十九:跋东坡书帖后[G]//四川大学中文系唐宋文学研究室,编.苏轼资料汇编.北京:中华书局,1994:102-103.

[10]黄庭坚.豫章黄先生文集卷二十九:跋李康年篆[G]//四川大学中文系唐宋文学研究室,编.苏轼资料汇编.北京:中华书局,1994:104.

[11]苏轼.跋王荆公书[M]//孔凡礼,点校.苏轼文集(第五册).北京:中华书局,1986:2179.[12]苏轼.记潘延之评予书[M]//东坡文集(第五册).北京:中华书局,1986:2189.

[13]苏轼.东坡题跋卷四:题鲁公跋[G]//卢辅圣,主编.中国书画全书(一).上海书画出版社,2009:627.

[14]欧阳修.欧阳修集编年笺注[M].李之亮,笺注.成都:巴蜀书社,2007:159.

[15]孔凡礼,点校.苏轼文集(第五册)[M].北京:中华书局,1986:2188.

[16]黄庭坚.豫章黄先生文集卷二十九:跋自所书与宗室景道[G]//四川大学中文系唐宋文学研究室,编.苏轼资料汇编.北京:中华书局,1994:103.

[17]黄庭坚.山谷集[G]//景印文渊阁四库全书(第1113册).台北:台湾商务印书馆,1986:303.

[18]黄庭坚.题欧阳佃夫所收东坡大字卷尾[G]//四川大学中文系唐宋文学研究室,编.苏轼资料汇编.北京:中华书局,1994:101-102.

[19]黄庭坚.山谷集[G]//景印文渊阁四库全书(第1113册).台北:台湾商务印书馆,1986:637.

[20]黄庭坚.山谷集[G]//景印文渊阁四库全书(第1113册).台北:台湾商务印书馆,1986:302,304.

[21]黄伯思.东观余论论书六条[G]//崔尔平,选编.历代书法论文选续编.上海书画出版社,1993:86.

[22]黄庭坚.论作字一[G]//曾枣庄,刘琳,主编.全宋文.上海辞书出版社,合肥:安徽教育出版社,2006:95.

[23]黄庭坚.跋东坡书[G]//四川大学中文系唐宋文学研究室,编.苏轼资料汇编.北京:中华书局,1994:1101.

[24]黄庭坚.山谷集[G]//景印文渊阁四库全书(第1113册).台北:台湾商务印书馆,1986:306.

[25]张怡.苏轼书法在宋代的传播与接受[D].南京艺术学院,硕士学位论文,2012:20.

[26]黄以周,等辑注;顾吉辰,点校.续资治通鉴长编拾补[M].北京:中华书局,2004:1456.

[27]苏过.斜川集卷二[G]//四川大学中文系唐宋文学研究室,编.苏轼资料汇编.北京:中华书局,1994:234.

[28]米芾.海岳名言[G]//毛万宝,黄君,主编.中国古代书论类编.合肥:安徽教育出版社,2009:894.

[29]赵构.翰墨志[G]//毛万宝,黄君,主编.中国古代书论类编.合肥:安徽教育出版社,2009:784.

[30]有研究认为薛绍彭和米芾同年出生但略早数月。详见:冯震.薛绍彭生卒年考[J].中国书法,2015(15):116.

[31]陆游.渭南文集卷二十六[G]//四川大学中文系唐宋文学研究室,编.苏轼资料汇编.北京:中华书局,1994:527.

[32]朱熹.朱子语类(卷一四零)[M].北京:中华书局,1986:3336.

[33]关于“宋四家”之说的演变可参考以下两篇论文:韩立平.论“苏黄米蔡”的形成—蔡襄、蔡京之争的关捩[J].学术探索,2011(01):138-142.王中焰.“宋四家”名位考论[J].文艺研究,2016(04):136-145.

[34]水赉佑.蔡襄书法史料集[M].上海书画出版社,1983:103.

[35]汪珂玉.珊瑚网卷三.适园丛书本.

[36]张丑.真迹日录卷二[G]//中國书画编纂委员会,编.中国书画全书(第4册).上海书画出版社,1992:406.

[37]吴宽.家藏集卷四九,文渊阁四库全书.

[38]吴宽.家藏集卷四九,文渊阁四库全书.

[39]李昭.跋东坡真迹[G]//李福顺,编著.苏轼论书画史料.上海人民美术出版社,1988:210-211.

[40]之前刘洋已经注意到苏轼这一观点对书法美育的意义,本文与他的具体观点有差异,其相关论述见:刘洋.苏轼书法艺术观的当代美育价值[D].中国美术学院,硕士学位论文,2019:8-16.

[41]孔凡礼,点校.苏轼文集(第五册)[M].北京:中华书局,1986:2170,2206.

[42]孔凡礼,点校.苏轼文集(第一册)[M].北京:中华书局,1986:365.