何博:从现实到艺术,有多远?

2020-12-30陈忠欢王羽涵

陈忠欢 王羽涵

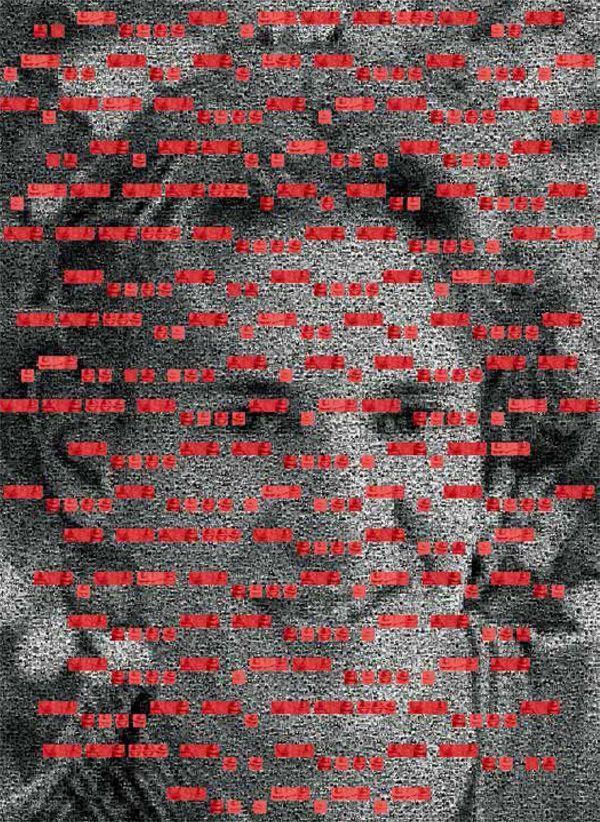

01|1999.4.20科伦拜恩校园枪击事件,选自《从此没人和你说话》

在2020 LensCulture Exposure Awards公布的39位获奖摄影师名单中,青年艺术家何博以“国际上的恐怖主义行动和暴力袭击事件”为主题创作的作品《从此没人和你说话》获得了评委特别推荐奖(Special Jurors Pick),成为了唯一入围的中国摄影师。

他擅长围绕灾难与暴力等新闻事件、摄影的真实性等主题进行艺术实践,对于现有影像进行再创作,也为更多的摄影师提供了“另一种表达”的可能。

与何博的对谈

《从此没人和你说话》作品的创作过程是怎样的?(图01~06)

何博:《从此没人和你说话》是2016年完成创作的,它的灵感来源于2015年恐怖袭击事件和暴力事件所带给我的一些思考。我在这组作品里面主要想探讨两个方向:一方面是剥夺人性命的人为灾难本身,另一方面是在一些重大的灾难事件里面,人与人之间的沟通交流以及障碍。

具体来说,这组作品包含了6幅图像,涉及到從美国的科伦拜恩校园枪击案、俄罗斯的别斯兰人质事件,到比较晚近的巴黎恐怖袭击和布鲁塞尔恐怖袭击事件。法国《查理周刊》巴黎总部遭到突袭时,我正坐在卢浮宫的咖啡馆里刷朋友圈。事发后,很多老师、同学还有朋友上街游行,我感受到了作为一名外来者,当我们所处的生活环境、历史和信仰存在差异时,其实是很难去理解他们为什么要呐喊或诉求,也无法真正地与他们感同身受。

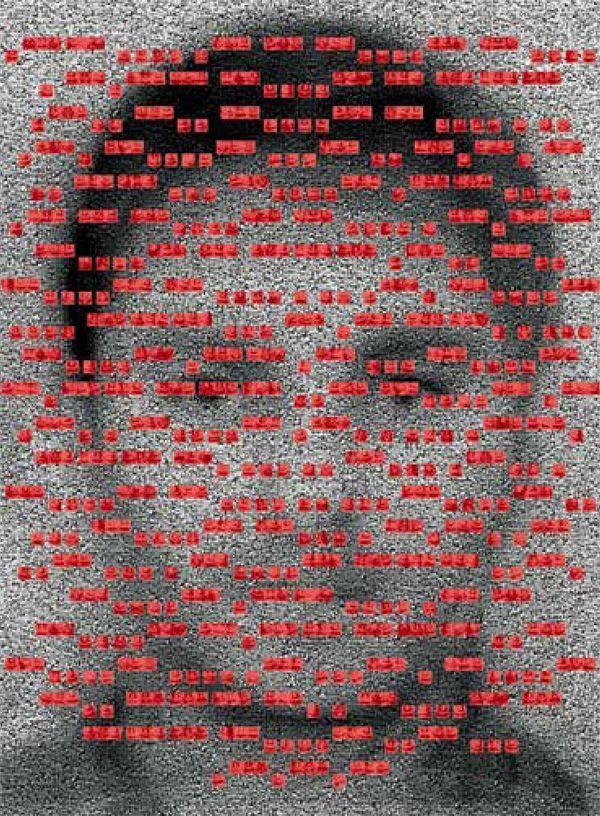

02|2004.9.1别斯兰人质事件,选自《从此没人和你说话》

那一刻之后的很多天里,抓捕、巡逻和稍后的大规模游行成为新闻的高光点,而政治家、学者、艺术家以及其他民众之间围绕恐怖主义、移民、宗教和殖民地问题的论辩和争吵更让我难以释怀。这样一个理解上的断层成为了这组作品的一个动机。创作这组作品的另外一个原因是在很多年之前,当我们面对因为灾难而逝去的生命时,基本上看到的仅仅是数字,很难去知道他们曾经经历过什么。所以,我想通过这样的一组作品,让观众经过一些规则,甚至一些障碍,间接地去接触到那些逝去生命的故事。

在《从此没人和你说话》的展览现场会放置一些摩尔斯码,以供观众去解读作品,你如何看待创作者、受众还有作品之间的关系?

何博:这组作品其实是由3层构成的,每一层其实都是由图像之间的关系形成的图层。

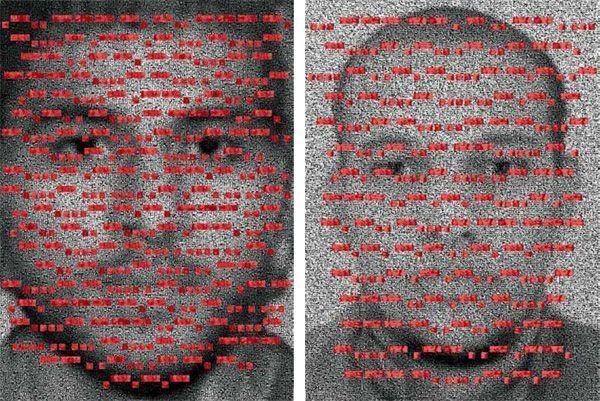

03|2005.7.7伦敦地铁爆炸案,选自《从此没人和你说话》04|2015.1.7法国《查理周刊》总部袭击事件,选自《从此没人和你说话》

05|2015.11.13 巴黎恐怖袭击事件,选自《从此没人和你说话》06|2016.3.22 布鲁塞尔恐怖袭击事件,选自《从此没人和你说话》

每一张照片最底部的黑白图层,是由200多张新闻图像素材构成的,它们是通过软件的简单运算,形成了一个像照片马赛克的图像或者叫信息的噪音。中间层从远处看是一个人的肖像,近距离看会发现,这个肖像其实是由不同的凶手肖像合成在一起的。我沿用了19世纪末英国科学家弗朗西斯·高尔顿发明的一种判断潜在犯罪人员的面部合成手法来完成的。再往上这些红色的方块就是摩尔斯码共同构成了这个事件中我印象深刻的一句话。这组作品里面的摩尔斯码是由受害人的嘴构成的。我会在展场里面留一些摩尔斯码表,有一些观众可能就会有兴趣停下来慢慢去解读,这样就会与观众之间产生更深层次的关联。在我的作品里面,我会很强调作品跟观众之间的互动,因为作为创作者,不仅要让观众感受到我在想什么,更重要的是让观众能够自发地被我的作品激发出他们自己的独特想法。

新闻事件成为了你创作的主要灵感,那么艺术创作对于新闻事件本身会起到一个怎样的作用呢?

何博:我曾经是一名新闻从业人员,当我们在向受众去呈现一些信息一些事情的时候,其实都是会有规则和框架,会有既定的一个线索或者脉络去呈现。在这样一种相对统一的表述方式里,一些感性的或者一些细碎的内容就会少一些。当我开始转向艺术创作时,发现这其实是更适合我自己的一个表达方式。因为一方面它不会再去强调时效性,另一方面它也不会再过多地去考虑所谓的目标受众,能够让我自己更有策略地去进行表达。因此,我认为艺术其实能够让一名讲述者更加轻装上阵、更加从容地去进行一些主观意识层面上的交流。

如果说艺术创作是“以你为主”的表达方式,那么同样作为信息的传播媒介,在你的作品中影像和文字的差异和共性,具体表现在哪里?

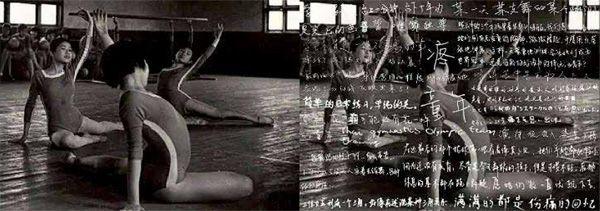

07|《延伸的刺点》部分作品

何博:我创作过两组作品:一个是《延伸的剌点》,另一个是《自拍者:尺笺传影》(与许雷合作)。在这两部作品里面,我都在探讨图像跟文字之间的关系。

具体来讲,在《延伸的刺点》中,我在尝试去探索这两种媒介在表达和传递信息的过程中存在的差异,并且会带来哪些有趣的影响。因此,在这个作品里面,我通过图片到文字、再从文字到图片这样的一个过程去探讨。这组作品我邀请了不同背景、不同行业的认识或者不认识的人来参与创作。具体方法是我会发一张照片给他们,请他们用一句话写下自己对这个照片第一时间的感受。当然,不同人对一个照片会有不同的理解,再具象化到文字上面会出现一些很有意思的差异,当文字又转化成一个图形符号时,會放在照片上变成一个有趣的视觉现象(图07)。《自拍者:尺笺传影》想要表达的是:我们平常都会下意识地认为在网上看到的一张照片或者看到一段话,它是真实可信的。我和许雷分别“扮演”了两位1980年代的自拍爱好者,一个在福建当老师,一个在新疆当兵,这两个人通过书信和照片去探讨自拍。我们当时使用了很有年代感的信件和信封、120或135的胶卷,以及一些伪造的邮戳和邮票等,用这些去虚构了为期半年两个人的交流。最后在呈现时,我们会把这些东西放在展览柜、陈列柜里面,很多观众就会信以为真。所以,通过这个作品探讨了图片和文字这两个媒介共同去塑造真实性——你眼见不一定为实的话题。(图08~12)

在摄影史上很多摄影师都有过再创作的经历,你认为对现有影像再创作需要如何来实现?

何博:对于现成图像的再创作在19世纪其实就已经存在了。现在所说的作为艺术的现成图像再创作,也在1920年代的达达主义和苏联先锋派时期有很辉煌的一段历史。1960年至今,对于现场影像进行再创作已经成为非常普遍的一个手法。首先,创作者不是摄影师,他首先是照片的一个观看者,并且作为一个观众基于图像给他带来的灵感或思考而观看。或者说,它可以帮助创作者通过别人的照片去进行一些脚踏实地、言之有物的表达。

当摄影师遇到创作灵感或是题材方面的一些障碍,需要如何克服?

08-12|《自拍者:尺笺传影》(与许雷合作)的部分作品

何博:我觉得要从自己感兴趣的内容,或者从一些真正打动自己的线索或者题材出发,没有必要特意为了去追热点、蹭热度而去拍摄或是进行创作。当你在依循自己的兴趣开始创作时,会发现一些包括技术、策略,甚至逻辑上的问题。我的建议是一方面不断尝试不同的方法和手段,直到寻找到一个真正认可的策略:另一方面,针对想表达的主题去寻找资料,去阅读一些艺术层面及其他领域的资料,如新闻报道和他人的观点见解,不断积累素材,再从其中挑一些自己以前没有注意到的东西往下进行创作,可能会有新的灵感出现。

(责任编辑:王羽涵)